圖1

《山海經》、《本草綱目》等古籍中對太歲均有詳盡記載,稱其為「肉芫」、「視肉」等。晉代著名學者郭璞注釋《山海經》時,對「視肉」的解釋是:「聚肉形,如牛肝,有兩目。」明代李時珍在《本草綱目》中稱其為「本經上品」,具有「久食,輕身不老,延年神仙」的特點。

圖2

在酒泉市富康家具世界當保全的陳榮德是酒泉市肅州區雙明村七組的農民。 7月21日下午2時許,陳榮德到村莊東頭的淌溝(地名)洗澡,他突然發現淺水處有一像木樁或石柱的「怪物」發著亮光。他走近一看,此物一半露出水面,一半埋於河床,頂部竟長有大小、形狀與人和動物眼睛相似的黑「眼睛」,點點亮光就是從此發出的。由於好奇,陳榮德找來一洋鎬,想把「眼睛」拿出來,誰料一不小心卻將「眼睛」弄爛,濺出一小攤漿汁。後陳榮德把此物弄回了家,然而,此舉招致其父母的一頓臭罵。

圖3

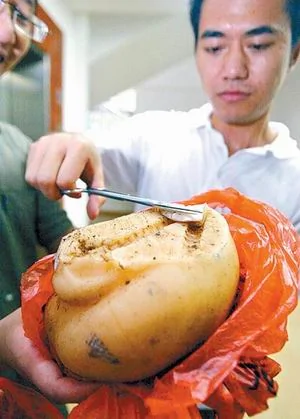

中山大學生命科學學院研究人員正為「太歲」取樣。

圖4

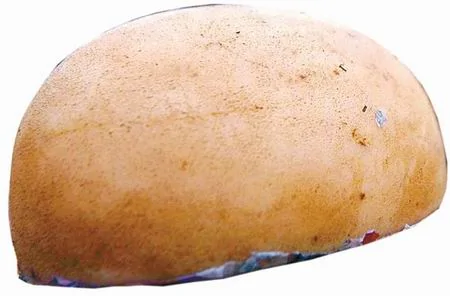

疑似「太歲」物體的背面。

圖5

疑似「太歲」物體的正面。

圖6

內蒙古一深井內發現大型疑似太歲 重約80公斤。

圖7

「太歲」全貌。

圖8

翻開的「太歲」。

圖9

鋤地挖出一塊「肉」外形特徵像肉芫專家認定屬同類。

內蒙發現第三個太歲

6月17日,經過多日的猶豫,呼市一位不願意透露姓名的男子,終於與家人一起帶著他珍藏了多年的太歲找到記者。日前,這是內蒙古發現的第三個太歲。

發現6年沒人注意

該男子帶來的這個太歲呈木墩狀,重4.85公斤。它頂部直徑0.25米,分布著放射狀褶皺,高0.12米,攔腰周長0.67米。側面觀察,能夠分辯出一圈一圈的紋理,像是生長年輪。底部直徑近0.19米,底部看上去,好像沉澱著一層薄薄的灰黑色的雜質,已經深入肌里,摸起來與其它部位沒有明顯區別。該太歲除最底部約0.02米厚的地方為紅褐色外,其它地方均為淺黃色,整體韌性很大,掰不動也撕不開,像塊牛皮筋。

該男子稱,這個太歲發現了有6年之久。剛一發現時,因為沒有人能說出它是什麼東西,一位老太太就隨手把它泡在了一個裝有水的塑料桶里,擰緊了蓋,放在了一間倉庫里。從此,這個太歲在倉庫里一待就是四五年。直到後來,人們十掇倉庫才又一次注意到它的存在。奇怪的是,它的個頭長了,無法從桶里取出。更奇怪的是,幾年過去,桶里的水仍舊是無色無味。人們議論,就算是在桶中泡上塊干木頭,這麼長時間,這水也該變質了。該男子感到此物非同一般,就把它帶回了家。

回家後,男子沒顧上再花時間照料它。直到看過本報對張永平家太歲的詳盡報導,他才想起該好好研究研究它了。因為最初盛放它的塑料桶已經箍在了它的身上,男子割開了塑料桶的底部,才取出了它。然後,重新找一個更大的塑料桶把它泡上。此後,一有時間就對它進行觀察。

組圖:吉林樺甸發現罕見百斤「太歲」

「太歲」被發現時,就是這個樣子。

人民網長春1月9日電 記者江山攝影報導:一重達49公斤的特大「太歲」,在吉林樺甸夾皮溝雲峰村雙合屯被發現,令人嘆為觀止。

這塊重達49公斤形似怪異肉餅狀的「太歲」,是2002年5月30日在吉林樺甸夾皮溝雲峰村雙合屯發現的。其長度約140厘米,厚度約15-17多厘米,徑寬約47厘米。從外觀上看,呈「八」字形,中間相互聯接,呈兩片肺葉狀,外表沾滿了厚厚的腐殖土,因體積重量太大太重,取出時被折斷為兩部分。如此大的 「太歲」現世十分罕見。

記者在1月7日來到「太歲」發現者韓增祿家時看到,這個「太歲」被保存於紙盒箱中雖已半年有餘,依然不腐爛、無蟲蛀、不變質,「太歲」仍鮮活如初,無任何異味。洗去表皮腐殖土,會看到它的肉,色澤並不一致,大體上是越豐滿的地方,越現橙紅色,裡面有一些類似血管狀的東西。摸上去有粘忽忽的感覺,好像裡邊水分很大,就像是牛蹄筋一樣,刀割上去很費力。

據發現者韓增祿介紹,2002年5 月30日, 他與二兒子上山找牛。當時,二兒子在溝塘子的一處山戧子旁腳下觸到一軟綿綿的東西,韓增祿聞訊趕去仔細地察看,地上有兩厘米厚黑土和腐葉,用手輕輕觸摸軟軟的,很有彈性。經挖掘發現,其物通體為黑褐色,局部呈珊瑚狀,就像堆在地上的兩堆牛糞,總體看上去是兩片肺葉狀既不像動物、也說不上是植物的神秘「肉坨」。令人驚奇的是,在「肉坨」身上最上面一層是當年落下的枯葉,枯葉下面是一層土,土的下面是「肉坨」。更令人驚奇的是「肉坨」肚皮底下是一層枯樹葉,沒有任何根系。據韓增祿講,當時因為聽老年人說過,所以當時他第一反應就是,這個「肉坨」可能就是民間流傳了幾千年的神秘「太歲」。

第一目擊證人樺甸夾皮溝鎮李廣林告訴記者,大家把「太歲」採取回家中後,他自己吃了一點,沒有什麼特殊的味道,放到口中就化了。

發現者韓增祿希望有關部門對此作深入研究,能在科學上給出一個答案:「太歲」是什麼東西?有沒有科學研究的價值?對生命的起源和世界的神秘現象是不是有所發現?

[新聞連結]「太歲」的傳說與現實

「在太歲頭上動土」是中國的一句老話,它表明一種文化忌諱。過去人們認為,不信這種忌諱、真的會招致災禍。唐代《酉陽雜俎》一書記載:有個叫王豐的人, 「於太歲頭上掘坑,見一肉塊,大如牛,蠕蠕而動,遂填,其肉隨填而長。豐懼,棄之。經宿,長塞於庭。豐兄弟奴婢數日內悉暴卒,唯一女存焉。」《廣異記》中也說:晃良貞不怕鬼怪,每年者要在「太歲」頭上挖土。有一次挖出肉塊,用鞭子打了幾百下,扔到大路上了。當夜有人看見有些神人騎馬坐車來慰問那肉塊,並問:「太歲兄,你為什麼受他辱打而不報仇呢?」回答是:那人血氣方剛,我也沒辦法。天明後「太歲」就不見了。

在中國民間,「太歲」向來被人們看作是一種神秘莫測的力量,一種能在冥冥之中支配和影響人們命運的力量。它無影無蹤,而又無處不在。其實,「太歲」實際上是古代人假設的一種天體。作為一種具體的生物,「太歲」是真實存在的。在《山海經》、《本草綱目》等古籍中均有詳盡記載,稱其為「肉芫」,「視肉」、「土肉」、「聚肉」、 「封」等。在中國神話史書《山海經》中,就有對「肉芫」的記載:「聚肉有眼而無胃,與彼馬勒頗相仿佛,奇在不盡,食人薄味。」晉代著名學者郭璞在注釋《山海經》時,對「視肉」做的解釋是:「聚肉形,如牛肝,有兩目。食之無盡,尋復更生如故。」

唐代著名學者虞世南的《北堂書抄》中也有一條關於「土肉」的記載,他的史料轉錄於《臨海異物志》,文中說:「土肉,正黑,大如小兒,臂長五寸,中有腹,無口目,有三十足,大如釵股,堪炙食。」

到了明代,名醫李時珍在《本草綱目》中把「肉芫」收入「菜」部「芫」類,稱其為「本經上品」,並將芫分為五類,其中對「肉芫」是這樣描述的:「肉芫狀如肉,附於大石,頭尾俱有,乃生物也。赤者如珊瑚,白者如截肪,黑者如澤漆,黃者如紫金。」同時,《本草綱目》「芫」類條目中還列舉了幾部以「芫」為主的藥方,說明「芫」類對一些疑難病症有特殊療效,其共同特點是:「久食,輕身不老,延年神仙。」

據吉林大學微生物專家解釋,俗稱的 「太歲」是介於原生物與真菌之間的粘細菌,生活於土壤中,生命力極強,是自然界非常稀有的大型粘細菌複合體。吉林樺甸夾皮溝雲峰村雙合屯發現的這塊「太歲」,被保存於紙盒箱中雖已半年有餘,依然不腐爛、無蟲蛀、不變質,「太歲」仍鮮活如初,無任何異味。

「太歲」到底是何物?記者通過查閱古籍文獻了解到,「太歲」是古代傳說中的神名。古籍中的「太歲」就是「視肉」、「肉芫」,與在本市發現的「怪肉」極為相似。在中國神話史書《山海經》中,就有對「肉芫」的記載:「聚肉有眼而無胃,與彼馬勒頗相仿佛,奇在不盡,食人薄味。」晉代著名學者郭璞在注釋《山海經》時,對「視肉」這樣解釋: 「聚肉形,如牛肝,有兩目。食之無盡,尋復更生如故。」

洗去腐殖土,露出的表皮就象牛肉一樣,呈現出橙紅色,好像裡邊還有血管狀的東西。

刀割上去很費勁,還不攬刀,很粘,似有很多的水分。

割開後呈現的橫斷面,有分層。

割開後的「太歲」,有較強的彈性,摸上去很粘,有質感。