當綿竹縣孝德鎮某村馬女士5月20日遇到本報記者時,她們家自地震發生以來,只從村幹部處領過兩次礦泉水,第一次五口人共分得四瓶,第二次每人一瓶。

至於食物,她家當天才首次分到:每人四小包55克重的方便麵。

這個情況,和中共地震救災工作展開以來,從政府與民間人士熱情將數以千噸計的救災物資送往災區的現實成為反差。

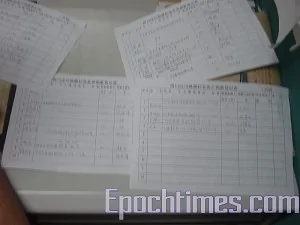

較早前中央國務院下令對每個災民每天補助10元(人民幣,約2新元)外加一斤糧。然而多數災民還享受不到這樣的福利,一些四川地震災民告訴本報:有些地方救災物資多得不愁吃喝,在另一些地方,災民獲取的救災物資又十分有限。

就記者親身訪問所見,馬女士反映的並非個別現象。

在距離離綿竹縣不遠的重災區什邡縣紅白鎮某村,當記者到訪時,75歲的老人王春花正忙著切菜。家人都轉移到別處去了,她一人守著菜地。

王老人介紹說,村上發放的救濟品,午餐晚餐內容都一樣:一瓶水、一條餅乾。而且救濟品並非針對村民分發,而是災民一頓一頓地領,吃完了上頓再前去領下頓。

交通限制不能解釋一些災民分配不到足夠救災品的原因。以綿竹、什邡為例,從成都通往其主要鄉鎮道路,好幾天前即通暢無阻。

何況,地震前中國社會原本存在的不公正,也迅速地轉移到震後的災區社會。王老人說,那些和村幹部有關係的人,拿「高的餅乾」(質量較好的餅乾),她領的是「低的餅乾」。

年齡似乎也成為她遭歧視的原因。王老人說:「我看到一些年輕人整箱子地搬。」

幹部特權表現在食品分配,更表現在災區最緊缺物資——帳篷的分配上。同樣在前述的孝德鎮村子裡,周姓女士含著眼淚對本報投訴,村里住得進救災帳篷的都是村幹部或者和村幹部親戚等關係戶,普通老百姓只能自救,自買帆布搭帳篷棲身。

在網絡上,有關個別縣鄉領導瞞報災情以致一些災民無法及時獲救,,或者不發放救災物資的帖子開始流傳,矛頭指向中國統治體系的末梢——基層幹部。

震央汶川映秀鎮,由於上山公路被震毀,其後一再被土石流阻斷。地震後5天都得到不到外界物資補給。

沒有物資,因此當本報周末採訪時,映秀並不存在物資分配問題。基層幹部的頤使氣指是以另外一種形式出現。

一群憤怒的映秀鎮民說,他們借用村幹部家裡的汽車去運載汽油——救援機械的燃料,以解救被困在學校下的老師,不料村幹部後來責怪他們把車子弄髒了。

一個鎮民當場脫下襯衫,將汽車抹乾淨。

當說到此事時,鎮民罵道:「平時上級來視察就搶風頭,出地震後人就失蹤了」

當然,並非所有地方官表現都惹人非議,美國有線電視新聞網CNN就報導過陳家垻村書記,儘管自身父母、妻子俱亡,仍然堅毅地組織村民搶險救災。

基層幹部行為

中央政府鞭長莫及

以中國之大和災區面積之廣,記者無法採訪所有村子以掌握全部情況,或者「好村官」與「壞村官」的比例。同樣的,對於基層幹部的行為,中央政府鞭長莫及。

救災物資未能合理分發給老百姓,這消息聽在普通百姓,尤其是曾冒生命危險參與救災的志願者的耳里,他們顯得萬分痛心。

年輕志願者陳有偉一度想勸阻記者報導,以免影響全國抗災團結氣氛,但又不忍見災民得不到應得的救濟。

陳有偉認為,基礎幹部素質偏低,救災物資分配不公可能都是無奈的現實。

他說:「我們的確不能天真地相信,中國社會原來的問題因為一場地震就全部變好了。」