登記地址在內蒙古、實際一直在北京運作的報紙《財經時報》,最近被上級主管部門下令刊登三個月。9月25日,財經時報網上已刊出"停刊整頓三個月"的公告,理由是該報因今年七月刊發的一篇涉及農業銀行的企業調查報導被控失實,違反了"媒體不得異地監督"、"新聞採訪需履行正規採訪手續"、"重大、敏感新聞稿件刊登前需與被報導方進一步核實、交換意見"等新聞宣傳紀律。這些宣傳規定是由中宣部、國家新聞出版總署等單位制定的,但很多地方媒體多不遵守這一規定,認為該規定明顯違反新聞規律,打擊新聞自由。但宣傳部和新聞出版管理部門有權責令媒體停刊整頓,《財經時報》被停刊可能有利益受損一方動用權力在背後當"推手"。

|

《財經時報》"農行常德分行46億巨額不良資產剝離真相"一文稱:2008年7月,8000多億元中國農業銀行不良資產剝離大戲即將拉開帷幕。而在此時,圍繞著農行不良資產的處置,牽扯出農業銀行湖南常德分行與長城資產管理公司長沙辦事處一段尚未塵封的往事。早在 2006年底,《財經時報》曾對農行常德分行在2003年至2004年期間違規剝離不良資產進行獨家報導。當時,農行常德分行通過私刻公章、複印公章等方式,"炮製"了資產管理公司核銷剝離不良資產所需要的文件,將12.11億元的經營損失以正常的呆帳剝離。事隔一年多,正值農行股改全面提速之際,《財經時報》再次獨家獲悉,今年4月底,有知情人士向農總行舉報,農行常德分行又一次向長城長沙辦違規剝離46.21億元的不良資產,目前農總行正在對此事件做詳細徹查。"從12億到46億,這其中不僅僅是數額的成倍變化,與第一次違規剝離不同的是,最近發生的不良資產剝離背後還隱藏著讓人琢磨不透的資產包回購之謎。"記者調查農行不良資產剝離真相,卻不料換來停刊的結果。

7月11日報導發表後,7月15日中國農業銀行立即作出反應,就《財經時報》製造虛假新聞的惡劣行為發表嚴正聲明:7月10日,《財經時報》記者崔帆采寫的《農行常德分行46億巨額不良資產剝離真相》一文,在網絡上刊發後,農總行迅速責成農行湖南分行會同常德分行,組成專門調查工作組,就該文中涉及的事件及問題進行詳細調查和核實。7月11日,該報在其B2版全文刊發了這篇報導稿,並配發了崔帆的評論文章《誰該為農行違規買單》。農行認為該報導"是一篇典型的憑空杜撰、捏造事實、虛構情節、無中生有之作。該報對負面報導在不經核實的情況下就隨意刊出,違背了媒體應有的客觀、公正、求實的新聞原則,也喪失了媒體應有的最基本職業道德規範,自毀公信力。該記者不惜衝破記者最起碼的道德底線,喪失新聞良知,以假當真,虛構杜撰,欺世盜名。該報導不僅欺騙廣大讀者,誤導了公眾,混淆了視聽,而且嚴重損害了農行的聲譽,侵犯了農行權益,對農行造成了極為惡劣的影響。對《財經時報》及該報記者這種極其不負責任的行為,我們表示嚴正譴責。"該行稱是他們經過"認真調查和核實"後作出的決定,但沒有公布報導那些內容與事實不符,記者崔帆個人情況也沒有進一步說明。

《財經時報》由國家新聞出版總署批准成立,註冊登記地為內蒙古呼和浩特市,原主辦單位為內蒙新華報業中心,後由《財經》雜誌所在的中國證券市場研究設計中心(聯辦)購買易主,名義上是內蒙古刊號,實際為該中心主辦。該中心後獲得正式主辦權,經營多年,但經營不善等多種原因後轉手,現主辦單位為楊瀾、吳征名下的陽光媒體投資集團。

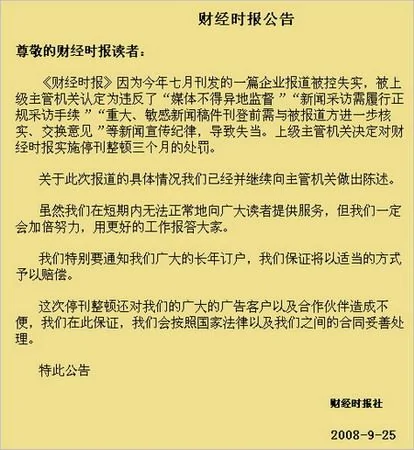

對此這次停刊,財經時報稱就此次報導的具體情況"已經並繼續向主管機關做出陳述",並向廣大的長年訂戶和廣告客戶"保證將以適當的方式予以賠償"及"妥善處理"。

此前的2005年又一家地方報紙被停刊,原中宣部副部長、後調任河南省委書記的徐光春下令,《河南商報》因曝光480名"記者"集體去發生河南礦難煤礦領紅包,被指"不實新聞",處以停刊一個月的處分。