一、什麼是蒙學?

蒙學就是傳統中國的啟蒙教育。中國自古重視教育,視教育為民族生存的命脈。《五經》中的《禮記·學記》講: 建國君民,教學為先 ; 化民成俗,其必由學。意思就是說要建立國家、治理人民,必須將教育放在第一位。要教化人心,培養淳樸的民風,也必須從教育入手。正是由於重視教育,我們民族才創造了豐富燦爛的文明,並能夠薪盡火傳,繼往開來。中國的教育起源甚早,有史可稽者能追溯到大舜時代。《五經》中的《書經》記載舜帝設有掌管教育的學官。到夏朝便出現了最早的學校。周朝有了大學、小學之分。大學是對成人的教育,小學則是對兒童的教育。也就是說從周朝開始我國就有了最早的蒙學。

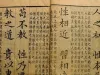

古代教育主要分官學、私學兩種形式。官學又分為中央和地方兩類,中央的學校叫國學、太學或國子監。地方學校漢朝分為郡、縣、鄉、聚四學。郡稱學,縣稱校,鄉稱庠,聚稱序。明清時分府學、州學、縣學。私學則主要是書院和蒙學。書院出現於唐代,興盛於宋元,是集藏書、刻書、教學、研究為一體的機構。書院主要是私辦,但也有官辦或民辦官助。傳統的蒙學則完全是私辦,故稱私塾。私塾是蒙學的主要形式。私塾不花國家一文錢,就建立起普及全國的蒙學體系,使廣大平民百姓的子弟都有受教育的機會,確實功莫大焉。私塾的老師大多是落第秀才。據統計,自開科舉以來,中國約有十萬進士,百萬舉人,千萬秀才和上億的童生。這上千萬的秀才、上億的童生就是私塾教育的龐大師資,這就使教育的普及有了充分的保障。私塾的校舍往往就是秀才先生的家或家族的祠堂。老師的工資或由學生各家分攤,或由宗祠負擔。家族中貧困的子弟還可以免費入學。有時一個家庭有子弟到了年齡不去上學,族人還要追究父母的責任。私塾教育的任務主要有兩個:一是教人識字和普及做人做事的道理與常識;二是為進入縣學、州學、府學或參加科舉考試打下基礎。對於普通勞動人民來說,蒙學主要完成第一個任務,對於經濟稍富裕的人家或立志應科舉的人家,蒙學還要完成第二個任務。蒙學的方法主要是誦讀和習字。誦讀又分為教書、背書、讀書、溫書四個環節。教書就是先生教讀新書,因為古書都沒有句讀標點,先生在教讀的過程中一邊教學生認字,一邊教學生斷句,還在抑揚頓挫的吟誦中培養學生的語感。教完一段新書,學生則自己熟讀背誦,背得了就到先生面前去背誦。新書讀背得了,先生再大致講講其中的意思。中國的古書大都有豐富而深邃的內涵,蒙學時期只需了解字面的大概意思,其中的深意則可隨著年齡、閱歷的增長,在人生長河中去慢慢體會。蒙學不分年級,只以讀書的多少來衡量進度,孩子們不說自己讀幾年級了,都說自己讀了幾本書。所謂讀了幾本書,也就是指背了幾本書,古人把背書稱為包本,即將這本書從頭到尾背完。溫書則是將以前讀背過的書拿出來反覆溫習,以加深記憶。所以蒙學時代讀背過的書往往成為學生的寶藏,終生難忘,終身受益。習字則分為描紅、影本、臨帖。傳統蒙學習字都是毛筆,兒童在練習使用毛筆和磨墨的過程中本身就磨練了心性。描紅即先生在學生的寫本上用紅筆寫上生字,然後兒童去學寫。影本則是學生蒙著字帖寫字,以便掌握間架結構。臨帖則是照著字帖寫字。兒童在私塾中反覆寫字,既掌握了生字,又訓練了書法。故而受過蒙學教育的人基本都寫得一手好字。兒童在誦讀和習字的蒙學中不僅積累了知識,更陶冶了心性,培養了人格。