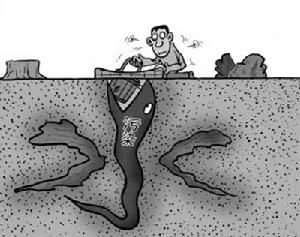

核心提示:118個大中城市地下水監測統計結果表明,較重污染的城市占64%。

無論是農業還是工業社會,水資源是支撐一個國家發展的基脈。當地上淡水逐漸枯竭時,城市生活和工業延續的水依賴伸向了地下。

地下水過度開採、污染嚴峻,已成為各路環境專家的呼聲。或許技術資金、部門職能交叉原因,地下水狀況究竟如何,全國的摸底圖譜無法形成。也或許形成了,因為敏感,我們從未看到官方表述。

可幸,醞釀5年的污染防治規劃即將揭開面紗。但我們擔心:以財政投入為主體的大型整治工程,仍舊是慣常的防治思路。這僅僅能帶來各方利益群體的市場歡宴,最後,整治效果無人問責。

中國的地下水污染到底有多嚴重?隨著近日《全國地下水污染防治規劃(2011~2020年)》(以下簡稱《規劃》)的通過,這個問題再次引起公眾關注。

據本報記者採訪獲悉,事實上,關於地下水污染防治規劃的醞釀製定,早在2005年就開始啟動。於2008年形成了初步草稿。即《全國地下水污染防治規劃(2008~2020年)》(徵求意見稿)》(以下簡稱《徵求意見稿》)。

「這份厚達百頁的草稿(《徵求意見稿》),對地下水資源開發與利用現狀,規劃任務、重點項目等,有了詳盡的描述。」一位曾參與該規劃的專家對記者表示。

也就是說,一份全國地下水污染圖譜輪廓已經清晰。

本報記者多方調查發現,雖然目前官方並沒用公布全國「摸底」狀況,但最近一次的全國範圍內的地下水污染調查,是在2000-2002年。當時受技術和資金的限制,其污染物調查對象主要為無機物。

這次調查中,除了污染狀況,還包括地下水資源分布,地下水開採狀況、地下水環境品質狀況等方面,分別畫出了全國圖譜。

「十年之後,地下水的污染早已由無機向有機發展,家底不清已是地下水污染防治的首要障礙。」環保部的一位官員對本記者表示,「因此《規劃》提出到2015年要基本掌握地下水污染狀況。」

除家底不清之外,地下水資源管理體制也是影響其污染防治的一個重要因素。本報記者從相關知情人士處獲悉,水利部從2005年起草的《地下水資源管理條例》雖已成文,但仍停留在水利部內部討論的階段。

地下水污染圖譜成型?

118個大中城市地下水監測統計結果表明,較重污染的城市占64%

顯然,對於一份污染防治規劃,前提也是最重要的一環是「摸底」地下水狀況,包括地下水環境、地下水開採與利用狀況、地下水污染狀況。

8月24日,國務院常務會議的信息顯示,目前我國地下水開採總量已占總供水量的18%,北方地區65%的生活用水、50%的工業用水和33%的農業灌溉用水來自地下水。全國657個城市中,有400多個以地下水為飲用水源。隨著我國城市化、工業化進程加快,部分地區地下水超采嚴重,水位持續下降;一些地區城市污水、生活垃圾和工業廢棄物污液以及化肥農藥等滲漏滲透,造成地下水環境品質惡化、污染問題日益突出。

據上述知情專家透露,《徵求意見稿》中,對地下水狀況給出了「摸底」圖,包括污染狀況。

如整體來看,中國的地下水不同程度遭受有機和無機有毒有害污染物的污染, 已呈現由點向面、由淺到深、由城市到農村不斷擴展和污染程度日益嚴重的趨勢,北方污染程度要大於南方。

118個大中城市地下水監測統計結果表明,較重污染的城市占64%,也就是說,大致有75個大中城市地下水屬於較重污染區。

輕污染的城市占33%。在區域上,我國地下水「三氮」污染突出,主要分布在華北、東北、西北和西南地區;農村約有3.6億人喝不上符合標準的飲用水。

上述知情專家表示,《徵求意見稿》中顯示,不同區域的污染情況也各不相同。在京津地區、長江三角洲、珠江三角洲等地區,「三致」(致癌、致畸、致突變)有機污染物在地下水中有一定程度的檢出。其中,農藥類六六六、滴滴涕,鹵代烴類三氯甲烷、四氯化碳、三氯乙烯和四氯乙烯、單環芳烴類等有機污染指標檢出率一般為10%~20%,部分地區為30%~40%,甚至80%以上。

而在我國中東部城市和老工業基地,地下水主要污染組分為「五毒」(揮發酚、氰化物、砷、汞、六價鉻)和其它重金屬元素等。石油烴污染問題突出。

除了整體狀況,對於特別區域,相關「摸底」情況也有所清晰。

比如淮河流域地下水污染問題。據上述專家稱,《意見徵求稿》顯示,淮河以北10多個省份約有上千萬人飲用高硝酸鹽水。而淮河流域埋深小於20米的地下水已普遍遭受不同程度的污染。其中重度污染區分布面積為16,215平方公里,占調查面積的27.3%;中度污染區分布面積32,221平方公里,占調查面積的54.4%;輕度污染區分布面積10,829平方公里,占調查面積的18.3%。

「上述數據還未獲得官方最後確認,還需要進一步核查、調整。」上述專家表示,地下水監測、摸底是一項複雜的工程,獲得完全「清晰」的狀況圖不是簡單的事。但是基本情況是,部分地區地下水污染狀況嚴峻。

9年來未作全國「摸底」

14個平原盆地地下水污染調查即將完成

本報記者獲悉,《徵求意見稿》對中國地下水污染狀況的描述,主要參考了國土資源部中國地質調查局曾做的一次「摸底」。

中國地質環境監測院地下水室主任高存榮對本報記者介紹,在2000-2002年間,中國地質調查局啟動了全國地下水資源評價,詳細地對中國地下水資源進行了一次摸底,涉及地下水資源的水層類型、補給資源、開採潛力、鹹淡水分布、環境背景、污染狀況、環境品質和環境問題等,並繪製了《中國地下水污染狀況圖》。

記者從中國地質環境監測院的子網站中國地下水信息網了解到,該污染狀況圖,以國家地下水質量標準為依據,將地下水程度分為污染嚴重、污染中等和污染較輕三級。

調查結果表明,東北地區重工業和油田開發區地下水污染嚴重,其中哈爾濱、長春、佳木斯、大連等城市污染較重;華北地區地下水污染普遍呈加重趨勢,其中北京、太原、呼和浩特等城市污染較重;西北地區地下污染較輕,蘭州、西安等城市污染較重;南方地區地下水局部污染嚴重,武漢、襄樊、昆明、桂林等污染較重。

在中國地下水網上,記者發現了一張《中國地下水污染狀況圖》的視頻截圖,該圖詳細描述了全國各地地下水的污染程度和污染物組合,但該圖模糊不清,無法放大。記者聯繫中國地下水網,被告知無法提供清晰電子圖。

對此,高存榮解釋說,包括這張圖在內的調查詳細結果都已彙編成冊,並上報給了國家發改委,但考慮到很多數據比較敏感,所以沒有完全對外公布。

儘管此次摸底了全國地下水狀況,但對地下水污染調查存在一些缺陷,「受勘測條件和技術的限制,當時我們主要關注的是無機污染,而現在地下水污染中的有機污染越來越嚴重。」 中國地質科學院水文地質環境地質研究所科技發展中心主任程彥培說。

本報記者採訪獲悉,自2002年之後,中國地質調查局再也沒有做過類似的全國範圍大陸下水資源評價的調查,因此目前尚無最新的全國範圍內的地下水污染狀況的詳細數據。對此,高存榮認為,「這不是我們不想做,而是沒有資金去做。」

程彥培分析,地下水污染調查所需資金量很大,單就珠三角地區進行一次為期三年的調查,就需要1000-1500萬,所以要對全國再調查一次,大概需要上百億的資金。

雖然十年間沒有開展全國性地下水調查,但中國地質調查局已在2004年啟動14個平原盆地的地下水污染調查,這些地區主要是經濟發達地區或者地下水污染比較嚴重地區,包括黃淮海平原、三江平原、松遼平原、江漢平原、塔里木盆地、准葛爾盆地、四川盆地、以及河西走廊、河套平原、關中盆地、長江三角洲、珠江三角洲、雷州半島等地區。

資料顯示,上述平原盆地地下水分布面積273.89平方公里,占全國評價區總面積的28.86%;地下水可開採資源量1686.09億立方米/年,占全國地下水可開採資源總量的47.79%。

「調查是分兩批進行的,第一批是在2004-2007年,第二批是在2008-2011年,現在還剩下松遼平原和河套平原、關中盆地這些地區沒有完成。」程彥培表示。

五大工程「挽救」地下水?

600億投入築起防治長城

儘管目前《規劃》還未公布,但從2008年草擬的《徵求意見稿》中看出,政策建議者們試圖從五大層面,給出「挽救」地下水的政策措施。

首先,提及的任務就是建設地下水污染防治工程,包括涉區域地下水保看護程、地下水源地保看護程、地下水污染控制工程。

其中,水源地的保護尤為令人矚目。《徵求意見稿》提出,國家應該以全國2150個集中式地下水水源地保護現狀為基礎,不斷完善地下水水源地保護措施,補充地下水水源地保護區劃分、保護區防護、生態修復等工作。

第二大工程是「完善地下水監測網絡」。

也就是說,國家將針對目前地下水污染防治監測點不足,監測網不完整的突出問題,以完整的水文地質單元為基本單位,規劃建立區域地下水環境監測網,實現國家對大型平原、盆地和岩溶連片分布區地下水的區域性有效監控,對重要城市、人口密集區、生態建設與環境保護區、大型能源礦業基地、重大工程建設區地下水骨幹點的實時監控,使之成為支撐國家可持續發展的基礎性公益網,及時向全社會發布監測信息。

同時,還提出了「建立地下水污染預警預報信息管理系統」。即構建地下水突發污染應急監測體系,包括監測體系、監測能力和安全信息管理系統。是為第三大工程。

在工程、監測和信息管理系統之外,地下水污染防治的技術體系也是未來的重要任務。根據《徵求意見稿》,關鍵技術將是重中之重。如研發具有核心競爭力的地下水污染防治技術體系。

第五大工程則是,完善地下水污染防治的法律體系和管理體系。對此,《意見徵求稿》中提到兩項立法任務,一是制定「地下水污染損失補償規定」,建立污染責任認定、損失核算、補償等地下水污染補償機制;

二是制定《地下水污染防治條例》,以解決地下水資源管理體制混亂、法律之間不協調等問題,全面提升地下水保護的管理水平。

「五大工程涉及資金投入量,大約是600億元左右。」上述知情專家表示,一旦《規劃》出台,圍繞這些工程的相關政府投入或將在「十二五」和「十三五」實施。

部門「打架」管理權限

「礦泉水歸誰管」的爭議,凸顯職能交叉的管理體制掣肘

摸清污染家底只是防治地下水污染的第一步。

「地下水污染具有滲透性、擴散性和難以恢復性等特點,所以其治理難題遠遠超過地上水。」中國科學院科技與管理研究所副所長王毅對本報記者表示,「要想實現《規劃》提出的保護優先、預防為主、防治結合的原則,最重要的一點是理順目前的地下水管理機制。」

記者了解到,地下水的管理主要涉及到國土資源部門、環保部門和水利部門。根據2008年國務院確定的國家部委三定方案,環保部污染防治司組織擬訂地下水的污染防治規劃並監督實施;國土部地質環境司負責指導地下水的動態監測和評價,而水利部則負責指導地下水開發利用和城市規劃區地下水資源管理保看護作。

水利部的一個官員對本報記者指出,地下水的管理各個部門之間多有交叉,且其職能劃分非常模糊,「根據三定方案本應水利部門負責地下水的開發利用,可是國土部則提出由於礦泉水屬於一種特殊的礦產,所以礦泉水的開發利用歸國土部管,儘管礦泉水只占到地下水的很小部分。」

「單從地下水的污染防治而論,其職責歸環保部門,但地下水的勘探和開發利用又牽涉到住建部和水利部,而環保部門經常與水利部門打架,因此這些部門之間如何建立起一個有效的協調機制,將成為一個重大挑戰。」一位不願透露姓名的環保專家指出。

對此,公眾環境研究中心主任馬軍(微博)則認為,促使這種協調機制建立起來的一個重要手段就是,地下水污染信息的充分公開,由公眾和NGO參與到地下水的污染防治和監督管理中去,並以此倒逼部委之間合作機制的成熟。

同時,環保部門除需與其他部委之間的協調外,還必須與地方政府之間厘定責任範圍。前述不願透露姓名的環保專家分析,在許多地區地下水管理條例與規定中,地方水行政主管部門負責本地區地下水的開發、利用與保護,但大多沒有明確具體的監管責任和防治措施,在地方環保部門的財權受制於地方政府的情況下,使得地下水的保護很難落實。

本報記者了解到,早在2005年水利部就開始組織起草《地下水資源管理條例》,現已成文。今年8月從水利部水資源管理司司長剛調任甘肅隴南市委副書記的孫雪濤對記者表示,該條例目前還在水利部內部討論,有望儘快在水利部部務會議上通過,「希望再上升為國務院的行政法規,以更好地促進部門合作。」