去年夏天,耶魯大學(Yale)研究者發表了一項研究:對於具有同等資歷的年輕男性和女性科學家,物理學、化學和生物學的學者都更傾向於選擇男性科學家。面對著成就相同的假想申請者的簡歷材料,六大研究機構的教授明顯更願意為男性申請者提供工作。即便他們願意招收那名女性,提供給她的年薪也平均比提供給男性的低4000美元。更有意思的是,女性學者與其男性同僚偏見一致。

這項新研究為女性在科學界長久以來一直受到的偏見提供了強有力的證據。在美國,僅僅五分之一的物理學博士學位授予女性,而其中只有一半是美國人。全美所有的物理教授中,女性僅占14%。黑人與拉丁裔就更少了。基本上一年裡,只有13名非裔和20名拉丁裔美國人——男女都包括——取得物理學博士學位。這其實一點不難理解:很多少數人種上高中時就在科學類學科上遠遠落後,並且,他們在接受教育的每個階段所受到的偏見也早有廣泛記錄。但是,在就業前景、個人聲譽、智力刺激和收入等方面形勢一片大好的STEM領域裡(STEM即Science, technology, engineering, mathematics:科學、技術、工程、數學),到底是什麼讓女性從業者如此之少呢?

1978年,我畢業於耶魯大學物理學專業。作為耶魯頭兩個取得物理學學士學位的女生之一,這個問題深深困擾著我。我在一所鄉下的公立學校上中學,在那裡,一些物理和微積分的尖子課是不允許我上的。因為校長這麼說:「女孩永遠都不會去搞科學和數學的。」既憤懣又無聊,我開始閱讀關於空間和時間的學習資料,還拿起書本自學微積分。剛進耶魯時,我遠沒有準備好。和我一起上物理學緒論的男生在高中都接受過嚴格得多的數學和科學的訓練。教授快速地講述課程資料,男生們打著哈欠,而我卻越來越焦慮自己懂的如此至少。我是整個教室里唯一的女生,我一直在鬥爭到底要不要舉手問問題、讓自己遭到嘲笑——結果就是我更加聽不懂老師講的東西,遠遠落在其他人後面。

而最後,我以美國優秀大學生榮譽會會員的最高榮譽畢業,在系裡連續三個學期的量子力學考試及引力物理學這門研究生課程中出類拔萃,同時我還自學了耶魯大學大型電腦程式。但是我沒有選擇物理作為我的職業。四年結束時,我早已疲憊於為了趕上其他同學而長時間孤獨地埋頭苦學、隱藏內心的不安、在男生們合作解決作業題時獨自奮鬥;早已厭倦了為了讓自己被看作是科學家而穿成一種樣子、為了展示女性風采又穿成另一種樣子;儘管也有我想交往的男生沒被我的專業嚇跑,但大多數確實被嚇跑了。

不過,我沒有投身於物理學的一個更主要的原因是:不曾有一位教授,連指導我畢業設計的導師都沒有,鼓勵我讀研究生。顯然這是認為我天資不夠,無法在物理學領域取得成功。我把畢業論文的初稿放在導師辦公室門口,羞澀地偷偷跑掉。沒能實現夢想的傷痛讓我把教科書、實驗報告和作業題統統鎖在了我父親的軍用提箱裡,永遠與物理和數學分道揚鑣。

直到2005年,當哈佛(Harvard)校長勞倫斯·薩默斯(Lawrence Summers)在一場午餐時間的演講里問到「為什麼很多女性都不在自然科學領域爭取終身教授職位」時,我才覺得必須要打開那個箱子了。我自青少年時期就認識薩默斯,他曾是我高中辯論隊的裁判,給我留下了「尊重聰慧女性」的印象。除了其他相關理由,他還提出了一種解釋:男性與女性在科學與數學的最高端領域有天賦差異。我本以為他提這個問題是真心想知道答案,結果聽到他推測「女性教授少可能是因為男女生物學上的差距」,我心中一驚。然而,當我讀到針對他這個觀點的激烈評論時,我意識到,即便是我自己,也不能確定為什麼那麼多女性在獲得物理和數學高等學位之前就放棄了。我決定聯繫我以前的同學和教授,重審女性在STEM領域的表現,回到耶魯,看看我畢業後事情是否有任何改變。我想知道我為什麼背離了自己的夢想,為什麼如此多的女性仍在背離她們的夢想。

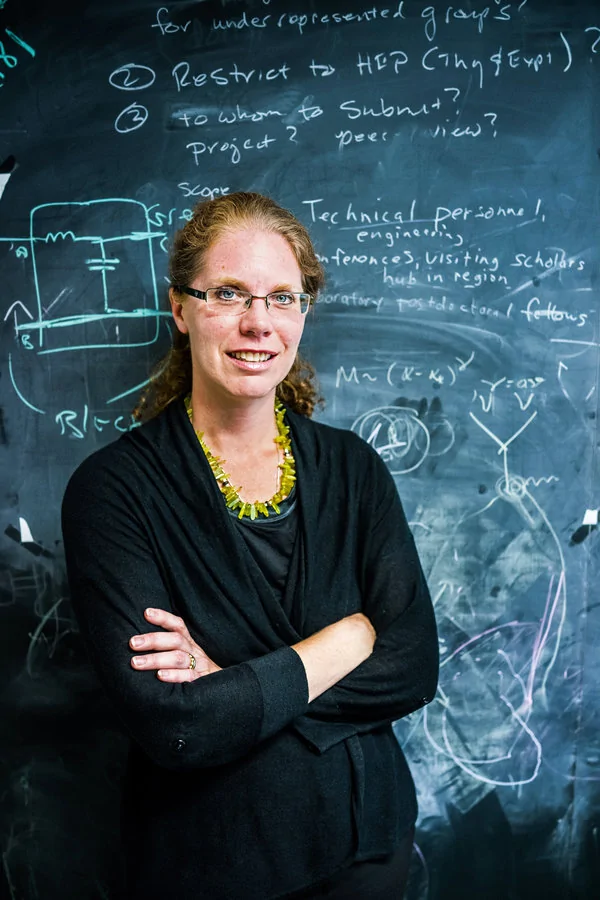

邦妮·弗萊明是耶穌大學物理系第二位獲得終身教職的女教授。 Joseph Ow for The New York Times

當然,從很多方面來看,大環境對想學習科學和數學的女性已變得越來越友好。當年我在紐約州北部上的高中現已無需女生自學微積分,物理學也由一位有魅力的年輕女教師講授。2010年的秋天,我第一次回到耶魯,每個人都在誇耀物理學和物理相關專業的本科生中有30%到40%都是女生。更值得一提的是,這些女孩子所在系的系主任由傑出的女天體物理學家梅格·厄里(Meg Urry)擔任。她在約翰·霍普金斯(Johns Hopkins)大學獲得博士學位,在麻省理工學院(MIT)空間研究中心讀了博士後,還曾為哈勃空間望遠鏡工作過,2001年被耶魯大學聘請為終身教授。(那時,整個系一個女教授都沒有。)

近幾年,厄里一直致力於用實實在在的數據和自己的個人經歷改變同事中「為什麼從事科學的女性那麼少」的觀念。她在《華盛頓郵報》(The Washington Post)發表文章回擊薩默斯的觀點,她表示自己逐漸意識到女性相繼離開專業崗位並非她們天賦不夠,而是被長期的「不受重視、心情不爽、通往成功的道路遍布路障」給打擊的。

儘管厄里在她的專欄里坦率寫到,年輕時她曾把自己在獲聘與升職上屢遭失敗看作是自己不夠優秀的證據,但現在任何一個見過她的人都難以想像她也會不自信。她總掛著一種揶揄般的微笑、眼睛閃閃發亮、有著不留情面的幽默感。不止一個——足足有五個人曾向我描述,厄里是校園裡最忙的女性。

我們見面之前,厄里認為她系裡的女生也會感受到厄里和我過去經過的掙扎,但系裡的保障系統足以保護她們不產生我們那種自我懷疑。比如,在物理系第二位獲得終身教職的女教授邦妮·弗萊明(Bonnie Fleming)的指導下,學生們為耶魯物理學本科女生辦起了不定期會議。除此之外,厄里覺得,既然有這麼多女生在耶魯學習物理,而且又有這麼多名列前茅,教授不可能沒發覺她們的能力不輸男性。我提到下午有個茶會,屆時我將採訪一些對科學與性別感興趣的女生,厄里說她會儘量參加。

主持茶會的是朱迪思·克勞斯(Judith Krauss)教授(她是護理學院的前院長,現在是西利曼學院[Silliman College]院長,我本科時就住在西利曼),她提醒我說基本上不會有什麼學生感興趣參加的。而當80位年輕女性(和3位好奇的男性)擠進屋裡時,克勞斯和我都震驚了。厄里急匆匆趕到,幸運地找到了一個座位。

學生們七嘴八舌地分享自己的故事。一位女生在高中修大學物理時,驚慌失措地發現班裡一共就3個女孩子;更糟的是,另外兩位後來退課了。另一個女生說她從一開始就是唯一一個修大學物理的女生。同學無情地嘲笑她:「你是女孩子,女孩子學不了物理。」她希望老師能終止這種嘲弄,可他沒有。

另一名女生插進來說,她的老師才是嘲笑者中最過分的。一次物理課上,老師宣布:男生的成績按「男生正態分布」給,女生按「女生正態分布」給。當問及理由,老師解釋說他無法合理地期望一個女生能在物理上與男生按統一標準競爭。

聽眾中,對大家討論的事情不明就裡的要麼是高中在女校讀的,要麼是生長在國外的。(與我在茶會及其他場合交談過的女同性戀科學家對於課堂上和實驗室的性別觀念問題持有不同的看法,不過其中許多困擾都與普通女性一樣。)有一名學生——印度籍或巴基斯坦籍——說她一到校就註冊了很多高級課程,選最難的數學課時一點都沒猶豫。可當她發現自己是班裡唯一的女生,第一堂課就跟不上時,她動搖了。她問教授:「我該留下麼?」「如果你沒有信心留下」——她學著他諷刺的腔調——「那你就別修這課了」。

茶會結束後,十幾名女生留下來繼續討論。「我們組的男生從不認真對待我說的話,」一個天體物理專業的女生抱怨說,「我不想表現得爭強好勝,必須這樣麼?我生來不是這種人。讀研究生就一定要好鬥嗎?以後一輩子都要這樣?」另一個說她不喜歡和姐姐一起去俱樂部時被介紹說是天體物理專業的。「我在桌下踢她。我討厭酒吧或派對里的人知道我讀物理專業。他們知道的那一瞬間,男孩子都扭頭走了。」還有一名女生提起,就算是耶魯的男生也不願意跟學物理的女生約會,她很擔心自己在4年裡將一次約會都沒有。

學生離開後,我問厄里她是否也跟我一樣吃驚。「比你更吃驚,」她說——畢竟,她是這些女生中大多數人的系主任。

此後兩年裡,我又從密西根、紐約州北部和康乃狄克州的年輕女性口中聽到類似的故事。我真失望,自己在20世紀70年代經歷的文化和心理上的影響因素不僅延續至當今社會——一個告訴女性什麼都不能阻止她們在一切領域成功的社會——似乎還更甚於過去。細究的話,「做傳統溫柔女性」的壓力倒是比我年輕時更大了。

要想找到美國人對科學、特別是對從事科學的女性的刻板印象,你只需看一集廣受歡迎的電視劇《生活大爆炸》(The Big Bang Theory)就行了。劇中角色包括一夥加州理工學院(Caltech)笨拙又可愛的男性物理學家和他們的鄰居佩妮(Penny),一個有魅力的金髮女郎,來洛杉磯實現她的演員夢。儘管劇里出現了兩位女科學家,可是其中一個,伯納黛特(Bernadette),說話聲音尖銳刺耳,足以震碎試管。在她努力取得微生物學博士學位時,並不是在實驗室工作——像任何一個真正的博士研究生一樣,而是與佩妮一起當服務員。而另一位,由馬伊姆·拜力克(Mayim Bialik)出演的艾米(Amy)是名神經生物學家,她與孩子氣但聰明絕頂的物理學家謝爾頓(Sheldon)發展出曖昧關係。拜力克本人確實擁有神經生物學博士學位,在生活中也絕不像劇中所飾的人物那般矮胖邋遢。誠然,《生活大爆炸》是個情景喜劇,每個角色都是誇張的。但是,有哪個正常的年輕人願意踏進充斥著謝爾頓、霍華德(Howard)和拉傑(Raj)這種怪胎的屋子?又有哪個正常的年輕姑娘願意把自己想像成寒酸、社交低能的艾米,而非時髦、愉快、數學盲加科學盲的佩妮?

雖然美國人想當然地把科學家和土包子劃等號,但在其他文化中,擁有數學天賦通常被看做是一個人反應快、有創意的證明。2008年,美國數學學會(American Mathematical Society)調查了一系列旨在發掘優秀人才的國際著名數學大賽參賽情況。數據顯示:美國選手幾乎全是移民來的孩子,且很少有女選手。例如,1959年到2008年,保加利亞送出21名女生參加國際數學奧林匹克競賽(International Mathematical Olympiad),而美國自1974年第一次參加該競賽起至2008年,一共才送出3名女生;1998年以前居然一個女性都沒有。這項調查的作者稱,美國本土學生無論男女堅決不參加數學俱樂部和數學競賽,因為「只有亞洲人和書呆子」才會自願去搞數學。「換句話說,美國初中和高中的普遍觀點是,喜歡學數學是很土的;這樣做會被其他人排擠。」結果,有天賦的——甚至天賦勝於男生的女生,通常都會為了合群而掩蓋數學才能。

上述調查結果同樣適用於科學類學科。厄里告訴我,在她過去工作過的空間望遠鏡局裡,義大利和法國女性「穿得特別漂亮,是美國人會說露得太多的那種。你能見到法國女人穿著短裙和網襪;這對她們而言太正常了。那些國家的男人似乎能夠把人的性別身份與學術身份分開對待。美國男人好像無法把女性既做女人又做科學家來欣賞;只能二選一。」

毋庸置疑的是,在科學和數學領域中,男女地位差別並非基因導致,而是文化驅使。80年代初,一大批美國初中生參加了美國高考(SAT)中的數學考試。那些分數超過700的學生中,男女比例13:1。不過就算在初中就能取得700甚至更高的分數,也並不代表該生在更高的數學領域上擁有真正的創造性和能力。而且這些全都是美國學生。數學界曾對國際比賽中成績最優秀的學生進行研究,通過分析身處其他文化中的年輕女性表現來分析其天賦。這項研究的結論?在科學領域階梯最高層鮮有女性,「主要歸因於時代、國家和種族群體的可變因素。首先,也是最重要的一點是,一些賞識並培育擁有極高數學天賦女性的國家,其女性科學家的比例要遠高於別國。」此外,現在在SAT數學考試中分數超過700的學生里,男女比例僅為3:1了。如果女生如此受制於生理局限,那她們又怎能在短期內穩步提高成績呢?

小學裡,男孩和女孩在數學和科學上的表現旗鼓相當。上高中前,當無論對於男女這些學科都開始變難的時候,差異顯現了。儘管從1987年到1997年間,在高中修物理課的女生比例從39%上升到47%,可直到2000年也再沒有增加。而且如果你觀察大學物理課、而不是高中物理的選課情況;以及大學物理課的成績、而非出勤率,你會發現形勢更加嚴峻。大學微積分選課情況稍好,計算機學科簡直慘不忍睹。可能男生比女生更喜歡物理和計算機。但另一個同樣可能的解釋是:男生總是被鼓勵要在困難的、不受歡迎的學科上堅持下去;而女生,不管她多聰明,退掉門物理課或不認真對待大學物理考試都不會受到太多來自家長、老師和輔導員的批評。

人們早就了解,文化信號能夠影響一個學生在考試中的表現。在那份多次被引用的1999年的研究中,密西根大學(University of Michigan)的一些數學背景和能力都差不多的學生被分為兩組。第一組學生被告知男性比女性在數學測試中表現更出色;而第二組被擔保說不管他們之前聽到過什麼,男女其實沒有差別。兩組學生都參加了同一項數學測驗,第一組男生比女生高出20多分,而第二組男生只比女生高2分。

甚至有可能,數學和科學的天賦無法用考試成績鑑別。遍布高等工程、計算機、數學和物理學領域的美國白人男性,只有不到三分之一的人在SAT數學考試中取得650分以上的成績,而大於三分之一的人低於550分。在中等層次領域中,努力、決心與鼓勵似乎和單純的天賦同樣重要。甚至在最高層次領域裡,考試成績也貌似沒什麼關係。大家都知道,理察·費曼(Richard Feynman)的智商才125,並不很出挑。

女性是否走上科學的征途,最強有力的影響因素也許是其他人是否鼓勵她。我在耶魯的第一年,物理期中考試得了32分,父母直催我換專業。他們所希望的就是我能養活自己直到結婚,然後讓丈夫養活。學物理,不像是能達到這個目標。

我走上Science Hill去找授課教授麥可·澤勒(Michael Zeller)簽退課表。我乘電梯來到澤勒教授那層,穿過牆壁上排列著清一色男教授照片、貼著我根本看不懂題目的講座通知的走廊。我敲開教授的門,費了好大勁才結結巴巴地告訴他我期中考了32分,需要他幫我簽退課表。

「為什麼?」他問。他自己兩門物理課都得了D,還不是期中考,而是整個課程。這故事聽著很像一個和藹的教授為了讓他最笨的學生感覺自己不那麼傻而編出來的。他的情況是,那兩個D顯然是發揮失常。而我的情況是,32分就意味著我根本學不了物理。

「就在你自己那道游,」他說。他看出了我的困惑,告訴我說他曾是斯坦福(Stanford)游泳隊一員。他的動作和別人一樣棒,可總是游不過別人。「澤勒,」教練說,「你的問題是老看其他人游得怎麼樣。就看你自己那條泳道,游出你最快速度,你就能贏。」

我估摸著他說這番話的意思是不會給我簽退課表。

「你能行的,」他說,「堅持下去。」

我繼續上那門課。一周一周過去,我努力解決作業題,直到它們看起來不是那麼高深莫測。現在,我越仔細重溫我4英寸厚的大一物理教程,就會發現越多的用彗星一樣的感嘆號標註的公式和用爆炸新星一樣的粉紅色星號劃出的理論精髓。書中的注釋將我帶回曾經的年代:我坐在擁擠的宿舍里,忽然明白了某些支配物體相互作用的原理——不管是地球上或是幾光年以外,我驚訝於如此廣大複雜的體系竟能濃縮成我在書中劃出的公式。還有什麼能比掌握了一種全新看世界的方法、掌握了比現實還真的現實更加激動人心的呢?

學期結束我得了B;第二個學期我得了A。在大四開始前,我已躋身班級前列,還擁有最多的科研經驗。然而,沒有一個教授問我想不想上研究生。當我羞澀地向澤勒教授提起我的夢想是進普林斯頓(Princeton)做研究最後成為一名理論物理學家時,他搖搖頭說,你想去普林斯頓,那就把你的自負裝進兜里。因為那裡的男生特別聰明、特別有競爭力,你的自負會被碾碎的。他的話讓我覺得自己不夠聰明、競爭力不足,沒資格申請。

指導我做畢業設計的數學教授也沒有敦促我去讀博士學位。我9個月來沒有參加過派對、經常晚飯不吃、睡眠不足,就為弄明白為什麼波——聲音、光還有其他的波——在一切奇數維空間裡是以球面形式傳播,就像氣球的球皮;而在一切偶數維空間中就像一個實心的保齡球那樣傳播。當我最終找到答案時,我滿懷勝利之情敲開了導師的門。可我記得他一句也沒誇我。我迫切地想問問,是不是我解決了這個問題就證明我的能力足夠強,以後能成為理論物理學家。但我知道如果我有必要問這個問題的話,我就不夠強。