人口生育率竟成為蘇東解體的重要因素(公有領域 Pixabay)

上世紀80年代末,蘇東國家為何急速解體?

這個問題可能招來了史上最多的馬後炮——經濟學者看見計劃經濟的弊病,政治學者看見全能體制的不可行,技術決定論者看見的是石油-鋼鐵帝國輸給了電子帝國,軍事決定論者看見的是阿富汗戰爭的持續失血和美國「星球大戰」計劃的威懾......。

蘇聯入侵阿富汗圖:蘇聯原以為可以在3個月內結束戰爭,最終拖延了一年之久。

然而,很少有人注意的人口原因,卻可能是最重要的因素之一。

蘇聯歐洲部分人口在二戰後急劇老齡化,勞動力不斷萎縮,而晚於蘇聯二三十年進入社會主義的東歐諸國,也在蘇聯解體二三十年後,經歷了不間歇的人口萎縮危機。

這些國家的經濟問題是不是本來就和轉型道路沒什麼關係,只不過是原蘇聯「未富先老」人口問題的延續?

這種施加於蘇東國家的「生育詛咒」又是如何產生的?

未富先老的陣營

俄羅斯的人口問題無疑是蘇東社會主義陣營的典型。關於俄羅斯人口,最著名的一張圖就是「俄羅斯交叉」。

從圖中可以明顯讀出,早在六十年代,俄羅斯生育率就跌破保持人口穩定的替代生育率水平(平均每個女性生2.1個孩子),八十年代更出現雪崩式的生育率大跳水。反而是劇變後的九十年代,這種直線下降的趨勢變得平緩了一些。

俄羅斯千人出生率和死亡率趨勢圖(以下皆來源於網絡)

如果和財富水平聯繫起來,俄羅斯就是一種典型的未富先老。在這種格局下,蘇俄即便放棄休克療法,一步轉型到位,國勢衰落的結局都難說會有多大變化。

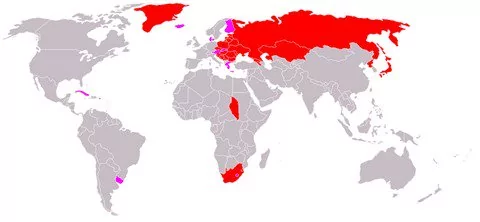

這並非俄羅斯的特殊國情。如果把住戶年度中位數收入在兩萬美元以上的國家定義為富國,把在這個水平線以下的、老齡化水平到了人口負成長地步的國家稱為「未富先老」,在世界地圖上繪出這些國家的空間分布,結果必會引起某些人的恐慌:

阿爾巴尼亞、亞美尼亞、白俄羅斯、波士尼亞、保加利亞、克羅埃西亞、立陶宛、烏克蘭、匈牙利、羅馬尼亞、塞爾維亞、俄羅斯、古巴......

——所有這些國家都分布在前蘇聯發起的「經濟互助委員會」勢力範圍,包括遠在加勒比海的古巴。古巴和白俄羅斯的情形,證明了這些地區的人口負成長與蘇聯潰敗無關,因為這兩個國家有倖免於劇變。

有一種觀點認為,低生育率是由於女性工作參與率高,它很符合我們的直覺,女性就業率高會降低生育意願,而社會主義國家普遍鼓勵男女就業,生育率不高應該是很正常的事。

但仔細比較就會發現,前蘇東國家的低生育率並不與此有關。比如古巴勞動力中女性比例約為38%,略低於鄰國多米尼加共和國的39%。而古巴徘徊在1.5左右的總和生育率遠低於多米尼加共和國的2.5。

2009年一環保博客繪製的世界人口負成長圖:紅色代表人口負成長,紫色代表負成長即將到來。在這圖繪製完成之後,紫色的古巴迎來了人口負成長。非洲兩國和北朝鮮的人口負成長非老齡化所致,而日本和格陵蘭則屬於已富地帶。

生育問題無疑嚴重拖累了各國發展,那麼,為什麼前經互會國家普遍出現「未富先老」問題?影響人口變化的因素有很多,幾乎所有自然、社會因素都有影響。似乎這個問題很難解答。

但如果仔細分析,答案並沒有看起來那麼複雜。

為何不願生孩子

傳統上,每個民族幾乎都有鼓勵生育的習俗,它們是高生育率的重要保證。而社會主義的重要特徵,就是打破傳統,構建新社會。

首先是宗教。古老的信仰或傳統幾乎必然包括了鼓勵生育的內容,否則它無法在漫長的競爭和災難過後延續下來。無論是基督教里的神諭「滋生繁衍、遍布大地」還是儒家的「不孝有三,無後為大」,都加大了種族生存延續的概率。這些鼓勵生育的傳統並非是泛泛的理念,而是有家族合資供學、寺廟慈幼服務等等現實資源作支持的。

根據《聖經》的說法,上帝本意讓人成為萬物之靈,對他們說:「要生養眾多,遍滿地面,治理地上的一切,也要管理海里的魚、空中的鳥和地上各樣活物。

然而,這些護送古老民族延續至今的傳統,在蘇聯及東歐都很快消退。

沙俄時代結束之後,宗教信仰被官方媒介嘲笑、教堂財產被沒收充公、成千上萬的主教教士被逮捕處決。教堂社區、育兒堂、鼓勵生育的箴言都被打壓、消失。這在其他東歐國家也很常見。

結果就是生育所需的社會推動力和精神支持同步消失——花費極大代價,忍受超常痛苦生下來的孩子,如果有宗教人士表揚,社區的讚許,親人的提攜,自然會讓人覺得有價值不少。

其次是住房。五十年代,當美國正經歷「嬰兒潮」時,蘇聯的墮胎數卻超過了嬰兒出生數。蘇聯人非常費解,於是官方做了一個大規模的問卷調查,詢問了兩萬多名墮胎的婦女為什麼不想要孩子。

結果,相當比例的城市婦女給出了一個十分具體的原因——「地方不夠住」。

中國人對蘇聯的城市住房分配製度不會陌生。蘇聯號稱房子國家分,但對象只是「符合政策」的人。蘇聯除了建設類似中國大陸當年「筒子樓」那樣的標準化宿舍(蘇聯人呼為「火柴盒」)之外,長期以來人均居住面積只有六平方米,一般普通幹部群眾要申請房子,家庭現有人均居住面積還必須低於平均水平。

老式蘇聯「火柴盒」宿舍

這種制度下,六十年代蘇聯城市居民人均居住面積不過7.15平方米,農村居民6.13平方米,同期美國居民人均居住面積有27.87平方米,是蘇聯的4倍多。

一戶居住面積不過20平方米的蘇聯三口之家,理論上第二個孩子生下來之後可申請大一點的公寓。然而,住房屋所有權狀來就短缺的蘇聯,何時能真正分到卻是一個大問題。

前蘇聯既沒有一個成熟的房地產市場滿足居住空間,而靠公家分房支援生育又不可靠,出現很高的墮胎率也就不奇怪了。

所以,即使理論上計劃經濟能夠按需滿足生育所需的一切資源,實際上,它的運轉卻隨國家意志,向軍事、工業等方向傾斜,住房的短缺,是生育所需的物質支援匱乏的縮影。

居住面積和生育子女之間的關係早已為人注意,1975年美國伊利諾伊大學在哥倫比亞波哥大的研究顯示,在一個住房緊張的市場中,居住在公寓中的上層勞工階層和下層中產階層總和生育率顯著低於住房更加寬敞的獨立房屋住戶。

1978年愛荷華大學針對美國中西部威斯康辛州城市居民的研究則顯示,在住宅市場相對寬裕的情況下,總和生育率和住宅性質無關而和房間數有關,房間數越多生育率越高。

2000年克萊姆森大學柯蒂斯·西蒙和羅伯特·田村的研究顯示,美國各大城市生育率和房租呈負相關,在房屋租金高於平均水平一個標準差的城市,如鹽湖城、波特蘭、休斯頓,總和生育率低於平均水平0.03。而在租金更加昂貴,高於兩個標準差的紐哈芬、西雅圖、丹佛,總和生育率低於平均水平0.06,更說明居住面積和生育率的相關性。

但有一個問題始終困擾研究者——到底是高生育率的家庭更傾向於選擇大房子還是較大的居住空間導致較高的生育率。這個問題至今沒有得到很好解答。

但在計劃體制下的房屋分配製度中,該問題並不存在——由於房產由國家供應,家庭的選擇權極其有限,家庭規模龐大則必然面臨蝸居的窘境。

公牛稅和月經警察

二戰後,短短二十多年,蘇共領導人就發現這個失去了傳統和社區、只有黨支部和內務部的社會,難以應付蘇德戰爭帶來的人口損失。

他們想到了一個簡單的解決辦法——對無子女者課以重稅,而且從四十年代一直徵收到蘇聯解體。波蘭則推行一個更厲害的「公牛稅」——「公牛」指不結婚的男人,想讓男性都結婚,以此提高生育率。

最有「創造力」的是羅馬尼亞。六十年代,羅馬尼亞的生育率也掉到替代水平以下,齊奧塞斯庫祭出了史無前例的「月經警察」,他們挨家挨戶檢查婦女是否來月經,是否懷孕。

這種嚴厲的強制生育政策行效於一時,但羅馬尼亞長期的人口頹勢並未隨這一奇葩政策而改變。

有意思的是,被改造的不那麼徹底的一些地區,反而成了生育率提升的希望。在後蘇聯時代的俄羅斯,各穆斯林和佛教徒比例較高的加盟共和國保留了較高的生育率,給掙扎在人口負成長中的普京俄國留下人口年齡結構穩定的種子。

最近一兩年的聯邦人口暫時正增長,頗得力於這些保有較多傳統的小加盟共和國。只是宗教的復興在已經積重難返的蘇聯也未必能夠挽救下滑的生育率——俄羅斯聯邦內最大的穆斯林群體韃靼人其總和生育率並不比俄羅斯族高多少。

目前俄羅斯生育率高的主要是高加索地區各民族,與其說是宗教鼓勵生育,不如說是高加索地區城市化程度較低,在蘇聯時代受到蘇聯計劃經濟的影響較小。

而居住於俄羅斯核心地區的韃靼族則深度融入蘇聯體制——韃靼族在1959年出生率為每千人34.2人,幾乎是當時的俄羅斯族的150%,但到了1979年,俄羅斯族和韃靼族的出生率幾乎相同。而在1991年俄羅斯族人口開始負成長後,不過2年,韃靼族的人口也於1993年開始負成長。

事實上,1989年韃靼族的總和生育率在俄羅斯諸少數民族中僅高於卡累利阿族和奧塞梯族,低於大量信奉東正教的少數民族,伊斯蘭教生育文化並未能幫助他們擺脫生育詛咒的影響。今天,韃靼人聚居的韃靼斯坦總和生育率也不過1.4。除了車臣外,俄聯邦所有穆斯林人口多數的行政區總和生育率均低於2.1。

不少人認為,穆斯林天然會有較高生育率,但阿爾巴尼亞和前南斯拉夫的波赫地區的生育率同樣未能避免未富先老,甚至人口減少,尤其是一穆斯林為主的波士尼亞與赫塞哥維納,2014年以1.28的生育率位居歐洲倒數第一,全世界倒數第三。

無獨有偶,在整個「東方陣營」里,寮國對於社會的改造力度較低——它幾乎是唯一一個執政黨黨員可以信仰宗教的國家,就連在西方也屬於非主流的基督教安息日教派都在寮國有相當市場。而這個國家也在人均 GDP一千多美元的小康水平上保持了2.2的總和生育率。

寮國的家庭

和寮國經濟發展水平相仿,但「革命比較徹底」的越南,生育率則很早就跌到了2.1的替代生育率水平以下。

古老的傳統在所有的現代化社會都慢慢退出社區舞台,它的鼓勵養育功能也逐漸被五花八門的「新常態」取代:比如社會對單親家庭和同居生育的接受和扶助,比如育兒服務職業化,在相當程度上擔負起教會逐步退場後的鼓勵養育功能。

然而,社會主義國家尚未完成現代化過程,卻率先打破了傳統,前蘇聯東歐和古巴地區還沒有演化出足以在養育扶助方面取代社區功能的機制,就動手改造了傳統社會。

由此帶來的未富先老格局,成為了巨大的社會隱患。

真正老化的社會

「老齡化」是人口專家和經濟學家最常用的術語之一,它被用來解釋樓市的低迷、勞力的緊缺、醫療費用的高企……

然而,通常意義上的老齡化,也就是由壽命增長和生育率下降帶來的人口平均年齡上升,並不必然帶來以上社會問題。它必須和社會發展的程度相聯繫。

發達到一定程度的經濟體,可以用良好創業和就業環境吸引青壯年齡的移民,以此補足工作年齡人口的不足,如美國、加拿大、新加坡等移民傳統深厚的國家。台灣也在用蒙古、泰國、越南的移民勞工,北京上海也在大量吸收外來工作年齡人口來補足社保的資金來源。

同時,它們還可以用相對寬裕的社會財富(無論來自政府還是慈善機構)來提供廣泛的母嬰服務,緩解生娃貴的問題(比如歐洲)。

而且,較為富裕的國家,平均壽命和健康狀況都有提升。很多今天六七十歲退休年齡的人,有著過去四五十歲人的工作能力,在生理意義上並未進入「老年」,繼續在經濟生活上扮演積極角色。例如日本,退休年齡人口在實際工作人群中占有很大比例。

在工作的日本老人

真正可怕的是「未富先老」,糟糕的就業和創業情況對國外青壯人口沒有吸引力;政府財政和依靠捐贈的民間非營利機構,無力為年輕媽媽們解決「生娃貴」「生娃難」的問題。同時,老人的身體條件也達不到當代日本老人的水平。

發展水平和老齡化水平脫節得越多,情況就越糟糕。假如兩者同步,那麼現代化提供的一攬子工具足以解決老齡化挑戰。但假如現代化因為某些因素慢於老齡化,那麼現代化非但不能解決老齡化帶來的問題,其本身進程還會受老齡化制約而變得更慢,形成惡性循環。

而現在,生育詛咒的危機已經悄悄降臨在了中國東北,而東北恰恰是中國社會結構最像前蘇聯東歐國家的地區。