沒有熬不過去的凜冬,沒有等不來的春天。

初履加拿大正值人間四月天,阿爾伯達省仍寒氣透骨,然而春天畢竟擋不住。北薩斯喀徹溫河開凍之景像,野性雄渾。巨大浮冰裹挾翹向天空的斷木,轟然撞擊下遊河道,在頑抗冰層前疊成小丘,直至把堅冰壓碎,春潮再鼓盪前行。北美紅頂鷲展開巨翼,在厚雲下盤旋,俯睨動物浮屍,如同歷史殘骸的掩埋者。春汛以強大摩擦力改變河岸地貌,每年周而復始,河道不斷遷移……

滄桑之河也有記憶,如同每個人都有自己的記憶,而國家記憶正由無數個人記憶編織而成。我童年記憶中美國是頭號敵人,"打敗美帝野心狼"從小唱的歌,紅領巾時學校組織的遊行示威,都針對美帝。我操練過紅纓槍,戳向戴星條高帽的草人,帶著莫名仇恨。直至青春叛逆期,始生出幾許懷疑,只不過那時內心隱然反叛的是更大的東西。

上一代不像我的記憶如同白紙。父母是抗戰流亡學生,身歷湘桂大撤退,年僅十八的母親帶領一群學童,從柳州爬山涉水往貴州逃難,一路顛沛於荒野叢林,靠盟軍飛機撒的傳單指路,美機掃射投彈封鎖道路,阻止日寇追殺。母親是僑鄉台山人,多有親屬在美國,其中一位就是盟軍飛虎隊昆明機場的地勤人員。然而父輩記憶已被深埋,被歲月擠壓成黑黝黝的煤層。

那些烽火故事於我只是不可觸及的倒影,惟獨記得我家有一把水果刀,刀柄鐫著USA徽記。文革破四舊,家人捨不得丟棄,便用粗砂紙把那個徽記磨掉,一如抹去不潔往事。後來始知,這並非水果刀,而是軍用品。此為遙遠敵國僅存的物事。

及至我遠赴天涯當知青,越南抗美戰爭正硝煙瀰漫,海南島處於戰備狀態,就好比北大荒知青時刻警惕強鄰熊跡。然而我已覺出,自珍寶島衝突後,對蘇修敵意越來越熾盛。與知根知底者失和結怨,恨意會比假想的妖魔來得更深。

(五十年代迄今仇恨教育仍在延續)

史卷總有某個篇章值得刻木記年。雖則整個七十年代都驚濤跌宕,沒有片刻稍息,但1971無論對個人命運與國運都留下深深刻痕。這年我十九歲。林彪夜奔,葬身大漠,生產建設兵團嚴苛氣氛為之一松,即便再拉滿鬥爭弓弦,人心卻繃不緊了。至於美國桌球隊 訪問中國大陸,我未琢磨出內中意義,只朦朧覺得有什麼在醞釀,恰似熱帶颱風登陸之前凝固的大氣。

川河開凍,第一塊浮冰撞擊不動如山的冰層,細細裂縫便劃出季節分割線。次年二月尼克森 訪問中國大陸;四月中國桌球回訪美國,第一站底特律,租用NBA活塞隊的體育館,竟然全場爆滿,電視直播全美幾千萬人收看。到了紐約,主辦方未料及如此盛況,只定在郊區長島場館。結果近萬觀眾冒雨排長隊,如同爭睹外星人E.T降臨。

此種心情我亦體驗到了。1973年初夏我從海南回家探親,適逢美國游泳跳水隊訪問廣州。越秀山露天泳場被一萬二千觀眾擠爆,其中就有從來沒看過這個項目的我。彼時中國絕少體育賽事,荒蕪看台臨時修葺一新。我坐在邊角位置用望遠鏡觀看,被植入如許年"世界人民公敵"的固定印像,美國人對我如同穿越而來外星生物。記得那晚越秀山被久違的射燈映照得鬱鬱蒼蒼。廣州因缺電而多年黯淡無光,這晚半座城市都望見天際那團光葷,宛如冷灰中劈啪重燃的炭火。還記得中途驟雨滂沱,全場無人離席。

浩大的反帝宣傳仍震耳欲聾,但人心已悄然改變,雲層罅隙投下幾縷星光,喚醒著塵封的集體記憶。1975年文革已近尾聲,只是沒想到僅一年就在天崩地裂的隕石雨和大地震後嘎然而止。沒有熬不過去的長夜,沒有等不來的黎明。我的命運與國運一同改變。

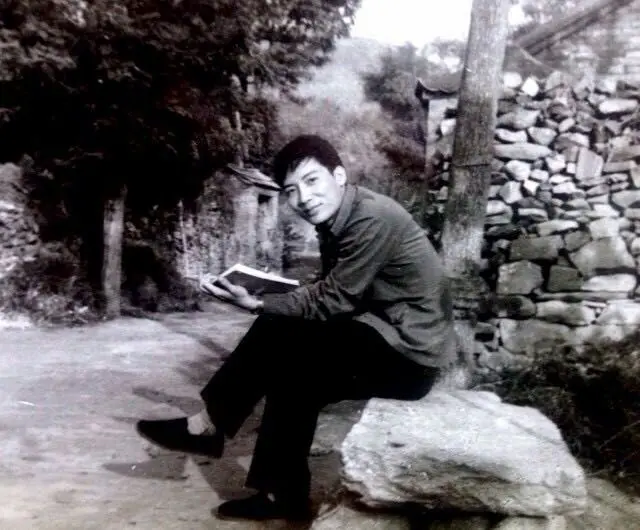

(文革最後一年在櫻桃溝尋訪曹雪芹故居)

我成了後文革新銳作家,然而我這輩讀過的美國文學,不外馬克吐溫丶傑克倫敦丶惠特曼丶斯坦貝克丶海明威等;美國電影看的更少,連我父輩看過的《魂斷藍橋》丶《卡薩布蘭卡》丶《鴛夢重溫》等黑白片,都淪為嚴格限制的"內部電影"。未幾"美國電影周"來了,《克萊默夫婦》丶《金色池塘》丶《礦工的女兒》丶《轉折點》丶《星球大戰》,這些電影對人性與心靈的刻畫,令我心弦振盪。其後中國大量翻譯出版美國文學作品,我終於在文革後期內部出版的"白皮書"《在路上》丶《麥田守望者》丶《愛情故事》之外,汲取了更多美國當代文學新知。

摔碎的銅鏡重圓,所見映像都是對方美好一面,儘管並非全屬真實。總之,幾乎整個八十年代都是中美蜜月期。美國輿論對中國改革開放不吝讚譽,鄧小平三次登上《時代》周刊封面。中國傳媒對美國幾無負面報導,對蘇聯則完全相反。中美共同抵制1980莫斯科奧運會;兩國聯手支持阿富汗游擊隊抵抗蘇聯入侵,中國騾隊絡繹不絕穿越險峻崇山,支援抵抗者……歷史的戲劇性超越了任何假說和想像。

1984年洛杉磯奧運會令我印像至深。一是開幕式上中國代表團受到除東道主外最熱烈的歡呼;二是中國代表團擯棄整齊劃一操正步入場,隊形與肢體語言輕鬆活潑丶自由開放。他們不再是嚴肅緊張的集體符號,而是鮮活的個體,卻代表著恢復自信的國族。

我認識首位美國人,正是中國桌球隊訪美時的美方翻譯林培瑞先生。他出身中美友好世家,父親在冷戰時就對華親睦。七十年代末年林培瑞已是大學教授,他關注中國新時期文學,來華探訪了許多作家。我的《在小河那邊》由他編輯翻譯收錄進文革後第一本中國當代小說集《玫瑰與刺》(Roses and Thorns)。內里諸篇作品並非具備很多文學價值,只是蘊含中國解凍時期的新信息,尤其對美國讀者而言。及至八十年代末,出於眾所周知的原因,林培瑞被禁足進入他視為第二祖國的地方。他的跌宕際遇,恰是裂紋般的歷史分割線。

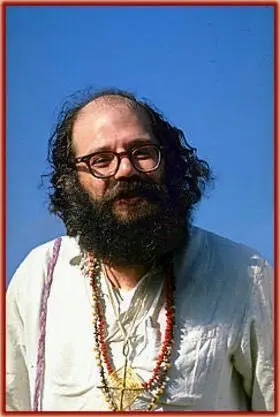

(美國詩人艾倫•金斯堡)

我認識第一個美國作家,是1984年在廣州接待美國詩人艾倫•金斯堡。金斯堡久負盛名,我卻從未讀過他的作品,只知道他屬"垮掉的一代",是反越戰丶反體制的先驅。我對艾倫•金斯堡的敬意,其實來自"垮掉的一代"代表作《在路上》(凱魯亞克)和《麥田守望者》(J.D.塞林格)。這兩部小說對囿於暗室的文學青年,如偶爾闖入的灰蛾,突兀怪異,醜陋得美麗。這些令人疼痛的時代尖刺,戳破了主流社會的虛偽。中國在各個年代都曾有暗夜孤燈,在冷風中守護良知,點亮靈魂。然而文學的擎燈者是誰?我覺得慚愧。

及至我移居美國,才讀了艾倫•金斯堡的《嚎叫》。它顛覆我的審美,刺激我的感官,此時我才讀懂艾倫•金斯堡,也明白《嚎叫》緣何在美國一度被禁。這使得他的詩歌成為經典,他的名字成為像征。

在艾倫•金斯堡之後,美國再沒有產生過大規模社會運動。以某種思潮去鼓動民眾的時代一去不復返。正如法國在薩特之後,人們不再簇擁一面旗幟,不再膺從某個主義。以宏大話語和高遠夢境魅化集體意識,去為絕對真理加冕,思想霸權就會君臨一切,美夢便化為夢魘。

艾倫•金斯堡給美國夢抹上斑駁塗鴉,然後走進碑刻,成為過去。我也曾做過近似的事,當年寫傷痕文學,從光束編織的神聖面紗抽出一根線頭,看著它隨風飄逝。沒有人不成為過去,沒有一個年代不成為歷史。艾倫•金斯堡1997年因肝癌去世。2010年關於他的傳記電影《嚎叫》上映,那是枯枝墜落長河濺起的最後漣漪,這個加速演進的社會對他冷落已久。我沒有看這部電影,覺得讀他的詩歌就夠了。

我來美後與不少華語作家有來往,卻未結識任何美國作家,艾倫•金斯堡便成為記憶繩結,如同《嚎叫》的首句"我看見這一代精英毀於瘋狂"。他和我的八十年代連結,形同中美兩國人民親近的紐帶,那是一段值得懷念的歲月。

不知不覺,那個年代已成過去。歷史敘事被重構,一輩人的集體愛憎被重寫,如同勁風放牧流雲,迅速瀰漫天空。當下中美關係之濃重陰影,箇中複雜糾葛正交織成下一個繩結。當把對方描繪為妖魔,連人家的價值體系都是五毒散。那麼它終會如你所願成為敵人。其間有幾多源於現實,又有幾多來自國家意志加諸對方的想像,殊難言說。只想起雨果這句:"哪裡有陰影,那裡就有光"。以我所見,再堅厚的冰層,消融只是覆掌之間。父輩的記憶也曾被徹底改寫,一旦開凍,直似北薩斯喀徹溫河浮冰俱下,已被淘空根系的枯樹嘎然倒下,歷史新岸又在如煙蔥綠中延綿展開。

沒有熬不過去的凜冬,沒有等不來的春天。