19世紀,「遺傳」首次被作為一個科學問題提了出來,達爾文(Charles Darwin)們想要知道:一代人傳給下一代的到底是什麼。20世紀初,基因第一次進入研究人員的視野,現有的生命如何與他們的祖先產生聯繫?基因給了他們答案。

這種遺傳學的理論顯然與讓-巴蒂斯特·拉馬克(Jean-Baptiste Lamarck)的觀點相衝突。在達爾文之前,拉馬克一直是研究生物進化和遺傳的權威,他提出的理論認為獲得性特徵(acquired characteristics)是可以傳遞給下一代的。

即使20世紀的科學發展讓這位權威的觀點持續失寵,一些科學家仍然努力著,為多樣的遺傳形式爭取存在的機會。「如果我們簡單地將遺傳重新定義為基因遺傳,那麼我們將永遠不會去尋找其他的遺傳方式。」

曙光仍在

20世紀末,獲得性遺傳盼來了幾絲希望的曙光。

1984年,瑞典營養學家拉斯·奧雷·拜格倫(Lars Olov Bygren)發起了一項關於奧佛卡利克斯(?verkalix)人的研究。奧夫卡利克斯是瑞典的一個偏遠地區,幾個世紀以來,那裡的人們在卡利克斯河(Kalix River)沿岸艱難地維持著生活:每隔幾年,他們就會遭受毀滅性的作物欠收,長達六個月的冬季他們幾乎沒有食物;其他風調雨順的年份里,好天氣則給他們帶來大豐收。

這樣劇烈的變化對當地人產生怎樣的長期影響呢?拜格倫挑選了94名男性作為研究對象,他繪製了他們的家譜,發現這些人的健康狀況和他們祖父經歷的關聯:祖父在童年時代經歷過饑荒的人要比那些祖父生活在豐收季的人活得長。

圖片來源:overkalix.se

拜格倫還發現,這種經歷在女性間也有代代相傳的影響:如果一位女性的祖母出生在一場饑荒中或恰好在饑荒後,她死於心臟病的風險就會增大。眾所周知,女性孕期的健康狀況可能會影響胎兒,但這一發現說明,這種影響可能會進一步延伸,影響到孫輩甚至更遠的後代。

關於這一點,動物實驗也產生了相似的結果。21世紀初,華盛頓州立大學(Washington State University)的生物學家麥可·斯金納(Michael Skinner)團隊在研究能夠殺滅真菌的化學物質時,偶然發現了一種名為「乙烯菌核利」( vinclozolin)的物質,將它注射給懷孕的小鼠,它們的子代甚至再下一代都會出現精子畸形以及其他類型的性異常。

受斯金納研究的啟發,更多的人開始尋找其他可遺傳的性狀改變。埃默里大學(Emory University)的博士後研究員布萊恩·迪亞斯(Brian Dias)甚至對小鼠能否將記憶代代相傳產生了興趣。他開始每天都把年輕的雄性小鼠關在一個「小房間」內,定期往裡面噴灑帶有杏仁味的苯乙酮(acetophenone)。研究人員讓小鼠聞上10秒鐘,同時用輕微的電流刺激它們的腳。

這種每天5次為期3天的訓練,足以讓小鼠把這種杏仁味和電擊聯繫起來,受過訓的小鼠在聞到苯乙酮時,往往會條件反射似地杵在原地。迪亞斯還發現,苯乙酮的氣味讓小鼠更容易受到巨大聲響的驚擾。訓練結束10天後,埃默里大學動物資源部的研究人員從受過訓練的小鼠身上收集精子,注射到同類的卵細胞中,然後將其植入雌鼠體內。

圖片來源:vecteezy.com

由這些受精卵發育成的幼崽長大之後,迪亞斯也在它們身上做了行為學測試。和父輩一樣,新一代的小鼠對苯乙酮很敏感,即使沒有接受過聯想訓練,在聞過苯乙酮後它們也更容易被巨大聲響嚇到。研究還發現,這些小鼠的後代,也就是受訓雄性小鼠的孫代,也對苯乙酮很敏感。

為了找到這種遺傳關聯的實質生理證據,迪亞斯檢查了這些小鼠的神經系統。過去的研究表明,當受訓小鼠害怕苯乙酮的時候,大腦前部特定腦區的活躍度會變大,而受訓小鼠的後代大腦內也觀察到了同樣的變化。受到驚嚇的父輩與它們後代唯一的聯繫就是它們的精子。這些生殖細胞向後代傳遞的不僅僅是基因,同樣也有通過經驗獲得的信息。其中緣由仍是未解之謎。

正邪兼具的表觀基因體

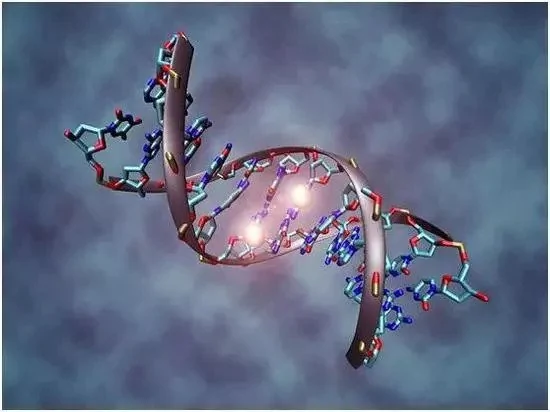

為了解釋這種古怪的遺傳現象,一些科學家將目光投向了表觀基因體(epigenome)。表觀基因體是包繞在我們的基因之上、修飾並控制它們表達的一組分子。我們的細胞不斷激活獨特的基因體合,來協助形成肌肉、皮膚或身體的其他部分;在細胞多次的分裂過程中,這些模式可以持續很長一段時間,這也是為什麼心臟會由小發育到大,而不是轉變成腎臟。

圖片來源:Ahmed Yosri

而在胚胎發育的過程中,表觀基因體不只嚴格執行基因表達的開啟和終止,它對外界環境的變化也相當敏感。

它每天都會驅動身體內的生物循環:白天激活某些基因,夜間再終止它們的表達。它也可以改變基因的運作方式,以應對不可預測的信號:受到感染時,免疫細胞會重新整合自己的 DNA表達,進入對抗病原體的戰鬥模式,讓某些基因開始製造蛋白質,同時沉默不必要的基因;免疫細胞增殖時,這種對抗病原體狀態下的表觀基因體會作為一種細胞記憶傳給它們的子細胞。

我們大腦中儲存的記憶之所以持續存在,或許也與表觀基因體發生的改變有關。20世紀中葉,神經科學家發現新記憶形成時大腦神經元之間會構建起連接;最近,研究發現新記憶的形成會伴隨一些表觀遺傳上的改變。例如,神經元中的 DNA雙螺旋會被重新排列、新的甲基化模式會被確定。這些持久的變化讓儲存長期記憶的神經元繼續製造蛋白質,以保持神經元之間的連接強度。

甲基化的DNA分子:兩個白色球體代表甲基,它們與DNA序列的兩個胞嘧啶核苷酸分子結合。

然而,表觀基因體的可塑性並不只會帶來好處。一些研究表明,壓力和其他負面影響同樣可以改變我們細胞內的表觀遺傳模式,帶來長期損害。

麥吉爾大學(McGill University)的麥可·米內(Michael Meaney)實驗室為這一論點提供了最有力的證據。20世紀90年代,米內團隊開始研究大鼠的應激機制。把大鼠放進一個狹小的塑料盒中,大鼠就會焦慮,並釋放激素使得脈搏跳動加快。並且,幼年時較少受到母鼠舔舐的大鼠會產生更多應激激素。

遺傳學家摩西·斯齊夫(Moshe Szyf)也參與了研究,他們仔細檢查了小鼠的海馬體神經元(海馬體是已知的參與哺乳動物應激控制的大腦區域),觀察了神經元 DNA的甲基化過程。與受到較少舔舐的大鼠相比,被母鼠舔得更多的大鼠應激激素受體基因周圍的甲基化程度要低很多。

米內和斯齊夫認為,幼鼠被母鼠舔舐的體驗會改變海馬體中的神經元:它們的應激激素受體基因周圍的一些甲基化位點被阻斷,基因因此變得更活躍,也會產生更多受體蛋白。被充分舔舐的幼鼠中,這些神經元對壓力更敏感,能更有效地控制它,更不易感到焦慮。

圖片來源:Paul Kenyon

考慮到人類和嚙齒類同屬哺乳動物,人類兒童也可能在成長過程中經歷長期的焦慮波動。在一項頗具爭議性的小型研究中,米內和他的同事檢測了人類屍體的腦組織。他們選了12名自然死亡、12名自殺還有12名因兒時受虐而自殺的人。

他們發現,跟之前實驗中較少得到母親舔舐的幼鼠一樣,兒時受虐之人的大腦內,應激激素受體基因甲基化程度更高,神經元擁有的應激激素受體的數量也更少。由此可以看出,虐待改變了孩子的表觀遺傳特性,影響了TA成年後的情緒控制能力,這種負面效應如滾雪球般,最終引發自殺傾向。

仍待考驗

遺傳學家史蒂夫·霍尓瓦(Steve Horvath)在2011年提出了一種想法:我們的表觀基因體以穩定的速度在變化。他和同事收集了68人的唾液,分離出了從口腔脫落下來的細胞。他們發現,同齡人的 DNA中有2個位點的甲基化模式是相同的。觀察其他種類的細胞時,他們又發現,隨著年齡的增長,甲基化的變化更趨穩定。到2012年,霍尓瓦已經能觀察9種不同細胞 DNA中16個位點的甲基化了,這些模式能以96%的準確率來預測人的年齡。

然而「表觀遺傳時鐘」(epigenetic clock)的重要性仍是個未知數:消極經歷如何引發表觀遺傳變化尚無定論;研究的規模往往很小,實驗結果的可重複性也很差;甚至有可能,科學家被表觀遺傳變異的方式誤導了,這讓他們在什麼都沒發生的地方看到了所謂的變化。或許,「表觀遺傳時鐘」並不是因細胞改變其表觀遺傳標記產生的;又或許,隨著年齡的增長,某些類型的細胞會變得越來越普遍,而與年輕時更常見的細胞相比,這些細胞的表觀遺傳標記不盡相同。

然而,通過破解表觀遺傳編碼,研究人員可能會發現先天與後天的聯繫。如果這段編碼能被重寫,我們就可以通過改變基因運作的方式來治療疾病。在我們的生活中,表觀遺傳學所起的作用仍然存在爭議;但在後代中開闢出一條遺傳通道,它的可能作用仍然是非常巨大的。

許多關於人類和小鼠的研究規模都太小了,代與代之間的表觀遺傳相似性也可能是統計學上的錯誤。從分子水平上,很難看出父母的經歷是如何準確地標記後代基因的,細胞中 DNA的甲基化模式的確會改變,但尚不清楚這些變化是否可以遺傳。

在受精過程中,精子的表觀基因體會受到相應蛋白質的攻擊。隨著胚胎的成長,胚胎細胞清除了 DNA上餘留的大部分甲基化修飾,並形成新的表觀基因體。這使胚胎中的細胞呈現新的面貌。胚胎發育到大約三周時,一小部分細胞就會接收到一組信號,告知它們是被永生選中的細胞,會以卵子或精子的形式存在。這些細胞的表觀基因體會再次改變,DNA中大部分甲基化修飾會被再次清除。

許多科學家懷疑:每次清除和重置後,被遺傳的表觀遺傳標記真的能在存活下來嗎?如果將遺傳看作一種記憶,甲基化修飾在每一代中都會遭遇最無情最徹底的遺忘。

隨著對表觀遺傳的關注日益增多,初期的假設被逐一推翻。例如,2015年英國維康研究所(Wellcome Institute)的生物學家阿齊姆·蘇拉尼(Azim Surani)領導了人類胚胎細胞表觀遺傳學的首批研究之一。他們發現原生殖細胞(primordial germ cells)雖然在轉化為卵子或精子過程中會清除掉大部分原有甲基化修飾,但仍有百分之幾的甲基化頑固地駐留在 DNA上。頑固甲基化位點附近的一些基因與多種疾病有關,比如肥胖、多發性硬化症甚至精神分裂症。他們認為,這些基因是跨代表觀遺傳的潛在候選基因。

科學家們也開始將注意力轉向其他能控制基因的分子,比如 RNA分子。馬里蘭大學(University of Maryland)的生物學家安東尼·喬斯(Antony Jose)追蹤了秀麗隱杆線蟲(caenorhabditis elegans)體內產生的 RNA分子,發現其大腦中產生的 RNA分子最終會進入精子,並在那裡沉默一個基因。其他研究則發現,線蟲體內的 RNA分子可以沉默之後幾代線蟲體內的相同基因。通過刺激幼蟲複製自己,這樣的 RNA分子得以世代維持。

大量實驗也已證明,人類細胞間也可以定期相互傳遞 RNA分子。通常情況下,它們通過小囊泡進行傳遞。2014年,義大利生物學家克里斯蒂娜·科塞斯蒂(Cristina Cossetti)觀察到,雄性小鼠身上癌細胞發出的小囊泡能將 RNA傳遞到精細胞中。雖然這些研究都不能證明 RNA能夠維持表觀遺傳,但確實讓這個想法變得有趣起來。

即使體細胞與原始生殖細胞甚至後代有一定的聯繫,也不足以支撐拉馬克的理論。19世紀拉馬克的理論之所以如此吸引人,是因為他認為後天獲得的特徵具有適應性,能使物種適應它們的環境。在拉馬克的世界裡,長頸鹿為了吃到更高處的食物伸長脖子,從而長出了更長的脖子。

在那些篤信獲得性遺傳的人們眼裡,「遺傳,只不過是過去所有環境影響的總和。」