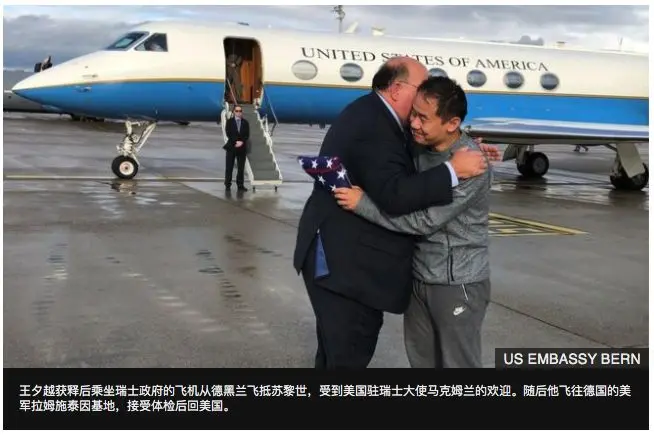

王夕越,這三年來我最牽掛的陌生人。被判莫須有的十年間諜罪,在伊朗三年監禁後,在2019年的12月7日終於被釋放了(具體新聞見這裡)。這是2019年我聽到的最好的消息,喜大普奔地炸出了這個深度潛水的公號。

夕越被釋放後不到一個月,Trump主導的美軍刺殺伊朗高級將領Suleimani的新聞震驚世界,美伊局勢一觸即發。倘若夕越此時仍然在伊朗大牢,他的美國公民身份不知會遭受怎樣的虐待,甚至可能是生死未卜。能趕在Suleimani事件之前被釋放,著實撿回了一條命。

我來回憶一下半年前他在獄中時和他的一次電話,這絕對是我此生打過的最長也最奇妙的電話。

我有個朋友叫張湛,網名"卡丹"可能更多人知道一些。他是個天才。天才的帽子不是我扣的,他十歲的時候考進了北京八中的專招神童的超常實驗班,十四歲高中畢業,十八歲北大畢業。這樣真心聰明有趣的天才我結交過幾個,童年的快車道最經常造成的問題是,他們十八歲大學畢業就會提早陷入大部分人直到三四十歲才會感到的中年危機。

張湛的"中年危機"便是決定從北大化學系大跨界轉去非常難學也非常難就業的伊朗學,在哈佛一讀讀了十年的伊朗學博士。2015年我們在哈佛結識,當時除了讀博士他還剛開始辦一個叫"天書"的播客(喜馬拉雅和各類播客平台都有),主要內容是找一些天才講他們研究的天書,講對普通人來說非常冷門的話題:秦漢祭祀、亞述、超弦論、開羅藏經房。

2015年3月14日的第三期播客,講史達林傳,嘉賓王夕越。

2015年9月3日播客,講海上絲綢之路,嘉賓王夕越。

2015年9月19日,講蘇聯的崩潰,嘉賓王夕越。

這幾期播客我都聽了很多遍,那段時間逢人就推薦這個播客,拉著人陪我重聽這幾期。依稀記得夕越還講過一期關於邊疆民族的,不久就被和諧了。王夕越講的那幾期,如聞其聲,如見其人,一個學術淵博,遊歷廣泛,又異常風趣熱情的人。他會俄語、烏茲別克語、滿語、普什圖語、印地語和烏爾都語。他去過無數危險神秘的國家。一個真正的Renaissance man.他講東歐,講蘇聯,那其實已經是他曾經的專業。卡丹在播客里承諾,要讓王夕越講完了東歐講他現在研究的伊朗:2015年,王夕越正在普林斯頓讀歷史系博士二年級,博士論文的題目是19世紀內亞國家政府的相似之處,其中的一個政府是伊朗愷加王朝。

15年底夕越和妻兒去了冰島玩,兒子兩歲,那是他們第一次一家三口去旅遊。那之後不久他就動身去了德黑蘭,到檔案館裡找十九世紀的愷加王朝資料。他需要的資料,也可以在土庫曼斯坦找,可是土庫曼斯坦沒給他簽證。也可以在阿富汗找,可是阿富汗比伊朗更危險。所以他去了伊朗:三國之間唯一的理性選擇。

我仍然每期都聽天書廣播,期待哪天能聽到王夕越講中亞。沒有等到那期播客,等到的是2016年夏天他在伊朗以間諜罪被捕的新聞。等到2017年夏天宣判,刑期十年。

那之後關於這個案子有很多公開新聞報導,中文英文都有。很明顯一個只能在檔案館裡調取十九世紀歷史檔案的歷史系博士生不可能是個間諜。他被抓的唯一原因是他的美國護照(十幾年前,因為母親的再婚,他跟著移民去了美國),伊朗人想為自己的下一輪的美伊談判增加幾個人質交換的籌碼。有幾天他被抓的消息在中文媒體上傳得很熱,底下的評論大多是,活該你丫移民美國。

普林斯頓是我本科的母校(王夕越在我畢業後才入校,所以我們並不認識),於是我經常在校友雜誌上看到案件的跟進報導。雜誌報導的主題大多是他的妻子曲樺在為他的釋放四處奔走,學校師生聚會搞prayer,各類民間組織機構聯名信敦促伊朗放人,然而案子沒有進展,美國政府的相關行動緩慢低效,而伊朗是一個巨大的黑箱。

今年四月,卡丹因為工作的關係去德黑蘭,在微信朋友圈裡發了張照片,照片上是他準備帶給王夕越的書。我點開照片一看,一大串牛逼的書里有一本我寫的《自由的老虎》,啞然失笑,以為卡丹是逗我玩。

五月中,卡丹問我,有個熱心讀者看了我的書特別想和我交流,他剛剛開始嘗試寫作,問我有沒有空打個電話。我問他,這個熱心讀者有什麼過人之處。卡丹說,熱心讀者在伊朗監獄。

於是五月底的一個夜晚,我接到了一個號碼顯示為加州的本地電話,電話那頭,一個男人的聲音,"你好,我是王夕越。"

"夕越你好,我其實是你的腦殘粉。你那幾期天書廣播,我聽了無數次。"

然後一個響亮的波斯語錄音打斷了這個電話,半分鐘之後,錄音結束,王夕越平靜地說,"這個定時錄音說的是,這是一個來自伊溫監獄的電話,請謹防詐騙。"

這個電話最後打了快兩個小時,是我此生打的最長的一個電話。在兩個小時之中,同一個"謹防詐騙"的錄音又打斷了我們幾十次,它們那麼的響那麼的單調,一種黑色幽默的恐怖,就像卡夫卡的那個城堡。它很真實具體,卻又是只有在最瘋狂的電影裡才有的情節。

接到這個電話之前我很猶豫該如何安慰他,安慰別人絕非我的強項,我也不知道施捨憐憫對於牢獄之災的他是否太廉價。結果,這個電話幾乎完全沒有寒暄,馬上就開始討論寫作。

他講到他為什麼想認真學學創意寫作:一是為了抵抗無聊的監禁生活,二是因為他的經歷獨一無二,想把這裡的見聞保存下來。因為讀文科博士,他對學術寫作很熟悉了,但是覺得用學術寫作的方法寫非虛構,讀起來枯燥無味。

說話間他提到我從前寫的幾篇文章,我說,"看來一個多月前寄給你的那批書已經過審拿到了?真快啊。"

他說,"哪裡有。審查不知道要審到猴年馬月呢。每一本書寄給囚犯都需要審查員讀一遍裡面的內容。英文書反倒審起來快點,因為懂英文的人還不少,如果是本中文書,要等到一個懂中文的審查員,至少一年半載。讓卡丹寄這些中文書來,不過是存個念想,並沒有指望能讀到這些書。"

他又解釋,"普林斯頓給我成立了一個讀書小組,每天都有學生志願者輪流給我監獄打電話,什麼都不聊,就是讀書。你的《自由的老虎》,我就是這麼讀完的。"

原來不是閱讀,而是"朗讀",來自千里之外的志願者的人肉版audio book。我想像著《自由的老虎》裡的那些章節,每個段落都被那個呆板的"謹防詐騙"的錄音打斷無數次。

"之前也有美國公民被伊朗莫名其妙地關起來,放回去之後有些人也會寫本書出版,可是他們寫作的時候已經是在牢外好幾個月了,記憶不准,也沒有設身處地的感情。我現在的打算是,寫完一篇初稿就打電話給志願者,讓他們錄下來,這樣成書的文字全部都是此時此地的真情實感。"

呵,不但是人肉版audio book,原來還有人肉版錄音筆!

我們聊到我為什麼開始寫,怎麼學習寫作。其間他提到Peter Hessler云云,我才意識到,其實我並不是他打電話請教的第一個老師了,與夕越素昧平生的何偉也以這樣一種奇妙的方式指教過他。

電影裡拍那些黑幫老大,關在牢裡還能掌控牢外的一切,以前我看了都以為是拍電影,和夕越聊天之後才知道可能是真的——如果他是個黑幫老大,他應該也能在牢裡把件件事情搞得順順噹噹。本來就是腦殘粉的我,此刻已經成了十倍迷妹。

突然,夕越說,"要不我讀一篇習作給你聽吧,你提提建議。"

1第一篇習作

是關於一個獄友的人物小傳。講一個六十多歲的獄友,老當益壯,貪戀聲色,娶了好幾個年輕的妻子。每個犯人都有"探親監"的額度,允許和配偶在性愛房裡做愛。大部分獄友即使已婚,考慮到自己的處境以及監獄設施的慘澹,不會去用這個額度。而這位六十多的老哥兒則不同,每次額度必用,並且在每次探親監的前夜,都會大肆揮霍一番:問別人借錢買很多零食點心,並不是為了給老婆們吃,而是自己一夜全部吃完。吃完了便要九點鐘早早睡覺,為了明天的性愛而養精蓄銳,如果有人此時吵鬧他,必然大大的不開心。

2第二篇習作

講幾個月的某一天,看守突然通知王夕越,可以領箱子了。就是抓他的時候沒收的行李箱,終於要還給他了。他一聽,實在是太高興太激動了,他好多次夢見重新拿到了這個箱子,然後大搖大擺地走出監獄。他醒來時好多次回憶和想像著箱子裡放著的東西,因為重新見到這個箱子的那一天,也就重獲了自由。

看守帶著他走進一個長長的甬道,甬道的盡頭,另一個看守帶著他的箱子等著。他快步走向那個箱子,然後和看守們握手揮別。

看守們不理解地問,"你要去哪裡?"

他說,"我自由啦,你都把箱子還給了我。"

看守說,王夕越,你被判了幾年?

十年。

看守說,你現在服了幾年?

兩年半。

那你還有七年半嘛,你離自由還早呢。

他說,那你們幹嘛把箱子還給我?

箱子裡的東西已經審查完了,就還給你唄。你打開看看,東西齊不齊。

他此時已經又氣又惱,原來箱子並不意味著自由。

他曾多次想像過箱子裡的東西,他的衣服,他的紀念品,各種他眷戀的小東西……然後他打開了箱子,發現記憶那麼有欺騙性,他其實並沒有太多的私人物品在這個箱子裡,有的只是學術研究的工具書和參考資料,他因這個研究項目而坐牢,一看到這些書就厭惡至極。箱子裡只有一件紀念品:他和妻子和兒子唯一的一次共同旅行,在冰島拍的三人合照。他取出這張照片,讓看守把箱子裡剩下的東西都扔掉。

聽完這兩篇習作,我給他提了一些技術上的建議,比如可以試試插敘插議,而不是按照時間的順序平鋪直敘;比如擴寫一些感情和心理的描寫,而不是四平八穩地講完一件事。

然而,更多的時候,我在為他打氣。一個故事最重要的部分是故事本身,而不是敘述它時所用的技巧。我跟他說,大部分的記者和非虛構作者在用最高超嫻熟的技術講述一個平庸無聊的故事。沒有一個人,像你王夕越一樣,擁有這樣一個無比真實又異常驚險的故事,你可以改進寫作技術,讓故事更加易懂,更加動聽,可是即使你什麼都不做,只是平淡老實地把它講完,也已經勝過了世界上的大部分非虛構寫作。大玉不雕,說的就是這個意思。與其說是技術上的改進,你更需要的是自信,排除寫作的焦慮,把這個故事講完。

這是我唯一一次和夕越聊天,因為時間如此寶貴,我們沒有談論起我們自身的處境。我猜測。夕越仍然以為我是一個勤奮的寫作者,並不知道我已經一年多沒有認真寫過什麼東西。和他打電話之前沒幾個星期,我剛從Pokemon Go的產品經理的職位辭了職,在自己創業。短短几周,已經經歷了些創業路上的磕碰,自覺前途茫茫。

然後我接到了這個電話,在無數次的"謹防詐騙"的警報聲之間,一個陌生人讀給我聽:他終於拿到了自己的行李箱,以為自己就要得到自由,他太高興了,心跳到了嗓子尖,然後他發現上天只是開了個大玩笑。他讀給我聽這個故事的目的不是為了尋求安慰,而是關心如何把這個故事講得更好。在他最艱難的時候,他鼓起勇氣地給自己搞了個大project。在這個習作里,他講到自己如何失望難過,但在他讀給我聽,向我提問的時候,他的語氣里已經沒有了那種沮喪情緒,只有一種專注的求知慾:他迫切想知道,如何能執行好自己的這個project。

我想,如果我橫遭誣陷,好好讀著博士,突然被判十年,變成強權的人質和籌碼。我會怎麼辦。

我大概會自殺吧。稍有點光亮我就睡不著,我受不了骯髒齷齪的環境,我聽不得子虛烏有的指責,我不能沒有手機電腦,我不能見不到我珍愛的家人朋友。

但是如果我沒有死,或者被監視著想死也死不了,那我會做什麼。

大概會和夕越一樣,開始寫東西,即使不懂怎麼寫,也會寫下去。因為寫作並不一定是一種職業或者才能,也可能是一種生存方式,治癒方式。你遭受巨大的不公,老天爺在耍你,逼你生氣,逼你發瘋,在你面前把希望撕碎。把它寫下來,讀給別人聽,多讀幾遍,直到你朗讀的時候,你已經超越於這個切身的經歷之上,能夠平靜地把它讀完。即使有幾百次被監獄的錄音打斷,你還能樂呵呵問別人:你覺得我怎麼能把這個故事寫得更好?

夕越,2020快樂,期待很快讀到這本書。