【編者按:將原正文結尾的評論放在前面,以此紀念那些因講真話而被「廢掉了」的學生】

摘錄文末的一個評論:

補充一點。2月7日網上流傳了一個為李文亮恢復名譽的聯署,發起者將聯署的信息公布在了matters上,完整的文件google可以查到,上次我看時有2500+人簽署,然而,這一切信息也被網信部門收集到,共八百餘人能夠被精確追蹤,並且這些人都會被警察找。別問我是怎麼知道的,因為我就是八百多人中的一個,那天四個警察進了我家,對我進行教育和口頭警告。他們去我以前的高中調查我(我是一名大學生,寒假一直在家這邊),後續又給我爸打了一次電話。我還希望說明的是,端的這篇文章和很多報導一樣,都給人構建了一種想像,以為懲罰從輕到重就是封號,請喝茶,禁止出境,拘禁什麼的。但其實在基層處理中好像又不太一樣。那裡製造的恐懼是全方位的,比如說人們會擔心自己的檔案留下處分記錄,從而毀掉自己的前途,再比如他們去我的高中調查我,比如會莫名其妙地給我爸打電話。條件好、有知識的人可能和底層的人的想像又不一樣,後者可能會記住一些道聽途說的恐怖事件(比如這邊流傳說有一個參與八九的學生被打了藥,精神失常了),政治能夠施加給他們的影響就是,像踩死一隻螞蟻一樣踩死他們,無論一個人有多大的才能,參與了政治,前途就毀了。這是一種徹底的恐懼,於是這些弱小的普通人就會徹底噤聲。總之我認為本文所描述的並不是言論審查唯一的運作模式。能夠被揭露的黑暗固然是黑暗的,然而那些不為人們所知的黑暗呢?比如我在聯署的名單里看到很多公務員、教師、國企員工、學生等利益非常容易受損的人的身影,他們會有怎樣的遭遇呢?我在聯署里只是隨手寫了個不能不明白之類的,而警察在給我爸打電話時說,有另一個學生寫了長篇大論,然後這位警察說「他廢了」。這些人遭遇的恐懼和迫害是更加深重的,然而他們卻沒有機會發出自己的聲音。

正文:

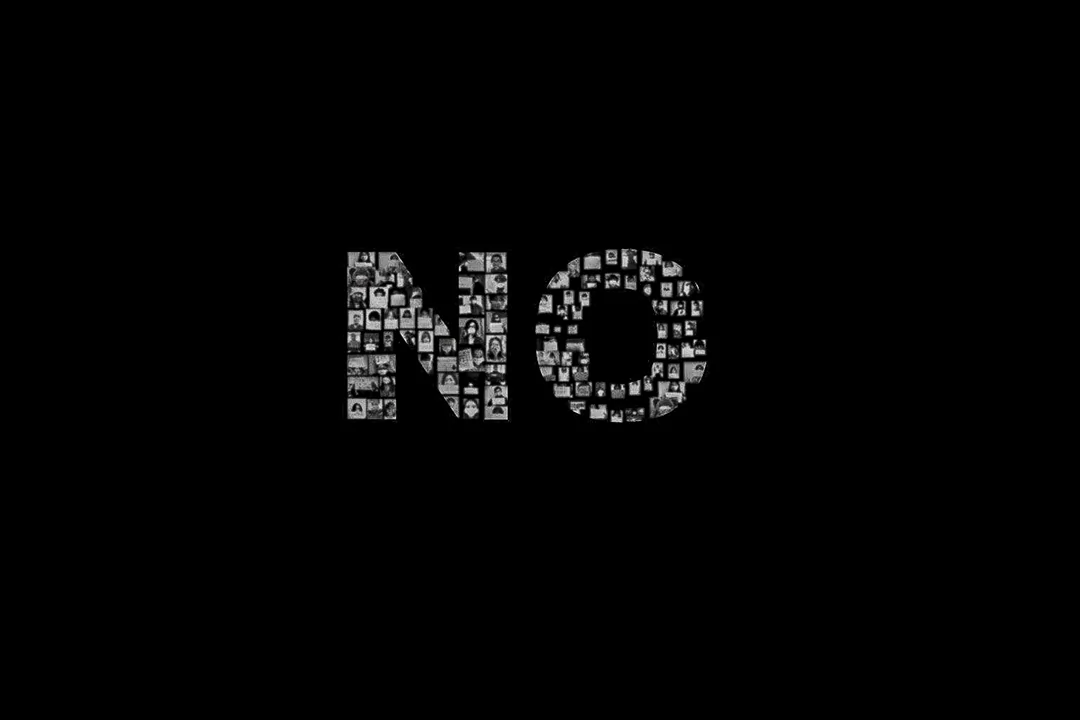

「我要言論自由」抗議運動中的部分照片。圖:受訪者提供

2月6日晚上11點,阿果和朋友在線上玩狼人殺,「預言家」發言時,突然說了一句:「為武漢受難的同胞默哀8秒鐘。」直到退出遊戲,阿果才知道——被訓誡的「吹哨人」李文亮醫生剛剛不治去世了。

阿果23歲,最好的朋友都是在網上認識的,他們以一個搖滾樂隊樂迷微信群為陣地。這個群有著鮮明的「反叛」色彩,平日除了聊音樂,也討論公共事務,女權運動、計劃生育政策、香港反修例運動,聊到炸群,又會在半小時內快速重組。

當晚,朋友們正在群里對李文亮的死亡表達悲傷和憤怒,李文亮的死訊卻突然變得撲朔迷離起來。《中國新聞周刊》當晚11點56分發出即時新聞,指李文亮仍在搶救中,而一個小時之前,《人民日報》等官方媒體已經在微博確認了李文亮的死亡。一時之間,數以萬千的中國網民都在求證:李文亮究竟已經去世、還是正在搶救?

「人已經死了,為了平民憤,又送進ICU。」一向激進的貓子在群里說。彼時,群里的活躍分子們已確認「要製造點浪花,不能就這麼算了」。有人提議在口罩上寫字,李文亮被迫在訓誡書上寫下了「能」和「明白」,他們要在口罩上寫「不能,不明白」來悼念他。

阿果記得,只有一個人提出反對,他說:李文亮是否已經去世還不清楚,就算他死了,也不應該做這樣的行動,有消費死者的嫌疑。貓子記得,那個人還說,為了平息民憤而對李文亮進行「表演式」搶救是很不人道,但若不是他們這麼憤怒,政府也不會這麼做。

「李醫生的死,根本的原因是這個國家出了問題。」多默回應道。相比多默,群里其他人對反對者的回應就沒那麼客氣了,後者被罵急了,連續刷了五、六條消息:有本事你們上街啊?你們敢上街嗎?我明天上街,有沒有人敢和我一起去?

如今回看,群里的一些成員認為,可能是密集出現的「上街」引起了網警關注,才有了後來的集體「喝茶」。儘管發言者已被群主踢出,但他惱羞之下提出的問題——「你們敢上街嗎」則變成了一個不時浮現、難以面對的困境——對它的理解,成為行動者之間最重要的分歧。

2020年2月7日,武漢醫院後湖分院外,一名男子在鮮花面前鞠躬,紀念已故的眼科醫生李文亮。攝:STR/AFP via Getty Images

母親和他共同舉起「言論自由」,由父親拍照

23歲的貓子是從樂迷微信群得知李文亮死訊的,儘管他家就在武漢漢口,距離李文亮所在的武漢中心醫院只有幾公里遠。

「中心醫院離我家很近,是我從小到大一直會經過的地方,他就在那裡去世了。這樣的事發生在你身邊時,你唯一的判斷是,感覺很不舒服,應該做點什麼。」

武漢封城之後,貓子一直待在家裡,看書、打遊戲、跟女朋友打電話、煲湯,也看到大量的病人求助信息。儘管身處疫情的起始點,但這座城市究竟有多少病人,他並不比外界知道得更多。

母親有很多朋友都確診了,她會在飯桌上分享一些新聞上沒有的消息,幾乎都是壞消息。他有一個阿姨出現了症狀,遲遲未能確診,絕望之中向他母親傾訴:「就這樣讓我去死吧。」貓子聽到語音,難受了很久。

家裡找不到紙筆,貓子臨時用一支毛筆,在餐巾紙上寫下口號,舉在手上,請母親給他拍照。最後的照片,是母親和他各自戴著口罩,共同舉起「言論自由」,由父親拍攝而成。

母親的加入讓貓子有些意外:「如果是一個政治異見者被官方抓捕,我媽可能不會覺得有什麼,但李文亮沒有提出任何政治主張,他只是一個醫生,因為一種樸素的道德感而說了兩句真話,但連這種道德感都沒有容身之處了,所以她決定加入我。」

與此同時,從「狼人殺」遊戲中下線的阿果陷入了疫情以來的第三次崩潰。

他住在湖北孝感一個小鎮,湖北封省後,阿果大部分時間都躲在遊戲世界裡,偶爾往現實世界望一眼。除夕夜,阿果一直在轉發微博上的求助信息,「特別灰暗,到處是人間慘劇。」他說,當晚看到新浪微博還在刪求助帖,怒火中燒,發了一條朋友圈詛咒刪帖員;還發了一條朋友圈,建議最高領導人在春節晚會上給大家磕頭謝罪。激烈的言論引來一位公務員朋友的驚詫,阿果後來刪掉朋友圈,他說,一方面是有風險,另一方面也覺得似乎不能完全怪那一個人。

另一次情緒爆發是1月31日晚上,《人民日報》轉發報導,稱雙黃連口服液可以抑制新型冠狀病毒,小鎮裡很多人連夜去藥店排隊購買,阿果難受無比:「(他們)現在還在想利益。」(點擊閱讀《「中醫抗疫傳說」是如何打造的?》)

大二時,作為「一個普普通通大學的化學系學生」,阿果對前途感到迷茫,開始看西方哲學,思考一些大問題——宇宙的起點、自由意志、絕對精神、人的存在。康德一度很鼓舞他,人是自由的,世界是有目的。

對哲學問題的思考,也讓他在公共議題上具備反思能力。北京電影學院阿廖沙舉報班主任之父性侵事件時,他也很氣憤地在微博上聲援。而中學時期,阿果還是一個會在釣魚島問題上發「雖遠必誅」的人。

夜裡一點多,阿果刪了遊戲,一邊抽菸,一邊聽難受的音樂,找到一張白紙,寫下「不自由,毋寧死」,舉在手上自拍,但是效果不好。鬱結之中,他又在朋友圈寫了一段話:「血債血償,天災不等於人禍。」他打算第二天把這句寫在紙上,拍照。

2020年2月8日,台北的民眾悼念李文亮醫生。攝:陳焯煇/端傳媒

此前不久,四川宜賓的多默告訴母親李文亮去世的消息,母親沒什麼反應,儘管在意料之中,多默還是有些失望。

多默1月底就知道了李文亮的事。「他是法律上沒罪,但是在政治上卻被宣告有罪的人。」除夕夜,壓抑之中,多默寫了一段話:「我想,也許我們並不需要救贖與希望,多年來臣服於紅色的旗幟與信仰,我的過去與未來,似乎早已經註定。」

中學時,多默在學校門口看見幾十個人追著一個人打,警察過了很久才過來,也只是站在一旁勸阻。這種恃強凌弱的暴力,在縣城是家常便飯。另一種暴力更隱秘,家族裡有一些親戚在政府中工作,多默從小就看到許多腐敗和尋租,甚至是間接的獲益者。

「這個國家並不是表面上看上去的那麼好。」他在中學時期就意識到這一點。那時他開始聽崔健、羅大佑、李志的音樂,順著他們的歌曲關注歷史和政治事件。反右、文革、六四、雨傘、太陽花、反修例……他說這些都是作為一個公民必須要銘記的,多默還相信一句話——「政府始終是為公民所服務的。」

在疫情進入普通民眾視野前,多默就覺察到了不對勁。他是醫學專業的大二學生,從新聞上看到一個會引起呼吸道疾病的新病毒被發現時,就斷定情況會很嚴重。他提醒老家的朋友注意防疫,批評政府隱瞞消息,遭到朋友攻擊。「他們說,我是為了反對政府而說出這些話,是一個惡意抨擊政府的人。」

自去年6月香港反修例運動開始,這樣的對話就頻繁發生,多默一度希望能以政治常識和邏輯討論香港人的抗爭,但大部分同學和朋友聽不得與官媒不同的言論,多默因此和很多朋友決裂。

凌晨四點,多默在一張A4紙上寫下「不能,不明白」,遮住鼻子以下的部分,拍了一張照。對他來說,這是一次對李文亮的平反,是他作為公民的義務。

不過,對另一位參與者麥快樂來說,僅僅為李文亮平反,是不夠的。

「只有你一個人覺得這個事情很不對」

「在口罩上寫下如『言論自由』的字樣,可以的話,再在一張紙上寫下更多的訴求,然後戴上口罩,舉起訴求,拍照傳播以抗議。」倡議者沒有解釋為什麼要以「言論自由」作為訴求,不過不少參與者認為,大家有一個共識——這場悲劇的起點是對言論自由的鉗制。

麥快樂希望能引起更多人關注,讓他們意識到「因言獲罪」會對社會造成傷害。「如果當時(政府)不是訓誡他們,而是採取其他防疫措施,可能就不會這樣,希望更多人意識到疫情不是一個天災。」

跟其他人不同,麥快樂加入樂迷微信群的時間並不長,也不常參與討論。李文亮去世時,她在重慶,引起她注意的是微博的超級話題「我們要言論自由」——一個在嚴格的審查制度下幾乎不可能出現的話題,卻意外收穫了286萬人次閱讀、9684條討論。

麥快樂看見各種立場的人、包括小粉紅都很憤怒,感到莫名激動,跟朋友半開玩笑地說:「你看見革命的曙光了嗎?」看見樂迷群在討論行動,麥快樂決定加入。麥快樂在群里小有名氣,她立場比較激進,在此時加入,也讓阿果覺得很是激勵。

正在讀大學的麥快樂自認是「勇武派」,2019年女生節(一個發源於高校的節日,比3月8日婦女節提前一天)期間,她用打火機把學校里兩條寫著「與你契約終身對你愛由心證」、「一切不服務女性的偵查行為都是不規範的」的橫幅點燃了,在中文網際網路引起軒然大波,有人支持她,也有人認為縱火太過極端。麥快樂被輔導員批評後發了一個聲明:「放火的確欠缺安全考慮,向學校道歉。我應該用剪刀來著。」

2020年2月8日,北京通惠河畔,市民前來悼念李文亮。攝:Sophie Wu

疫情發生之後,麥快樂一直過得很糟糕。除夕那天她和家人從重慶縣城去了市區,在親戚家過年,電視裡播著春節聯歡晚會。麥快樂覺得,「聯歡」兩個字已夠糟了,更壞的是還有詩歌朗誦,白岩松和康輝深情款款地喊出「我們愛你們」、「眾志成城」,對照她在網上刷到的求助信息、武漢朋友發來的情況,讓她覺得很荒誕,而與此同時,家裡其他人正在如常喝茶聊天。「那麼多個人,只有你一個人覺得這個事情很不對。」

麥快樂在口罩寫著「不能,不明白」,手舉著紙片:「一個健康的國家,不應只有一種聲音。」又補充了一句:「把言論自由還給我們!」

凌晨兩點多,樂迷群的管理員阿北「爬樓」看完所有信息,他開始不自覺地想到一些具體場景:李文亮的屍體是不是安全,會不會被迅速火化;這個醫生去世前有沒有留下遺言囑託;去世前他心裡在想什麼;他在派出所訓誡的場景……

第二天早上,家住長春的阿北跑到一個結冰的湖上,在雪地里寫了一個「不」字,因為太冷,後面的「能,不明白」沒有寫下去。「不」字似乎也足夠了,他想起自己曾經喜歡過的NO樂隊,寫過一些憂鬱的歌曲,其中有一首是《我不能悲傷地坐在你身旁》。

下午四點,阿北把群里其他人拍的抗議照片,編輯了一條公眾號文章,寫了一段文字:「最近的事,尤其是他的離開,讓人不得不重新審視身邊的一切,我們所處的困境,我們面臨的遭遇,這些殘酷的現實讓我們沒法以嬉笑的姿態去面對,沒法繼續用瀟灑的表達去闡釋,因為要直面的是淋漓的血和真的人性。」

這條推送一直沒能通過微信的人工審核。就在當天早上,阿果刪掉了朋友圈那句「血債血償」,「老實說,我確實是害怕了。」而麥快樂發在微博上的照片,被很多網民罵「廢青」,隨後被微博管理員刪除。

「誰說我們要搞革命了?你不要亂說」

秋後算帳很快來臨。抗議的照片在社交媒體上發出、傳播,又很快被刪除。四、五天後,身在國外的群主接到警察電話,質問他們是不是在煽動什麼;一個群管理員被警察和國保開車上門帶走兩次,她不再敢跟群友聯絡,怕牽連他們……不僅參與抗議行動的人被警察約談,群里一些沒有參與行動,也不曾在討論期間發言的人也被警察找上門。

風雨之中,阿果和另外幾個人在群里勸告:如果擔心承擔風險的人可以先退群。很快有幾十個人退出。貓子很不滿:「國家都什麼樣了,還不反抗嗎?」他覺得行動已經有一些進展,應該再做點什麼。他預演了被警察約談的一幕,如果警察要看他手機,他會堅決拒絕。

「如果機會允許我一定會上街遊行的,我可能不會是第一個人,但是如果前面已經有了一千個人,我一定會是第一千零一個人。」貓子說。對於行動中的風險,他覺得不是願不願意承擔的問題,而是必須要承擔。他談起香港的反修例運動,「正是上一代人不願意承擔風險,才把風險轉移到了這一代人。」

阿果並不太認可貓子的激憤,「如果你被警察找了,你拒絕了交出手機,你可以說,但是你還沒有被找,你這樣輕飄飄地要別人反抗,是一種脅迫。」

阿果沒有把話說出口,潑冷水的是另一個叫橡樹的群友,他覺得做到這一步已經夠了,反對繼續行動:「你們冒得起這個風險嗎?」貓子回應:「那要不聽話好了,聽法西斯的話。」

「你們知道什麼叫革命嗎,你們知道什麼叫法西斯嗎,這個事情很危險,沒想的那麼簡單,不要有什麼妄想!」橡樹說。

群里只有麥快樂冷冷地回應:「跪著還要搞革命。」這句話反而引起很多人的不滿:「誰說我們要搞革命了?你不要亂說。」

抗議的照片被傳播到了牆外,被CNN和台灣東森電視台報導,黃耀明也在社交媒體上轉發了這些照片。但是麥快樂對行動仍有一些失望,她覺得「言論自由」的訴求被模糊掉了,許多人用的口號是「不能,不明白」,儘管其中也有要言論自由的意思,但是不夠明確。

女生節燒橫幅的事情對她來說是第二次政治啟蒙,「一開始確實是一時衝動,後來整個事情的反響對我的影響也還挺大的,我那時才真正意識到,我們要發聲之外,行動也是很重要的事情。」

李文亮去世第二天,國家監察委員會宣布派出調查組到武漢,全面調查李文亮醫生的有關問題,很多人的憤怒就平息了。「他們不生氣了這件事情更加讓我生氣。」

在微信群吵架的時候,麥快樂一度萌生了退意:「大家都是年輕人,家境也比較好,可能現在喜歡搖滾樂,願意去反抗,但是當這個體制不停打磨你,你可能就不一定願意做了。」而對她來說,行動只有一個目的,讓這個體制發生一些改變。而如果不願意承擔風險,改變一定是不可能的。

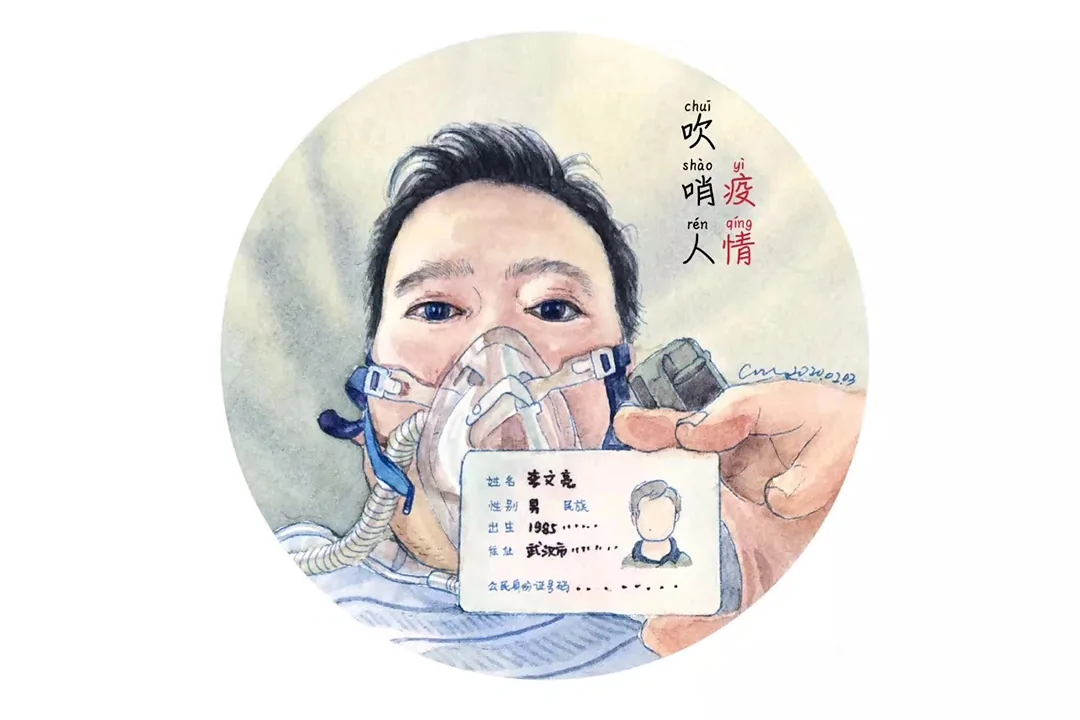

網友手繪。圖片來自網絡

尾聲

警察打電話到阿北家時,他已經離開長春去了上海。他把電話和住址通過家裡人給了警方,等待他們上門。

「人的生命是寶貴的,但是成長的過程中,有些東西比生命還要寶貴,你要怎麼去面對那些事情。」阿北說,這是他決定對外說話的原因。

不過,他不得不解散微信群,把幾百個人一個一個踢掉。這個群過去「炸」過不下10次,每次炸群,他都會發起位置共享,那是一個信號,意味著轉移到下一個群。而這次沒有下一個微信群了,一個管理員被叫到派出所約談時發來消息,群里有人舉報。他們中有些人轉移到了Telegram,討論下一步該怎麼行動,有些人則不願意再參與了。

多默有些後悔,他過年前和母親出門去採購年貨,母親極有可能是那次被感染了。她咳嗽,發燒,CT顯示肺部發炎。但是在四川宜賓縣城,沒有條件做核酸檢測,無法確診。

他記憶中,每個冬天都是在抑鬱中度過的。今年,除了突然爆發的疫情,個人的生活也難以掌控。他用吸菸量來計算自己的憂愁程度,這幾個月來,已經達到了歷史的高峰。他在自己才看得到的地方寫了一首詩,其中有一句:「生來便是長夜的子民。」

阿果則已平復了心情,回到談戀愛的日常生活之中,他堅持說,某種形式的反抗一定會繼續的,這是他賴以存在的目的和意義。

阿北整理了抗議行動中出現的所有照片,大概有150張。麥快樂聯繫了記者,她覺得記錄下這一切也是一種行動。