拉里·阿恩(Larry P. Arnn)是希爾斯代爾學院(Hillsdale College)的第十二任院長。他在阿肯色州立大學(Arkansas State University)獲得學士學位,在克萊蒙特研究生院(Claremont Graduate School)獲得政府管理碩士和博士學位。從1977年到1980年,他還在倫敦經濟學院(London School of Economics)和牛津大學伍斯特學院(Worcester College, Oxford University)學習,並在那裡擔任溫斯頓·邱吉爾的官方傳記作者馬丁·吉爾伯特(Martin Gilbert)的研究主任。從1985年開始,他擔任克萊蒙特國家主義研究和政治哲學研究所(Claremont Institute for the Study of Statesmanship and Political Philosophy)的所長,直到2000年他被任命為希爾斯代爾學院的院長。他著有《自由與學習:美國教育的演變》、《開國元勛的鑰匙:<獨立宣言>與<憲法>之間神聖而自然的聯繫》、以及《邱吉爾的審判:溫斯頓·邱吉爾和自由政府的拯救》。

以下文章節選自2020年11月17日在阿肯色州羅傑斯市希爾斯代爾學院舉辦的招待會上的演講。

在9月17日的憲法日,我主持了由白宮組織的一個委員會。這是一件非凡美好的舉措。該小組的目的是查明美國歷史教學中出現的問題,並提出恢復真相的計劃。儀式在國家檔案館舉行——我們坐在《獨立宣言》和《憲法》原件的前面——一個非常美麗的地方。演講結束後,川普總統前來並做了一個關於美國建國之美以及教授美國歷史對維護自由的重要性的演講。

這一非凡的事件讓我想起了我的老師哈利·雅法(Harry Jaffa)寫的一篇文章,題為《論自由政治學者的必要性》(On the Necessity of a Scholarship of political of Freedom)。它的觀點是,為了支持我們這樣一個國家的原則必須需要某種類型的學術。美國是歷史上最深思熟慮的國家——建國的法律文件中闡明了建國的理由。這些理由都是抽象的、普遍的,如果沒有良好的學術研究,它們就會誤入歧途。我之所以想起那篇文章,是因為這次事件是在我自身經歷中把學術與自由政治相結合的最偉大的一次展示。

該委員會是由川普總統倡議,為反對《紐約時報》「1619項目」的一部分,該倡議基本上被媒體忽視了。「1619年項目」旨在促進了這樣一種教育:那就是奴隸制,而不是自由,才是定義美國歷史的事實。而川普總統的「1776年委員會」旨在恢復美國歷史教學的真相和誠實地教導美國的歷史。這是一項我們必須不知疲倦地堅持下去為之而戰鬥的倡議,不管白宮裡是否有一位總統站在我們這一邊。

我們必須繼續戰鬥,因為我們的國家正處於危急關頭。實際上,從更廣泛的意義上說,文明本身正處於危險之中,因為今天反對學術和自由政治的力量有更激進的目標,而不僅僅是摧毀美國。

***

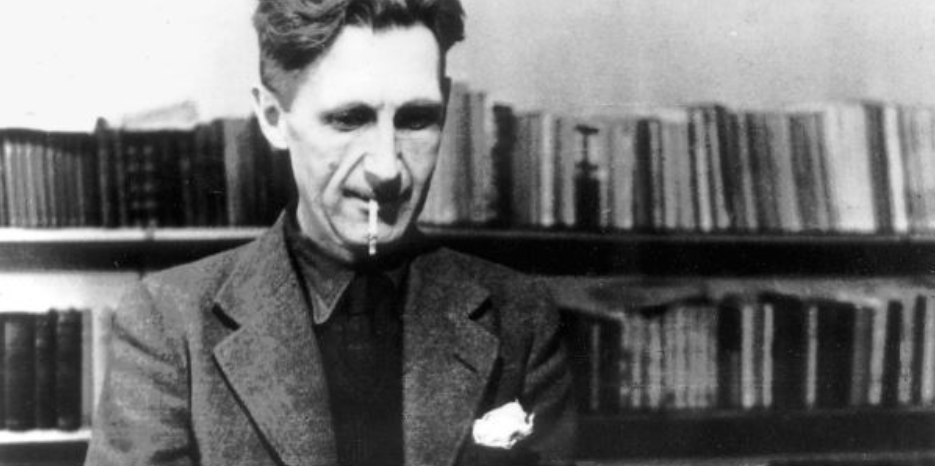

這個秋季學期,我教了一門關於極權主義小說的課程。我們讀了其中四本:喬治·奧威爾(George Orwell)的《1984》、阿瑟·凱斯特勒(Arthur Koestler)的《正午的黑暗(Darkness at Noon)》、奧爾德斯·赫胥黎(Aldous Huxley)的《勇敢新世界(Brave New World)》和C·S·魯益士(C. S. Lewis)的《那可怕的力量(That Hideous Strength)》。

極權小說是一種相對較新的小說體裁。事實上,「極權主義」這個詞在20世紀之前並不存在。最糟糕的政府形式的舊詞是「暴政」——亞里士多德(Aristotle)對這個詞的定義是一個人或一小群人的統治,為了他們自己的利益,並根據他們的意願。極權主義是亞里士多德所不知道的,因為它是一種只有在現代科學技術出現後才可能出現的政府形式。

「科學」這個古老的詞來自於拉丁語,意思是「知道」。新單詞「technology」來自希臘單詞,意思是「製造」。從傳統科學到現代科學的轉變意味著,我們在研究自然時,與其說是在尋求了解自然,不如說是在尋求製造東西——最終是改造自然本身。這種改造自然(包括人類本性)的精神極大地鼓舞了人類和政府。充滿了這種精神,並運用現代科學的工具,極權主義是一種超越專制的政府形式,試圖控制事物的整體。

希羅多德(Herodotus)在他的歷史著作《波斯戰爭(The Persian War)》一書的開頭敘述道,在波斯,即使是想一些非法的事情也被認為是非法的——換句話說,法律試圖控制人們的思想。希羅多德明確指出,波斯人做不到這一點。我們今天能夠通過現代技術的使用更接近。在奧威爾的《1984》中,電螢幕幕無處不在,還有隱蔽的攝影機和麥克風。你所做的幾乎每一件事都會被人看到和聽到。人們甚至發現,觀察者們已經成為了解讀人們面部表情的專家。監督這一切的組織叫做思想警察。

如果這聽起來有些天方夜譚,看看今天的中國:到處都有攝影頭監視著人們,他們在網際網路上做的一切都被監視著。運行算法,進行實驗,給每個人分配一個社會分數。如果你的行為或思考方式不符合政治正確,事情就會發生在你身上——比如,你失去了旅行的能力,或者你失去了工作。這是一個非常全面的系統。順便說一下,你也可以看看美國的大型科技公司是如何追蹤人們的行動和活動的,他們通常能夠提前知道人們將要做什麼。更令人擔憂的是,這些公司越來越有能力、也越來越願意利用它們收集的信息來操縱人們的想法和決定。

《1984》小說的主角是一個叫溫斯頓·史密斯(Winston Smith)的人。他為國家工作,他的工作就是改寫歷史。他坐在一張桌子前,面前有一個遠程屏幕,可以看到他所做的一切。一邊是一個叫做記憶洞的東西——當溫斯頓把東西放進去的時候,他以為這些東西被燒掉了,永遠失去了。任務通過一根氣動管道在氣缸中傳送給他。這個任務可能涉及一些重大的事情,比如改變國家與之交戰的國家:當敵人發生變化時,所有與前一場不同敵人的戰爭相關的內容都需要刪除。或者,這個任務可能是一件小事:如果一個人失去了政府的青睞,他受到尊敬的照片需要被修改或從記錄中全部刪除。溫斯頓的工作是修復每一本書、期刊、報紙等揭示或提及過去的真理,使之符合新的真理。

當然,一個人單獨是做不到的。根據《1984》小說改編的電影由約翰·赫特(John Hurt)飾演溫斯頓·史密斯。在電影中,他們描繪了他工作的房間,在視線所及的範圍內都有像他這樣的小隔間裡的人。將會有數百萬的工人不斷地改寫過去。本書提出的主要問題之一是,是什麼讓這些努力值得這樣去做?政權為什麼要這麼做?

溫斯頓意識到這種改變現實的無窮無盡的巨大努力,使他變得憤世嫉俗和不滿。他漸漸意識到自己對過去和真實的歷史一無所知,他一度說道:「每一份記錄都被破壞或篡改,每一本書都被重寫,每一幅畫都被重畫,每一座雕像、街道和建築都被重新命名,每一個日期都被修改。這個過程一直在進行,一天一天,一分鐘一分鐘...除了黨永遠正確的無窮無盡的現在,什麼都不存在。」這些聽起來熟悉嗎?

由於不滿,溫斯頓做了兩件違法的事:他開始寫日記,開始在國家不允許的情況下秘密會見一個女人。家庭對國家來說很重要,因為國家需要嬰兒。但女性是由國家撫養長大的,她們不能享受與丈夫的關係。而這些孩子——就像今天的中國和前蘇聯一樣——被灌輸和教導去監視和告發他們的父母。父母愛他們的孩子,但卻一直生活在對他們的恐懼之中。想想由此產生的控制——以及痛苦。

在《1984》電影中社會上有三個階層:有核心黨,其成員掌握一切權力。溫斯頓所屬的外部黨,其成員為核心黨工作,並受到核心黨的監視和控制。還有無產者,他們像藍領一樣生活在相對不受管制的地區。溫斯頓不時到那個地方去冒險。他在那裡找到了一個買東西的小商店。就在商店樓上的一個房間裡他和茱莉亞,他愛上的女人,建立了一個家庭,就像他們結婚了一樣。他們在那個房間裡創造了一個類似私人世界的東西,儘管這個世界是有限制的——例如,他們甚至不能想要孩子,因為如果他們想,他們就會被發現並被殺死。

最後,事實證明,那個店主,一個看似和善的老人,實際上是思想警察的一員。溫斯頓和茱莉亞的房間裡一直裝著一個隱蔽的遠程屏幕,所以他們的一言一行都被人觀察到了。事實上,思想警察已經知道溫斯頓已經有了12年的不正常的想法,並且一直在仔細地觀察他。當這對夫婦被捕時,他們發誓永遠不會背叛對方。他們知道當局可以讓他們說出當局希望他們說的任何話,但在他們的心裡,他們發誓,他們會忠誠於他們的愛情。這是一個雙方最終都無法兌現的承諾。

經過幾個月的折磨,溫斯頓認為等待他的是一顆子彈從腦後射向他,這是納粹和蘇聯共產黨處決人的首選方法。在凱斯特勒(Koestler)的小說《正午的黑暗》中,主角在供認了自己並沒有犯過的罪行後,走在地下室的走廊上,沒有任何儀式,他就被人從後腦射中——就像害蟲一樣——被根除了。溫斯頓可沒那麼容易脫身。他將接受教育,更準確地說,是再教育。他的最後階段的折磨被描繪成一種極權主義的研討會。研討會是由一個叫奧布萊恩(O』Brien)的人主持的,他在電影中被理察·伯頓(Richard Burton)扮演得非常出色。隨著他交替地提高和降低溫斯頓的痛苦水平,奧布萊恩引導他了解關於極權政權的全部意義。

溫斯頓必須學習雙重思想,這是他接受教育的第一步——一種蔑視矛盾律的思維方式。在亞里士多德看來,矛盾律是一切推理的基礎,是理解世界的手段。這條定律說,如果X和Y相互排斥,它們不能同時為真。例如,如果A比B高,B比C高,那麼C不可能比A高。矛盾律就是這樣的。

今天,矛盾律意味著,一個州長不能同時認為,新冠疫情太危險所以不能允許教堂禮拜;而大規模抗議遊行是可以接受的。矛盾律也排除這種現象的邏輯性:一個男人宣稱自己是女人,或者一個女人宣稱自己是男人,就好像一個人的性別只是個人的意願確定的——並且還不允許其他人認為這種宣稱是荒謬的。

矛盾的律也意味著我們不能改變過去。我們對真相的了解都存留在過去,因為當下是轉瞬即逝的、令人困惑的,而明天尚未到來。另一方面,過去是完整的。亞里斯多德和托馬斯·阿奎那(Thomas Aquinas)甚至說,改變過去——捏造不曾存在的東西——是連上帝也否認了。因為如果某件事既發生了又沒有發生,人類就無從理解。而上帝創造我們時,是賦予我們理解能力的。

這就是矛盾律,雙重思想藝術否認和違背了這一規律。雙重思想的現實表現是折磨溫斯頓的政府部門卻被稱為愛的部門,是國家真理部(Ministry of Truth)的三個口號:「戰爭即和平「、「自由即奴役「、「無知就是力量」。正如我們所看到的,《1984》裡的政權正是為了廢除過去而存在的。如果過去可以改變,那麼任何事情都可以改變——人甚至可以超越上帝的力量。但是,到底是為了什麼呢?

「你知道你為什麼受刑?」奧布萊恩問溫斯頓。他說:「黨並沒有試圖改善你——黨根本不在乎你。「溫斯頓逐漸地意識到他之所以存在,就是他只是國家權力的對象。理解已經變得毫無意義,唯一具有意義的能力就是權利。

奧布萊恩說:「我們已經打破了革命前遺留下來的思維習慣。」

「我們切斷了孩子和父母、男人和男人、男人和女人之間的聯繫。沒有人敢再相信妻子、孩子或朋友。但在未來,我們不會有妻子和朋友。孩子一出生就被從母親身邊奪走,如同人從母雞那裡取蛋一樣。性本能將被根除。生育將成為一年一度的手續,就像發放配給卡一樣...除了對黨的忠誠之外,什麼忠誠也沒有。除了老大哥的愛,再也沒有別的愛了。這裡沒有笑聲,除了戰勝敵人的笑聲...所有競爭性的快樂都將被摧毀。但永遠——別忘了,溫斯頓——總是會有一種對權力的陶醉,不斷地增加,不斷地變得更微妙。總是,在每一個時刻,都會有勝利的喜悅,踩在無助的敵人身上的感覺。如果你想知道未來是什麼樣子,想像一下一隻靴子永遠踩在一張人臉上的畫面吧!「

自然最終是不可改變的,當然,人類也不是上帝。極權主義永遠不會最終獲勝,但它可以贏得足夠長的時間來摧毀一個文明。這是我們所參與的鬥爭的終極利害關系所在。今天,我們可以看到極權主義的脈衝在我們的政治和文化的強大力量之間。我們可以從雙重思想的興起和強加中看到它,我們可以從越來越多的企圖改寫我們的歷史中看到它。

***

1989年1月,羅納德·里根(Ronald Reagan)在他作為總統發表的告別演說中說:「我們想要的是明智的知情的愛國主義。」他問了一個令人深思的問題:「我們在教育我們的孩子什麼是美國以及她在漫長的世界歷史中代表著什麼方面做得夠好嗎?」

隨後他發出了一個警告:

」我們這些35歲以上的人是在一個完全不同的美國長大的。我們被直截了當地教導做一個美國人意味著什麼。我們自然而然地,象呼吸空氣一樣,呼吸了對國家的熱愛和對國家制度的感激。如果你不能從你的家人那裡得到這些東西,你可以從鄰居那裡得到,從在朝鮮戰爭中打過仗的鄰家父親那裡,或者從在安齊奧失去親人的那個家庭得到。或者你可以從學校里感受到一種愛國主義。如果其他都行不通了,你還可以從流行文化中感受到一種愛國主義。這些電影頌揚了民主價值觀,並含蓄地強化了美國是特殊的這一觀念。直到60年代中期,電視也是如此。

但現在,我們即將進入[20世紀90年代],一些事情發生了變化。年輕的父母不確定,對美國毫不含糊的欣賞是教育現代孩子的正確方式。而對於那些創造流行文化的人來說,紮實的愛國主義不再是時尚的風格···我們需要讓人們知道美國是自由的——言論自由、宗教自由、創業自由。自由是特殊而罕見的。它是脆弱的,它需要保護。在這方面我們必須做得更好。

所以,我們在教授歷史的時候,必須考慮的不是什麼流行,而是什麼重要——為什麼清教徒移民來到這裡,吉米·杜立德(Jimmy Doolittle)是誰,在東京上空的30秒意味著什麼。你們知道,四年前在諾曼第登陸40周年紀念日,我讀了一封年輕女子寫給她曾在奧馬哈海灘作戰的已故父親的信...她說:「我們將永遠記住,我們永遠不會忘記諾曼第戰士們所做的一切。」那我們幫她信守諾言吧。如果我們忘了我們做過的事,我們就不知道自己是誰了。我要警告的是,抹除美國人的記憶可能最終會導致美國精神的風化。「

今天,美國的學童們了解到關於托馬斯·傑斐遜的兩件事:他撰寫了《獨立宣言》,他曾是一個奴隸主。這是對傑斐遜本人拙劣而不誠實的教育。

我們的學生沒有學到什麼?他們不知道傑斐遜在《關於維吉尼亞州的筆記》中寫道:「當我想到上帝是公正時,我為我的國家顫抖不已。「他在那本關於主人和奴隸之間的較量的書中寫道:「在這場的較量中,萬能的上帝不具備任何站在我們一邊的那種屬性。「如果小學生們知道了這一點,他們就會發現傑斐遜是一個複雜的人,就像我們大多數人一樣。

他們不知道,當我們的國家第一次擴張時,它是發生在西北地區,而在那些區域,奴隸制是被禁止的。他們不知道這片領土上的土地是從維吉尼亞割讓給聯邦政府的,也不知道根據托馬斯·傑斐遜的提議,這份禮物的條件是永久禁止這片土地上的奴隸制。如果學生們知道了這一點,他們就會把傑斐遜看作是這樣一個人:他繼承了一些東西,自己也做了一些可怕的事情,但他又為這些事情感到後悔,並與之鬥爭。順便說一下,他們會了解到,按照人成就的尺度,傑斐遜排名很高。這是毫無疑問的,如果沒有其他原因,他是建立第一共和國的主要代理人,而且致力於人人生而平等的主張。

畢竟,令人震驚的不是我們的一些開國元勛是奴隸主。那時候有很多奴隸制,就像有記錄以來一直存在的那樣。令人震驚——甚至可以說是奇蹟——的是,這些奴隸主建立了一個基於廢除奴隸制原則的共和國。

向年輕人全面而誠實地介紹我們國家的歷史,就是投資於培養他們自由的精神。是教導他們,雖然美國配得他們的愛這一事實已經好得無比,但還有比這更重要的東西。我們是要教育他們,歷史中的人,即使是偉大的人,也是人,必須奮鬥。通過教育他們,我們預備他們去與困難,與他們周圍的邪惡作鬥爭。相反地,如果我們教導他們:過去是邪惡的,現在他們能夠如此完美地看到正義,這是在傷害他們,讓他們變得奴性,不能培養對他人的同情,自己也經受不起考驗。

剝奪年輕人的自由精神將剝奪我們整個國家。它最終會剝奪我們的人性。不能允許這種情況繼續下去。它必須被制止。

原文連結:https://imprimis.hillsdale.edu/orwells-1984-today/

本刊評論:

「極權主義就是當權者對人思想的監控。」這句話精闢地概括了極權主義的特徵。

我們這些70年代以前在中國大陸出生的人,對於極權主義對人們思想的監控都或多或少有過真切的體驗,我們的周遭有多多少少人因為「思想問題」成為專政的對象,被勞教、被監禁,甚至喪失生命!

那時監控的方式主要是來自同學、同事、鄰居,甚至是兒女、配偶的報告。如今,傳統的監控方式再次被啟用,又加上了現代化的強大工具——網絡技術——當權者可以通過社交媒體和無所不在的電子攝影系統監控所有公民的一舉一動。難怪即使我們已經在美國這個自由的國度生活了幾十年,依然有許多長輩諄諄告誡我們:「不要在網絡上發表政治言論。」極權主義對人們內心造成的恐懼的陰影是永遠無法抹去的!

在蜜罐里泡大的美國人顯然無法想像極權主義的恐怖,因此需要奧威爾來用《1984》這樣的小說和電影來啟蒙,而對於我們來說,我們經歷過的生活比小說更豐富。我們有責任幫助沒有經歷過極權主義的美國人來更深刻地認識它,從而確保它在自由世界沒有立足之地,尤其是當前。

原文連結:http://nacr.info/WordPress/index.php/2021/04/22/orwells-1984-and-today/