最近幾天,阿扎達的祖母和母親一直鼓勵她不要太悲觀,但她能看到她們眼中的憂慮。「我成長的過程中,很多時候都能感覺到性別歧視。但現在,我反而感激那些日子。塔利班回來了,我在社會上甚至不能被稱為人類。」

阿扎達出生在2001年,那時塔利班剛離開喀布爾,結束此前長達五年的執政。從1996年到2001年,塔利班對女性施以嚴苛教法,其中包括:禁止工作和學習;出門必須穿從頭遮到腳的罩袍,並要有與其有血緣關係的男性陪同。如果違背相關規定,會遭到鞭打和辱罵。

女性還被禁止使用化妝品;禁止穿喇叭褲;禁止大聲笑;禁止穿高跟鞋;禁止穿顏色鮮艷的衣服;禁止無人陪同乘坐計程車;禁止參加廣播、電視或任何公開會議拋頭露面;就連家裡的窗戶都被強制要求不能是透明的,這樣從外面看不見女性。

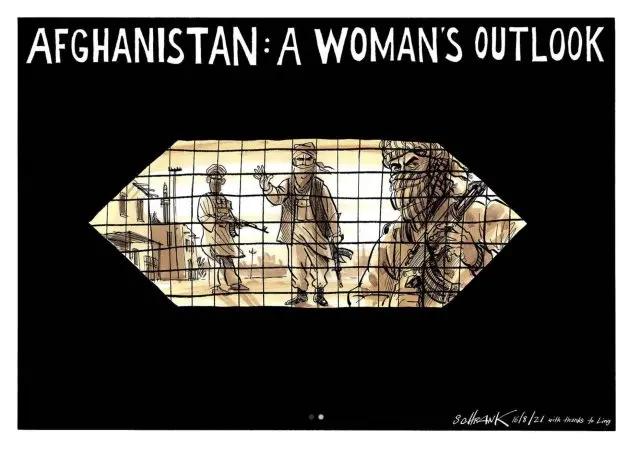

罩袍里望出的世界

此外,商家也禁止拍攝女性,女性模特不能出現在照片或視頻中;塔利班政權還修改了包含女人詞語的街道或廣場命名,比如將「女人的花園」改為「春天的花園」;女性也不可以與男性商人進行交易,禁止接受男性醫生的治療,禁止與男性同乘公共汽車。

一旦女性被指控在婚外發生性關係(哪怕遭到強姦),將會被公開處死。這些嚴苛教法存留至今。僅在2012年,阿富汗就發生了240起榮譽謀殺。榮譽謀殺指的是兇手謀殺家庭成員以達到挽回家族榮譽的目的,受害者大多數是女性,被殺害原因主要有被強姦、被懷疑通姦、打扮時髦舉止輕浮、拒絕被指定的婚姻等。

《愛與戰爭》作者、美國攝影記者林西·阿達里奧(Linsey Addario)曾在2000年走訪過喀布爾,她回憶說,喀布爾所有婚禮都被取消,路上汽車很少,沒有音樂、電視、電話,人行道上也沒人閒聊。塵土飛揚的街道上擠滿了在長期戰爭中失去丈夫的寡婦:她們被禁止工作,唯一的生存手段就是乞討。無論是室內還是室外,人們都很害怕。

冒著被處死的風險,許多女性在自家的地下室、被塔利班關閉的學校里為女生授課。一些女教師被塔利班開除後便乾脆把女學生叫來家裡辦私學,教授她們科學和文化知識,對外則宣稱女孩們在這裡做女紅、學古蘭經。

「塔利班的統治將喀布爾從一個飽受戰亂的城市變為一座死城。」法齊婭說。出生於1976年的她親歷過這段時期,她在自傳《我不要你死於一事無成》中詳細記錄了當時的種種細節。

阿富汗喀布爾,喀布爾郊區,一群愛好瑜伽的女性集體練習瑜伽

最恐怖的是「惡習與美德部」,鬍鬚不夠長的男人和袍子不夠長的女人被帶到這裡接受懲罰。受到驚嚇的喀布爾女性被指控不道德,接受從阿富汗南部保守鄉村來的毛拉的審判。一直以來,喀布爾與這些鄉村在文化和社會習慣上就是兩個世界。如今,擁有大學文憑的女性卻要被那些不洗澡、不識字的文盲指手畫腳。

她曾記錄過一個場景:一對夫妻推著自行車在街上行走,妻子的穿著是傳統服飾夏爾瓦克米茲。三個塔利班分子突然走了過來,從背後襲擊她,用鞭子拼命抽打她的腦袋,很快她就被打得匍匐在地。當三人開始打她丈夫時,為了自保,這個男人竟然當場休妻。「在塔利班眼裡,只有兩種人,要麼你是他們的一分子,要麼你不是。」法齊婭說。

年輕女孩被剝奪了最基本的權利,她們不再能隨意感受陽光的溫暖,因為一聽到塔利班分子的聲音,她們便立刻溜進屋子,一刻也不敢多留。

喀布爾街頭的女性壁紙廣告消失了

艾美獎最佳紀錄片《罩袍下的世界》記錄了當時阿富汗監獄中的女性。「逃離丈夫」,判監禁7年;「逃離家庭」,判監禁10年。一位女犯人甚至說,她不介意在監獄裡多待幾年,因為監獄比外面的世界更安全。

16歲的阿富汗女孩艾莎曾被強迫嫁給塔利班士兵,逃跑後被抓回,丈夫割掉了她的鼻子和耳朵。後來她逃到美國,在一家基金會的幫助下,她成功接受了整容手術,終於能以完整面貌示人。她鼻子被削掉、面部殘損的照片登上了2010年8月《時代》雜誌的封面,令全世界對塔利班的暴行咋舌。

aisha的腳在8月16日的喀布爾國際機場被踩傷

「如此種種都是以真主的名義執行的,但我絕對不相信這是真主的旨意。我敢說,即使真主見了也會掩面而泣。」法齊婭在自傳中寫道。

近年來,塔利班領導人多次對外宣稱,在其統治下,女性將享有平等權利,包括接受工作和教育的權利。但事實上,自去年塔利班與阿富汗政府開啟和平談判以來,在新聞、醫療和執法等領域工作的女性在一波波襲擊中喪生。

塔利班發言人表示不會對任何人進行報復

2020年11月2日,一夥武裝分子在喀布爾大學引爆炸彈,導致19人喪生,另有22人受傷。阿扎達和提爾達的好朋友在此次襲擊中身亡。

他們死去的朋友就讀於喀布爾大學公共政策學院,大多數人當時正在上最後一個學期的課程,他們本應成為未來的法官和政治家。「我絕不相信塔利班,每次看到他們,我就會想起那些被炸死的朋友們。」提爾達說。

據聯合國難民署統計,自今年5月底以來,阿富汗有25萬人被迫逃離家園,其中80%是婦女和兒童。而自今年年初以來,約40萬平民被迫離開家園。在此之前,截至2020年底,在國內各地流離失所的阿富汗人已經達到290萬。

「未來我依然會為了自己的權利而戰」

2014年,女導演卡里米曾被媒體問及,未來還有沒有可能再回到塔利班執政期那樣,女孩被禁止上學、女性被排除在社會活動之外?

當時剛走出校園的她抱持樂觀態度,「我不相信那段歷史會在阿富汗重演。過去十多年,人們已經嘗過了自由的滋味。可以自由地坐在咖啡店裡,可以聊時事看電影,人們不會輕易允許別人給自己再次戴上鐐銬。」

如今塔利班捲土重來,很多女性無法預料將來的走向,只能在恐懼中逐漸調整自己的衣食住行。

在阿富汗第三大城市赫拉特,據《西班牙日報》8月18日報導,頭戴白頭巾、身著黑色外衣的女學生已回到赫拉特的學校中,她們為能繼續學習而興奮不已。一名女學生在接受採訪時表示:「我們希望和其他國家一起進步。我們期待著塔利班能夠維護安全。我們熱愛和平,不希望開戰。」這所學校的校長則說,她對學校能迅速開放而感到欣慰。

塔利班發言人表示不會對任何人進行報復

與其他更為保守的地區相比,靠近伊朗邊境的赫拉特一直是阿富汗最國際化的城市之一。不過,據當地一位大學女教授說,塔利班奪取赫拉特的控制權後,她出門工作時特意選擇了一件深色長袍,就在上一周,她還穿著一件顏色鮮艷的披風,只用圍巾隨意遮住了頭,臉上化著淡妝。

「當塔利班進入了大學,入口處的保全告訴我,『女性暫時不能進去』。」這名教授說,她被告知,塔利班不會因為缺席課堂而扣除她的薪水,但會稍晚決定女性是否可以進入大學。

「我們還能繼續完成學業嗎?還有老師授課嗎?如果校園重開,顯然會有一些新規則。」喀布爾大學的一名女學生告訴《鳳凰周刊》,她聽說男女會被分開上課,男生由男教師授課,女生由女教師授課。「問題是在阿富汗,優秀的女教師並不多,尤其在大學。如果這樣做,女生接受教育的質量必然會受影響。」

也有傳言說,如果讓女性進入大學,她們將不能學習經濟和法律專業,只被允許學習藥學。

「我還在等,雖然也不知道在等什麼。」這名女學生說,她曾夢想能開一家服裝公司,現在似乎成為泡影。但她說,未來會為了自己的權利而戰。「我們是戰爭的一代,我們在戰鬥中活著、燃燒、流血和死亡。」

無望中,一些女性開始考慮逃離家園。阿扎達也考慮逃出去,但目前所有商業航班都停飛了,她無處可去。

街邊哭泣的阿富汗小女孩

「我覺得自己仿佛身處隧道,並不完全黑暗,但也看不見更光明的可能。我不知道這條隧道有多長,只能說讓我們一起期待情況好轉,不要完全放棄希望。」從機場逃離失敗的艾莎向《鳳凰周刊》如此表示。

女兵庫布拉則說,她會和家人逃去巴基斯坦,「我們沒有護照,只能試試非法越境了。」這似乎成為歷史的重演——早在1990年,年僅6歲的庫布拉就曾和父母逃離家鄉,那時他們躲避的是阿富汗內戰和塔利班的崛起。而現在,輪到她和她的孩子們經歷這一切了。

即使出國,她們的痛苦也不會隨之消失。22歲的赫斯(Hess)離開阿富汗時才幾個月大,她之後在伊朗長大,現在是一名空手道教練。有幾次她想回到祖國,卻因為擔心不安全而作罷。「我父親說,塔利班永遠不會讓我們的國家安全。所以我恨他們。」赫斯說。

16歲的薩拉(Sarah)同樣在4歲時跟著父親來到伊朗生活,但祖父母和其他親戚依舊住在阿富汗。她說,此刻所有阿富汗人都極為不安,希望國家能儘快回歸平靜。「我很害怕以後有人問我『你來自哪個國家』時,我沒有答案。」