按:此題擱置已久,近承洪光華君托請,收到《甌越此門兩代賢》展覽圖冊,有劉節《我之信條三則》手跡,乃檢書匆匆寫出。

此篇主要是「鈔書」,不必作為文章看待。然則我鈔的文章,卻是比我自己的文章重要多了。

第一個文本

1953年,汪籛受命南下廣州,動員他的老師陳寅恪到京就任中國科學院中古史研究所所長,於是就有了《對科學院的答覆》這一著名文本。摘錄如下:

(據陸鍵東《陳寅恪的最後二十年》)

我的思想,我的主張完全見於我所寫的王國維紀念碑中。……我當時是清華研究院導師,認為王國維是近世學術界最主要的人物,故撰文來昭示天下後世研究學問的人。特別是研究史學的人。我認為研究學術,最主要的是要具有自由的意志和獨立的精神。所以我說「士之讀書治學,蓋將以脫心志於俗諦之桎梏。」「俗諦」在當時即指三民主義而言。必須脫掉「俗諦之桎梏」,真理才能發揮,受「俗諦之桎梏」,沒有自由思想,沒有獨立精神,即不能發揚真理,即不能發揚真理,即不能研究學術。

學說有無錯誤,這是可以商量的,我對於王國維即是如此。王國維的學說中,也有錯的,如關於蒙古史的一些問題,我認為就可以商量。我的學說也有錯誤,也可以商量,個人之間的爭吵,不必芥蒂。我、你都應該如此。我寫王國維詩,中間罵了梁任公,給梁任公看,梁任公只笑了笑,不以為芥蒂。我對胡適也罵過。但對於獨立精神,自由思想,我認為是最重要的,所以我說「唯此獨立之精神,自由之思想,歷千萬祀與天壤而日久,共三光而永光」。我認為王國維之死,不關與羅振玉之恩怨,不關滿清之滅亡,其一死乃以見其獨立自由之意志。獨立精神和自由意志是必須爭的,且須以生死力爭。正如詞文所示,「思想而不自由,毋寧死耳。斯古今仁賢所同殉之精義,其豈庸鄙之敢望。」一切都是小事,唯此是大事。碑文中所持之宗旨,至今並未改易。

我決不反對現在政權,在宣統三年時就在瑞士讀過《資本論》原文。但我認為不能先存馬列主義的見解,再研究學術。我要請的人,要帶的徒弟都要有自由思想、獨立精神。不是這樣,即不是我的學生。你以前的看法是否和我相同我不知道,但現在不同了,你已不是我的學生了。所有〈以〉周一良也好,王永興也好,從我之說即是我的學生,否則即不是。將來我要帶徒弟,也是如此。

因此,我提出第一條:「允許中古史研究所不宗奉馬列主義,並不學習政治。」其意就在不要有桎梏,不要先有馬列主義的見解,再研究學術,也不要學政治。不止我一個人要如此,我要全部的人都如此。我從來不談政治,與政治決無連涉,和任何黨派沒有關係。怎樣調查也只是這樣。

因此,我又提出第二條:「請毛公或劉公給一允許證明書,以作擋箭牌。」其意是毛公是政治上的最高當局,劉少奇是黨的最高負責人。我認為最高當局也應和我有同樣看法,應從我之說。否則,就談不到學術研究。(陸鍵東《陳寅恪的最後二十年》,三聯書店1995年版,第109-113頁;《陳寅恪集·講義及雜稿》,三聯書店2002年版)

這一文本世已熟知,議論亦多,論者似多強調陳氏擲地有聲的大勇,這自然不錯;但我想強調,陳氏同時說明,「我決不反對現在政權」,他要堅持的是「不能先存馬列主義的見解,再研究學術」,故我以為他的本意,其實是要求一個不受政治干預的學術空間,一種學術上的「消極自由」。

這一點,前一陣我已談到過:「一般老是突出他的《對科學院的答覆》,要求不學習政治,不信奉馬列主義,其實他本人的意思是強調不想介入政治,只是希望政治不要影響到個人研究學問。所以我覺得他要求的是一種被動的消極的東西,按照我們現在的概念來說,就是他並不是追求『積極的自由』,而是要求『消極的自由』,他的不是要做鬥士,不是要做公知,他只是追求做好一個學人,能夠保持自己做學問的獨立,他要求的只是這一點。」

第二個文本

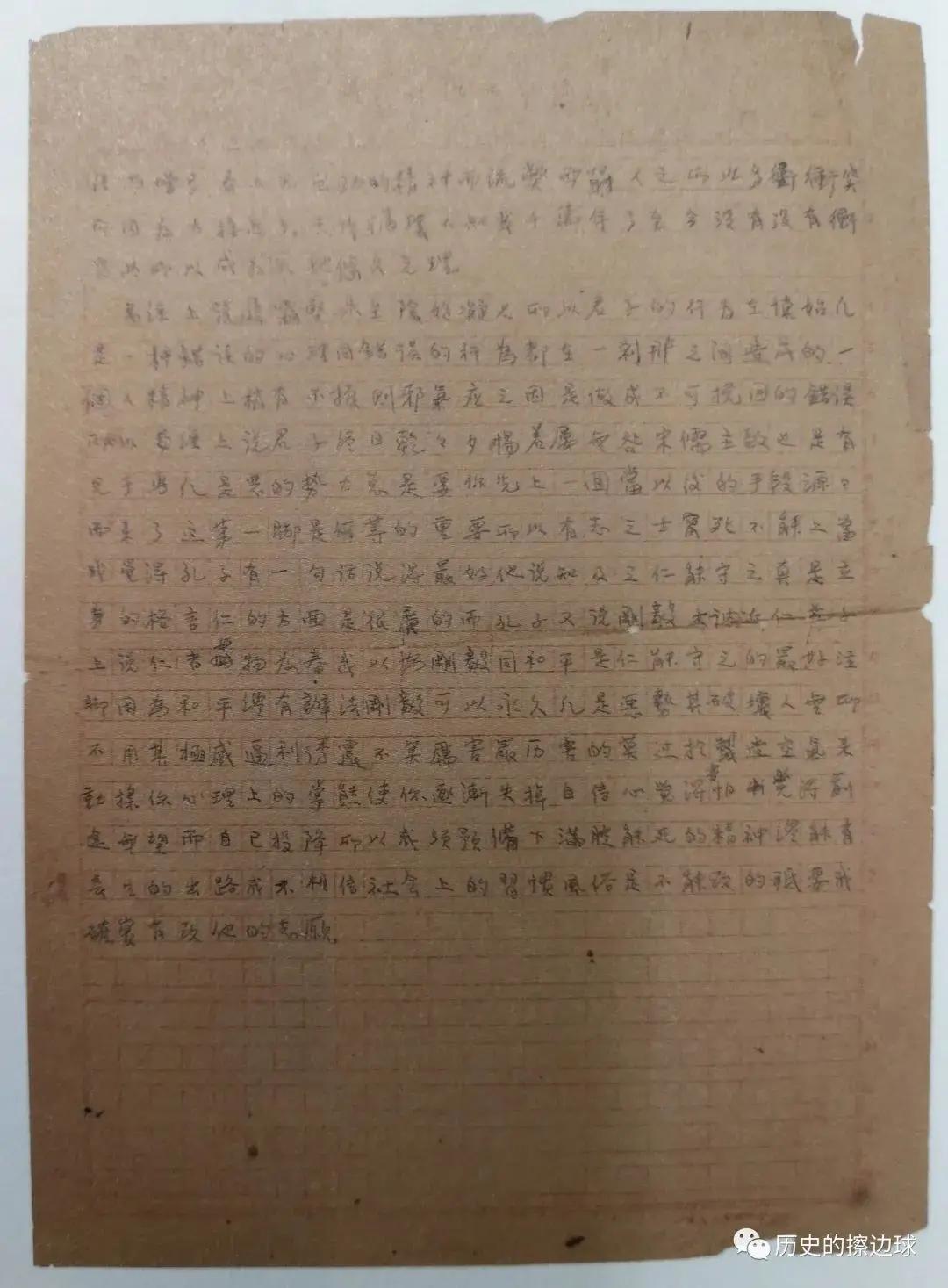

在文革期間,陳寅恪的弟子劉節留下了一個札記式的文本,《我之信條三則》。摘錄如下:

(楊瑞津藏,據《甌越此門兩代賢:劉景晨誕辰一百四十周年劉節誕辰一百二十周年紀念展》,溫州博物館、衍園美術館)

我相信為學同做人當相一致,二者之中如果有了矛盾,必定是其中有一方面的信仰發生動搖。我之個性偏於靜的方面,自以忠於研究學問為最適宜。假定有一種勢力要打破我的信仰,使我不能安靜為學,我當然要抵抗。做人為學已四十年了,心中光明,對於做人為學的興味如泉之始涌,設若有一種勢力要阻礙我的志向,使我不能如願以償,我當然要拿出毅力來。要知道人格同學問是一致的,決沒有學問好而人格有虧的偉人。假定有這樣的人,我們來仔細考查他的學問,其中必定有欺人之談。因為他心中根本是不光明。凡是不光明即是無力的表現,學問的好壞全在他的力之強弱上。為學同做人能打成一片,這樣的學問才不僅是為謀生的職業,而是造次必於是、顛沛必於是的真生活。這種生活是很快樂的,是前途無量的,這才是真正的成功。

孔子說:「己欲立而立人,已欲達而達人。」立,即是自立系統,達,即是通達無礙。凡是能立、達人的人,必定他自己真有所立,確是通達,然後才能立、達人。要達到這種境界,決不能把為學同做人分成兩段,此所謂一本之學。做學問的最大需要是精神上的。……我現在客觀的生活很令人煩悶,而心中則無一毫痛苦,此即不矛盾之樂趣。……

……凡是惡勢力其破壞人無所不用其極,威逼利誘還不算厲害,最厲害的莫過於製造空氣來動搖你心理上的常態,使你逐漸失掉自信心,覺得害怕、覺得前途無望,而自己投降。所以我須預備下滿腔能死的精神,才能有長生的出路。(楊瑞津編《劉景晨劉節紀念集》,香港出版社2002年版;曾憲禮編《劉節文集》,中山大學出版社2004年版;劉顯曾整理《劉節日記》附錄,大象出版社2009年版)

對這一文本,過去我曾有評論:「這種將治學與為人打成一片的信念,是植根於中國傳統儒家思想的價值觀,對於現代的芸芸眾生雖嫌過於理想化,但劉節以本人的身體力行,竟完全實踐了這種高遠理想;他不僅是現代知識分子的典範,也可稱古代中國『士』的楷模。《我之信條三則》這篇寫於文化浩劫中的短章,在我看來,實為當代中國知識分子精神史上最光輝的文獻之一,可與陳寅恪《對科學院的答覆》先後輝映。在『工具理性』壓倒『價值理性』的今日,在以學術為職業而非以學術為志業的時代,對於劉節的學術理想,我輩即不能致,也仍應心嚮往之。」(《中大人物所見的大學精神》,《人物百一錄》,浙江大學出版社2014年版)

現在來看,劉節強調「假定有一種勢力要打破我的信仰,使我不能安靜為學,我當然要抵抗」、「設若有一種勢力要阻礙我的志向,使我不能如願以償,我當然要拿出毅力來」,這當然也是要求一種「消極自由」。——因胡風案落難的張中曉曾有這樣的話:「只要真正的探索過,激動過,就會在心靈中保持起來,當惡魔向你襲擊,它就會進行抵抗。」(路莘整理《無夢樓隨筆》,上海遠東出版社2004年版,第115頁)劉節與張中曉的知識背景迥然不同,但面對橫逆之來,他們的反應不是很相似嗎?

據劉節之子劉顯增說,劉節日記1966年9月26日有「晚寫感想五百字」,可能即指《我之信條三則》,而這正是劉氏被批判並戴高帽的時候(《劉節日記》,下冊第500頁)。如是,這一文本就是他在面對專政與群眾雙重壓迫時的內心獨白。

第三個文本

以上兩種文本,《對科學院的答覆》不必說,《我之信條三則》也早受矚目,而我也談不上有新的看法。我真正想拈出來討論的,其實是第三個文本,吳宓日記里的一處內容。

1951年4月15日,友人勸吳宓焚毀日記和詩稿以避禍,他遂有以下的自我陳述:

(據《吳宓日記續編》扉頁)

……宓雖感其意,而不能遵從。此日記既難割愛焚毀,且仍須續寫。理由有三。(1)日記所載,皆宓內心之感想,皆宓自言自語、自為問答之詞。日記只供宓自讀自閱,從未示人,更無意刊布。而宓所以必作此日記者,以宓為內向之人,處境孤獨,愁苦煩郁至深且重,非書寫出之,以代傾訴,以資宣洩,則我實不能自聊,無以自慰也。(2)宓只有感想而無行動。日記所述皆宓之真實見解及感觸,然卻無任何行事之計劃及作用。日記之性質,無殊歷史與小說而已。夫宓苟有實際作為之意,則當早往美國,至遲1949秋冬間應飛往台灣或香港。

而乃宓拒卻昀(按:張其昀)、穆(按:錢穆)之招,甘願留渝,且不赴京、滬、粵等地,足征宓已死心塌地,甘為人民政府之順民,早同吳梅村之心情,而異顧亭林之志業矣。又似蘇格拉底之願死於雅典,而不效但丁之終身出亡、淪落異域者矣。是則宓可稱為頑固落後,而非反動與特務,其事昭昭甚明。……(3)日記中宓之感想,竊仿顧亭林《日知錄》之例,皆論理而不論事,明道而不責人,皆不為今時此地立議陳情,而闡明天下萬世文野升降之機,治亂興衰之故。皆為證明大道,垂示來茲,所謂守先待後,而不圖於數十年或百年內得有採用施行之機會,亦不敢望世中一切能稍隨吾心而變遷。宓乃一極悲觀之人,然宓自有其信仰,如儒教、佛教、希臘哲學人文主義,以及耶教之本旨是。

又宓寶愛西洋及中國古來之學術文物禮俗德教,此不容諱,似亦非罪惡。必以此而置於罪刑,又奚敢辭?宓已深愧非守道殉節之士,依違唯阿,卑鄙已極。若如此而猶不能苟全偷生,則只有順時安命,恬然就戮。以上乃宓真實之意思,亦預擬之供狀。(吳學昭整理《吳宓日記續編1949-1953》,三聯書店2006年版,第111-112頁)

這一大段文字,似未見有人討論過。就時間來說,此際知識分子「思想改造」已山雨欲來,這是吳宓寫給自己——也是寫給時代——的一個秘密宣言。他自承「甘為人民政府之順民」,只是要做「草間偷活」的吳梅村,而非遺老顧炎武,甚至批評自己「依違唯阿,卑鄙已極」,但他的態度,終究是要堅持最低限度的知識尊嚴。為人處世,可以退讓,可以妥協,然而終有不可自我否定者在,終不能連記錄自我言行都不可為。「若如此而猶不能苟全偷生,則只有順時安命,恬然就戮」,這不也是在要求學術上的「消極自由」嗎?

眾所周知,吳宓是陳寅恪的故友,但他是個很不通世故的人,比之陳寅恪,他實際上更加迂而勇。在陳寅恪、劉節之前,他發出了這個捍衛內心自由的聲明,我以為是可與《對科學院的答覆》、《我之信條三則》這兩個文本鼎足而三的。

總結一下,陳寅恪、吳宓、劉節三人,其關係或友或師,可歸入同一個學術群體。以上三個文本,則體現了他們在學術遭到政治壓迫時的一種抵制心理,一種捍衛內心自由、捍衛為人為學底線的努力。在政治黑雲壓城之際,知識分子無法對於「武器的批判」和意識形態的「俗諦」作公開的積極的反抗,只能憑一張安靜的書桌,維持個人的學術理念和良心自由。一介書生,所求者學問,他們不是殉道者,不是烈士,他們要的只是「消極自由」而非「積極自由」。然而,在滔滔者天下皆是的時候,在知識分子盡折腰的時候,在全體熱烈鼓掌的時候,能堅持其「消極自由」,又何其難,又何其勇!

陳、吳的反應,大體是針對「思想改造」的壓力,而劉節針對的則是「文化大革命」的壓力。相較之下,此時已經歷了近二十年的風刀霜劍之後,知識分子群體比1950年代初更為噤若寒蟬,因而劉節的反應我以為是更為難能可貴的,可與梁漱溟在1974年批孔運動中「匹夫不可奪志」的態度相提並論。他們代表了知識分子在被踐踏到最低處之時的不屈意志。

當然,三人情況不同,地位不同,對底線的標準也不盡同。相對來說,陳寅恪地位最尊,更有所恃,故他的陳義也最高,堅持的更多是為學的底線,而吳宓、劉節堅持的更多則是為人的底線。但不論如何,他們共同捍衛了學術的尊嚴,捍衛了知識分子的尊嚴——說到底,是捍衛了人的尊嚴。

「消極自由」是我們最後的尊嚴。