1978年,北京,首次全國人口理論科學研討會上,一位名叫李廣元的計算機工程師,意外搶走了一眾人口專家的風頭。

這是一個特殊的年份。

中國百廢待興,經濟、就業、升學等問題嚴峻。主流認為這與增長極快的人口有關。

6月,錢學森門生、從事飛彈研究的七機部(即後來的航天工業部)二院副院長宋健,出訪芬蘭,從一位國外學者那裡,聽說了用偏微方程描述人口模型的方法。

從沒接觸過人口學的宋先生,覺得這是個好東西,馬上把模型帶回國。他找到時任二院總體設計部副主任的於景元和計算站工程師李廣元,一起研究模型。

不久後,李廣元在北京大街上看到張貼的「全國第一次人口理論研討會」的路標,喜出望外,便一路找到了會場。

主辦方納悶搞理工的人來起什麼哄,但既然來了,就列席吧,連材料也沒發給他。

李廣元長相精幹,熱情活潑,很快就成為會上最令人矚目的人物。在這次會議上,他與一位名叫梁中堂的山西學者有一次交鋒。

在梁發言結束後,他上前開玩笑問「你關於今後20年的人口數字是怎麼算的?」梁說「用筆算的」。

李廣元一笑了之:

「那多慢啊?用計算機簡單多了。把參數向裡面一代,給個指令,多少年的結果很快就打出來。不到一個小時,就能算出今後一百年的人口」。

也是這次大會後,李廣元的「高科技」征服了一眾計生系統的工作者。在次年成都召開的第二次全國人口理論大會上,李廣元代表「宋健研究小組」,介紹了他們怎樣用控制論的方法,測算中國未來人口。

這個後來公布的結果是,如果按照3.0的生育率,一百年後的2080年,中國人口將達驚人的42.64億。

欲使今後中國人口總數不超過11億,必須實行一胎化方案。

更理想的數據,是保持到7億。

這項研究數據,在中央和民眾當中產生了相當大的震動。

1980年2月,錢學森致信計生委領導,「我認為這是自然科學和技術科學工作者進入社會科學領域,與社會工作者一道,共同解決國民經濟問題的一個良好開端……」

9月,《中共中央關於控制我國人口增長問題致全體共產黨員、共青團員的公開信》發表,「一胎政策」成為國策。

這封信初稿的起草者:

正是宋健。

在此,正是那位與李廣元產生過交鋒的山西學者梁中堂,扮演了「螳臂擋車」的角色,堅持表達反對。

奈何他人微言輕,身份不過是:

山西省委黨校教師。

1

梁中堂原本鍾情哲學。

1978年,還在山西永濟縣虞鄉鎮擔任公社黨委副書記的他,報考了北京大學黃楠森的哲學研究生。在被黃楠森相中後。孰料7月山西省委黨校領導找到他,問他是否願意去黨校教研室工作。梁中堂覺得進黨校做哲學研究也好,不料應允後,被強行分配至經濟學教研室,不久後被指定去搞人口學。

梁中堂是頭犟牛,對人口學不感冒,對「強制分配」更不感冒,他開會不發言,也不寫論文,用實際行動表達不滿。

但卻是主流推動的「一胎政策」,讓他按捺不住了。

農村出身、也做過村幹部的他,直覺「讓中國農民只生一個孩子,根本不可能」。他感覺「一胎化」政策在下個世紀,很可能會給中國帶來老齡化,將導致數以億計的老人無子女照顧,並使年輕人的負擔大幅增加。

以勞動年齡為中心的三代人口比例將是4:2:1,這意味著兩個勞動年齡的人口,將撫養四個老人和一個孩子,並且還是半數老人身邊無人照顧其日常生活。

當時某些學者認為,如果人口老化帶來養老問題,可以通過集體或國家發放養老金解決,對此梁中堂撰文痛批:

無論成倍數的老人養老,是由家庭還是社會直接負擔,其擔子都是壓在勞動年齡這一代的人口肩上。

於是,憂心忡忡的他寫下一篇當時悖逆主流的論文,不僅對當時人口目標和「一胎化」公開質疑,更通過調研測算,提出了「晚婚晚育及延長二胎生育間隔」的替代方案。所謂延長二胎生育間隔,即夫婦生育一個孩子後,可在間隔5到10年後再生第二個孩子。

他的測算證明,這個模型可以達到更科學控制人口的目的,且能減少帶給老百姓不必要的痛苦。

令他震驚的是,這樣通俗接地氣的論據,說服不了計算機和飛彈專家,也說服不了那些研究人口的當紅學者:

他們與其說不認同,不如說根本沒認真想過這些問題。

1987年,在中國人口學會召開的戰略研討會上,有專家公開為「一胎化」後果辯解,說中國要現代化,農民必須要做出這些犧牲,儘快減少人口,更何況許多地方農民生活水平極低,一代一代周而復始生存下去有什麼意義?

梁中堂當場發飆:

再窮的人也有他的歡樂,他的幸福。任何人都不能因為他窮,就取消他存在的權利!

2

一個半路「出家」,從不以「人口學者」自居的黨校教師,就這樣憑著常識和焦慮,開始了連續多年,孤身「上書」。

1984年,梁中堂向中央提交報告《把計劃生育工作建立在人口發展規律的基礎上》,建議放棄「一胎化」,採用他調研得來的二胎方案。

報告雖然被否,卻得到了計生委研究處的張曉彤和中國人口情報中心的馬瀛通的肯定。隨後,他們給國務院上報《人口控制與人口政策中的若干問題》的研究報告,得到了中央領導的批示。

批示有了,卻沒有下文。

1985年春節,梁中堂再度上書。他的建言打動了領導,最終批准在山西翼城縣開闢「人口特區」,作為「二胎政策」的試驗田。

政策寬鬆的「翼城」模式,讓很多準備看笑話的「專家」大跌破眼鏡。

二孩試點後,翼城人口並沒有出現明顯「暴漲」,相反,竟保持著比周邊市縣更低的出生率。換言之,它比計劃生育的「一胎政策」體現出更明顯的效果。

梁中堂解釋,正如他當初意識到的,在人口增長的周期里,讓農民普遍接受只生一胎很困難,很多婦女懷孕一次,計生部門就做工作讓她流產一次,「但她還會繼續懷,只到能生下來,這種情況下看似計生工作有很多成績,但實際出生率不見得控制住了,平白增加了很多婦女痛苦及政府和人民的摩擦」。

而在翼城,相對寬鬆的政策能夠被老百姓接受,超生也有,但更多家庭順順噹噹生完兩個,也就不生了。

更令人驚異的是,隨著全國人口出生率的下滑,翼城卻保持了人口增長的穩定。

2000年五普時,全國、山西、臨汾地區的總和生育率分別是1.22、1.44和1.46,翼城數據卻是1.51;2010年六次人口普查時,全國總和生育率已降至1.181,而山西更是下挫到1.095,翼城數據是1.28。

除了更穩定的出生率,出生性別比是一個更亮眼的數據。

1982年三普時中國出生男女性別比是108.5,1990年數據是114.1,2000年為119.92,2010年六普更是居高不下,達到121.21,近年來人為干預因素減少,2020年七普性別比為105.07。

對比翼城,其1985年施行新政時,出生性別比是112.36,高出全國數據,但1990年出生性別比就降至109.2,2000年時降至106.51,2010年進一步降到99.54……

這樣的變化不僅發生在翼城。在參與試點「農村二孩」政策的甘肅酒泉、河北承德、湖北恩施,均出現了同樣的穩定出生率、性別比趨於平衡的特徵。

用梁中堂的話說,老百姓有自我調節生育的能力。

3

很難理解嗎?

2011年,科研者驚訝發現,因為海冰融化,生活在加拿大哈德孫灣的北極熊生育率下降。

而與人類血緣相近的靈長類中,非洲雌性黑猩猩感覺身體不適、不便養娃,會吞食當地一種名為「苄葉」的墮胎草來墮胎。

在美國學者約翰所做的實驗「老鼠烏托邦」中,在一個空間有限的實驗場所中,無限繁殖的老鼠,發展到一定數量,就會因環境壓力選擇「不育「,導致種群的消亡。

北極熊、老鼠尚且如此,何況智慧的人類?

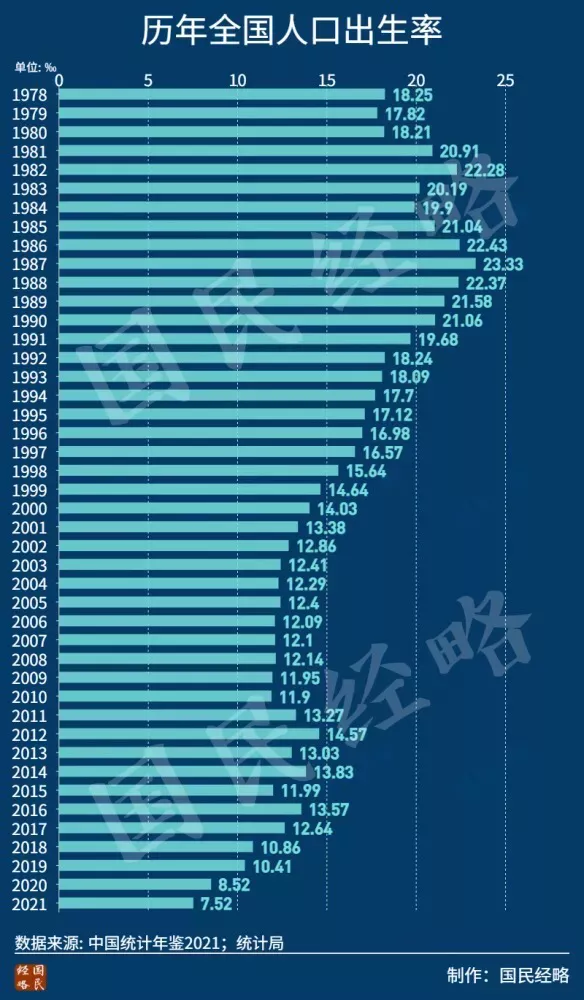

把數據攤開看,新中國成立以來,有三波嬰兒潮。

分別是1949年(當年出生人口:1275萬)-1958(1889萬);三年自然災害結束後的1962(2451萬)-1971(2551萬);最長的周期,則是改革開放後的1980(1776萬)-1993(2120萬)。

1994年,中國經濟不景氣,出生人口降至2098萬,四年後,更是遭遇亞洲金融危機,自1998年(1934萬)開始,人口緩慢減少,這種趨勢一直延續到2003(1594萬)。

在進入2003年後,中國人口出生量,進入了一個非常穩定的階段。

這個時間一直延續到2011年(1600萬)。即使2008年遭遇金融危機,人口出生也沒受到明顯影響。

而從2011年11月起,為提振人口,中央施行全面實施實施雙獨二孩政策。

2012年和2013年的人口出生分別是1635和1640萬,變化並不明顯。

2013年,中央出台「單獨兩孩」政策,再次出現了2014(1687萬)到2016(1786萬)的微弱增長。

要說的是,2016年1月,中國正式實施「全面兩孩」,很多專家興致勃勃表示將有「第四波」嬰兒潮,卻被現實打臉。

次年起,出生人口就開始掉頭,直衝而下,分別是1723萬(2017)、1523萬(2018)、1465萬(2019)、1200萬(2020)、1062萬(2021)。

很多專家說,隨著經濟發展,人口出生下降是必然趨勢。

但這無法解釋,為什麼經濟增速在已開發國家里一馬當先的愛爾蘭,生育率達到1.7。其他如瑞典、丹麥、法國等也有較好表現。

未富先老的中國,出生率不僅在開發中國家創下新低,即使放在已開發國家中,排位也要倒數。

到底發生了什麼?

這一階段的大事,大家可以掰指頭盤算。

4

圍繞催生,新一波專家又上陣了。

有人舉起道義大旗,鼓呼「為國生娃」。

有南京學者劉志彪、張曄等人,在《新華日報》上撰文,要求規定40歲以下公民,每年必須以工資的一定比例繳納生育基金,唯有生育二胎及以上時,可申請去除生育基金並領取相關補貼,否則待退休時才能去除,被網友概括為「不生、少生罰款」。

前幾天,又有廈門大學教授趙燕菁建言,設立養老金領取制度,與生育數量掛鈎,不生的少領,多生的多領。

以懲戒手段來管控生育、把人口純粹視為工具的思維邏輯,有發生變化麼?

把時間撥回上世紀七八十年代。

梁中堂對許多學者不屑一顧,甩出這樣的「憤語」:「我清楚地知道他們不是科學論證,而是以科學的形式為某些長官意志詮釋。」

他說自己之所以堅持發聲,就是要表明世界上還有不同的聲音。

他的思考還在進化。2015年10月,國家決定實施「全面兩孩」後,一位好友和他聊天,提出中國可以借鑑國外思路,「現在已開發國家,目標也是朝向均衡,所以有很多優惠措施,比如說給你產假,第二個孩子就給你多少補助,這叫促進均衡發展。可以在計劃生育框架內尋求一條改革之道,將人口管制變為服務。」

結果被梁中堂一語擊破:

你那是虛的。

停頓了許久,他說了這樣一番話:

「理論必須徹底,是什麼就是什麼,很簡單,這個事情(生育)是人家老百姓解決,即使你天要塌下來了,它就應該塌,這是人家老百姓的事情,我們不管。這是個基本權利問題,在權利問題上沒有別的,你要麼推翻,要麼保護,別無選擇」。

就此來說,如果不能把一切發展是為了人的幸福本身這一主旨樹起來,如果依然抱有人是工具、人是某宏偉目標的磚石的思路,不能把本末倒置的謬思倒過來,不能持續助力人們獲得感的提升,則所有「干預」與「引導」,恐怕都會南轅北轍,越是用力,越將人們向「不願生」的方向推去。

對了,就在人口出生創新低後,我注意到許多以發揚正能量為己任的自媒體,開始紛紛鼓呼人的價值了。

就連退休的老胡也站出來,倡議我們社會要多創造條件,整個社會應該用行動對年輕人說「你們生,社會幫著你們養」。

說一千道一萬,我想最有力的解藥,是讓人們從心底篤信這樣七個字:

明天,真的,會更好。