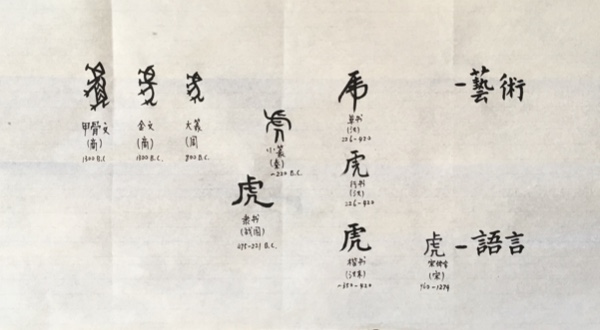

幾年前我為了講解漢字演變,選了虎字作為例子,畫了下面的這張圖。

我想表達的有兩個方面。

第一,漢字演變的大致時間表:橫坐標。

第二,漢字的語言性與藝術性在各種字體中的分量:縱坐標。

這種表就是根據上面兩個原則製作的。

從左至右,表示時間的變化。最左邊表示最遠古,最右邊表示最現代。

從上至下,表示藝術性和語言學的分量。越在上面,字越具有藝術性,語言性越弱。越在下面,字越具有語言性,藝術性越弱。

漢字因為象形而具有的藝術性是漢語獨有的,是區別與世界所有其他語言的最重要的特徵。

我們現在來看這張圖。

最左邊靠上的地方是甲骨文,它是商代,公元前1300多年以前,距今是3300多年。因為這是商代滅亡的時間,所以商代大多數時間在3500+。這是橫坐標。

因為甲骨文就是極簡的畫,具有很強的藝術性。所以縱坐標很靠上。

接下來是金文,現在認為,金文也是商代就有了,可能比甲骨文晚一點點。金文與甲骨文很像,也具有藝術化的性質,所以縱坐標也很靠上。

然後是大篆。大篆晚一點,大約是周代末年。我們看到的大篆大多也是鑄在金屬上的,所以也叫金文大篆。因為鑄造技術的提高,所以大篆字比金文字顯得字體清晰,均勻漂亮。當然也可能有周代末年的人比商代的人字寫得更好的原因,但鑄造技術是會嚴重影響最後字的外觀的。大篆也很象形,所以位置比較高。但大篆的象形不如甲骨文,如果我重畫這張圖,我會把大篆的縱坐標放低一點的。

小篆是秦朝創立的,距今2200年左右。仍然象形,但遠不如前面的三種字體,所以縱坐標下降很多。

隸書比較怪。它在戰國就出現了,先與小篆,這可能是很多人沒有想到的。隸書是民間自發創立和推動的,而小篆是朝廷推動的。隸書是一個長期漸變的過程,小篆卻是靠朝廷頒布的命令讓它成為官方字體,時間很快。小篆是建立在大篆的基礎上,並非憑空想出來的,所以能被大眾接受。但因為秦朝的短命,小篆並沒有時間立足腳,很快被隸書取代,但仍然以篆刻的主要書體流傳了下來。

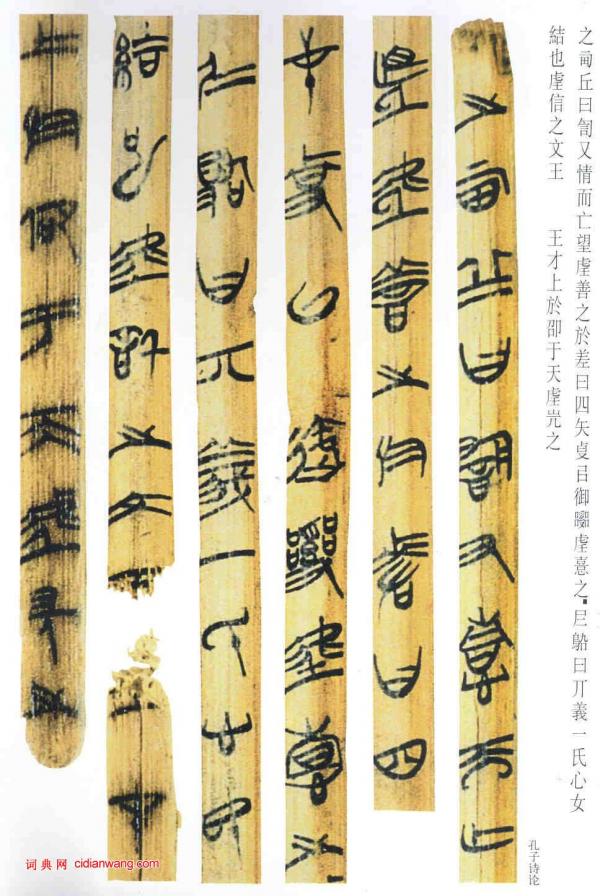

隸書的發展是分兩步走的。戰國時期,為了寫得快,人們把一些筆畫拉直。因為仍然在竹簡上寫字,所以拉直的筆畫仍然不那麼多,是介於大篆與隸書之間的字體。

-戰國竹簡隸書

隸書到了漢朝,因為紙的出現,才出現巨變,比如蠶頭燕尾的特徵筆畫就是這個時候出現的,最後真正完成隸變。漢字也從象形字走向橫平豎直的現代字,漢字的藝術性完全消退,而變成了標準化的語言文字。

圖上隸書比較靠下。沒有完全下來,是因為隸書本身的字體雖然不象形了,但它的蠶頭燕尾,和無拘無束的變化,使得隸書有較高的藝術觀賞性。

接下來,我們從圖上看到,草書,行書,楷書都起源於漢朝。這也可能和很多人想像的不一樣。

得益於紙的發明,漢朝不僅在隸書的發展上達到一個巔峰,也催生了草書,行書,和楷書的萌芽,這些書體是過了很多年以後才發展到它們各自的巔峰。

草書不象形,但它的線條多變,是書法家抒發情感的最好的書體。從這方面看,它具有很強的藝術性,所以縱坐標很高。

行書不象形,也沒有草書那樣行雲流水般的線條,但仍然很靈動,極具個人特點,所以也具有一定的藝術性。

楷書不象形,中規中矩,沒有太多變化。是很好的標準書體,極具語言功能。語言就是要表達準確,減少歧義,誤解,楷書這方面當之無愧。但因為太標準,很難表達個性。但當書寫成行列矩陣,與寫的內容(比如詩歌)在觀眾心裡產生一定的共鳴,仍然具有一定的藝術感染力。縱坐標比較低。

最後是宋體字。這就是一個標準的印刷字體,最好的語言功能,但絕對沒有任何藝術性。縱坐標應該最低。圖上沒有畫成最低,是一個小錯誤。如果重畫,會把宋體字放在更低的位置。

漢字兼具語言與藝術雙重功能。語言要求字體標準,好認讀,無歧義,橫平豎直的標準筆畫最合適。藝術要求有圖像感,有變化,有個性,不千篇一律,象形,多變的有個性的線條才具有藝術性。隸書的出現是快速書寫,可以滿足當時生產力的需要(加快通訊可以提高交流,促進生產力)。過去的人們個個會寫毛筆字,但基本上是工作,或交流的需要。如今我們進入了電腦時代,打字的速度完全可以滿足工作,通信的需要,之所以我們再來用毛筆寫字,是追求漢字的藝術性,或表達自己的情感,或做藝術創作。這是漢字給予我們的獨特的藝術功能,任何其他語言都沒有這樣的藝術功能。