這是上海萬聖節的盛況,年輕人想怎麼展示就怎麼展示。

用太酷啦都不足以能概括。

01職業模仿秀

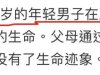

誰不為五斗米折腰,一旦得到喘息機會,打工人會花樣吐槽自己的工作。

有人抱怨當乙方太難:

有人把前人的路走一邊,再怒斥學建築的催人老。

掙錢不容易,可誰要給打工人扣不努力的帽子,是很容易被反駁的。

你看,致敬頭部主播名言的形象,就帶著諷刺意味出現了。

誰不想腰纏萬貫呢,我還每天有當財神爺的想法。

退而求其次,做做金錢豹也行。

但神仙也有各種KPI考核的。

問題來了,做人好,還是做神仙好?

02向世界呼喚愛

萬聖節的主題是釋放心中的幽怨,也是表達對世界美好的追求。

就得上格局。

有人模仿「你××」系列,她一身空姐裝扮,對著偌大的街道表達:

「讓你關機你不關機,讓你系安全帶你不系。」

也許會間接幫助宣傳飛行安全知識。

有人模仿那英,控訴世界的虛偽:

「我有點惶恐,這簡直是危言聳聽。放他媽的屁。」

也許更多人會做最真的自己。

除了吐槽以外,純粹的正能量也在傳遞著。

比如吳京/昊京可能會喊?:一切邪惡終結繩之以法。

苦口良言勸人向善。

但慈悲不度自絕人,那些犯罪案例依然發人深省,值得我們吸取教訓。

領悟到了什麼程度,全看個人水平。

但每到幸福結局時,大家都會齊聲祝願——天下太平。

03超級變變變

更多人是純粹來玩的。

一場歡快的「超級變變變」,足以紀念一個即將過去的秋天。

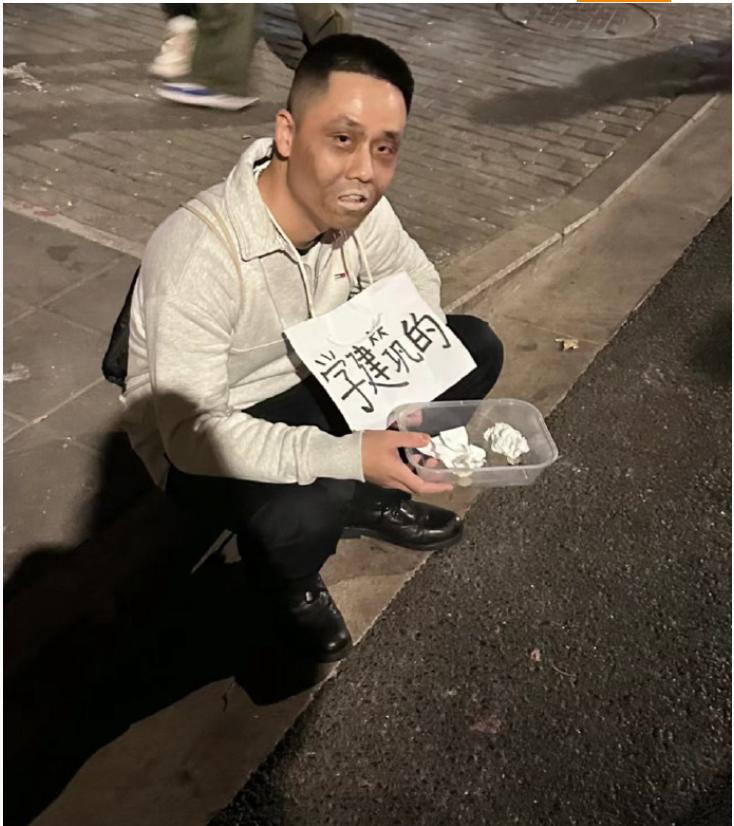

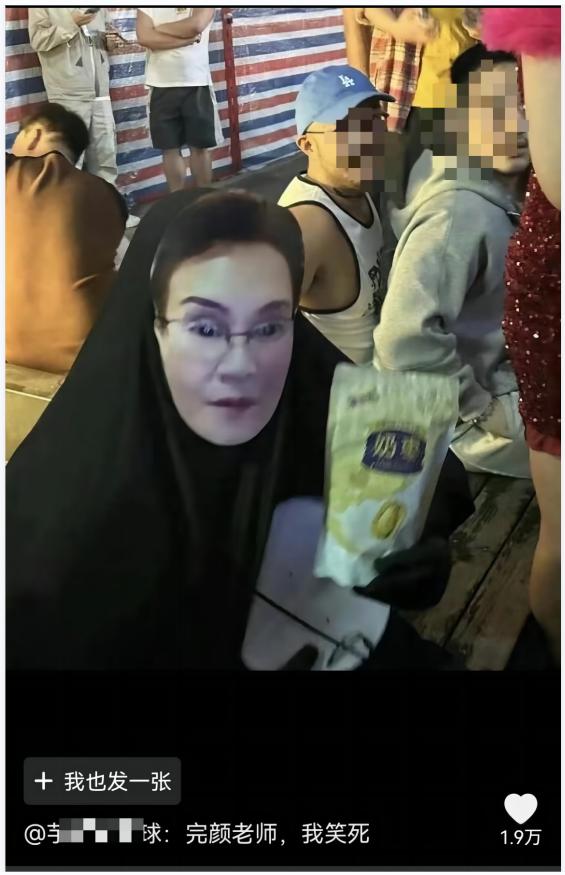

我是肯德基爺爺,你是安分守己的完顏老師。

他手捧菲爾茨瓷磚,她穿戴蒙娜麗莎毛毯,他成為了麗晶大賓館裡的小卡片。

向生活世界致敬,不需要什麼理由,只需要無厘頭一點。

安陵容就成了其中最有范兒的,她遊蕩於深夜的上海。

所謂游,不過是乘「船」而來;所謂盪,街道上迴蕩的是自帶的BGM。

除了硬體設備超標以外,旁邊還有一位女僕,女僕淒悽慘慘的妝容表明她剛從井裡被打撈上來。

要的就是這種新鮮勁,以至於安陵容讓萬聖節達到一個小高潮。

由於模仿得太像,安陵容的扮演者陶昕然親自點讚了這一組藝術畫面。

話音剛落,那群小夥伴全出現了。

已經在另一邊上演「滴血認親」等場面了。

為了再加把火,招妃嬪侍寢用被子裹著送進寢宮的細節,也不能錯過。

雖然秋天晚上的上海很冷,但角色之間的碰撞還是讓氛圍火熱了起來。

所以不要懷疑「甄嬛傳」的口碑。

你來,有的是角色讓你扮演,來晚一點也沒關係;

你走,留一下點回憶。

車軲轆甄嬛騎共享單車離開,就為整場甄嬛傳的秀畫下了圓滿的句號。

看完大家深吸一口氣,感嘆上海人有自己的甄嬛傳了。

這時候恐怕你需要擔心的是想像力夠不夠的問題。

無需擔心個人才華有沒有施展空間。

04不忘初心

然而,很多藝術,貴在受眾少,也貴在大膽。

有人復刻了好萊塢經典角色。

有人紀念那場瓢潑大雨。

有人圖文並茂還原周杰倫的歌:

「讓我們半獸人的靈魂翻滾,收起殘忍,回憶獸化的過程。」

這世界是由草台班子組成的,既然如此,大家都有權瘋狂一把。

萬聖節更應該恢復它本真一面。

這不,人頭攢動。

生靈塗炭。

仿佛捉妖的時刻就要來了。

雖然白蛇不在,但小青常存。

不忘初心啊。

萬聖節,不就是讓鬼怪出來,在你的全世界走過嗎?

05聯動溫暖

出彩,不是萬聖節的全部。

人情世故才是這裡永恆的話題。

爭風吃醋的娛樂圈開始報團取暖。

劍拔弩張的生物界學會相忘江湖。

互相鄙視的三界最終友好相處。

和平不易,不如大家坐下談談,哪有什麼除妖降魔的大事給普通人做的。

不爭的事實是,科技助力生活。

在ChatGPT異化人類之前,請讓我刷手機刷個夠吧。

因為手機太好玩了。

06萬聖節怎麼就崇洋媚外了???

就這麼一個圖一樂的萬聖節,結果在網上被罵了。

有人怒斥說萬聖節西化嚴重。

還說你們周一重陽節不紀念,仁愛禮智信這些老祖宗的東西全忘了。

「呼籲家長們還是別那麼崇洋媚外,帶著小孩過萬聖節真的是妥妥兒的土包子!」

在短視頻平台上,倡議中國人只過中國節的呼聲不絕於耳。

但我想不通,怎麼也想不通,明明這些都是中國的東西啊。

甄嬛傳夠經典了吧,是我們的吧;

財神爺、那英是我們的吧;

西遊記、麻將是我們的吧;

尤其是能最快出圈的素材,絕大多數是我們的。

……

慶祝的東西,玩梗的也都是中國自己的梗。

這咋就崇洋媚外了。

07洋節早就本土化了

當然,你非要說這是發源於國外的就是洋節的話,那細究起來我們過的一些法定節假日,也都是「洋節」啊。

甚至公元紀年,還是以耶穌的誕辰為元年的。

我們放的周日,也是聖經里上帝休息的時間。

如果真要上綱上線,這些也都是洋節。但我們不會這樣解讀它,因為他們早就被我們同化了。

比如三八婦女節,全稱是「聯合國婦女權益和國際和平日」。

它最早起源於美國,只不過那會兒並不在3月8號慶祝。

第一次在三月八號慶祝則是1913年在俄國,然後是1914年在德國。而確定3月8日為婦女節,則是1923年。

妥妥的「洋節」。

還有「五一國際勞動節」,最早來自於1886年5月1日,美國2萬多個企業的35萬工人停工上街。然後1866年5月1日,美國又爆發了更大規模的罷工和示威遊行,要求八鐘點工作制。

現在五一國際勞動節,不但我們慶祝,而且還放假。

當然,這些都是小事。真的要對所有「洋節」都上綱上線,那首當其衝的,其實是我們整個曆法。

今天是2023年10月30日,這個「2023年10月30日」,採用的是公曆紀年,它不但來自西方社會,而且帶有濃厚的宗教色彩。

因為這個「2023年」,指的是耶穌出生後2023年。甚至英語裡面把「公元前」,直接叫做「B.C.」,意思是「beforeChrist」,翻譯成「基督出生前」。

按照中國傳統,我們可以用天干地支紀年法,或者用共和國曆。那今年應該是共和國曆74年。

還有,我們現在周一到周日的紀年方法,則來自羅馬的君士坦丁大帝,他在公元321年3月7日正式宣布7天為一周。

按照中國傳統,可以採用更古早的七曜日紀周法,就是用「日曜日、月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日、土曜日」代指周日到周六,現在日本還在沿用這一曆法。

不過「七曜日紀周法」,最早也是舶來品,由古巴比倫文明傳入印度,再由印度傳入中國。如果再去細究,會發現不但洋節…我們日常穿衣用度,學習的種種理論,都有許多西方的影子。

把這些全都剔除,既不可能也沒必要。

許多所謂的「洋節」,在中國都已經有自己的含義了。

比如聖誕節在西方是一個闔家歡樂的節日。外面商店都關門,一家人聚在一起吃大餐,父母給孩子送禮物,如果有宗教信仰的,還要唱聖歌,舉行宗教活動。

然而在中國,很少有人聖誕節會特意和父母一起過,大家會和朋友、戀人一起出去約會玩耍,會送蘋果寓意「平安」。

其差異之大,完全就是兩碼事。中國人與其說是在過聖誕節,不如說是披著聖誕節外衣的「情人節」。

所以,有人開玩笑說,照今年上海萬聖節的尺度,是不是可能要被我們搶過來了呢?

說到底,所謂的節日,不就是一個找機會做點啥的藉口嗎。

工作很累了,生活很辛苦了,還要被人無端攻擊,那得多慘?

與其批判來批判去的,我倒覺得就像這這位網友說的那樣,大家開心幸福就好。

所以對於大多數不是為了宣傳意識形態的過節。

就不要太上綱上線,不要動不動就自詡正義地舉報了,行嗎?