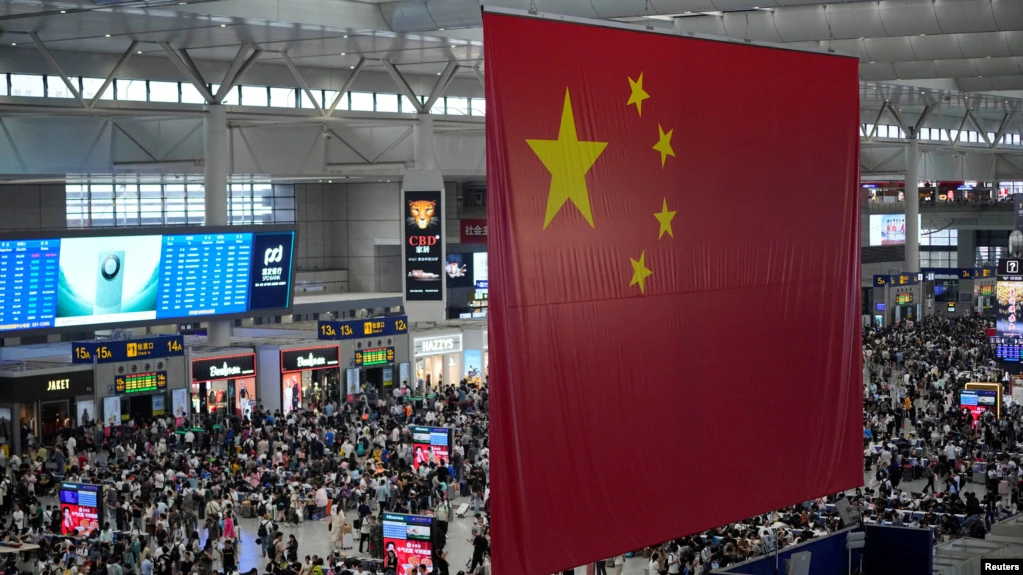

資料照:上海虹橋火車站在中秋節和中國國慶假日期間擠滿候車人群。(2023年9月28日)

香港—

中國國家統計局在10月31日,公布10月份的綜合採購經理指數(PMI)從9月的52.0跌至50.7,而且製造業採購經理指數更跌至49.5,是今年第6個月跌破50大關。雖然從另一個商業機構作出的調查顯示,10月的服務業採購經理指數升至50.4,超出業界預期,但專家分析指這僅是受惠於「十一黃金周」,沒能反映整體經濟現實狀況。

財新網和標普全球股份有限公司公布10月份的採購經理指數,指出10月的服務業採購經理指數從50.2輕微升至50.4,是自今年7月以來再次錄得上升,不過這數據還是今年目前為止倒數第二位。前天則經濟研究所副所長蔣豪直言,上個月的服務業採購經理指數得以回升,只是因為今年的十一黃金周跟中秋節連在一起而成。

他告訴美國之音:「中秋節對中國人來說,是春節以外最重要的節日,而且今年跟十一黃金周連起來,形成迭加效應,對服務業有拉動是必然的。只是不可能每天都是中秋節,民眾也不會每天都能旅行,所以長遠來說對經濟沒有很大幫助。」

隨著新冠肺炎疫情在2023年初進入尾聲,今年初的服務業採購經理指數獲得大幅提升,今年1月從48提升至52.9,到了今年3月更升至57.8的新高。可是在4月開始就出現滑落之勢,雖然5月的時候再次回升至57.1,但是6月的時候卻大幅降到53.9。於是中國國務院在今年7月31日發布《關於恢復和擴大消費的措施》,推出20條刺激民眾消費的措施,包括「優化汽車購買使用管理」、「提升家裝家居和電子產品消費」、「擴大餐飲服務消費」、「豐富文旅消費」、「促進文娛體育會展消費」、「開展綠色產品下鄉」、「壯大數字消費」、「持續提升消費服務質量水平」、「完善促進消費長效機制」等。可惜現實卻是在這些虛空的言詞「推動」之下,8月的服務業採購經理指數,反而從54.1下跌至51.8,然後再跌至9月的50.2,是今年的新低,到10月才因為十一黃金周推動下才得以回升。

對於推動民眾消費的無力,旅居澳洲的獨立金融學者司令認為,根本原因是中國的醫療等各方面社會保障做得不好,令老百姓不敢把銀行存款拿出來消費。他告訴美國之音:「如果民眾一直擔心有病看不了,醫療需求消費增加之下,就不敢拿錢出來消費。於是他們只會花錢滿足口腹之慾和應付生活所需就算了,這些都是非常少額的消費,很難拉動中國經濟的增長。」

經濟前景不穩造成民眾不敢消費

只是中國人習慣把錢存在銀行,在缺乏社會保障的環境之下,作為遇到危急狀況時自保的手段,是中國傳統以來的問題。那為什麼不少中國人在十多年前願意花大錢作高額消費,到最近幾年又減少呢﹖

前天則經濟研究所副所長蔣豪表示,中國人現在對未來不看好是主因。他說:「在改革開放的時候,經濟一年比一年好,因為大家都賺到錢,所以大家都願意花錢。但是現在經濟不好自然不敢亂花錢,因為不確定花了錢之後,明年能否再賺到錢,甚至是誰知道我工作的企業明年還在不在呢﹖」蔣豪續稱他和身邊的朋友都對明年的經濟發展不太樂觀,誰都不保證明年能賺到多少錢,所以在花錢方面是保守一點。

面臨經濟衰退是幾乎所有中國民眾皆知和認同的事實。中國國家統計局上月中公布,第3季度GDP同比增長4.9%,比第2季度的6.3%明顯放緩。而且中國經濟近年最依賴的房地產方面,據國家統計局最新數據顯示,在今年1至9月的全國房地產開發投資額累計年減9.1%。加上中美貿易戰並沒有結束的跡象之下,外資減少甚至撤出在中國的投資的情況沒有改變。於是中國青年失業率在8月達到史上新高的21.3%,令中國政府決定採取駝鳥政策,宣布不再公布相關數字。因此可預料中國青年失業情況在近期不單難以改善,甚至有可能更嚴峻。

服務業採購經理指數尚且可以依靠重大節日,比如是中秋節、十一黃金周、春節和五一假期得以迎來小陽春,可是製造業採購經理指數就沒有這一方面的刺激因素了。

中國國家統計局對於10月份的製造業採購經理指數再次跌破50大關,提出的解釋是因為受「十一」節日休假和節前部分需求提前釋放等因素,尤其是9月份較高基數和10月份工作日減少等因素影響,官方還是對前景表示樂觀。

國進民退令經濟難以推動

不過蔣豪認為中國經濟難以改善的主要原因,還是中國經濟政策走了「國進民退」的老路,將資源都偏向國有企業,而國有企業卻因為壟斷資源而缺乏效率,不能發揮跟資源相配的差能,造成資源浪費。司令也認同中國政府對市場經濟干預過多,令市場發展無法拉動。他說:「政府還是想用大水慢灌的老套路來刺激工業生產者的生產活動,這樣只能起到短期效果,而且他們也只是拿著納稅人的錢胡亂揮霍,或者是重複進行低水平建設。如果沒有市場需求帶動銷售,產品還是賣不出去的話,光依靠國有企業的統銷統購,還有壟斷式壓價,長遠來說還是起不了作用。」

另一個造成中國經濟面對困難的因素,是中國政府對民眾的管理愈來愈嚴厲,尤其是新冠肺炎疫情期間採取的「動態清零」和突然而來的防疫政策變更,令民眾內心更加不安,直接影響民眾消費和投資的意欲。

旅居紐西蘭的獨立評論員,油管頻道「岳戈南方浪」的負責人岳戈表示,「動態清零」政策對民眾已經造成「新冠疤痕」效應。他告訴美國之音:「當西方在去年夏天已經取消防疫的時候,中國在年末還在繼續嚴控疫情,這些管控對民眾造成創傷。中國政府說封就封,說控制就控制,比如是餐飲業來說,突然不許他們營業,投資是說幾十萬甚至是一百萬元的事,他們突然就這樣血本無歸了。所以現在民眾無論是消費和投資也會謹慎一點,因為不知道什麼時候又有變化。」

另一方面,中國政府為了進一步掌控權力,在民生細節上也進行嚴密監控,比如是北京市警局等五部門在2021年7月發布《關於加強違規電動三四輪車管理的通告》,規定從明年1月1日起,違規電動三、四輪車不得上路行駛,也不得在道路、廣場、停車場等公眾地方停放。到底什麼是「違規」,相關通告卻沒有明說。所以蔣豪無奈表示:「三輪車是老百姓的生活需求,現在卻管得那麼嚴厲。這樣只會令老百姓不敢花錢,因為就是要防備將來各種不確定的因素,甚至是動盪場面。」