2009年7月4三味書屋演講

今天來了這麼多人,我感覺有點慌。這個題目不是一個準備得特別好的題目。以前我一般是不談改革的,這個問題談的太多了,也不太好談,我也不是很擅長,當然現在這個問題也不太好迴避,到今年三十多年了。今年年初我嘗試從歷史的角度談了一下這個問題。現在很多人談改革時有一種擔憂:改革會不會被革命所撲倒?會不會改著改著就改不下去了,革命就來了。為什麼呢?因為中國實際上有過這麼一次,改革被革命所撲倒的歷史。既然是有過這麼一次的,而且我又是做歷史的,我就想把這個聯繫一下,也就是我們回顧一下當年那次改革被革命所撲倒的歷史,看看今天我們有沒有什麼可以借鑑的。

所謂被革命所撲倒的改革就是所謂「清末新政」。關於清末新政,歷史界的說法很多。它為什麼失敗?為什麼新政緊接著革命,王朝就覆滅了?這個說法很多,比如有的說這是假改革,假改革真聚斂;還有的說當時條件已不具備了,到這個時候改革已經晚了。其實我以前這麼認為,戊戌維新那時可以,1898年可以,但戊戌維新失敗了,清政府反動,不改,經過義和團運動,清政府的空間比較小了,就不行了。還有一種說法是改革比較匆促,成本比較高。成本高的改革容易反彈。總而言之,大家基本上都認為,清末新政沒有改好,引起了所有王朝覆滅前的種種毛病,什麼吏職腐敗啦,什麼橫徵暴斂啦,什麼人民民變蜂起了。過去還有人專門研究辛亥前一年的民變的。我們今天講就是群體性事件。

但是這些年來由於史料比較多了,大家研究比較公允了,態度也比較放平了,就發現實際上清末新政,包括辛亥前,那個時候的中國,並不是一團糟,沒有很強的末世景象,不是說我們這個王朝已經完了。

李宗仁先生當時是廣西陸軍小學的一個學生,他後來說,他說我覺得清末新政時一天比一天好,蒸蒸日上,一進入民國就完了,一片黑暗,軍閥割據,互相打仗,老百姓今天被這伙兵搶一下,明天被那伙兵再搶一下,日子沒法過。而且他還是個得益者,他是軍人嘛,他就是在軍閥中打出來的,最後我們知道,他後來是大軍閥了,是桂系的大軍閥,而且當了民國最後一任總統,他實際是得益於軍閥混戰的,他不應該說軍閥不好的,對吧?他這麼說應該是有道理的。而且後來我看了一些,他們提到新政的時候,都沒有微詞,不是我們想像的那時候一片黑暗。

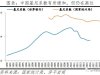

研究過辛亥前就是1910年的民變——就是我們今天講的群體性事件——研究證實過,那個時候的民變,都是小規模的,全國一萬起。那時中國人口是四億五千萬。我們去年的,他們告訴我是八萬五千起,今年肯定比去年還要多。怎麼比較呢?這麼大一個國家,那時的面積比現在還大呢,那麼多人,才一萬起,就是太平盛世了,沒什麼事兒,別看一萬起挺多的,那胡椒麵撒在那麼大國家、分散在一年裡,沒多少,不像一個受不了的事。

還有,當時的國家改革,各項改革,國家能力是在提高。改革前的時候,剛剛受過八國聯軍的入侵,整個國家,北方殘破,辛丑條約簽訂了以後,庚子賠款,實際上拿走了中國的主要收入,就是關稅和鹽稅,庚子賠款四億兩白銀是用關稅和鹽稅做抵押支付的,也就是說從那以後中國就拿不到自己的關稅和鹽稅了,而這是兩項主要收入。但我們知道,清朝在平常的時候,每年的收入也就是七、八千萬兩白銀。到了清末新政開始時,比這還要低,因為我們知道主要收入都賠款了,再加上各省還有小額賠款,那個數目很大。即使是這樣,在這樣一個非常惡劣的條件下,到了1911年辛亥革命前,一年的財政收入是兩億四千萬兩白銀,這個數字今天看來不算什麼,但這在當時是很大的量,這個國家在關稅和鹽稅都沒有的情況下,還能有這麼多的收入,說明國家的能力是在提高的,而且各項改革都在很有序地進行。

比如說司法改革,那時候司法改革是一個很重的任務。之前中國的法律與現代的法律差距太大了。整個的司法系統(法條、案例)、審判系統、監獄系統,整個都不是現代化的,但當時改革進行得有條不紊,非常有效。而且在辛亥前已經把新的法律頒布了,它的成敗我們暫且不說,但他能在這麼短的時間內把這套東西做好,你可見當時他們新政的效率是很高的。

行政改革也是,把中國傳統科層制:吏部、刑部、禮部、工部,改成今天現代意義上的科層制:外交部、陸軍部、海軍部、工商部,這樣一個科層制改革也實現了,下一步就是地方改革了。

還有地方自治。地方自治在這個時期蓬勃進行,一直到鄉,那個地方自治進行得相當好。那個時候有個比較,清末新政時的社會治安與民國時的社會治安有著天壤之別。清末新政時基本大多數地區是相對太平的,為什麼呢?地方自治,鄉坤們就能夠把治安管起來,很有序。再就是,到頂上,各省成立咨議局。雖然是咨議機構,但它畢竟是民意機關,對各省的督府有很大的反製作用。中央後來進一步預備立憲——這是最關鍵的,朝廷居然答應了,限期立憲,1905年說,九年以後也就是1914立憲,它有時間表,不像我們現在沒有時間表【笑聲】,後來立憲提前了。 1911把它提前到1912前,後來就完了。

再就是教育改革,廢科舉、建學堂,新式教育成為國策。從國家開始辦國立的學校,國立的西式學校,大學、中學、小學都有。也鼓勵民間辦,它不像我們現在的教育,國家包圓了,私人辦就是拾遺補缺,基本上國家壟斷了。那時教會可以辦、私人也可以辦,整個教育改革還是有規模的,還是比較有序地進行。

軍事改革做得更早。全國的軍隊淘汰舊軍,編練新軍。把以前剩下的什麼八旗、綠營、勇營,全部變成巡防預備營或都淘汰掉。然後編練新軍,新式軍隊,從制度、編制到訓練方法全部都是西式的,各省都要編練新軍。

你看,改革在那樣一個環境中、在那樣一個情境中,能這麼走,而且走得比較有序,感覺還可以吧。而且這樣一個改革沒有造成什麼大亂子來。當時最大的亂子就是兩種,一個是丈量土地。因為中國的稅收、中國的土地——按黃仁宇的說法,不能在數字上管理,是一筆糊塗帳,(估計到現在可能還是糊塗帳吧?)你不知道它有多少土地。丈量土地農民反抗得比較厲害。再一個是辦學堂。沒餃接好。好多農民把學堂給燒了。其它的改革沒有受到很大的反抗。也就是在1911年清朝垮台的時候並不是它最失民心的時候,老百姓對它的感覺還不錯。倒是民國,沒了皇帝以後老百姓反彈很大。

首先是那些刁民。就是鹽販子、土匪、小偷、流氓啊,那些膽大的,全出來了,沒王法了嘛,都出來了。都出來秩序一亂,各地方當局又管不了,於是老百姓就開始抱怨。實際上進入民國以後老百姓的民意有很大的反彈,認為民國管得不好。後來兩次復辟跟這個有關係,確實民意對民國並不好。但問題是,當時——現在也是——決定政治走向的,不是底層老百姓,底層老百姓對政治的作用是非常緩慢的,或者非常間接的,真正的每個歷史關頭,車怎麼轉向,扳這個方向盤的,還是大人物,不是老百姓,從來如此。

但問題是,搞得不錯,為什麼它就完了呢?而且完得那麼快,稀里嘩啦就完了。這是有它的道理。 1911年王朝的當家人犯了兩個大錯。但這兩個大錯也有道理。

1908年光緒皇帝和西太后相繼死去,這是一個轉折點。當家人中間比較有經驗的、老成的,都死了。光緒的死,我們覺得已經查明——從他的頭髮中驗出有很多砒霜的成份,是被毒死的,以前也一直這麼說,但沒有證據。這次看來肯定是了。因為誰受益就是誰幹的,估計十有八九是西太后乾的,這個是很順理成章的,從歷史上的推演應該是這樣的。為什麼西太后把光緒搞掉呢?而且光緒頭一天死的,她第二天就死了,從醫案上看,此前她就拉了兩個月的稀了,硬挺著不死,你別說,這老太婆也夠有毅力的了。

其實從歷史上看,西太后這個人不是頑固派,當年戊戌變法為什麼她反對,為什麼她搞政變,很大程度上是由這個政治結構決定的。就是說你這變法搞成功後,我也就得退休了。因為她是實際上的皇帝,名義上的皇帝是光緒。名義上的皇帝可以明正言順地搞,搞成功了,這個老太婆就得退休了。為什麼呢?她甲午戰爭的時候,大家都認為就是你老太太的問題,就是你老太太沒搞好,中國失敗了,後來她不得不讓光緒來主持變法,自己退居頤和園,歇著了。但是光緒呢還要向她請示,但光緒一旦把這個變法搞成功了,她就只好退休了。我們知道讓這個政治強人退休都是個很難的事,誰都不願意退休。權力是強人的春藥,這沒了春藥活著沒意思,就沒有精神頭。這個結構本身導致的。

加上當時戊戌變法當時很多滿人權貴,不想大局,他就想保自己的權位、勢力,不想變法。一旦老太婆退居二線了,他們就是天天去遊說老太婆。最後,當然呢,變法過程中,兩個人又有點磨擦,前方後方的,二人結構都是這樣的,中國也如此,總是要磨擦,越磨擦越大。開始兩個人都挺好,到最後就敗了。中國的事老是重複進行,沒什麼新鮮的,當年也就這樣。最後老太婆出來,想把光緒廢了,光緒掛起來閒置了,你就得把新法廢了,變法不能搞了,就往後退,退到義和團了。你想,為什麼要變法,變法就是為了應付當時的國際形勢、國際壓力。那時的壓力和今天不一樣,真是能把你這個國家滅了,那時講究這個,弱肉強食嘛,叢林時代。怎麼應付呢?就變法。現在不讓變了,壓力還在,我就告訴你,義和團那邊有刀槍不入的神術,真有神術不就可以了嗎?加上周邊人的配合,最後老太婆就信了,真有神術,那就了不得了,就開戰唄。中國在1914年之前唯一的一次宣戰,就是那個時候。當時光緒就急了:我們一國都打不過,十一個國家,我怎麼打?哭了,在堂上。宣戰之後一敗塗地,發現他沒有神術,誰也沒有神術,都是吹的。完後老太婆就下定決心變革。新政很大程度上,真正的領導人是她。就像我們 1992年之後鄧小平一樣,咬緊牙關,就一定要變了,力度很大,進步也很快,連預備立憲都答應了。

但是老太婆又有隱憂:她當時七十多歲,光緒才三十多歲,年富力強,按自然規律,他要死在後面。她犯了個大錯誤,她把變法給廢了,殺了六君子,這是個大錯誤啊。一旦她死了,她就擔心輿論清算。歷史記載,都是後面人寫的。光緒當家了,就翻案了。這是她的一塊心病,無論如何得把光緒搞掉。所以在接班人的問題上她就沒有什麼心思去管了,就是一定要把光緒搞掉,還不能搞得特別露骨,還非常麻煩。為光緒治病的問題,兩個人互相折騰:只要太醫開了藥,光緒認為這個藥開得不錯,老太婆認為這個藥肯定不對;只要老太婆認為開得對的,光緒肯定不吃。兩邊就這樣,可以看出雙方之間的心結非常地厲害,疙瘩沒解開。最後老太婆臨死之前把光緒搞死了,她只有一點時間了嘛,於是匆匆忙忙地把一個三歲的溥儀當皇帝,當家誰當呢?溥儀他爸爸——攝政王載灃,載灃當時有多大?才二十五歲,像我們今天八**後的一個孩子。這麼一個孩子突然之間當家了,他什麼閱歷都沒有,生在深宮,長於婦人之手,這樣的人,一個少年權貴,而且他當家之後,幾乎滿人的少年權貴全都出來了,溥偉、載濤(溥偉,恭親王奕**嫡孫;載濤,醇親王奕**第七子-編者注),一大幫,少年貴公子,當年就是騎馬遛鳥的這幫人全出來當家了。完了就開始有兩個動作。

第一個動作,就是把權力從漢人手裡頭收到滿人手裡頭。他們講,這不對啊,這麼長時間,「我大清」,天下怎麼都是你們漢人說得算呀?收權!第一動作就是把袁世凱給趕走了。袁世凱是當年晚清最明白事兒的大臣,也是勢力最大的。當時張之洞跟袁世凱實際上一點不對付。張之洞說,這事很不靠譜,你當時找不到比袁更好的人了,你把他趕走了。陸軍部交給蔭昌,他是個飯桶。包括後來的湖廣總督瑞澄,也是少年權貴,就是這幫人當家,把軍權、中央各部大權全部攬過來,逐步地收回。這是第一。

我們知道,自從太平天國以後,清朝有兩個大變化。一個是政治格局是滿重漢輕,還一個是內重外輕,就是中央重地方輕。但太平天國以後,尤其是湘、淮軍起後,整個倒過了:內輕外重,體現為督撫專權,第二個就是漢重滿輕,滿人的政治智慧、政治能力一直在下退。應該說,太平天國剛被打退,同光中興時,滿人還有幾個人,還有恭親王奕?,還有文祥(文祥,1859年任軍機大臣。1861年的辛酉政變肅順等一黨敗後,上奏提議兩宮垂廉聽政,其後受到重用--編者注)這樣的人,比較明白的。地方還有個八兒的像關文這樣的能力不強,但事兒還明白。但到了清末時,快滅亡的時候,進入二十世紀時,滿人的政治實力、能力就又進一步大幅度衰退。沒有什麼明白人。像肅親王善耆、端方(端方,1904年任兩江總督,1905年參與出國考察,總結考察成果,上《請定國是以安大計折》-編者注)這樣的,像當家的,慶親王奕連氿 **粒迥┬掄**逼諏彀嗑****蟪跡**911年廢軍機處後首任內閣總理大臣-編者注)算是明白人,這種人已算是朝廷中的三流四流人物,他們已經算是明白的了。你這個時候要把權收到自己手裡,得罪人是非常大的。

收權就典型的表現就是成立皇族內閣。他說是我要搞立憲,成立內閣,成立後,裡頭一共十一個人,九人是滿人,其中五個——或者有人說是七個——是皇族。這還了得?當時在清末新政時有個民間運動叫立憲運動,發起請願,一撥又一撥。發起請願的都是地方士坤,老百姓沒有參與的,農民、工人沒有參與的。立憲為了什麼呢?其實他並不懂西方民主的動作,並不知道政黨是怎麼回事,國會選舉怎麼回事,也不知道三權分立是怎麼回事。但有一點他們知道,通過立憲我們這些地方士坤可以與你們分權——分享權力。很大程度上漢人計程車坤要更大的發言權。但搞皇族內閣,大失人心。

第二個錯誤,把地方的權力收歸中央。自從太平天國以後,湘淮軍崛起後,地方勢力的上升是一個持續的勢頭。到十九世紀末,地方主義的抬頭已到了第二階段,不僅政治強人而且地方鄉坤的勢力也在抬頭。這個勢力很大,跟督府專權合二為一。我們知道,1905年有一個收回路礦權的運動,就是把清政府賣的或被迫出讓的修鐵路和開礦的權力收回來。收回到哪呢?收回到地方。所以地方的鄉坤、政府都可以開礦、修鐵路。但這時中央政府想把這些權力全收回中央。最典型的標誌就是收回京廣鐵路和四川鐵路的修建權。這個京廣鐵路收回了,但四川鐵路沒收回來,就造成了保路運動。雖然說當時四川人辦了好幾年鐵路了,一寸鐵路也沒建成,錢都讓經辦者拿到上海炒債券去,虧了,但這個權力是人家的,你中央不能輕易地收回來。

這兩個錯誤實際上是太要加強中央集權。中間犯了一個大忌——世襲制的大忌。收回到權貴手裡,你們才有資格管理國家,我們就沒有嗎?這麼長時間了,我們的發言權越來越大了,突然之間你們讓我們沒有發言權了,你們這些少年權貴就要當家了,人得罪得很大,徹底失望,這些上層的土坤們失望,不是老百姓失望,老百姓其實無所謂。

有兩個指標性事件,1911年4月份,革命黨人集中了全黨之力,在各省選鋒,到廣州由副統帥黃興親自統帥,當時把全部的資金砸進去了,人、精銳。怎麼樣呢?一敗塗地。僅僅是水師提督李准和兩廣總督張鳴歧這兩個地方官員就給收拾了。起義的結果就是黃花崗七十二烈士,黃興同志受傷了跑到香港。孫中山徹底絕望,遠循美國,就是沒戲了。

然後皇宮內閣出台,鐵路國有出台,到了十月份,武昌一群群龍無首的烏合之眾,之前的領袖不是死就是逃了,沒有頭兒了。只是傳說,機關被破獲後,名冊被人拿去了,瑞澄按圖索驥,這是謠傳,實際上沒這事,他沒這膽量。但是謠言的份量很大、動員力量特別大。因為很多新軍與革命黨多少有點瓜葛。當時北洋六鎮不革命,只有一些從外國回來的頭兒想革命,多數下級軍官不想革命,但各省的新軍都傾向革命。軍隊就是這麼個分野。這幫人是不是革命黨,都多多少少有點來往,就怕這一追查,正在人心惶惶時,突然有一個軍官拍掌罵了幾句,一槍打死了他,大家就意慌慌,說咱反了吧!就衝出來了,奔了彈藥庫,把炮拉出來向總督府轟。在這個過程中,沒有人是頭兒,沒有人指揮。瑞澄是個飯桶,一聽炮響,馬上就從總督府的圍牆挖了個洞,跑到江上去了,他要是帶點兵在那頂著,烏合之眾打散了。當時那個師長、統制張彪——他比瑞澄好一點,他是當年張之洞的孌童,張之洞據說有點同性戀傾向,他雙性戀,女的也要——這傢伙也是個沒什麼行武經驗的人,他象徵性帶兵鎮壓了一下,沒壓下,也跑了。頭兒都跑了,第二天天亮就全占領了。咱頭是誰啊?沒頭兒。後來熊秉坤說他是什麼連黨代表,當時革命黨根本沒有,都是共產黨編的。當時他根本沒有頭餃。他就說,我是頭兒。咱們的旅長不錯,於是把黎元洪從床底下撈出來當頭兒。就這個事兒,全國響應。一幫烏合之眾,一哄而起,成了。你看看這事,有心裁花花不成,無心插柳柳成蔭。就是這個體制就是這樣,他大失人心了,沒人幫忙。地方計程車坤們不幫忙。如果他們樂意幫滿人去鎮壓的話,就弄住了,肯定能摁住。各地方都這樣,滿人先跑。揚州,是很大的地方,當時是鹽商的匯集地。古代的揚州比今天的揚州要油,這麼大的地方,也不是革命黨人光復的,也不是當地傾向於革命黨人去的,是一個純粹的小混混兒,連地痞流氓都不算,臨時找了幾個人,弄了些白綢——搶了個綢布店——往身上一捆,當時人們傳言,革命黨人都是白盔白甲,替崇禎皇帝報仇來的嘛。進城滿人就跑了,滿人知府與鹽稅衙門的頭兒全跑了。你哪怕弄幾個衙吏也按住了。可以說沒用啊。從整體上,當時,沒用啊。我們知道後來,袁世凱反動時,禁衛軍這兩個師也沒什麼意見,變天了,但有一點,我們的編制別給我們弄掉了,我們的薪餉 ——禁衛軍的薪餉比較高——要維持。行,答應。你說這麼沒用的一個統治集團,居然敢收權,收了權得罪了人之後,於是天就翻了。

這個道理為什麼?為什麼老百姓並沒有什麼不滿。當時老百姓還是跟著士坤走,這是中國的一個特色,跟著我熟悉的人走。他們的政治理念、意向都要通過士紳來表達,他不想那麼多。所以這些上層說變也就變了。

這是我們講的清末新政的問題。反過來說,我們今天是不是好像,我現在感覺當年犯的錯誤都犯了。大錯誤,比如清政府的義和團,這種反動的錯誤我們也犯過了。政府也犯過了。後來,中央收權,也收過了。分稅制就是一個中央收權的過程啊。分稅制之前與分稅制之後,中央內外輕重已經差距很大了,現在是越到地方、越到末梢越沒錢,越到中央越有錢。而且世襲制的錯誤也正在犯。打江山坐江山的呼聲是什囂塵上。可靠,這也犯了。但,好像還可以,還沒有什麼事兒。我們今年雖說是多事之秋,中央很緊張,好像迄今為止沒什麼事兒。為什麼呢?道理何在?當年為什麼就一下子不行了呢?

這裡有一個很重要的問題:我們這個社會是一個中間層缺乏的社會。中間層不是沒有,有,但他與底下脫節,而且是越來越脫節。尤其是九十年代以後,改革在高速進行的時候,這個過程中,後面的二十年嚴重脫節,政府很有效地安撫了知識分子。注意,這個安撫是在高壓之後的安撫,所以顯得特別有效。

還有一個問題,整個知識界在九十年代以後,有一個很強烈的自覺,就是回歸學術。的確,後來的學術是比八十年代要深了一點,規範化了很多。回顧看來,今天整體的國內學術水平比那時高了,但近年學術官僚化問題敗壞的比較快,但總體來說比那時高,翻譯水平、研究水平是比那個時候高多了。但也提供了一個藉口,讓知識分子遁入象牙塔,尤其是體制內的知識分子。

這兩個脫節,近年來更明顯。專家被豢養化的情況很嚴重。一有什麼事兒,如要漲價了,專家參加公聽會,肯定出來放話,向著政府放話。他放話的力度比政府說的還要狠。這個結果導致整體上的喪失信心。本來老百姓對你有知識的人,還有點信念,希望你們說句公道話,但事實上是做不到的。真正能說點真話的人非常少,而且在體制內非常孤立。你不要以為像我這樣的,我不算是什麼真正的了不得人物,真正能抗命,發言。即使這樣,已經很孤立了,沒人待見你。你別以為我們都會,到哪都是鮮花美酒、群眾歡迎你啊,沒那事兒。這整個體制它確實做到這一點了。大眾經過長期的全能主義的統治後是分散的大眾,是一個原子化的大眾。即使很不滿,想讓他有點什麼反映這個是很難的。反映也是個體的反映,開始農民於葉榮他搞農民抗爭,開始很好玩,幾個村子,抗爭了。抗爭後政府來鎮壓,先把當事者、幹部給撤了,再給點好處,收買,你把領頭的供出來。農民就特別痛快地——就把頭兒供出來。現在農民經過長時間的磨合,不是這樣了。現在再想擺平群體性事有難度了。公民社會成長、公共空間的形成需要有一個過程,這個過程相當漫長,不是一蹴而就的,它有頂的打壓,而且我們還缺乏一些條件。而且它能長成什麼樣子,現在不可預期。原來,八十年代能代民請命的,能站在第一線的,能表現最激進的,這一塊,現在基本上已經不行了。大學已經不可能再成為一個什麼什麼的中心了,不可能。別看當局很防犯,其實沒事兒。你別說讓他自發出來鬧事,就是說你去發動他都不一定干【笑聲】。他不僅僅是被安撫了,更加嚴重的是犬儒化——或者官方有個詞兒:「低俗化」。你別認為低俗化是個不好的東西,其實政府特別喜歡低俗化【笑聲】:你大學生如果低俗化了,沒事兒,你再怎麼折騰、聲色犬馬,這事跟政府沒關係。 (現在)那麼多濫事兒,檔次特別低,教授做那點事兒吧,比流氓都不如。流氓有時還敢作也當:一拍胸脯,咱就幹了。他特別噁心,幹完了不認帳,偷人東西占人便宜還耍賴,磨磨嘰嘰的不認帳。地方流氓幹的事他們都干,以前說「士子無恥」有誇張的成分,現在真是無恥了,這就是所謂低俗化,就沒有風險了,臉都不要了,還有什麼風險了。這就沒有形成一個力量對政府構成壓力。

但問題在於,你把這層收買了之後,不見得民間就平安無事了。你可以看出,群體性事件他們處理起來越來越難了。你不要認為地方沒有經驗。其實這幾十年過來,他們很有經驗了,有很多成套的辦法,但是現在越來越不靈,為什麼呢?草根精英在崛起。政府很有麻煩,但麻煩不是頂上在底下,挺麻煩的。而且公信力不是因為精英出來給政府說話就能提高,恰恰相反,他是加速了公信力的喪失,連知識界的公信力一塊搭進去了。害得像我這樣的,都不好意思被人稱做「教授」,咱們就直呼其名,我最不喜歡人叫我「教授」,這頭餃已經完蛋了。但這些人還中熱衷做這些事。草根在成長,所有的東西都草根化,或者網絡用語就是「草泥馬」 化。但有一個更大的問題,如果是精英還沒有喪失公信力時,這個社會的穩定是可以期待的,如果都草根或草根精英在崛起,這個動盪的方向你就不知道了,你就完全失控了。你比如以前,很簡單,這個地方出事兒吧,你這邊有頭兒,找鄉坤,鄉坤一出面就擺平了。而且後患比較小。他也知道你是怎麼回事。但是現在你找不到頭兒。現在農民也不像以前似的了,就把你出賣了,現在出來敲鑼、領頭鬧事的都是大媽、孩子、老太太、七八十歲的,你總不能把老太太抓去吧?都有經驗了,雙方之間就是道高、魔高地折騰。

不光這個,比如說宗教。一般說宗教,正經八百的宗教,比較正規的宗教,都是社會穩定的力量,無論是佛教、道教、基督教,他存在對社會穩定都有幫忙。所以幾乎縱觀古今,各級政府都在利用宗教,利用正統大教來抑制小教。但我們現在很奇怪,大教本土化被腐蝕掉了,公信力在喪失啊。大家一看這和尚不像和尚啊,情婦都找了。有的方丈呢,都是買的,公信力就喪失了,想扶都扶不起來。基督教呢,三自系統,是我們承認的,沒力量。地下教會,無處不在,又取締不了,以前是取締,現在只能讓他生存——非法生存。但結果就是異端非常猖獗。原來是擔心政府來壓它。政府不扶持正教的話,異端一定會起來。但異端它要幹什麼,你就不知道了,就失控了。民間也是如此,你一旦把它都變成精英都收買了,都就成你那樣了,你整個對民眾的掌控就沒有了。這個風險可能比革命都大。當時辛亥革命動盪不大,他們講文明革命,整體來說我們不能搶東西,不能去打外國人,破壞很小。很多地方說革命必須破壞嘛,蘇州也革命吧,拿個大竹杆把他們家瓦挑一塊摔碎了,就算破壞完了。整體上相當平和,除了發生戰事的,像武漢三鎮、南京,其它地方相對平和。但如果我們這樣放任走下去的話,我們的風險是相當大的,現在不好預期。這個社會的理性力量,是有問題的。實際上被安撫的精英和草根精英都不夠理性,被安撫的精英不要臉:政府說什麼我都說好;草根精英是反彈很大。現在看來,我感覺儘管說,為什麼說,今年看來好像還沒什麼事,但我感覺改革的危局還是依稀可見。我想可能現在中央政府比我還著急,他很多招兒出來,他也在改進,但是他當年的、清末的時候,統治者的憂慮與他的憂慮是相近的。清末的時候——我曾寫過一個小文章——曹汝霖,「五四賣國賊」,其實他當時不是賣國賊,以後也不是,留學生,也被招進宮——現在是政治局——給太后講課,這當時還上了很多,與現在政治局講課一樣。當時他比我們的尺度要大一點。他那時的憂慮與我們現在的憂慮是相似的,就是說,一旦我立憲,實行選舉了,我的地位會怎樣?我的地位是最關鍵的問題。我們會不會亡,我們怎麼樣,這個是最關鍵的問題。今天改革也是這個問題。好多問題,最後都歸到「我會怎麼樣?」都擠在這兒。當時滿族清貴能大幅度地收權,當然他做得很差了,實際上也是這個憂慮的體現。他認為我把這些權拿過來就沒事了。恰恰相反,他滅了。但是,如果我放,會不會慢慢的也滅了。這估計是與現在他們想的問題差不多。其實這個問題還沒有解決。中國轉型,到現在也沒有轉完,這個結,一百年前與一百年後,其實差別不是很大。

好了,我就講到這兒吧,謝謝。

下面我估計可能有很多問題……

主持人:好,我們就利用下面這個時間就這個問題來和張老師進行交流。我們還是按順序,舉手發言。好,後面那位同學。請大一點聲音。

提問1:張老師,請您談一下與李景治(中國人民大學國際關係學院院長****編者注)的矛盾問題,和現在大學官僚化的問題,謝謝!

張鳴:這好像是2007年的事兒了,已經過去很長時間了。它這個衝突就是官僚化本身的衝突,我倒跟他個人之間倒也沒什麼。好像最近李景治……先生又去政治局講課去了,所以有人在博客上給我留言,說,你看你有什麼了不起,你看人家都去政治局了。證明他……很厲害,哈。這個我都可以預料到。其實沒什麼,事實證明,這個事情鬧完之後,雖然我僅僅是跟一個院長鬧的,但我實際上已經出局了,從某種意義上說,這是我所追求的。我知道肯定要出局,出局就出局吧。因為它很簡單,最簡單的衝突就是評職稱的問題,他就是覺得我當官就可以說了算,就是評職稱完全就不是一個學術活動。這也不是他一個人的,幾乎都這樣,你所有科研機構、所有大學,所有評職稱基本上都差不多,只是說有的做得要有點人情味兒一點,有的做得比較suoruo而已——就是說誰權力大誰說了算,所謂的投票都是走個過場,只要是領導看上你了,你肯定就上,看不上你你就沒戲,這是中國的一個毛病。我就是想把這個東西給揭出來,揭出來就是一個麻雀嘛。當然要揭出來就必須把他和我給晾出來,就是兩個身份給晾出來,晾出來之後大家就討論嘛。當然這個結果,在我們中國就是這樣的,你可以反頂上——你說中央怎麼怎麼樣其實無所謂;但是千萬不能反自己的頂頭上司,尤其是不能跟頂頭上司公開鬧翻,一旦到了這樣一個地步就等於說,你得罪了一個領導就等於你得罪了千萬個領導——你看你小子兒,刺兒頭嘛,誰敢要你?所以呢,其實在鬧之前,我想走的,還有些學校跟我接洽,但是鬧完之後,所有人都……不見了【笑聲】,他們認為到了別的地方我還會接著鬧,就是這這樣,就這這麼個結果。

當然官僚化的問題已經很明顯了,現在它變得很快。現在大學官僚化和學術行政化的問題實際上進展得非常迅速。原先是以一年為單位——去年比前年要更進一層,現在已經不是以年為單位了,是以月,或者以星期、以天為單位往前走,就基本上現在我們看到的現象,你們看我們接觸這麼多:大學校長抄襲,廣州中醫藥大學的校長徐志偉,博士論文整個抄襲自己學生的,相似度50%,他還在那兒辯解,振振有詞,把人家舉報者——人家舉報者實名舉報,舉報了兩年,頂上就是查不出來:說這個問題,我們沒法鑑定。這玩意兒打眼一看就能看出來,中學生都能看出來,識字兒就能看出來——一樣啊!那不行,頂上就不處理。好像還有幾個副校長,也在抄襲;院士,抄襲。只要大人物抄襲,那是小人物頂槓。這種情況不是個別現象,只是我們只看到這幾個人,其實這種現象——我寫文章說過——相當普遍,相當普遍。原來我們說河南人造假造得比較厲害,現在我們學界還不如河南人呢! 【笑聲】根子就是這個問題。

提問2:張老師,我有兩個問題:第一個就是,倡言司法和政治改革的偉大教授賀衛方被貶到新疆去了。司法改革我感覺這些年有點倒退,包括最高法院都是從黨務系統調了一個人來做,這是一個事情,想聽聽您的評價;第二個問題,您剛才提到草根精英,您認為他們最容易從哪些地方突出出來。謝謝!

張鳴:問題挺難的。但我認為賀衛方還不算貶。我跟他通過電話,在他去石河子的時候。北大定點支援石河子是他們的慣例,很多人都去過,所以他去你也不能說他是貶,而他也情願去的。北大能把他收回來,我聽說是受了很大壓力的。這一點,北大還不錯,還不錯。

至於說司法倒退,本來其實當局是想把政治改革的課題用法律這個途徑繞過去,所以我們法律就突然火了。你們記得嗎,像朱蘇力當年考到北大的時候,最想考的是中文系,他是詩人嘛!中文系的分兒比法律系高。所以人家沒上上,就去了法律系。現在法律系的分兒比中文系不知高多少倍了,你看突然就火起來了,就是說他挺重視的,就是想從這兒繞。我們應該說這些年的改革在法律上的動作是挺大的,原來我們是啥也沒有,你知道我們原來是啥法都沒有的,就一個《憲法》,連一個《刑法》都沒有,就一個《懲治反革命條例》,再一個《婚姻法》、《工會法》,沒了,這個國家是沒有法的。現在我們還有不少法了,法院審判,天天在開庭,還像那麼回事兒了,他還是有進步,他還是想繞,想繞過去。但是現在看來有點繞不過去了——政治問題還是不能從法律都解決。他沒繞過去,或者是他途徑沒找好,或者是根本繞不過去。反正就是沒繞過去,所以我們看底層就有點倒退,頂上其實也不算什麼,因為其實高法的最高領導人其實都不算是很專業的人士,出身都不是很專業,這是中國司法界的一個特色,現在恐怕還在維持,一個是黨政幹部,一個是復員軍人,兩者又高度結合,在法院和檢察院裡,這些人還是骨幹。人員的專業化其實還沒有完成。改革怎麼辦?改革就是踫到利益的問題就動不了——就是這個領地已經成為某些人的世襲領地的時候,你就很難動。所以我們看到改革有些倒退,實際上原因也不完全是上面的,底下也有,這個挺複雜的。但是好在律師群體強大起來了。現在律師不錯,很猛,包括一些草根律師。我也見過一些草根律師,就是沒上過大學的,自己弄弄弄,考個司法考試,有了律師資格了,很猛,很厲害。就像周澤(周澤,中國青年政治學院,副教授,律師;2008年5月7日被《南方人物周刊》評為「我們時代的青年領袖」之一;2009年6月22日,作《就展江辭職致中國青年政治學院倪邦文書記》文。****編者注)這樣的 ——搗亂分子,很多,其實也不止他一個。這恐怕是近些年司法改革的一個成果。

提問3:我給張老師糾正一下,其實我還是真正上了大學的,不是大學沒上。

張鳴:你不是……【笑聲】,但是你屬於搗亂的。

提問4:正好您提到我了,我也有個問題想和張老師做個交流。剛才張老師回答的時候提到校長抄襲、教授抄襲這樣的問題,最近我也面臨這樣的困擾,就是在22號,我通過中青報發表了一個決心,要對若干抄襲的人要列出個長長的名單,對那些抄襲我的文章的人,要痛下殺手,一個一個進行追擊。結果中青報報導了,其中點了兩個人的名後,這兩個人給我發了簡訊,差不多就是要跪地求饒的狀態。我最近對我的決心又有些動搖了,我不知道要怎樣面對這樣一個局面,其中一個同學說,我現在是家裡的頂樑柱,我現在博士畢業了在大學當老師,老婆要生孩子,父母下崗,你要是真要追究下去,我的工作就沒了,那我怎麼辦?這種情況我也不知道怎麼辦。我一直在想,如果我今天不來揭露這樣的……,在我準備要乘勝追擊、痛下殺手的時候,在這裡可能有很多很多人有類似的情況,如果我今天不把他們揭露出來,可能以後在他們成長的過程中,有一天會很有成就,會成為廣州中醫藥大學的校長,會成為遼寧大學的副校長,到時候人們可能還不會放過他們,還會查他們這些案底的時候,我們是那個時候把他們狠狠地砸下來,把他們所有的成就毀於一旦呢,還是我們今天把這些事情拿出來做一個清算,讓他們做一個懺悔,讓社會給他們一個寬容?

張鳴:我理解,我特別理解你這樣一個想法。我剛剛看了你寫的一個評論,就是重慶的那個狀元。現在的問題就是,是不是我們現在不追究他,他就從小惡變成大惡了,是不是當年這幫人就是這麼上來的。但是現在的問題是,現在的知識界已經腐敗了,它自己已經腐爛了,不要臉了之後很多人都在干,而且尤其是位高權重的人在干,如果我們不先把這些位高權重的人搞掉,從小人物開始抓——那很容易,你一抓,他就完了。但是我們抓了這些小人物,那些大人物巍然不動。周濟 3月15號說話,我們要對這個零容忍,發現一個,追究一個,不管他是誰。言猶在耳。現在出了這麼多事兒,一個都不管,他連個屁都不放。我是主張,在大惡小惡並存的時候,我們先要去懲罰大惡,因為他的惡性太大,你說你一個校長你都抄襲,你還可以說,是學生抄的,你就可以免罪。你看那個遼大的副校長,那個學生被取消博士資格了,他屁事兒沒有。你這像話嗎?!你是第一署名啊!對不對?而且這樣的事兒不是一個兩個,幾乎每個大學都有,相當多的都有。你看那些聯合署名的,基本上都是後面的人做的。然後呢,如果這個是抄襲的話,馬上就推得一乾二淨,是他抄的,跟我沒關係。甚至說我都不認帳,就像那個院士似的,我都不知道,我根本不知道。這個情況就是我剛才說過的,他沒有廉恥。官僚化導致沒有廉恥,他不在乎這個。這個時候怎麼去澄清這個?雖然說你從小的抓起也可以,但是我覺得從大的來抓更好。如果我們抓了小的,大的依然逍遙法外,就像武漢大學的周葉中(周葉中,武漢大學教授、博士生導師、武漢大學學術委員會副主任兼秘書長、校研究生院常務副院長,「十大中青年法學家 」稱號獲得者。曾因合著《共和主義之憲政解讀》一書涉嫌抄襲引發「王天成訴周葉中著作權糾紛案」。****編者注)一樣,據說他不但沒有下去,反倒還升上去了,什麼國務院學科評議組成員了,你這還了得?那我們黨還幹嘛呢?你總不能說,豺狼吃人,狐狸偷雞,我們抓了半天就都抓了狐狸,這個我覺得還是有問題。

提問5:我是說我們社會能不能對這些小的來一次寬恕的運動,因為我確實發現,研究生、博士生抄襲的現象太嚴重了……

張鳴:先打完了大的,再寬恕小的。大的如果不打掉,小的肯定會成長起來。

提問6:剛才你提到清末改革的時候,地方政治還是很好的,還是比較太平的,社會秩序良好,我想到魯迅的作品,他談到,當時社會的麻木。這種太平是不是建立在當時人民麻木的基礎上的呢?我們設想一下,如果當年我們接受了西方那樣有明確的權利義務的概念的話,社會是否會變得更亂?所以我的問題就是,中國總是要變的,在變的過程中,對民眾的啟蒙、啟智工作最重要呢,還是繼續讓他們世俗化更重要呢?因為如果啟智會不會是社會更亂?

張鳴:他這個問題提得挺好的。社會秩序好不是麻木的問題,麻木不見得不幹壞事兒,麻木可以成為愚民,但也可以成為暴民。這兩個都是一回事兒,都是一個群體。當時由於整個社會控制比較好,老百姓對它的秩序比較認帳,所以它比較不錯。但是民國以後,從根兒上就沒有王法了,地方自治也變質了,這個時候就出現問題了。整個民國時期,都在開民智,但是沒到底層,就是在都市裡頭,在知識界。個體的權利意識的建立,是個非常漫長的過程。即使今天,要讓老百姓認識到個體本位、權利義務,還是相當難的。因為有個巨大的文化障礙,中西之間畢竟有個文化障礙。個體本位不是我們的一個傳統。所以怎麼轉是個很麻煩的事情。真的有個體本位的時候,那他首先想到是自我覺醒,他可能首先是低俗化的東西,首先是欲望的釋放。我們這30年學習西方,我認為我們在個人慾望的層次上我們走得最快。飲食男女我們走得最快,比西方還快。我們想當然地認為美國人就像我們這樣,其實美國人也不這樣,美國只是少部分像這樣,像拉斯維加斯,但是我們幾乎每個縣城裡頭——像鄧貴大、洗浴城— —每個小鎮都有拉斯維加斯。但是社會變革需要有個代價。需要有動力,人的基本欲望是動力,但是放出來能不能被規範,這個路可能挺長,需要長期的磨合,需要很廣泛的公共生活,從中認識到自己的邊界,不能說我告訴你,你的權利是啥,義務是啥,你就可以做到了,其實不是這樣的,這個東西不是誰誰誰教能教會的,必須去折騰,折騰折騰就會了。現在的好處是我們畢竟不會回到原來比較封閉、比較田園、比較宗法式的農村生活中去了,現在畢竟城市生活已經是中國的主導生活模式了,城市生活的好處是需要有個公共空間,它是你生活的需要,這是個前提條件。

提問7:清代有人開過一個藥方叫虛黨立憲。

張鳴:虛黨——這個東西挺難,難就難在黨不可能讓你虛了。當年談判預備立憲時也不是讓他虛了。這個西太后能答應關鍵是因為她也看到這是大勢所趨了。她自己怎麼想的沒留下文字,當時她為什麼能答應。我退一退也許可還能保住,可能就崩了,這個老太婆有一點知識,有一點朝代更迭歷史故事的知識,她以前就常讓人來給講這個。她知道做為帝王之家的人,往往在末世的命運都很悲慘的,她可能看到了這層,她緩虛就虛了,至少面子給我就行了。所以清的憲法大綱,你可以看出,從字面上看沒什麼,君權還是很嚴重的。但那個君權已經被大大削弱了,再往前走就是虛君了。但現在的問題是你能不能讓黨也虛?我們說了不算,這個障礙在這,而這個黨要比當年的滿族集團要強大得多。他有很多利益糾葛。雖然說這個集團很多人都不一定真正幹事,都是為自己打算。但他自己的利益至少在某些層面上與這個黨的利益高度結合,而且近年這個結合有加強的趨向。而且實在不行,人家可以走啊,真要崩盤時人家可以走啊,不像當年沒有退路,不行可以去加拿大、美國啊。其實西方要想幫助中國變革,不需要你做什麼,像顏色革命什麼的,都不需要,你只做一件事就行了,你把去你們那參觀,去一個給他削乾淨一個,他貪多少錢給他扒乾淨,讓他以後不敢去,必須留在中國,他就好一點。他就想,萬一真要是崩了怎麼辦呢?這就會好一點了。

提問8:草根階層在農村,像我們這種大學生出來,有沒有,在以前,唯一的想法是留在城市,努力變成城裡人,比那些人高一檔。但現在有一個問題,很多留在城市裡的人,特別是留在大城市的人,想回去,回不去了。因為裡面的很多情況已經變了,很多問題,他們自己也很關心,也一樣是個原子化了的單個的人。我家鄉那個地方每年都有爆炸,最近我們村子又爆炸,這麼多年來地方處理這個事都很簡單,給錢,給個三萬塊就差不多了,一個賠償,隱瞞掉了,已形成惡性,我們這些人能做些什麼?該做些什麼?

張鳴:你講的基層政權的失效是很普遍的,除了少數發達地區,多數鄉政府早就破產了,它基本職能是失效的。有它沒它差不多。什麼點事都得頂上來處理。

農村精英能不能回去?這個問題我估計農村它這個精神失效與整體農村變革、中國社會大變動有關係。農村社會的變動最大,它比城市還大,城市的基本結構還有,只是說我們現在建了新小區,跟那個社區情況不一樣了。但農村變化特別大,有自己遷出來不回去的,也有做侯鳥的人,侯鳥也有常回去和不常飛回去的,還有留守的人。它在一個變動過程中、在衰敗過程中。這時候你考上大學的人,想回去,很難。即使安排村官也安排不了多少人,所有村官只是想鍍把金就回去的。實際上落後地區能安置、體制內能安置大學生的位置沒有。它空,嚴重缺乏。一個地方的一個鄉,或一個縣,這種事業單位吃財政飯的單位,它嚴重超編。嚴重到什麼程度,不是膨脹一倍、兩倍,是十幾倍、幾十倍。一個縣工商局,編制十幾個人,但它能有三百人甚至一千人,你自己去掙錢吧,就是合法傷害,我給你權。這種情況下,結果是加劇了農村落後地區的破敗,把人都趕出來,你沒有機會在里做什麼。作為精英,你開個店、搞個工廠,你根本做不了這些事情,你去當官,體制內早就滿了,你根本沒機會,你種地又不會。現在流出精英沒有回去的餘地。什麼時候呢?真正的變到一定程度了,這個城鄉格局穩定了,你才可能回去。這個時候可能也就指望你回去了。但現在時間還不到。

提問9:張老師,我非常欽佩你具有的知識分子所具有的操守和良知,欣賞你文筆的恢諧和睿智,您的書我買,您的文章我看。

張鳴:謝謝謝謝。

提問10:您的《歷史上的雞零狗碎》中有一篇文章,《張氏父子頭上的光環》,你提到張學良是個花花公子。而且九一八事變他並沒有像我們過去所學歷史講的那樣。是他放棄抵抗,把這個屎盆子栽蔣身上了。我想問一下,究竟應當怎麼評價張學良,他是千古罪人、賣國賊,還是英雄、愛國者?現在我國正統歷史教科書怎麼對他評價的?您幫我分析一下,我在鳳凰周刊看到說張學良的事兒,他晚年在美國居住的時候,楊虎城的兒子去看他,他拒絕接見,還對楊虎城頗有微詞。這裡是不是有什麼玄機和奧妙?

張鳴:最後一個事兒我不太清楚。

張學良肯定是一個大節有虧的人。他在民國史上負面的評價應該很高。你父親是被日本人炸死的,你是中國人、軍人,父仇應報吧。你是軍人,守土有責,居然不抵抗,這樣的行為都能被原諒,而且被美化,僅僅是因為西安事變。就像我說的,共產黨的一個史學家跟我說的,不管你歷史上流氓也好,地痞也好,土匪也好,只要跟我黨好,那麼你可以名垂青史;不管你是紳士也好、教授也好,只要跟我黨不好,你就遺臭萬年——以黨劃線,這個歷史評價是很糟糕的。我覺得張學良可能他還有些個人性格上的可愛之處,像扎嗎啡的人就他一個能戒了,但這是小節,他大節有虧。國難家仇,你都不顧,這種人怎麼立得住呢?中國人講你這是很麻煩的事。

張學良在西安事變中,他跟楊虎城倆人的確是有矛盾。但後來怎麼到這個地步我就不知道了,那個史料我沒看到。謝謝!

提問11:我剛才提的問題他還沒回答。我想再問一下,您認為目前在中國哪些階層容易產生像您說的草根精英。

張鳴:三種人:一種就是律師,一種是媒體人士,還一種是民間維權人士。

提問12:張老師,您好。我想聽一下您對台灣的政治模式對中國大陸政治體制改革有什麼意義?

張鳴:台灣畢竟是民主化了,這個沒問題。台灣的民主也值得珍惜。雖然它還有一些問題,但它畢竟解決了一個問題,人家認為華人不能搞民主,他還是搞了嘛,目前還是比較平穩地進行,這當然對我們以後的改革有啟示作用,他還是很像中國人的,不是,他就是中國人【眾人笑】。他比我們還中國呢。所以他能搞,我們也能搞,這個榜樣作用很好。我特別希望台灣把民主搞好了,給我們一個樣子,既然國民黨和共產黨以前很像,在外國人看來都是威權主義,一個藤兩個瓜,國民黨能作,你為什麼做不了呢?

提問13:中國現在罷官以平民憤,但好些官被罷了後,很快就復職了。原來還是三四年,現在很快就復出了。民間有說法,判決死緩的等於十二年,判決十二年的等於五年。官員找替罪的方式,我想請您談一下看法。

張鳴:他這個東西很簡單,我不是說過嘛,統治都是靠官來統治的,但都會宣稱它是代表人民的,人民是我的基礎,其實人民不是他的基礎,從來都是官僚才是基礎。你記住這一點。所以,民又不能公然地惹,是多數啊,有了大事,被報出來以後,必須得懲治幾個官員,安撫民心。但是對官員必須照顧,被免職了,就會很快復出,即使是判刑了,也輕,比民輕多了。人家貪個幾千萬,也未必死刑,你偷個一百萬試試看?偷九十萬判無期的嘛。關鍵,任何統治官是基礎,他靠官統治的,不是靠老百姓,民國時,有人很激憤,什麼「中國民國」? ! 「中華官國」!現在也一樣,必須給官照顧,所以公務員才有這麼多優待,我們沒有房子他能分。你不優待,誰給你幹活?因為是這些人支撐,不是你在支撐,你是貢獻賦稅的,是給錢的。你清楚這點就行了。你老百姓要清楚,在官民結構中,是個偏重結構,你是名義上的龐大,名義不代表實際,實際過程中就是這樣的。不是說結構如此,除非你把這個結構打破了,比方說官是民選的。鄉長一旦是民選的,馬上對老百姓就好了,立竿見影,結構立馬掉過來了。你現在這個結構,沒啥可想不開的【笑聲】。

提問14:革命中斷了清末新政,這個革命倒底是因為清已爛透了,水到渠成、瓜熟蒂落,烏合之眾是不是壓倒駱駝的最後一根稻草?還是因為清統治者犯了錯誤使得革命成功。革命到底是開創了中國歷史的新時代,結束了皇權幾千年,還是使得新政一個很好的進程中斷了。責任到底是孫中山革命,還是十月一聲炮響送來了更激進的?

張鳴:我理解你的意思了。他不是那麼簡單地說話。瓜熟蒂落,清政府一點責任沒有?不是。革命黨人有功,把一個腐敗的政權推翻,開始一個新天地,也不是這樣的。新政本身的進程,多數時候還是比較不錯的,還是一個平穩的改革,但是,由於這個統治者犯了大錯誤,犯過重大錯誤,所以他的合法性被削弱了,再犯錯誤,人就不一定原諒你了。所以後面犯兩個錯誤,比較致命的時候,就沒人幫它了,它就完了。為什麼說黃花崗起義和武昌起義的差距就在這裡頭。我們承認,一般按進化論角度說,帝制是不好的,共和制度是比專制制度好。但是我們要記住這個問題,不是帝制都不好,現在的英國、日本,是代議制的開山之母。不見得只要有皇帝就十惡不赦,關鍵,制度變革,老百姓能不能得到福禮,社會能不能安定,國家能不能發展,而不是僅僅是它是帝制、它是共和、它是民主、它是君主立憲,人為地把制度劃成一進步或落後的指標。我們以前的歷史就是這麼簡單化,現在我覺得不能這麼簡單。如是要新政能讓老百姓過得好,國家逐步進步,就是應該新政。滿族的皇帝留在那也無礙,革命也不好啊。我們當時學的是最先進的制度,直接把美國拿國來,臨時政府就是美國體制,而且把美國政治學會會長古德諾(古德諾(Frank.J.Goodnow,1859-1935),美國政治學者,時任美國哥倫比亞大學的法學院院長,是美國政治學會的創議人,當時世界政治學和行政學的權威,也是顧維鈞的博士生導師。1913年,通過卡內基萬國和平基金會(Carnegie Ednowment for International Peace)的介紹到中國擔任民國政府的憲法顧問。****編者注)請來給你們當會長。我們學美國怎麼樣呢?學美國之後好了嗎?沒好。中國的變革反而停滯了,國家亂了。北洋軍閥有個好的地方,還比較尊重規則,至少不鎮壓學生、讓你有言論自由。但是國家太弱了,連駐外使節的錢都沒有,中央政府都開不工資來。這個也不行。歷史的進步,不能是由一個維度,僅僅是制度名號上的維度,就像我們現在不能說美國的制度一定比英國制度好一樣。 (美國的制度)好為什麼英國不換一個制度呢?

提問15:您能不能評價一下薩達姆時代的伊拉克和現在的伊拉克?

張鳴:這個我不知道,我既沒有考察過薩達姆時期的伊拉克,也沒有考察過現在的伊拉克,我不知道哪個好。

提問16:張老師,我是學法律的。關於聯邦體制談談您的看法。

張鳴:那是禁區。當的民國時也嘗試過,聯省自治,當年的毛澤東還是個激進的聯省自治主義者。他甚至還想成立湖南共和國。我新寫過一篇文章討論這個問題,中國這樣一個大國,東西南北差異這麼大,實行聯邦制比較適合。我們現在實行的,也是個不是聯邦制的聯邦制,港澳特區存在,這不是聯邦制是什麼?但他不肯認這帳,他必須加上中央集權,他有他的問題。我們中國聯邦制的條件還有欠缺,他是從歷史上繼承了一些不好的東西,比如我們的省治,這是當年蒙古人統治時跑馬劃出來的,我們以前是州郡縣制,基本是郡縣制模式。郡是稍微大一點的,可以自治的單位,一般郡的設置都考慮這一個地方的文化、經濟、政治的單元,一個郡的人大體上文化圈子、語言是一樣的。我們後來的省打破了這個界限,比如現在江蘇省,江南江北江中三個地方差距這麼大。安徽也是這樣的,原來的省比這還要大,它就是把一些不同的文化區域放在一塊,這怎麼自治?當年湖南、廣東搞聯省自治時,為什麼搞不好?地方太大了,各區域不一樣。比如廣東,珠三角、粵北它們之間的矛盾比外省還大。湖南也是,湘東、湘西、湘南、湘北,怎麼幹?沒法搞自治。自己就打了,趙恆惕和唐生智兩個,一個湘南一個湘北,啪,打起來了,唐生智把北伐軍一勾搭來,這個自治就廢了。中國想搞聯省自治或聯邦制,首先得把省劃清。當年國民黨嘗試過,把東北三省劃成九省,把北方各省縮小,像熱河、察哈爾、綏遠啊,嘗試向小省制走。但四九年以後又回去了,不但沒有把變小,還擴大了,大省制。大省制的結果就是沒法搞聯省自治,搞不了。前提必須得走這步。但現在不想搞,我現在中央政府不能弱,一弱就鬆了,必須得把所有的東西都抓到手裡,這是中央政府的私心。骨子裡,不能搞聯幫邦制背後就是這個。袁世凱當年設五十個道,但最後也沒有推行。如果真推行了,今天的改革就有基礎了。現在的行政區劃是蒙古的行政區域,蒙古是軍事帝國,是靠軍人繃住的,這不是胡鬧嘛,我認為中國的出路就是聯邦制,但是還有很長的路要走。

提問17:大學和學院的官僚化、體制化。兩個典型人物,一個是我們學校的展江老師(展江,中國青年政治學院新聞與傳播系主任,教授,2009年6 月,寫公開信《告老還師書》提出辭去主任職務。** **編者注)他的一篇《告老還師書》,我感觸很大;第二個是陳丹青老師在清華,感覺中國大學留不住好教授。對這樣一些好教授、中直之士、秉直之士,對平庸的人可以用福利收買。對這些中直之士能用福利滿足嗎?

張鳴:他也不會給你福利的。 【笑聲】

提問18:那靠什麼才能滿足他們不做違反我黨的事。

張鳴:展江,我也很熟了,他也不是想與我黨對著幹,他還是很溫和的人,只是想做點事兒做不了,開媒體監督會開不了,想去美國,人家還查他,把護照給扣了。他相當溫和了。就這樣的也不行,你只要說真話,比較直一點,大家都看你很難受,領導看你更難受。領導是這樣的,做為一個單位領導,他不需要什麼中直之士,甚至不需要能幹的人,單位是國家的,與我什麼關係,大學更是這樣的,大學好不好壞不壞與他什麼關係,指標是教育部定的,外國人看不懂的指標,而要達個標,這要抄襲。因為所謂成果加碼,他逼著學生,每一個學生,清華研究生發一篇核心期刊論文,SCI論文,逼你去抄嘛,你能發了嗎?老師也有指標。他要達成這個指標,他大煉鋼鐵就行了,他不需要你能幹人士,因為你半天也寫不出來,當然是好的了,但他不看你的質量,他碼堆兒,現在學術成果是蘿蔔是白菜,什麼有學術的人不在他話下,他的政績就是蓋樓——蓋樓是不是摟錢我就不知道了——大學無所謂,大學沒有政績可言,所以他根本不在乎你。他要是在乎你吧,那就是花瓶,展江還是個人物啊,咱們也把他當花瓶。就是一個花瓶的角色,對領導來說。他在不在領導不在乎,缺了誰都一樣。他就是把這些面上的事做好了就行。所以,你認為的中直之士只能被淘汰,被邊緣化,一步步被擠走,越噁心的升得越快,這個趨勢都如此。

提問19:那我們的社會需要什麼樣的人,難道是這些烏合之眾嗎?

張鳴:我們的社會當然需要一點兒好人,說實話的人。但社會需要領導不需要。

提問20:我有個在國外學政治學的同學,請談談留學生對中國發展的影響。

張鳴:那天梁文道和我說這個事兒,當年二三十年代回國的留學生都起到了很好的作用,中國的轉型、教育、大學建設、學術建設,為什麼現在不行了呢?現在他媽海歸回國,好些極左,都不像話的人都是海歸,而且還是很大牌的海歸。好些替某些部門說很噁心話的人也是海歸,回來搶位子、票子、女子——五子登科的,也都一批一批比比皆是。他問我怎麼會這樣?我說我也不知道。都是中國人,差距這麼大呢?這很奇怪的事。他是海歸,我希望他回來別這樣。你有點知識分子的骨氣,別一回來就黨化,一下子就變得與體制那麼親和,自己這點學術操守都放棄了,我就認識一些海歸,放棄了,回來以後看《人民日報》,看《人民日報》才會發文章,發的文章就是人民日報社論嘛。你到國外學什麼去了,《人民日報》不是早就可以看嘛。我很奇怪他們為什麼會這樣。如果這樣你回國來幹嘛。我希望能把我們政治學變得像學術一點。現在政治學有點不太像學術,很大程度像政策研究,已經不錯了。還有一大部分就是宣傳,這就有問題了,這不叫「學」嘛。

主持人:今天天氣很熱,張老師已經為我們做了近兩個小時的精彩演講,讓我們再次感謝張老師。

張鳴:謝謝大家。

本文根據演講錄音整理,未經演講人審閱,如有疏漏,敬請諒解。

整理者:張屹

(讀者推薦)