新中國成立後,許多大陸居民,無法忍受飢餓和貧困,以及歷次運動的煎熬,不惜在警犬和槍彈的威脅下,冒著生命危險,強渡或偷渡深圳河,逃往香港「自由世界」,30年間從未停止。

1962年,大批吃不上飯的百姓像潮水一般逃往香港,香港媒體曾以「五月大逃亡」、「水銀瀉地」冠之。

當時傳出謠言說「英國女皇誕辰,大放(邊境)三天」、「第三次世界大戰快打了」,不少民眾感到逃港才是出路。

又有人逃港成功後很快就給家裡寄錢了,旁人見了充滿憧憬,不顧一切冒險前行。

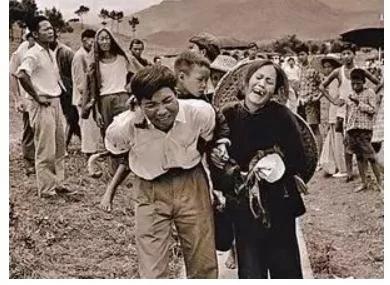

在這場「大逃亡」中出現了一幕幕感人的畫面:

香港人民湧上街頭,將手中準備好的衣物,食品等紛紛投向需要援助甚至一些可能等待被遣返的大陸同胞。畫面非常感人。

1962年之所以掀起逃港狂潮,與大陸的大饑荒不無關係。

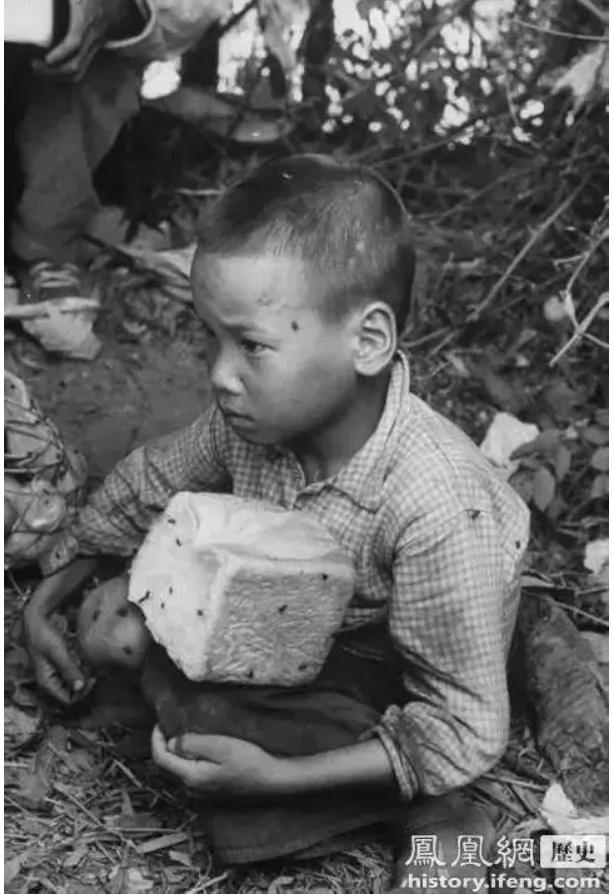

珠三角一帶,民眾為了解決糧食短缺問題,紛紛致信香港親友求助。香港親友便把食物裝入鋅鐵盒子密封起來,用毛巾或布把盒子包得嚴嚴實實,寫上姓名地址,通過郵局寄回大陸。

大陸出於政治考慮,一度下令禁止郵包入境,於是所有的郵包全數折回香港。

人們沒有飯吃,自然就尋思著往外跑,另外,其時恰逢香港經濟起飛之際,為了解決經濟高速發展時期勞動力短缺問題,港英當局開始實施新身份證申請政策(俗稱「抵壘政策」)。

新政策規定,凡成功抵達市區而又具有工作能力的人都發給香港身份證,這實際上相當於變相地承認了非法移民的「合法」身份,對於非法入境者來說無疑就是「大赦令」,以致助長逃港風潮愈演愈烈。

1950年至1970年,20年間約125萬人逃港,以後每年逃港人數萬餘。無數逃港者喪命於深圳河邊,鐵絲網下。

1959年——1962年,三年大饑荒期間,逃港達到高潮。

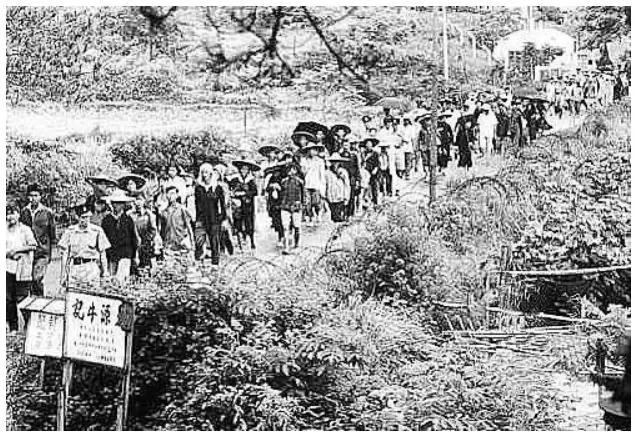

鑑於饑荒蔓延的現實,1962年5月5日,廣東省委書記陶鑄下令,撤除崗哨,放開邊境,讓大陸饑民自由赴港,至5月25日,中央下令關閉邊卡,半個多月時間,約30萬人赴港。

入港者,風起雲湧,扶老攜幼,奔向求生之路。邊卡關閉那天,堵截收容遣送逃港者51395人。

30萬饑民逃港,彈丸之地的香港,如何消化得了呢?

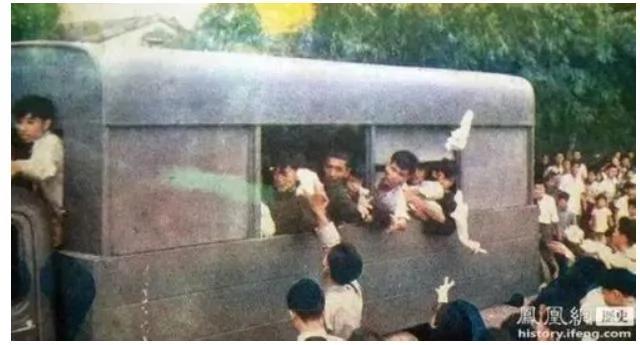

港英當局只得採用「隨抓隨遣」的辦法,出動大批軍警抓捕遣送,但受到香港市民的反對。同是中華人,血濃於水,香港市民對沿街乞討的大陸饑民,非常同情,從慷慨施捨,發展到組織起來,救濟災民,對抗軍警抓捕。

有送衣送糧的,有把饑民藏到自己家裡的,有為饑民介紹打工的,急饑民之所急!

深圳河南岸至香港市區,有一座山叫華山,當時尚未開發,山上茂密的原始森林。時當酷暑,華山成了逃港者的中轉休息站,山上每天集結有上萬人。

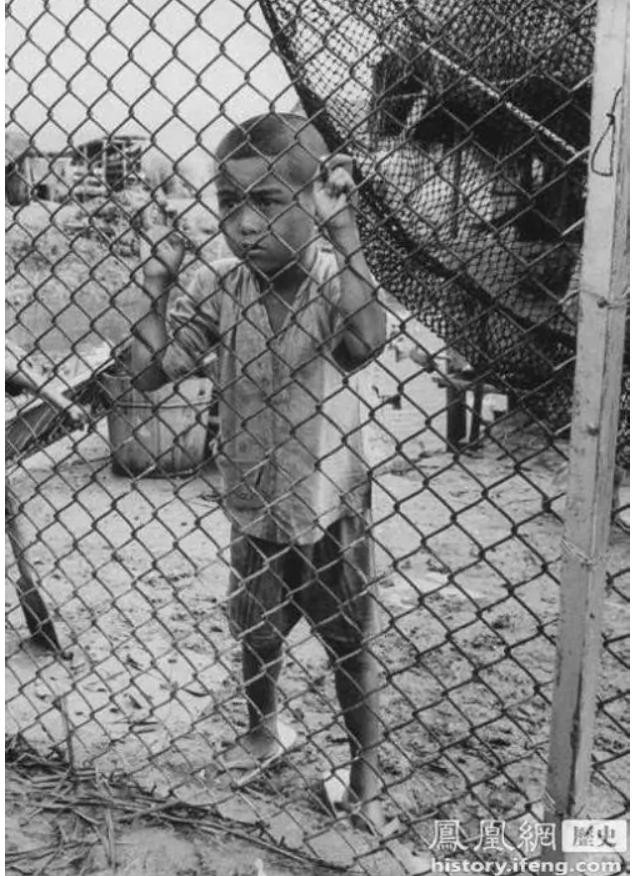

他們衣衫襤褸,躲在灌木叢林中,飢餓難耐,孩子們哭叫,嗷嗷待哺!失散者呼兒喚女,響徹山野,甚是悽厲!

香港市民成群結隊,送水送餅乾食品,送衣送藥,有的開車把逃港者一批一批接去市區。華山上,處處是扶危濟困的感人場景,幾乎所有香港報紙電台的記者,都沖向華山搶新聞,香港沸騰了!

趕來抓捕的港英軍警,也為之動容!

在香港市區,不少歌舞廳都自動關門,停止娛樂。幾乎所有的香港家庭,都放棄了手中的事情,有的上街救助饑民,有的坐在收音機和電視機旁,關心著大陸逃港者的命運,人們被一種強烈的人道和慈悲所震憾!

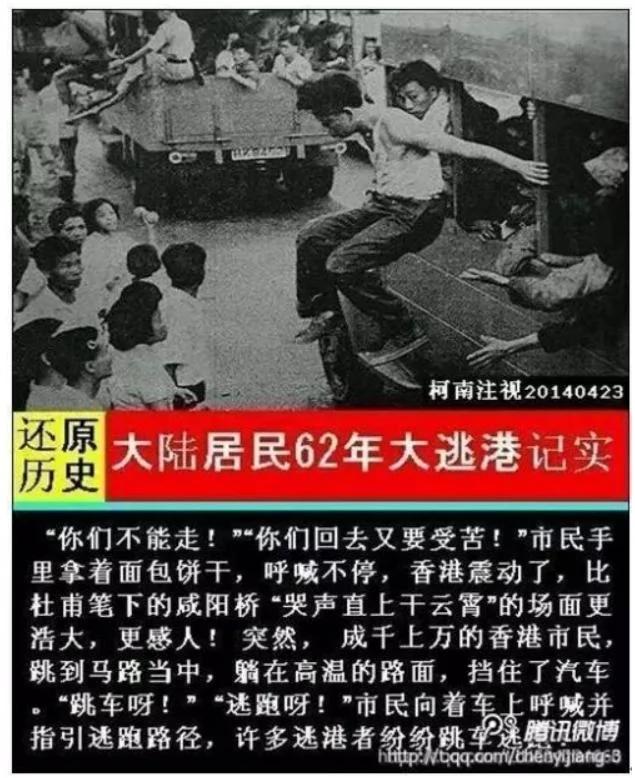

港英當局設立了收容營,當遣返逃港者的車隊開出時,警方驚呆了:一片排山倒海的呼喊聲向車隊壓來!

「你們不能走!」「你們回去又要受苦!」市民手裡拿著麵包餅乾,呼喊不停,香港震動了,比杜甫筆下的咸陽橋「哭聲直上干雲霄」的場面更浩大,更感人!突然,成千上萬的香港市民,跳到馬路當中,躺在高溫的路面,擋住了汽車。

「跳車呀!」「逃跑呀!」市民向著車上呼喊並指引逃跑路徑,許多逃港者紛紛跳車逃跑!

在香港市民的強大輿論壓力下,港英當局認識到抓捕遣送,不得人心,不是辦法,終於著手為逃港民眾建設安置區。提供木材,在山上及空地構建板屋,安置住所;蓋起一棟棟「徙置大樓」,水電廚房衛生間齊全,相當於現今的廉租房,每月租金僅14元。

免費供應膳食,有魚有肉。引進加工工業,大力發展家庭手工作坊,逐步解決了逃港者的就業問題,也促進了香港經濟的發展。

但香港畢竟是彈丸之地,安置數十萬饑民有困難。當時的中華民國政府占據聯合國常任理事國的席位,美國總統甘迺迪出面關照此事,認為台灣有責任安置饑民,並號召世界各國如澳大利亞,加拿大等國應儘可能多地接受移民。

台灣民眾和香港同胞一樣,非常同情大陸饑民,早就作好了救助準備,成立了「救濟大陸災胞總會」,募集資金和糧食衣物。

台灣當局撥大米一千噸捐贈。根據自願原則,逃港饑民自由選擇去處。

1962年7月,中華民國政府多次派出輪船赴港接納大陸饑民,每人發給救濟金70港元,贈送服裝一套。移民台灣者數萬人,多數安置於地廣人稀的屏東縣,開辦農場。台北郊區的「興學農場」主溫麟先生,接收了一千人,並解決他們的就業及子女的教育問題。

美國民間「救濟中國難民總會」主席陳香梅女士,攜巨款飛來香港與港府商討安置辦法,並趕赴華山與逃港饑民直接接觸,徵求意見。

大陸逃港饑民,大部分留港,一部分去了台灣,小部分移民美國、加拿大、澳大利亞、巴西、牙買加等國。

他們經歷多年打拼,不少人發家致富。改革開放後,許多人回大陸投資辦廠。

過往並不如煙,往事總有迴響

我死後,連骨灰都不要吹回這邊來

陳秉安

每當有記者來訪,陳秉安都會不斷重複深圳寶安的一個農民對他說過的一句話:

"改革開放』這4個字,你們是用筆寫的,我們,是用血寫的!」

請你把我的故事寫下來,告訴所有人,在這塊土地上,曾經發生過這樣的事

後來發生的所有故事,都要從一家酒店的開業慶典說起。

1987年,深圳市羅湖區的一家港資大酒店開業,其總經理邀請深圳特區報派記者出席。這個任務落到了剛剛到報社工作的陳秉安身上。

慶典的開頭很尋常,可到了主人致辭的時候,情況卻起了變化。台上的總經理,在念了一半歡迎詞後,居然捧著演講稿嚎啕大哭起來。

台下一片寂靜,人們都望著這個失態的總經理。他稍微冷靜了一下,突然用腳蹬了蹬鋪著嶄新紅地毯的地面,哽咽著說:

「我的父親……20多年前,就在我現在站的這個位置,他背著我,已經快到河邊了,一顆子彈打來……」

「不瞞大家。」他擦去眼淚,說道,「正是為了他當年對我的期望,要活得有出息,我才把酒店開在了這個地方。」

就像台下的許多人一樣,剛剛辭去湖南老家的工作,孤身來深圳「闖天下」的陳秉安,並不清楚在這片土地上里曾經發生過什麼。他趕緊詢問一個在場的當地居民,才得知,「原來這個老闆,是逃港過去的呀」。

「逃港?什麼是逃港?」他開始隱隱約約地感覺到,在這個總經理的身上,在這座看起來熱火朝天的城市背後,似乎藏著一些不為人知的故事。

不久之後,類似的事情又一次發生。

陳秉安去一家港資工廠採訪,邱姓廠主在接受完採訪後,突然把他拉到了一個無人之處,問道:「有一段發生在我身上的歷史,你敢寫嗎?敢的話,請你跟我來。」

好奇的陳秉安,坐上了這個廠主的汽車。公路崎嶇蜿蜒,進入深圳東部的閘門山。兩人在一處河岸邊下了車,河對岸便是香港。廠主指著對面的一處小樹林說:「請你仔細看。」

陳秉安順著對方指的方向望去,在小樹林的邊上,有一丘小小的墳墓。

「那是我的哥哥。」這個廠主的眼睛裡,突然蒙上了一層白花花的東西。

在隨後的聊天兒中,陳秉安才知道,20多年前,邱姓廠主和哥哥一起從這個地方逃往香港,途中遭遇邊防部隊的追捕,哥哥背上中槍,他眼睜睜地看著哥哥倒在河裡,卻沒有一點辦法。

後來,他在香港打拼出了一番事業,還把廠子設到了深圳。在來大陸之前,他在河的那邊堆了一座空墳,立了一塊墓碑。

「請你把我的故事寫下來,告訴所有人,在這塊土地上,曾經發生過這樣的事。這對我個人,對我們的國家,對我們的民族,都是一筆財富。」

他這麼懇求陳記者。

從那一刻起,陳秉安突然意識到一種使命感,「就如同已經被掩埋了許多年的寶藏,突然無意中露出了一絲縫隙」。

他開始尋訪這段此前少有人知的歷史。工作一有空隙,他便奔波於寶安縣農村的山中小徑、舊村瓦舍,採訪那些逃港的親歷者,聽他們傾訴當年藏在心底的種種怨氣,以及對香港天堂般的幻想。

11月初一個陽光明媚的午後,62歲的陳秉安坐在家中書房的椅子上。當年風華正茂的記者,如今已是兩鬢花白的老人。在他身旁,有幾個裝得滿滿的編織袋,裡面都是這些年來的採訪筆記。

「如果我不寫下它,歷史,或許將留下一頁空白。」他緩緩說道,「能給那些葬身在大海高山間的窮困的偷渡者和他們的親人以一點慰藉,是我最大的心願。」

偷渡者下水後,一邊游一邊背誦毛主席語錄給自己打氣

這是一部跨度達30年的驚心動魄的逃亡史。

在當時的深圳,曾經流傳著這樣一首民謠:「寶安只有三件寶,蒼蠅、蚊子、沙井蚝。十屋九空逃香港,家裡只剩老和小。」

在民謠背後,則是一組驚人的數字。根據陳秉安掌握的資料,在目前可以查閱到的文件里,從1955年開始出現逃港現象起,深圳歷史上總共出現過4次大規模的逃港潮,分別是1957年、1962年、1972年和1979年,共計56萬人(次);參與者來自廣東、湖南、湖北、江西、廣西等全國12個省、62個市(縣)。

逃港者多為農民,也包括部分城市居民、學生、知識青年、工人,甚至軍人。從政治成分看,普通群眾居多,也有共青團員、共產黨員,甚至中共幹部。有一份來自深圳市的數據表明,至1978年,全市幹部中參與逃港者共有557人,逃出183人;市直機關有40名副科級以上幹部外逃。

逃港的方式,可分走路、泅渡、坐船3種。按路線,則有東線、中線、西線之別。泅渡通常是首選。偷渡者往往會選擇西線,即從蛇口、紅樹林一帶出發,游過深圳灣,順利的話,大約一個多小時就能游到香港新界西北部的元朗。

逃港者

廣東人把這種水路偷渡稱為「督卒」,借用象棋術語,取其「有去無回」之義。在許多當地人的記憶中,一到夏天,水庫和河裡便人滿為患。不少孩童從小就被家人灌輸,「好好練游泳,日後去香港」。

偷渡者通常都帶有汽車輪胎或者救生圈、保麗龍等救生工具,還有人將多個保險套吹起來掛在脖子上。有些偷渡者下水後,還一邊游一邊背誦毛主席語錄給自己打氣:「下定決心,不怕犧牲,排除萬難,去爭取勝利!」

當時,上述物件都屬於嚴格控制使用的物品。到後來,就連桌球都成了其中之一。因為邊防部隊發現,甚至有人將數百個桌球串在一起,作為救生工具。

泅渡畢竟是年輕人所為。中老年人和兒童婦女通常選擇陸上偷渡,從深圳梧桐山、沙頭角一代,翻越邊防鐵絲網,粵語中戲稱為「撲網」。為了躲避警犬,一些逃港者臨行前會到動物園收買飼養員,找一些老虎的糞便,一邊走一邊撒,警犬聞了糞便的氣味,便不敢追蹤。

邊防鐵絲網

當時對偷渡者的打擊是異常嚴厲的。凡不經合法手續前往香港者,都被視為「叛國投敵」,抓到就處以收容。而邊防部隊對於偷渡者是最大的障礙。在上世紀60年代之前,邊防戰士遇到不聽命令的偷渡者可以隨時開槍,許多偷渡者被打死在灘涂上和山里。此後,由於上級的嚴令,開槍的現象才逐漸消失。

這種風險極大的逃港風潮,還催生了一個新行業—「拉屍行」。在鼎盛時期,深圳活躍著200多個「拉屍佬」。上世紀70年代末,深圳蛇口海上派出所曾經規定,「拉屍佬」每埋好一具偷渡客屍體,就可以憑證明到蛇口公社領取勞務費15元。

陳秉安曾採訪過一個當年的「拉屍佬」。這個老人告訴他,最多的一天,自己從公社領到了750元,而在他埋葬的50具屍體中,有4個是他的親人。

在某些地方,甚至出現了強行沖關的情況。

據寶安縣委《關於制止群眾流港工作的情況匯報》等文件記錄,1962年,廣東出現嚴重饑荒,大量居民逃往香港。在寶安縣由東至西百餘里長的公路上,外流群眾成群結隊,扶老攜幼,如「大軍南下,來勢洶洶」。

這些偷渡者成群結隊,每人持一根4尺多長的木棒。帶頭的偷渡者公開說:「誰阻撓我們,我們就用木棍和他們搏鬥,衝過去,就算開槍也不後退!」

由於大量外逃,深圳許多村莊都「十室九空」。1971年,寶安縣警局給上級的《年終匯報提綱》裡寫道,大望前、馬料河、恩上、牛頸窩、鹿嘴、大水坑等許多村莊都變成了「無人村」,有個村子逃得只剩下一個瘸子。為了收容抓到的偷渡者,當地政府新建了百餘個看守所,但常常人滿為患。

在那個年代,偷渡是公開的秘密。哪家有人偷渡成功,家人不僅不避嫌,反而會在外人面前炫耀,更有好事之徒會大擺筵席,大放鞭炮,以示慶祝。

陳秉安曾遇到過一個逃港者中的傳奇人物,這個人先後偷渡了12次都被抓住,創下了一個記錄。到第13次,邊防戰士看了他都臉熟,實在不好意思再抓了,他才成功地逃到了香港。

在陳秉安搜集到的許多香港報紙里,都記載了這樣一件事情。

1962年5月,有3萬多名逃港者聚集在香港市區附近的一座名為華山的小山上。據香港媒體的統計,平均一個逃港者,能與10名香港的親人、同鄉、同學、朋友發生聯繫,這等於牽動著30萬香港市民的心—在香港當時的300萬人口中,平均每10個人里就有一個人要為華山山頭的情況擔心。

港府調集了數千名軍警,開始大規模的驅趕與抓捕。與此同時,先後有十餘萬名香港市民,帶著食品和飲水趕到華山,保護這些逃港者。根據事後的統計,大約有一半的逃港者,在市民們的掩護下逃入市區。

許多香港警察也不忍心抓捕這些人,甚至有警察不聽命令,同逃港者擁抱在一起流淚。

在陳秉安採訪的數十名後來在香港事業有成的逃港者里,幾乎每個人都經歷過類似的艱難時刻。他們從社會最底層做起,受盡白眼,艱苦奮鬥,不僅慢慢融入了主流社會,而且創造了許多「財富神話」。

曾有人做過統計,在上世紀末香港排名前100位的富豪中,有40多人是上世紀六七十年代的逃港者。

其中就有金利來集團董事局主席曾憲梓、一傳媒集團主席黎智英、「期貨教父」劉夢熊等人。不僅如此,著名作家倪匡、「樂壇教父」羅文、「金牌編劇」梁立人等香港文化精英,也都曾是逃港者中的一員。

在這些人中,陳秉安印象最為深刻的,是一個叫葉小明的企業家的故事。

葉小明是1962年逃到香港的,當時他還只有11歲。5月的一個深夜,母親背著他,隨著逃港的人群,扒開鐵絲網,由沙頭角向香港新界方向逃去。

但當晚深圳突降暴雨,數千名逃港者身處的山間,正是山洪下泄的必經之路,在狂流急浪之中,僅有200餘人僥倖脫險,其餘盡為洪水吞噬。

葉的母親便是遇難者中的一個。在被洪水包圍的時候,這對母子發現了一棵大樹,母親先把兒子推到了樹上,然後再往樹上爬。由於樹上的人太多,有人擔心樹幹斷掉,便在這個女人的肩上蹬了一腳,她摔進了洪流中。

兩天之後,水退了。僥倖逃生的兒子又回到這裡,尋找自己的母親。在離那棵大樹一里多遠的地方,他找到了母親的遺體。她被卡在兩棵小樹之間,手指緊緊地摳住一截樹幹,樹幹上都被摳出了一個小洞。

兒子含淚掩埋了母親,然後朝香港走去。他把自己的名字改成了葉爭氣,「發誓在香港干出一番事業來,一定要對得起死去的母親」。他從底層做起,奮鬥了數十年,如今已經是大型物業公司的老總,行業內數一數二的人物。

「我們不是總在討論香港六七十年代的經濟奇蹟嗎?你聽那些專家分析這個指標、那個政策,他們懂得香港嗎?他們懂得什麼是真正的香港人嗎?」

在採訪中,葉小明流著眼淚,這樣告訴陳秉安,

「我告訴你,真正的香港奇蹟,是我們這些人,是我們這些冒死上了梁山的人,用血、用眼淚創造出來的!」

逃港死難者的墳

如果不寫下它,這個城市將永遠不知道自己從哪裡來,自己的根究竟在哪裡

在幾十年後的今天,「逃港」已經成為一個歷史名詞。但讓陳秉安感到不安的是,這段歷史卻逐漸被人們遺忘,甚至有很多人根本不知道,在深圳這個改革開放的最前沿城市,曾經發生過這樣的故事。

很多當事人對這段歷史都諱莫如深,畢竟,對於一個國家來說,這不是什麼光彩的事情。許多檔案管理部門,也以各種理由,拒絕了陳秉安的查閱請求。

當然,也有一些人的態度與此相反。不少當年的廣東執政者們,以各種方式表示了對陳秉安的支持。他們不僅為他提供了大量口述,還在一些「要害部門」的領導那裡「做工作」,使他得以查閱一些「機密文件」。

2007年4月1日,對於陳秉安來說,是一個重要的日子。這天,廣東省檔案館解密了1949年~1974年的一萬兩千多件檔案,其中就有大量與「大逃港」有關的資料。

2009年年底,已經擔任深圳市作協副主席的陳秉安終於完成了30多萬字的《大逃港》書稿。

書問世後不久,陳秉安突然接到了一個電話,是深圳改革開放初期的一位市領導打來的。他驚訝地告訴陳秉安:「原來深圳經濟特區是這麼來的啊!我還在那兒呆了那麼多年,卻一點都不知道。」

據陳秉安透露,深圳市有關方面對這部作品也甚為重視。在特區成立30周年的時候,在許多當地官員眼中,這部作品被視為對這座城市的一種「獻禮」。

曾有人問他:「你為什麼會選擇這樣一份在許多人看來不太友好的禮物?」

「獻禮,並非只有歌頌一種方式。有時候,真實才是最重要的。」

陳秉安這樣闡述道,

「大逃港,無疑是歷史的大悲劇,但同時,它也是中國改革開放的催生針。如果不寫下它,這個城市將永遠不知道自己從哪裡來,自己的根究竟在哪裡。」

如今,從陳秉安家中的陽台望去,蛇口深圳灣,這個原本荒涼偏僻的逃港之處,已是一片大工地,起重機與挖掘機發出震耳欲聾的轟鳴聲。這裡正在興建一處海濱公園,周邊許多樓盤的價格也水漲船高。購買者中,有許多香港人。

但歷史依然會頑強地留下自己的印記。在這處工地里,時常會挖出一些逃港死難者的遺骨。不久前的一天,一個朋友告訴陳秉安,他們在灘涂中挖出了兩具逃港者的遺體。從屍骨的大小形態上判斷,應該是一對男女,他們的手腕,用繩子緊緊地綁在一起。