晚輔班

一

晚上七點半過後,我和在輔導機構「圓夢中心」的學生劉紫童一起走路回家。我倆說著話,路過一家便利店,她突然說:「老師等等。」然後轉身衝進了便利店。出來的時候,她手裡拿了一瓶碳酸飲料,告訴我要在到家前先「填充一下肚子」。

2020年9月,我到河源市下轄一個縣城的輔導機構 「圓夢中心」當老師。就讀小學六年級的女學生劉紫童是我帶的第一批晚輔班學生。因為住在同一個小區,我們經常一起步行回家。

劉紫童被她的媽媽嚴格地培養著。她常常說起和媽媽鬧矛盾的事,這些矛盾大都與張艷對她過分嚴謹的規劃有關。

眼下,劉紫童大口往肚子裡灌碳酸飲料,是因為她的媽媽張艷干涉了她的進食。劉紫童身材微胖,這個年紀的孩子發胖,有的家長理解為長身體。但劉紫童的父母如臨大敵,給劉紫童制定了「減肥」飲食計劃,每天晚餐只能吃一小碗米飯。劉紫童餓得不行,又不敢多言,只能偷偷在外預先充飢。

劉紫童出生在我們縣下轄的一個鄉鎮上。她的父親為全家人能離開鄉鎮、進入縣城生活努力多年。

他原本在鎮上的小學當體育老師,多年來一直兢兢業業保持優秀的教學表現。兩年前,劉紫童的父親終於通過努力,得到調進縣城工作的機會。儘管無法進入公立小學,只能到特殊學校任職,但為了舉家進城實現躍升,一切都顯得值當。

隨著劉家進城,劉紫童在小學四年級下學期,離開了原來的老師和同學,轉到了縣裡的小學就讀。

得空時,劉紫童會跟我說起以前的生活。在她的描述中,鄉里的小學學業壓力不大,但另一方面,顯現出日漸敗落的感覺。在她之前,同學們已經離開鄉鎮,流向縣城。「一年級的時候,班上有30多個同學。讀到四年級轉學前,只剩19個。」劉紫童說,不僅是同學,連鄉鎮中學的老師們,也想方設法往縣城走,就像她父親一樣,即使縣裡的工作更勞心勞力,也要設法抓住進城的機會。

她現在班上有五十多人。劉紫童說,班主任耐心不高,有一天班主任檢查作業,班上一個男生嬉皮笑臉地跟老師交待:「作業沒做。」班主任將之理解為挑釁,氣得當場用書扇了一下男生的臉。「老師你不知道,我都嚇死了!」劉紫童說,她不是抱怨,只是覺得不習慣。

「一來到這裡,就知道有差距了。」說這話時,就讀小學的劉紫童臉上蒙上了大人一般的神色。她說,縣裡的老師比鎮上的老師要求嚴格很多,作業也成倍增多。為了不被其他同學拋在身後,她自覺「一刻也不敢放鬆」。

二

「圓夢中心」開在縣城的購物廣場後面,走過購物廣場,就是縣第二小學。

在「圓夢中心」,我所教授的五、六年級學生里,有近一半的孩子,是從村鎮級別的學校轉學到縣城就讀。他們的祖輩和父輩靠努力打拼,一步步走出村莊,在縣城置業、生根。這些努力,也讓孩子們脫離了植根農田的命運,階層流動到縣城,成了「新城裡人」。

這幾年,從我們縣下轄鄉鎮流入縣城的農民數以十萬計。十年前新縣城還是一塊不毛之地,現在已經發展成為一片擁有近10萬常住人口的區域。房價水漲船高,學校、醫院、大型購物廣場,電影院等城市化配套設施隨著人群湧入加碼、翻新,「新城」就這樣修建了起來。

許多「新城裡人」家庭的定居和工作問題已經解決,他們最大的焦慮,其實正是下一代的教育。而許多家長消解這種焦慮的方式,就是用各種方式,延長孩子受教育的時間,希望藉此提高孩子的成績。

劉紫童轉入縣城的學校後,父母除了給她報了「圓夢中心」的晚輔班之外,還加報了各類興趣班,屬於她的課餘時間,越來越少。

迎合了家長消解這些無力感的需求,「圓夢」,「智慧樹」,「金榜題名」,「滿分百分百」,「驕子教育」這些輔導培訓有了野蠻生長的土壤,家長們對這些課堂之外的教育也寄託厚望。

一開始,家長對「圓夢中心」最直接的訴求是接送孩子和輔導、督促孩子們完成作業。到後來,許多家長多了一層潛在期待,希望孩子會在我和同事的輔導下,提高成績,實現「超車」縣裡孩子的目標。

帶著劉紫童來「圓夢中心」報名的時候,張艷對「圓夢中心」接待的老師提出了一個明確要求:每天不能讓孩子早於晚上七點半回家。因為她是一名護士,每天晚上七點半,是她從醫院回到家的時間。

因為工作忙碌,張艷很少出現在晚輔班,但不妨礙她掌控女兒的種種細節。每天,晚輔班的老師會在工作時給家長們發班裡的全景照片。張艷總是看得很細,有時候,她會在一群孩子中,發現劉紫童的餐盤裡有甜品,因此立刻聯繫老師,讓我們取走劉紫童的甜點

劉紫童有時會說,媽媽的控制讓她感到透不過氣,卻沒有辦法反抗。「誰讓她是我媽呢!」

在晚輔中心家長群里,一個叫張萍的女人有著和張艷相似的焦慮。

「悠老師,你寒假能不能再給他補一補功課?」縣裡小學期末考結束的第四天,張萍給我發微信,請我為她的孩子小濤補習功課。「我沒什麼錢的,但是補習費我會給你的!」她在語音信息里急切地說。

縣裡小學2020學年下學期考試結束的第四天,張萍拿到了小濤的成績單。結果不理想,我點開她發給我的成績截圖,語數英每科成績,都與及格線相差很遠。

原本,我想委婉拒絕,但我從張萍懇切的語調里聽出了孤注一擲,我不忍拒絕,於是把寫好的拒絕逐字刪掉了。

「圓夢中心」的老闆佟老師曾語帶輕蔑地向我提起張萍:「小濤媽媽啊,沒什麼錢還指定要最好的老師來給她兒子輔導。」

幾年前,張萍和原來的丈夫離婚,和前夫生的兩個兒子的撫養壓力,一下落到了她一人身上。那之後,她從縣裡回到了鎮上工作,平時在鎮上的養豬場打工,孩子們則留在縣城讀書。

那時候,張萍經濟不寬裕,但仍把大部分錢用在培養孩子上。「圓夢中心」的晚輔每個學期要收學費約2500元,她還給小濤報了每節課100元的周末「一對一」補習。據佟老師說,報「一對一」課的時候,張萍也是用上述的口吻對她說:「我沒什麼錢的,但是補習費我會給你。」

對於小濤的學習,張萍盡心盡力。每天下午三點左右,張萍就會開始往群里轉發小濤的作業給晚輔班的老師們,從來沒有遺漏過一條。有時,她轉髮結束後,還會特地「@」我,請我留意當天作業中的數學題或者英語小測試,這是小濤的弱項。

可是一個在抓,一個在溜。母親急著把兒子拉入靠教育改變命運的軌道時,小濤正通過不斷遲到來抵抗、逃離媽媽的安排。

三

小濤身材瘦削而板直,出現在晚輔中心時,常常人未到聲先到——「砰」一聲打開教室門,然後閃進教室,靈活地繞過幾排書桌,拐到座位上。往往這時,其他同學早已坐定,安靜地做了許久作業。

那天,我正和小濤媽媽發著語音,「砰」的一聲,小濤快速閃進了教室。我還沒問,他自己把遲到的理由供了出來:「老師今天讓打掃衛生。」小濤每次遲到的原因都不同,半真半假,雖然我跟他強調過好幾次,他依舊雲淡風輕地遲到。

小濤的媽媽拿他絲毫沒有辦法。有一天,快下午五點半了,小濤的座位還是空的。我便給張萍發語音留言,她很快回復,語氣焦急:「我今天做義工,明明看著他走出校門的,沒有過去麼?我讓他姥爺去學校看看。」

面對母親的施壓,小濤越來越熟練地掌握脫離掌控的方法。張萍已經有點抓不住兒子了。

張萍總是細緻地記住小濤的每一項作業,小濤則從來不記作業,每天吃完晚飯回到座位,他就會用大眼睛望著我問:「老師,我今天的作業是什麼?」我往往要翻開群里他媽媽發的記錄,逐條告訴他。

知道了作業,他也會想各種方法逃掉。有一次,他告訴我一項作業做不了,理由是「媽媽買錯了參考教材」。

因為小濤每天到得最遲,作業多又做得慢,所以他每天也走得最晚。十二月里極冷的一天,其他同學都早早完成作業回去了,只剩下小濤還在座位上奮筆疾書。我看到他在抄寫語文作業,他們的語文老師要求他們把「名言名句」逐條抄寫十遍。

「世上本沒有路,走得人多了,也便有了路——魯迅」,他的字大而黑,很快作業本就被同一句話填滿了大半。

天氣實在冷,小濤的手在白熾燈下也是通紅的。我見了不忍,讓他回家去再抄寫剩下的作業。他一聽,迅速收拾了書包跑了回去。

想不到,第二天傍晚我上班時,我的領導佟老師不高興地對我說:「昨天小濤的作業沒有完成就回去了麼?他媽媽今天一大早就給我發語音信息投訴。」

家長的投訴是培訓輔導機構的大忌。管理人員會把壓力給到輔導老師,讓老師務必盯緊學生。我剛要解釋,佟老師吩咐道:「以後無論如何,一定要仔細檢查確認做完了再讓學生回去,尤其是那個小濤。」所以,家長們錙銖必較之後,壓力最終還是落在了孩子們身上。

所有走進晚輔班的孩子都把做作業當做打怪,希望儘快地完成,早點回家。有些孩子會犧牲課間休息的時間做作業,就為了在晚輔中心快點完成作業,好早點回家。畢竟,在晚輔中心二次放學,一天的學業才算真正結束,沒有孩子不期待這種釋壓。

但對輔導機構來說,孩子過早回家,會給家長造成一種「課後作業很簡單」的錯覺,二會讓他們覺得給晚輔班的錢花得不值,孩子沒有得到充分的輔導。

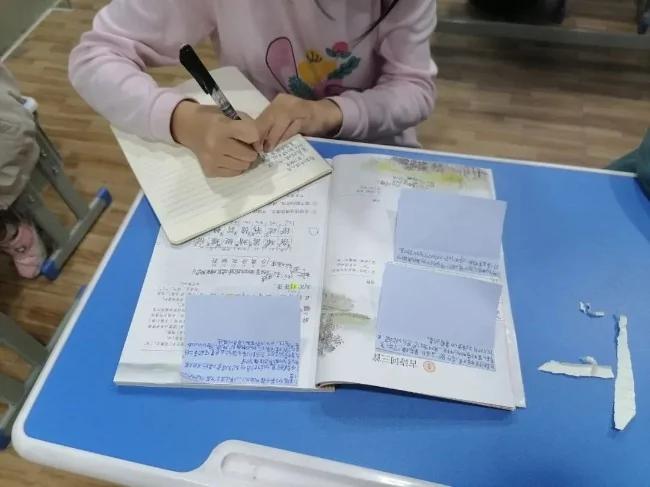

孩子們在寫作業

傍晚六點鐘還沒到,路遠已經做好作業,擺在桌面的一角等我檢查。

路遠是晚輔班的優秀學生。佟老師曾把他與高分試卷的合影配上文字:「『圓夢中心』出來的孩子」發到朋友圈,他就此成為了晚輔中心的活招牌。

儘管已經比大多數同齡人優秀,路遠的媽媽還是給他報了晚輔班,希望他在這裡更上一層樓,把他有些偏科的英語成績提上來。

剛開始,路遠總是班上最早離開的孩子。佟老師為此特地找到我:「這孩子回家太早了,家長會有意見的,應該找些題目給他再複習鞏固一下。」

於是我讓路遠每天完成作業後,再做半個小時候英語基礎練習題。一開始,路遠很配合,買了一本英語練習冊帶到晚輔中心做。但是慢慢地,他常常趁我不備,背起書包就回家去。

得知路遠總是偷偷溜走後,佟老師決定做些什麼。她從路遠的書包中翻出那本新買的練習冊,一頁頁翻到那些還沒做的空白頁,對他說:「你每天來到這裡,是為老師學的嗎?自己也要有點自覺。」

路遠沉默地坐在座位上,不肯動。佟老師轉過頭對我說:「悠老師,你以後每天監督他把這些補過來,不到七點鐘不能回去。」

等佟老師出去好一會了,路遠還是坐在那裡一動不動。我想和他說話,才發現他的眼眶突然紅了起來。

這學期最後一個月,路遠再沒出現在「圓夢中心」。我尋思著,或許他不再上晚輔班了。但後來和他在縣裡的廣場偶遇,他才告訴我,晚輔班還在上,他的媽媽在別處給他報了班。

四

「叮鈴鈴」,下課鈴響了。不一會兒,低年級的小學生們,從徐徐打開的鐵閘門處湧出來。第一次高舉著帶有「圓夢中心」字樣的手牌到學校門口接孩子時,我遇到了老人張春壽。他目光緊隨著一年級二班老師帶出來的隊伍,因為他的小孫子軒子就在其中。

軒子班裡的老師吹著口哨在校門口列隊,等待著家長們一一上前認領自家的孩子。過了一會,張春壽走上前去,叫了一聲「軒子」,軒子一眼認出了爺爺,跑了過來。

張春壽夫婦兩六十多歲了,他們大半輩子在粵北山區的一處村莊裡務農。兒子成家後,和妻子一起去了深圳打工,張春壽和妻子就承擔起三個孫輩的起居照顧。

三年前,張春壽的兒子在縣城買了新房,張春壽夫婦和孩子們,就從村里搬進了縣城。周一到周五下午四點半,張春壽夫婦會準時出現在縣第二小學的門口,等著接三個孩子。在一眾中年家長中,他們的銀髮吸引了我的注意,幾次交談後,我們就算認識了。

一個月後,張春壽找到了「圓夢中心」的佟老師,詢問晚安親班的價格。聽到報價後,兩位老人沉默了一會,只說回去打電話和兒子、兒媳商量商量。很快,遠在深圳的兒子便把三個孩子晚輔班的學費打到了張春壽的帳上。

張春壽夫婦對晚安親班動了心思,是因為他們無法配合學校的教學要求。

這幾年,縣裡的學校教學方式逐步升級,多了一些給家長的「作業」。剛上一年級的軒子,他的語文老師要求學生們每天回家抄寫24個聲母,完成後在指定的學習軟體上朗讀、打卡。一開始,兩位老人在手機上摸索學習軟體的用法,沒有結果,就請年輕的家長教他們使用,也不得其法。 軒子因此總是完不成朗讀的作業。每天,軒子的老師會把當天沒有完成作業的學生列出來,發到家長群里,幾乎每一次都有軒子的名字。

張春壽一輩子好強,看到孫子出現在不光彩的名單上,他臉上掛不住,心裡著急,因此找到了「圓夢中心」。

晚輔班裡,像軒子一樣父母不在身邊的「留守兒童」孩子幾乎占到了三分之一。在大部分人印象中,留守兒童一般會留守在貧窮的農村。但隨著越來越多外出務工者在縣城置業安家,卻仍有養家的經濟壓力,無法返鄉,留守兒童並沒有消失,而是從鄉村遷移到了城市。

爺爺奶奶在物質上,盡所能寵溺軒子和他的哥姐。熟悉了之後,軒子會主動跟我打招呼,笑起來的時候,會 露出一口蛀牙,我很快就清楚了軒子蛀牙的由來。他和讀六年級的哥哥,幾乎每天都隨身攜帶著零食。晚安親班給學生們安排了晚點,其他學生吃晚點時,軒子和哥哥總是就從書包里掏出零食吃。有時候是一包方便麵,隔著袋子捏碎了生吃,有時候是一瓶爆米花,有時 候是一包辣條。

有一天我問軒子:「你哪裡來的錢天天買零食?」軒子無謂地回答道:「爺爺奶奶給的零花錢啊!」

軒子身上,也有留守兒童的懂事。一旦開始做作業,他身上的輕鬆就消失了,只剩下了緊張與孜孜不倦。其他大孩子有時候玩心起了,會在班裡追逐打鬧,軒子從不這樣。他是一個盡責的學生,每天都按時坐在座位上安靜做功課。遇到不會的問題,他比誰都願意追問到底,每天總要叫住老師問很多次:「老師,老師,這道題怎麼做?」

軒子對自己要求很高,總害怕自己讓老師不滿意,有時很讓我心疼。

一天晚上,軒子的語文作業是聲母「b」與」m」的拼讀,我帶著他讀了將近二十分鐘,效果還是差強人意。這時我的不耐煩不由得顯露出來,察覺到我的情緒,軒子的聲音逐步低了下去。

我教他讀,「ba」——「爸爸」的「爸」,「ma」——「媽媽」的」媽」,他的聲音小得像蚊子。

「能自己拼讀了嗎?」他在我盛氣的詰問下,突然低下頭,眼淚「叭叭叭」地流了下來。

我很自責,也很無奈。

一次軒子作業抄錯了,我讓他訂正過來,他重新寫完以後,還是和原來錯得一模一樣。他不厭其煩地按我的要求一遍遍改,最後用橡皮檫把作業本都擦破了。他不知所措,眼看就要哭了,一旁的哥哥把那頁作業撕下來,重新幫他抄了一遍。

可是,當看到哥哥用的是原子筆,他憤怒地帶著哭腔說:「老師讓用鉛筆寫,不能用這種筆!老師會說的!」這本是小事,但依舊引發了軒子的強烈反應。

他賭著氣,把所有作業都收了起來,拒絕再做作業。第二天,軒子的名字又上了未完成作業的名單。

五年級女孩曉晴的爸爸媽媽也在深圳打工,之前她一直在深圳讀書。曉晴的父母無法承受深圳高昂的房價。因為沒有本地戶口、沒有房屋所有權狀,好點的公立學校他們根本擠不進去,而民辦學校的學費高昂,一個學期一萬多的學費曉晴爸媽也負擔不起。最終,曉晴回到了縣城,在爺爺奶奶身邊生活、求學。

離開父母的曉晴,不像軒子那樣好管。她每天背著書包姍姍來遲,從來不記學校當天布置的作業。

每天下午三四點左右,學校把孩子的作業通過家長群發給家長,家長們便刷刷地轉發到晚輔班的群里。曉晴的家長很少及時轉發她的作業,所以曉晴不知道作業的時候,我只好主動在群里「@」曉晴媽媽。往往要到快下課,她媽媽才回復我的微信:「不好意思老師,我有點忙,現在才看到信息。」

在晚輔班,曉晴無心學習,每天和同學們打打鬧鬧,混過晚安親班的時間。有一次惡作劇,她把洗手間裡的洗手液取出來,塗到了教室門把手上,佟老師發現後,嚴厲訓她:「一個女孩子,整天只會和男同學打鬧,這樣簡直是浪費你爸媽的錢。」

曉晴在一旁小聲嘀咕:「又不是我要報的。」

為了應付作業,曉晴偷偷準備了練習冊的答案,做作業時總是趁我不注意,偷偷抄答案。被我發現了,就收起來,等我轉身,又開始抄。

「抄答案對你們沒有任何意義。」我跟她講道理。她不以為意地頂嘴:「老師,大家都是抄的。考試都可以抄。」

學校很快進行了單元測試,測試成績下來後,我們要配合學校的老師,幫學生訂正錯題。曉晴把試卷藏了起來,不論怎麼說,都不願意交給我。同桌的劉紫童勸我:「老師你就別逼她了,她考得分數太低,不好意思拿出來。」

也不是沒有人管曉晴。2020年初冬的一天,曉晴無故缺勤,老師們四處找不到她,只能打電話給她的媽媽。遠在深圳,曉晴的媽媽也無能為力,只讓佟老師趕緊打電話給晚奶奶,讓奶奶對孫女盯緊一點。

跟著兒孫們漂到縣城的老人們,像張春壽和晚晴奶奶,對養育孫輩的理解與孩子的父母不大相同。他們為無力幫助孩子提高成績感到內疚,眼見著孩子們被繁重的功課纏身,又十分不忍。

那之後,曉晴的奶奶總是到「圓夢中心」來看看曉晴。那是一位和藹可親的老人,會站在教室門口對孫女叮囑,「要聽老師的話!」換來的,是孫女對著她吐吐舌頭作為回應。她也不生氣,依然笑眯眯地看著孫女,眼神里既有疼愛,又有無奈。

2020年12月開始,曉晴缺席晚輔班的次數越來越多。佟老師每次都會聯繫她的媽媽,她的媽媽也無能為力,山高水遠,只能一次抱歉地說:「讓奶奶盯緊一點,老師管嚴一點」。

又是一天下午四點三十分,從縣第二小學出來的幾十位小學生,會跟著老師,或自己步行,陸續回到晚輔中心。

像「圓夢中心」這樣的晚午安親班,一開始的初衷是為不得空的家長提供接送孩子的服務。但如今,家長會把孩子提高成績的期望寄托在在我們身上。

佟老師沒少因此煩惱。有些家長把孩子放了兩個月,看到成績沒有起色,認為「圓夢中心」的教學水平不行,就會幫孩子換機構,這也成了晚輔中心老師們的工作壓力。

不過,我們只是壓力傳導的其中一環。這些企盼光明前途伴生的壓力,最終還是落在了一個個看似被照顧、幫助的孩子們身上。

回晚輔班時,孩子們不論是由老師領著,還是自己回到晚安親班,都會路過那塊「圓夢中心」的招牌。它豎立在大門口的正中央,招牌下面是一行小字,「一切為了孩子」。