一輛自行車,一個黑色保溫包,他們帶著食物在城市裡穿梭。

家住東京板橋區的於傲思算是最早在日本做外賣員的中國人之一。

2018年11月,25歲的於傲思從上一份工作中辭職,為緩解經濟壓力,他打算在找到新工作前做一份零工。那時候,東京街頭巷尾的傳單、廣告牌、自家郵筒、甚至手機郵件,鋪天蓋地全是Uber eats(日本最大外賣平台)的廣告。

通過傳單上的聯絡方式,於傲思火速報名並參加了Uber eats的東京說明會。一個多小時後,他拎著印有綠色「Uber eats」字樣的黑色外賣包,正式成為了外賣員。

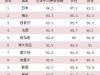

受新冠疫情影響,向來冷清的日本外賣業突然火爆。2021年,Uber eats的外賣員人數突破了10萬,以覆蓋35個都道府縣、10萬多家的餐飲店的規模,超越日本本土外賣平台「出前館」(約7萬家店鋪,2萬名配送員),成為了日本外賣的代名詞。今年1月,各大外賣平台的用戶數也已達到902萬,相比一年前增加了三倍,送外賣成了熱門職業。由於操作簡單時薪偏高,這份工作更成了不少在日中國人打零工的首選。

Uber eats的保溫包

「是個人、懂日語就要」

在於傲思的記憶里,2018年,Uber eats公司開始在日本大規模擴張,因此成為Uber eats的外賣員非常簡單,幾乎「是個人、懂日語就要」:「先給我們講了公司的運作流程,接著讓我們用軟體註冊,簽電子合同,教了我們搶單、送達的操作,再給一個外賣包,就可以出去送餐了。」

於傲思告訴記者,和中國不同,Uber eats對外賣員的交通工具沒有任何要求。「想開車、騎摩托的話,需要一年以上的駕齡。自行車沒有要求。」於傲思一直沒有自行車,成為外賣員後,他一連租了好幾個月的共享單車,「Uber eats有規定,騎自行車接到的單子,從出發到客人家裡,導航距離不會超過5km。像我們這種非全職的,一般用自行車。」

一名外賣員在找路

派送的流程很簡單——先在app上線,系統會自動派出訂單,顯示餐廳與訂單內容,騎手可以自由選擇是否接單。接單後,系統會導航到餐廳,而只有取餐成功後,外賣員才會得到去往目的地的具體導航,並得知距離。

「和國內的外賣派單系統不同,Uber eats一次只能送一單,你可以在送第一單的時候再接一單,但也只能第一份送餐結束後,才能知道第二家餐廳的位置。而且只要接了單,非特殊情況不能取消。」於傲思說。

雖然送餐效率不算高,但每一單的收入還是相當可觀的:Uber eats的一單基礎收入是300日元(約合人民幣18元),隨後會根據距離遞增,每公里增加100~150日元左右,所以騎自行車平均一單下來可以賺400~600日元(約合人民幣24~36元),要是碰上惡劣天氣或者節假日,系統會為在原有訂單收入上再乘1.2~1.5倍。

通常,於傲思會在午飯時間段(11點至15點)在自家附近上線,然後接3~5單,這樣一般不會離開板橋區,結束時能快速回家。然而,真正吸引他的並非每單加成,而是Uber eats給的額外獎勵金。

一名外賣員在取餐

「Uber eats的獎勵金才是掙錢的關鍵。」於傲思透露,它分為每周獎勵和區域獎勵。每周獎勵就是數量獎勵,「一周送餐超過15次,Uber eats會直接打給你5000日元(約300元人民幣),超過20次是8000日元(約480元人民幣),要是全職送,每周獲得額外2萬日元肯定沒問題。」區域獎勵則是他們在東京都23個區里做活動,比如涉谷區的某天晚飯時間段突然有兩倍收入加成。

於傲思稱,靠著獎勵金制度,他每個月都能賺到七八萬日元到十幾萬日元不等,「我送的不算多,一周20單左右,算下來時薪差不多能有100元人民幣,比在東京打工賺得更多(時薪約1000日元,約60元人民幣),還不用交稅。」

「免稅」也算是當外賣員的額外福利。於傲思說,不同於普通打工或是全職工作,uber和外賣員簽的並非僱傭合同,沒有保險,而更像是一種「Uber eats外賣員合格證明」,因此就算賺錢達到了報稅標準(年收入在103萬日元、即6.18萬元人民幣以上),人們也可以保持沉默,「輕鬆避稅」。

不過,於傲思的掙錢大計並沒有持續太久。從2019年起,Uber逐步啟動外賣員審核機制,這年4月,他因工作簽證到期而停止送外賣,等到簽證更新以後,卻被告知「擁有工作簽證的外國人已經無法註冊成為外賣員。」好在那時,他已經在一家房產公司找到了新工作。

在於傲思看來,Uber eats在擴大日本市場後開始嚴格管理也算說得過去:「一開始他們簡直是個人就要,後來聽說有出現外國人違規打工的案例,審核政策就跟上了。」

一度鬆散的外賣員註冊制度和非正規合同的確為Uber eats帶來了不少麻煩。今年6月,日本警方將Uber eats日本公司的兩名雇員告上法庭,理由是他們曾涉嫌僱傭兩名滯留日本的越南人作為外賣員,而這違反了日本移民管制法。

8月25日,Uber eats宣布將終止持有留學簽證、文化交流以及特定活動簽證的外國人註冊成為外賣員;對於現有的外國籍外賣員,會每6個月審核一次護照與簽證信息。

回憶起曾經的5個月外賣員生活,於傲思慶幸遇到的客人都比較友好——他曾在送餐途中撒過湯料和油,不過幾乎都沒被客人當面指責過,好評率也基本維持在95分以上,「最方便的食物還是麥當勞這種快餐,我不太喜歡送中餐,湯水和油太多了,哪怕固定好了也容易灑。」

「不穩定打工」

在日本,操作簡單和高薪是絕大多數人投身外賣行業的主要原因,但不是所有人都像於傲思一樣小賺了一筆。對於住在名古屋市的陸昕而言,最初做外賣員完全是因為靈活性。

2019年夏天,陸昕的大學課程與日常活動變得零散而忙亂,即使即將進入暑假,她也很難找到整塊的時間去打工。為了賺零花錢,22歲的陸昕想到了送外賣:「時間比較自由,這樣也不會耽誤學校的安排。」

和於傲思的經歷類似,陸昕找到了Uber eats在名古屋的辦公點,用自己的自行車註冊成為外賣員,並簽了一份保證書,上面寫著「不違反交通規則」的保證和Uber eats的緊急客服電話。

但很快,陸昕發現了這份工作的「不自由」之處:取餐成功後,app會在谷歌地圖上導航去往送餐地的路線,但這份導航往往並不靠譜。

「谷歌地圖沒有自行車路線,只能選擇步行或者開車,不管是哪一個,對於騎自行車而言都不方便。」陸昕記得,她經常因為導航而錯過真正的捷徑,「開車的路線是很危險的,因為你不能跟著機動車走,可如果是步行路線,它有可能給你導到天橋上,這一點很不合理。」

名古屋市中心

另外,東京的「自行車送餐不超過五公里」原則似乎在名古屋不起作用。陸昕表示,名古屋市本身不大——不像東京那樣可以分區,從而保證外賣員基本待在同一個區,在這裡送外賣幾乎得全市跑。她曾經拿到過好幾次五六公里開外的訂單,有一次甚至從市中心接單,一路往南十多公里,送到靠海的港口附近。

「我那次是晚上接的單,騎到一半才意識到自己怎麼騎了這麼遠,但也沒法要求取消訂單了,只好硬著頭送過去。」陸昕說,「送到後已經7點多了,天全黑了,我自己也懵了,坐在路邊想要怎麼回家。騎車回去需要將近一個小時,繼續接單的話指不定要去更遠的地方。而且日本很多小路晚上都不開燈,我一個人也害怕遇到變態。於是我就給住在附近的朋友打電話,問能不能開車送我回去,結果人家沒空。」

幸運的是,在海邊徘徊了一陣後的陸昕接到了一個送往市中心的訂單,「我騎回市中心的時候已經八點多了,送完那一單我趕緊就下線了,那天真的沒有心情再做了,特別累。」

陸昕住在市中心,旁邊是標誌性的名古屋電視塔,每次送完外賣回家只要看到它,她就知道自己快到家了。

Uber eats的點餐界面

除了經常出現的遠距離配送,名古屋的獎勵金也不如東京豐厚。陸昕只在第一個月拿過每周獎勵——那天她一口氣送了10單,賺了4000多日元,隨後立馬得到了8000元獎勵金,「當時覺得充滿了動力」。但是那次以後,她再也沒得到過獎勵金。

因為平時要去學校,陸昕通常只能在周末的下午送外賣,一般是從下午三點送到晚上八九點。然而,或許是騎車效率不高,她一個月也只能賺到七八萬日元(約3500~4800元人民幣)。在以往,她每月打工能賺到10萬(約6000元人民幣)。

為了提高送餐效率多接單,陸昕闖過紅燈:「日本人在市區開車也很快,所以挺不安全的,後來就不敢(闖)了。日本規定騎車不能戴耳機看手機,被警察抓到會被罰款,超速也會。而且要是出了交通事故Uber eats是不會負責的。」

雖然只做了3個月外賣員,陸昕遇到的突發狀況卻並不少:有坡太陡只能推車,推到一半低血糖發作,跑進便利店吃東西的情況;有騎到一大片墓地覺得害怕的時候;更有夏天送烤酸奶化了一點就被客人投訴的委屈。「我之前看網上說,希望大家多理解外賣員什麼的,但我想既然做了這份工作,就要好好把食物完整送到,畢竟客人也花錢了。」陸昕說。

夏天過去,陸昕回到了藥妝店繼續她時薪1200日元的常規打工——這比她送外賣時1000日元的時薪要高,也更穩定。「我們這裡送外賣有些不穩定,有時候一整天都沒接到幾單。打工的話,不管這一個小時怎麼過,我都能拿到錢。」但這段「不穩定打工」也讓她覺得挺有趣,「我鍛鍊了身體,還把整個名古屋跑遍了。累的時候就停下來休息一下,能看到很多不同的風景。」

「自己僱傭自己」

相比陸昕的奔波勞累,波雷的送餐生涯似乎更為自由輕鬆。波雷住在京都,2019年7月,剛剛成年的他經朋友介紹成為了Uber eats外賣員,開始了在日本的第一份零工。

和於傲思、陸昕的經歷類似,波雷和Uber eats簽下一份電子合同,他將其形容為「自己僱傭自己」:「我和Uber eats不是僱傭關係,更像是平等的關係,Uber eats提供平台,幫我聯繫餐廳和客人,我是自己給自己工作。」

在波雷看來,每一單的加成(即因餐廳、天氣、客人地址不明等非外賣員因素導致的收入溢價)已經能讓他賺不少錢了:「Uber eats溢價還是很多的。有時候你到餐廳等了很久,或是路上騎了很久還沒到都會給你加錢。晚高峰的時候一單會溢價100日元左右,惡劣天氣和節假日也有。」波雷告訴記者,他最多的一次在下雨天一單多了300日元。

雖然已經做了兩年外賣員,但波雷的送餐次數並不多:「我是心血來潮會去送,有時候可能會一周送兩三天、三四天,有時候一個月可能只做一次。認真做的話,時薪大概在1600日元。」

京都街道

波雷的佛系態度,或許還來源於Uber eats的「出事不扣錢」制度,即無論遲到、食物灑出,外賣員都能拿到那一單的收入,唯一受影響的是外賣員的好評率。據波雷介紹,Uber eats採取100分倒扣制度,收到客人差評時會被扣分,分數低於80分可能會在幾天內被停止派單,更低可能會被剝奪資格,但這都不會影響外賣員的收入。

波雷說,他的好評率一直維持在97分左右,最低到過91分。差評有時來得莫名其妙:「有一次送過去客人一開門,我就看到對方一臉很不好的表情,可能是他當天心情不好,覺得我來得晚,給打了差評。」

新冠疫情爆發後,為防止病毒傳播,Uber eats推出了無接觸配送,外賣員會將食物放在家門口或是指定地方,再發消息通知客人取餐。這期間,波雷曾接過一個送到著名景點二條城附近的現金到付訂單,客人的地址並不準確,還寫了一堆備註。「那邊都快到郊外了,客人給我寫了一個完整的『導航』,讓我經過幾條路,到什麼地方,再左拐右拐找一棟房子,然後進院子,把餐放在藍色自行車的車筐里。」

然而,當波雷來到院裡的時候,這裡既沒有藍色自行車,也沒有現金。「我只好給客人打電話,結果他從房間裡出來了,最後還是當面交付的。」

疫情期間,日本曾多次發布緊急事態宣言,許多餐廳關閉堂食,外賣業迅速發展,不少因新冠失業的日本人也加入送餐行業。在東京、大阪等大城市,搶單壓力也逐漸增大。

「聽說在東京,有些越南人、中亞人會一口氣註冊四五個外賣平台一起搶單。」波雷說,京都的外國人相對少,競爭沒那麼激烈,他依舊保持了他的隨緣節奏,也不太擔心新冠感染:「大家都戴著口罩,而且大部分時間在路上,和人接觸的時候就是進餐廳、遞給顧客食物,距離沒有很近就還好。不像便利店之類的打工,整天在密閉環境中接觸那麼多人,更容易感染。」

波雷喜歡這份工作的自由和輕鬆。相比於京都900日元左右的打工時薪,波雷顯然更喜歡當一個自由且不富裕的外賣員。在Uber eats會大量溢價的下雨天,他一般都在家偷閒:「我遇到過每天都拼命送外賣的日本人,他們一個月能掙80萬到100萬日元(約合人民幣4.8~6萬元)左右。不過我還是更喜歡自由工作,沒有強制性。」

「我要是今天缺錢了,就騎車出門送幾單,這筆錢最後會成為我的晚餐。」他開心地說。

(於傲思、陸昕、波雷為化名)