近日,土耳其地震牽動著全世界無數人的心,隨後鄰居日本也相繼發生地震。日本跟土耳其一樣處在地震帶上,基本是小震不斷,大震頻發。而日本也曾和土耳其一樣,經歷過慘痛的傷亡。我在日本親歷過地震,也有了自己的親身感觸。

有天去一家餐廳吃飯,坐在對面的女士摩挲了一把眼前的餐桌,滿腹狐疑地跟我們交換著眼神:「這底下恐怕擠不下四個人吧?」

我們在一個樣品屋式的日式房間裡,一邊是灶台和水槽,冰箱頂上放著微波爐,一邊是小巧的餐桌,明亮潔淨。如果不是落地玻璃窗外坐著一排圍觀的年輕人,個個臉上既興奮又促狹,我簡直以為馬上有人會端來味噌湯。

忽然燈光暗下來,屋子開始搖晃,像是年久失修的鐵軌上顛簸的火車車廂。

「我說擠不下吧。」對面的女士現在到了桌子下面,抱著桌腿嘆氣。旁邊那位高大的男同學勉強鑽進來半截,正一邊抱怨桌子太矮,一邊努力把跪姿拗成坐姿,好舒展一下頸椎。我抬眼觀察了一下桌子底部,勉強安慰道:「好在護住腦袋沒什麼問題。」

但房子的晃動驟然加劇,門窗都在爭相發出響亮的碰撞聲,椅子在地上搖擺滑行,除了緊緊抱住桌腿,沒有任何辦法穩定身體。我確信一旦鬆開手,就會像皮球一樣被拋擲到房間角落裡,就算不會被倒下的冰箱砸到,也一定狼狽不堪。桌子底下除了粗重的呼吸,沒有人再說話。而玻璃外的圍觀群眾正笑得前仰後合。

▲在市民防災中心見學

來日本的第二個月,語言學校的課外活動安排在了市民防災中心,據說是必要的見學。除了可以躬身感受的地震體驗之外,還有滅火訓練、火災和水災逃生練習。滅火訓練室擺了一大排滅火器,指導老師一身板正的西裝,指揮我們輪流拿起滅火器,反覆澆滅忘記關火而釀成的一場廚房火災。雖然滅火器噴出的是自來水,火焰也純是電視畫面,但操作滅火器的方法大體可以習得。

▲市民防災中心內,學習使用滅火器

水災逃生室的災難場景是暴雨淹沒地下商場,逃生門能夠模擬不同水位時推開的難度。至於土砂災害,也就是土石流避難教育,則是播放了一段製作精緻的動畫片。總的來說,可算寓教於樂,各種活潑的動畫、遊戲,也宜於少年兒童。其中受歡迎程度最高的,似乎還是地震體驗室。

作為中國人,談到日本,往往有災害頻繁的印象。我們對外國所持的成見不少,唯獨這個不算偏頗。清末黃遵憲做駐日參贊,寫過二百首《日本雜事詩》,其中地震篇寫道:

一震雷驚眾籟號,沉沉地底涌波濤。累人日夜憂天墜,頗怨靈鰲戴末牢。

又有註:

地震月或數回,甚則牆壁棟宇皆搖簸。先聞洶洶聲,如大風鼓濤而來。初至頗怪,久亦習慣。累月不震,土人反疑。安政乙卯,江都大震,死者二三萬人。父老謂數十年當有一厄,惴惴常懼之。

據一些研究者統計,日本國土僅有全世界陸地面積的千分之三,而震度6級以上的地震,占全球的五分之一。

「數十年當有一厄」也不是危言聳聽。在歷史上,日本南海每隔100年到150年,總會發生一次大地震。最近的是1944年的昭和東南海地震和1946年的昭和南海地震。前者最大震度7級,死亡和失蹤1200餘人;後者最大震度6級,死亡和失蹤1300餘人。眼看百年將至,下一次南海大地震什麼時候爆發,就成了不得不關注的問題。

2001年6月,日本中央防災會議設置了「東南海、南海地震相關專門調查會」,開始研究對策、未雨綢繆。科學界也對南海區域地質變動展開觀測。到2022年末,南海海槽周邊地震評價檢討會已經開了62次,地震防災對策強化地域判定會開了440次。

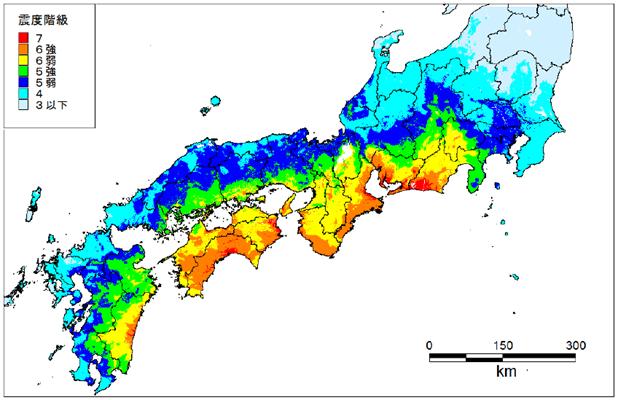

▲日本國土交通省對南海大地震的震度分布預想

根據之前的預計,南海巨大地震大致會在2030年前後爆發,震級可能達到8級,災難波及整個日本南部地區,死亡人數超過23萬人,房屋損毀209萬棟,經濟損失214萬億日元,相當於GDP的四成。

科學界近年來時不時更新模型推演的數據,宣布未來若干年內發生的概率如何。媒體最新報導的一項研究結果看得人心驚肉跳,大標題關鍵字是「三年之內」「發生概率最高96%」。然而仔細看內容,才知道研究給出的概率是4.3%到96%,依然在巨大的不確定區間中搖擺。

另外一個經常出來嚇人的預測是富士山大噴發。

▲描繪富士山寶永大噴火景象的繪圖「夜ルの景気」(靜岡縣沼津市土屋博藏)

富士山的上一次噴發是發生在江戶時期的寶永四年(1707年),噴發時間長達兩周,掉落的火山灰引發大量火災,堆積之後又導致河流改道、洪水泛濫。在那之後,富士山沉寂三百餘年,人們一直認為它已經變成一座休眠火山。然而1979年,從未有過噴發記錄、被看作死火山的御嶽山突然爆發,2014年,又一次噴發,造成58人死亡、5人失蹤,成為日本二戰後最大的火山災害。

在此期間,富士山被重新視作活火山。對火山沉積物的研究也發現,富士山在過去5600年裡,平均每30年就會噴發一次,最近三百年的沉寂雖然足夠讓日本人忘記它曾經多麼活躍,但對火山來說,不過是短暫且意外的休憩。這幾年,監測到的富士山深層低頻地震次數越來越多,也被視作富士山將要再次大爆發的前兆。

關於富士山噴發的後果,各種預測也層出不窮,跟南海大地震一北一南,包夾日本列島。之前看這些資訊,只覺得是遙遠的新聞。在這裡長住之後,才意識到這種「遲早大難臨頭,但不知道何時開始」的感覺實在不妙。

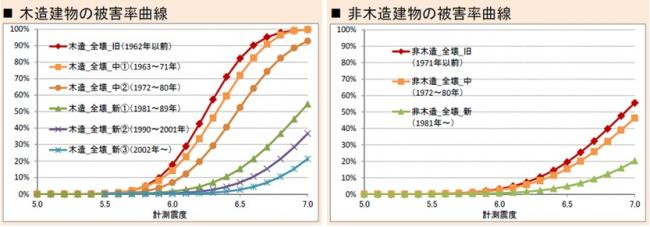

首先是擔心住的房子夠不夠結實。按照地方政府網站上的地震損失預估,如果發生震度6.5以上的強震,幾十年前修的木造建築,即便做了加固,多半也是要「全壞」。但基於這個飄忽的概率,就要放棄現在的家,花大價錢搬去新造的、理論上更安全的鋼筋建築。代價高昂,實在讓人一時難以下定決心。於是採取了精神勝利法,每次出門散步,都忍不住和太太一起觀望周圍鄰居的房子,評估哪座建築比我們的居所看起來更舊。既然本地人也還安心住著,我們或許也不必太緊張。

▲京都市發布的不同震度下建築毀壞比例曲線圖

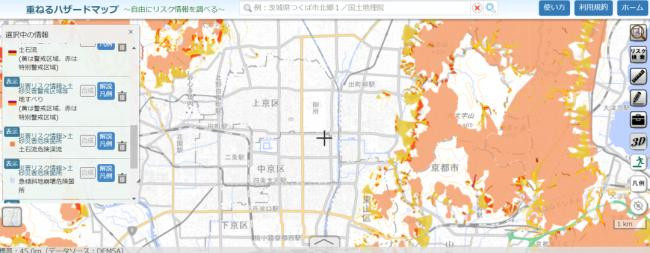

又去查了本地的土石流災害地圖。日本國土交通省有專門的災害地圖,標註全國各地地震、海嘯、土石流、洪水、雪災等各種災害的分布和警戒區域。家的東面是山,所以重點關注了土石流災害地圖。圖上紅色是風險等級最高、建築和人身安全都有較大風險的特別警戒區域,黃色是有人身傷害風險的警戒區域。

日本地狹,在這些警戒區內的建築也不少,果然,所住的地方也在黃色區域內,不過循著地圖看去,本地許多文化遺產也在警戒區內,古寺神社幾百年來無事,精神勝利法又可以再次發揮一點讓人安心的作用。

▲日本國土交通省發布的災害地圖

接下來可做的就是在家裡儲備防災用品,主要是食物和飲水。官方的建議是,在家裡儲備至少足夠三天的物資,以渡過萬一發生大災難、救援力量沒有辦法及時抵達的最初幾日。

日本有專門的防災食品學會,認證哪些商品可以用於防災儲存,包括各種罐頭、即食的米飯和蔬菜、咖哩、罐裝蛋糕等等。還有一類專用於防災存儲的罐頭裝餅乾,保存期限有五年之久,而且看起來不太好吃,可以防止平日裡不小心當零食吃掉。

也考慮過在家裡準備應急避難包,裡面有保溫毯、毛巾、勞保手套、消毒紙巾、創可貼、壓縮餅乾之類,考慮得相當周全,不過動輒大幾千日元的售價總讓人疑心:這麼些零碎合在一起,似乎也不值那麼多錢。

▲無印良品的滅火器

領略到防災商品的人氣程度,是一次意外地在無印良品也見到防災裝備。除了常見的、裝著消毒紙巾、創可貼之類小零碎的救難包——自然是裝在符合特別審美趣味的牛皮紙袋裡,還有手搖發電的收音機、可摺疊安全帽、能在夾層塞報紙禦寒的防水大衣。甚至還有漆成白色,設計風格和日式極簡家居十分融洽的滅火器。

各種防災的準備做完,一切也只好交給運氣。之前讀一些關於日本人「根性」的文章,說他們對無常的信仰、對災難和死亡的接受,從此漸漸有了切身的實感。也有人說,災害的無常,讓日本人放棄了個人的主體性,遵從秩序和集體。好處是災難發生時,日本人有令世人驚訝的守序,絕少搶劫、暴亂等災難後的人禍;壞處則是個人主體意識淡薄、甘於從眾的局限。這些說法看起來各有道理,我在這裡生活的時間還不長,暫時無法分辨哪一種更加有力。

而且迄今為止,還依然沒有什麼地震的經驗,在市民防災中心學到的技能,也沒什麼機會派上用場。在家裡偶爾感到一點輕微的震動,不知道是遙遠地震的餘波,還是附近有大車路過。有時候太太會在書案忙碌中突然抬頭,說剛剛有震感,我還茫然無知,要查新聞才知道某處果然發生了地震。

那場不斷被預言、尚未發生的南海大地震,時時提示著周遭世界的脆弱。災難的恐懼高懸,而街市太平,生活如常。在最近關於地震預言的新聞留言板里,我看到了一段被很多人點讚的話,把它摘錄在此,作為結尾:

「地震這種自然現象很難預測,與其擔心發生的概率,不如從以往的災難中吸取教訓,在發生時保障安全。我覺得最好想辦法保護好自己,而不是交給當地政府。在政府失能、沒有辦法的時候,我們自己不至於無能為力。」