最近樓市又開始炒作新動作了,各種所謂的「利多」頻出,似乎買房又成了人生的主旋律。

但在另一面,《中國新聞周刊》發布了一個新的調查——2035年,義務教育在校生或減少3000萬!

也許,現在的你已經離開校園。

但這個新聞背後的信息,將在未來,會給我們的生活帶來巨大的影響!

12年後,義務教育在校生或減少3000萬。

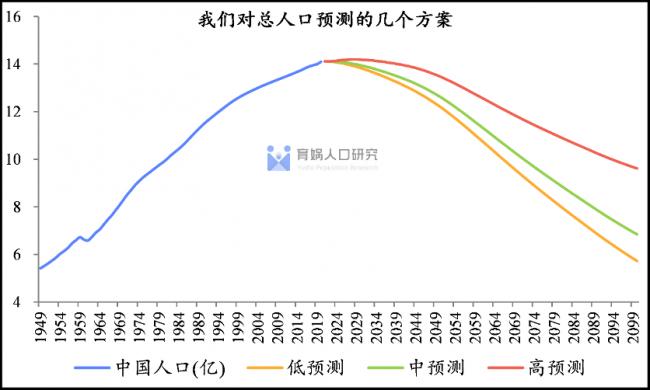

根本原因,還是因為人口負成長的趨勢難以逆轉。

2022年,中國人口減少85萬人,出現了自1962年以來第一次的負成長。

儘管生育政策幾乎全面放開,但綜合人口教育,現代生活理念,國外已開發國家的歷史經驗等等綜合因素看,這個趨勢很難被「糾正」回去。

未來的孩子越來越少,影響的可不僅僅是養老、保險等等的焦慮。

也有教育資源的「大釋放」。

據報導,2023年以來,北京、廣州、濟南、大連多地發布了義務教育學位預警。

2017~2022年,北京已累計增加了18萬個中小學學位,並計劃在2023年繼續增加2萬個中小學學位。

之所以增加那麼多,主要是因為2016年「二孩」的開放,導致人口的一波增長拉升,現在,這些孩子也要讀小學了。

可另一頭,從2017年開始,中國的出生人口就從1723萬人一直降到去年的956萬。

按照人口學的研究,社會總和生育率至少為2.1,才能維持正常的人口更替水平。

但中國現在的數字是1.15以下。

未來,甚至可能破1。

這意味著什麼呢?

現有的學校、現有的婦產科醫院、現有的月子中心……未來的人氣和生意,可能就不那麼好了。

一個直觀的感受是,無相君老家縣政府搞了個開發區。

區內規劃了幼兒園12個班,但現在上學的孩子有多少呢?

不到30個。

基礎設施的過度建設,加上未來服務人口的減少,隨著時間的發展,會逐步傳導。

比如小學,專家預測中國小學學位需求峰值出現在2024年,初中在2029年,之後就會不斷減少。

所以,民辦小學會因為財力相對較弱,最先捲起來。

其次,公立小學會從「吃香」,變得招生困難。

再傳導下去,就是對老師的需求下降,大量老師可能無事可做。

比較好的解決方式呢,可能是學習西方,搞小班制,一個老師就帶10個孩子,提高教學質量。

比較卷的方式呢,就是縮小,甚至清退教師編制,進行市場化改革,聘任合同制+高獎金激勵。

這樣,一來可以減少財政負擔。(隨著老齡化加劇,養老、醫療等方面的財政需求會增長很快)。

二來可以加強編制內的競爭壓力,讓老師憑本事吃飯,這樣家長和學生也是喜聞樂見。

廈門現在就有了試點,從回饋來看,除了老師不怎麼樂意外,各方面都挺樂意的。

再把目光放長遠一點,在教育設施日漸豐富,人口日漸減少後,未來的教育資源也不再那麼緊張。

升學會變得更容易,學生不用那麼卷,各種稀奇古怪的競賽也會減少。

如果現在的教師輪崗,學區劃分輪動的政策可以在各地沒有既得利益阻礙的情況推行下去。

幾個因素疊加起來,那麼一些群眾喜聞樂見的畫面就出現了。

1.學區房概念崩潰了。

2.孩子上學,父母的生活工作沒那麼大壓力了。

3.高考、上大學會越來越輕鬆。

從鄰國日本的經驗看,少子化之後,很多私立高校非常卷,開始主動甚至是無底線的降低招生門檻。

所以說,未來的高等教育,會進一步普及下去。

同時,職業學院會因為就業率高,工作相對好找,更加被青睞。

最後,再說點現實的。

我還記得馬雲幾年前說過一句誇張的話:十年之後,房價如蔥。

可能有點誇張,但在高庫存和低需求的雙向拉動下,這並非沒有可能。

三十年河東,三十年河西,風水輪流轉。

事物的發展,總是由量變到質變,總是物極必反的。

比如我們曾經看不上的什麼泥瓦匠、水電工,現在收入可能要遠大於他們辛苦培養出來的大學剛畢業的孩子。

也許,當下的你還在為孩子在哪上學,未來該學什麼感到憂慮。

也許,你還在疑問學區房怎麼這麼貴,考慮犧牲生活品質去買學區房值不值得。

那麼,請稍微放寬點心。

人之所以接受教育,就是為了認識真理,追求自由。

過去很多很多年,我們都被一些無形的現實搞得太累。

為了一個學區房省吃儉用,從大房子搬到老破小,求爺爺哭奶奶,東挪西借。

很多現在我們苦苦追求的東西,到頭來會發現,不過是一場空。

認清並順應規律吧。