最近,加拿大的山火燒得實在是過於兇猛,堪稱21世紀以來該國最嚴重的山火了。

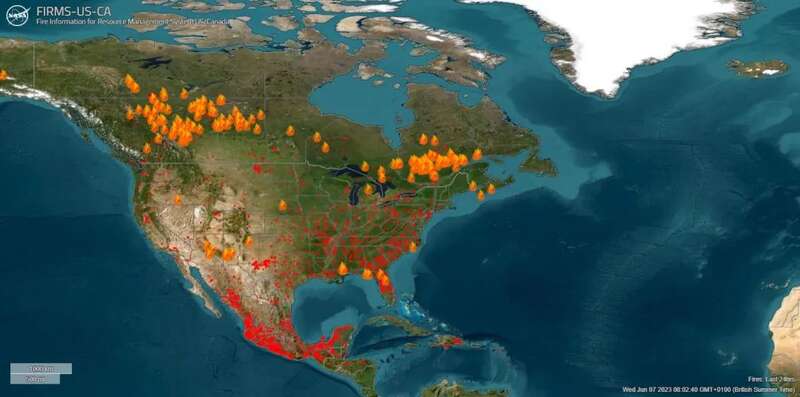

過去數周,野火在加拿大多地持續蔓延,目前一共有427處野火在全國的10個省和兩個地區燃燒,其中206處屬於失控狀態,野火的過火面積是過去10年平均水平的15倍。

從面積上來看,截至目前,加拿大已經有超過47000平方公里的土地被野火燒毀。

如果類比一下,這個燒毀面積則比整個台灣島還要大不少,可以想像野火之兇殘。

這場巨大的山火,一共導致2萬多名加拿大人無家可歸,把很多的住宅和基礎設施都燒毀了,損失不計其數。

有專家預計,因為加拿大目前持續炎熱乾燥的天氣條件,不少地方還會不斷出現新的火情,這種「野火燒不盡」的情況,估計還要持續到8月份,也就是說,野火還得再燒兩個月才能消停。

雖說加拿大山火年年多發,那麼為何今年會如此嚴重?究竟是啥原因呢?

這具體原因就眾說紛紜了,有加拿大氣象學家說,加拿大山火燒得最嚴重的魁北克省,今年的山火大多是由閃電所引發,帶有一定偶然性,說尋常年份閃電引發的山火占比約一半,今年則高達85%。

還有的說是因為氣候變暖,一些科學家認為,氣候變暖導致加拿大多省創紀錄的高溫,而不斷上升的氣溫會帶走土壤和樹木中的水分,使本就易燃的森林變成一個「火絨箱」。

以上這些科學家分析的都有些許道理,但不可忽視的是,就在山火引發如此嚴重的災難時,加拿大竟然還有人故意在森林裡縱火。

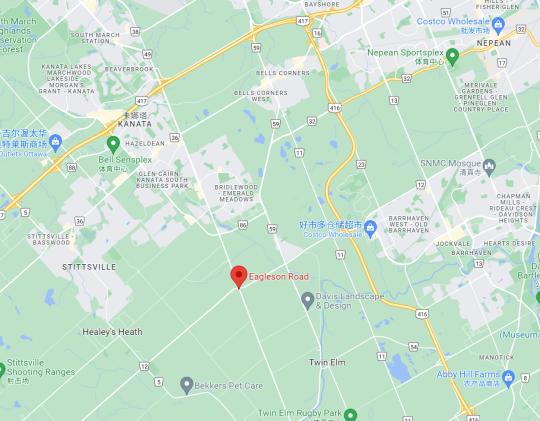

6月6日,渥太華消防局接到報警稱:在伊格爾森路的國家級步道發生火災。隨後工作人員在入口以東約1公里處的小徑上找到了幾棵倒下的紅松樹,看起來是被故意點燃的。

除此之外,最近加拿大警方還抓住了多名縱火犯,其中一位甚至與多達29起縱火案有關!

看來有的人現在還嫌火燒得不夠旺,想再努努力把整個加拿大都燒了?

目前有招數百處山火在燃燒的加拿大,近日的空氣品質也自不必說,到處瀰漫的煙霧和粉塵,嚴重影響了多地的空氣品質和能見度。

不過俗話說,同甘共苦親兄弟,這山火帶來的極差的空氣品質,當然不能讓加拿大獨自承受了。

隨著山火持續燃燒,沖天的煙霧順風南下,使美國連續十幾個州被煙塵籠罩,其中覆蓋了紐約、華盛頓等大都市,天空灰黃一片,空氣品質紛紛處於高風險狀況。尤其是紐約,在過去幾日的空氣品質降至了歷史最低點。

很多紐約人民甚至不用出門,在家就能身臨其境美國大片裡的「墨西哥濾鏡」,並且是全方位物理級的。

從6月7日開始,整個紐約市完全被暗黃色的煙霾籠罩,空氣里也瀰漫著刺鼻的煙塵味。

當天正在製作節目的福克斯電視台氣象專家布賴恩·馬斯特羅評價說:「外面看起來像是在火星上。」

紐約市市長埃里克·亞當斯當天在記者會上透露,截至下午5時紐約空氣品質指標已達484的「危險級別」,這也是上世紀60年代以來當地最差的空氣品質。

紐約甚至超過了印度德里和加拿大多倫多,登頂全球空氣品質最差的城市。

那麼現場情況到底有多糟糕呢?

一張在紐約拍攝的延時照片顯示,6月7日當天,僅僅3個小時,紐約「淪陷」,伸手不見五指,用墨西哥濾鏡來形容都是輕的。

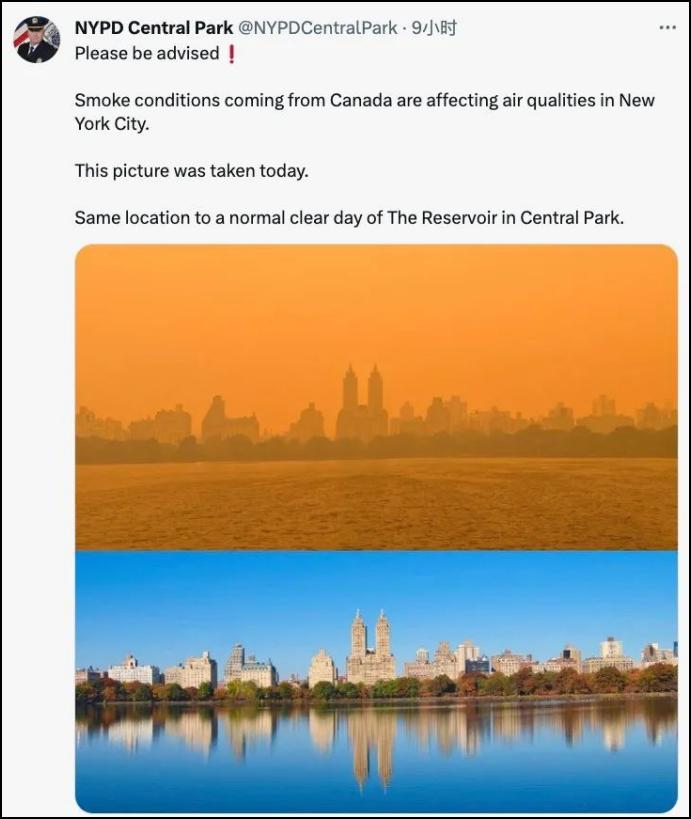

紐約警方在社交媒體上發布了中央公園同一個角度的拍攝對比圖,一張拍攝於被加拿大煙塵籠罩後的6月7日,黃沙漫天,另一張拍攝於中央公園之前普通的一個晴天,天藍水清。

除了中央公園,煙塵籠罩下的紐約世貿中心,也有點兒帝國黃昏那感覺了。

往日清晰可見的國會山,在不遠處看也只剩下一個剪影。

在史詩級的霧霾之下,連自由女神像都徹底暗淡了,籠罩在一片煙霧之中。

往日高大巍峨的喬治·華盛頓大橋,此時也被籠罩在橙黃的霧霾里,能見度大大縮短,更具一番末日既視感。

因為被濃煙籠罩,美國東部很多地區的正常工作生活節奏都被打亂。

當地時間6月8日,聯合國秘書長發言人迪雅里克表示,位於紐約的聯合國總部首次因為空氣污染而放棄升旗,而之前只有面臨狂風暴雨這樣極其惡劣的天氣,聯合國才會放棄升旗,可見空氣品質差到了何種地步。

東海岸不少地區的學校也取消了戶外活動;美國職業棒球大聯盟、女子職業籃球聯賽等在紐約和費城的賽事推遲舉行;紐約百老匯、中央公園等地的部分演出活動受到影響;因為能見度的顯著下降,也造成了相關地區航班延誤。

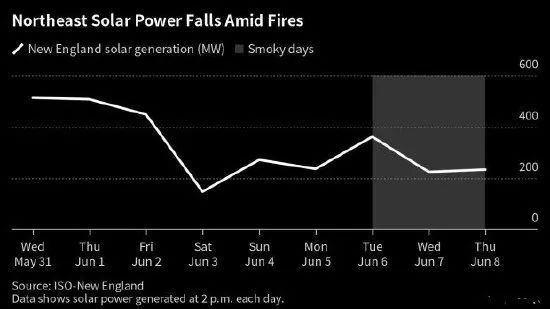

並且由於加拿大野火造成的嚴重空氣污染,美國東部部分地區的太陽能發電量直接下降了50%以上。

受加拿大野火影響美國新英格蘭地區太陽能發電量暴跌逾50%

這些濃煙除了對人們的生產生活造成影響,更重要的是,對人們的健康產生了非常明顯的威脅。

有專家表示,一共有超過6000萬美國人暴露在高濃度煙霧中。並且根據紐約市衛生局的數據,6月7日該市約有300人因出現氣喘、哮喘或慢性阻塞性肺疾病而去醫院急診室就診。

美國紐約街頭,人們正戴著口罩行走

為了不被這些煙霧嗆到,有美國人出門還戴上了黑科技空氣淨化耳機。

寫到這裡,不知為何,烏鴉突然想起了楊舒平同學,希望她能出來發個聲闢謠下,美國的空氣是香甜清新的,連口罩都不用戴,怎麼可能是這樣的呢?

但和楊舒平同學有著不同體驗的美國網友表示,此刻的紐約不但沒有香甜的空氣,反而宛如「世界末日」和「人間煉獄」,紛紛展示了自己周圍的惡劣環境。

「紐約現在簡直就是地獄。」

「下午2點,紐約時代廣場上,加拿大大火帶來的橙色天空給人一種世界末日的感覺。」

一位在曼哈頓工作的職員發推吐槽道:「這到底是曼哈頓還是火星?因為加拿大的山火,現在整個天空都是橘棕色的。這張照片拍攝於曼哈頓中心的范德比爾特1號大廈上,儘管這棟樓里裝有全市最現代化的空氣過濾系統之一,但我們仍然能聞到刺鼻的煙味!」

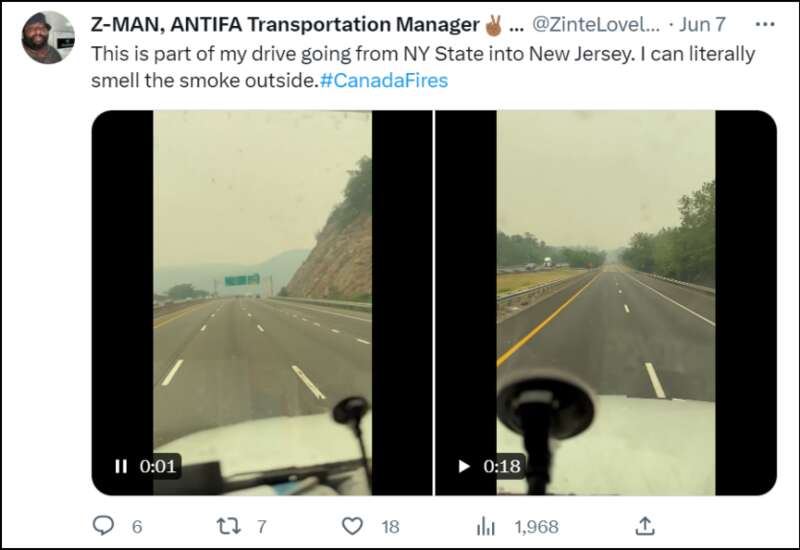

還有人開車時拍攝了路上看到的灰濛濛的天空:「這是我開車從紐約州到新澤西州的一段路程。我能明顯聞到外面的煙味。」

而比濃煙更嗆人的,是美國人對加拿大人在網上開啟的輪番罵戰。

因為糟糕的空氣狀況,紐約因為加拿大的山火上了全世界各大媒體的頭條,很多美國媒體刊載的文章中對加拿大是怨氣滿滿,友誼的小船說翻就翻。

比如《紐約時報》在6月8日的報導中寫道:「因為加拿大山火,美國東北部城市籠罩在深淺不一的微黃色陰霾中,如同世界末日一般。」

而《紐約郵報》6月8日的報導中更為露骨,直接指著加拿大的鼻子罵,首頁的超大號單詞標題赫然映入眼帘:「都怪加拿大!」摘要部分寫道:「野火使紐約市陷入陰森、煙霧繚繞的地獄!」

而美國民間對加拿大的痛罵,比美國媒體只多不少。

有個紐約大網紅@dedewithsign,在社交平台上發了一張舉牌照片。此人直接站在大街上,在一片混沌的空氣中舉牌爆粗,上面寫著「Canada WTF(加拿大,你TM在搞什麼)」,點讚和評論數都遠遠超過了他之前的帖子,可見美國人對加拿大的怨氣。

在推特上,美國人對加拿大的罵聲也是此起彼伏。

「外面的空氣像屎一樣,F*加拿大!!!」

「去TM的加拿大兄弟,新澤西的空氣品質是247,空氣品質差到我連門都出不了。」

看到美國人針對性極強的辱罵和抱怨,加拿大人忍不了了,開始和美國人在網上對罵。

有人說:「可笑的是,你們美國是碳排放最多的國家之一,是因氣候變暖而導致的火災的罪魁禍首」,潛台詞:加拿大山火燃燒美國要負很大責任,你們居然還有臉來罵我們?

也有加拿大人翻起了舊帳:「當你們加州的山火把半個國家都燒了的時候,我也沒聽到有加拿大人像你們這麼抱怨。」

順著話茬,有加拿大人做了一個很巧妙的比喻:「這就像樓下那個吵鬧、酗酒的鄰居抱怨樓上那個安靜、禮貌的鄰居開派對一樣」。

更有加拿大人直接回懟那個舉牌子的美國網紅:「你應該帶著『美國WTF』的牌子去葉門或敘利亞,那才應景。」

還有人諷刺:「他們也只不過是打開了美國電影裡的墨西哥濾鏡而已。」

當然,也不是所有加拿大人都這麼沖,也有加拿大人在小心翼翼地向美國人道歉:「很抱歉給你們帶來不便。但是,我們真的不是故意的......」

還有一位加拿大網友給美國人找到了這一切的罪魁禍首:「我親愛的美國朋友們,如果你們想要為加拿大的森林大火找個人來指責,就指責特魯多吧。他和他的氣候邪教陰謀集團將會充分利用這些大火,以實現他們減少地球人口的十字軍使命。」

她為啥會這樣說特魯多呢?並且大家心裡也都有疑問,加拿大山火這麼嚴重,他都做了些啥呢?

在加拿大山火把很多美國人熏哭的6月7日,特魯多在推特上發了一條推文,呼籲加拿大人捐款救火:「你們每捐贈給加拿大紅十字會1美元,我們的中央政府和地方政府就會相應地捐出2美元來匹配你的捐款。為了幫助那些受野火影響的人,請點擊這裡捐款......」

意思就是,沒有老百姓拋的「磚」,就引不出政府的「玉」唄,老百姓不捐錢,政府就也不捐不管這些災民了?

不過,雖然特魯多對加拿大災民們不管不問、摳摳搜搜,但是對遠隔重洋的烏克蘭卻是相當大方和上心。

6月10日,加拿大的山火還在熊熊燃燒的時候,特魯多突然跑去訪問烏克蘭了。

訪問期間,特魯多宣布了進一步援烏的多項措施,包括追加價值5億加元的軍事援助;對烏提供軍事培訓的「統一行動」延長至2026年;向烏方提供288枚AIM-7中程飛彈用於防空;利用現有資金再向烏提供1萬發105毫米口徑炮彈等等......

同時,在訪問當天,加拿大還以「參與盜竊破壞文物與烏克蘭文化」為由,決定對支持俄羅斯的24名個體和17家實體實施制裁。

好傢夥,身為加拿大總理,特魯多對烏克蘭文物的關注,似乎要遠遠超過對加拿大山火和災民的關心;對烏克蘭援助的積極性,比救助自家災民更是大了不止一星半點......

加拿大山火陸陸續續燒了一個月,雖然從地面滅火到飛機滅火,再到邀請國際救援隊各種手段用盡,現在絲毫沒有滅火的跡象,刨去專家們所謂的氣候變暖、閃電雷擊等種種因素,當然跟某些政客的不作為也脫不了關係。