「我們兩個都是『福蘭」人,五十年代調到了部里,後來一直在北京工作到退休。」

這兩位帶著典型湖南口音的老夫婦,可以算在我們一家剛剛移民到加拿大之後、最早結識的「前二十個人」當中。

當時,我們一家三口租住在大溫地區、Burnaby市「核心CBD」地段,著名的「麗晶廣場(Crystal Mall)」附近一戶人家的一樓後院。

與我們這個後院只有「半道籬笆」相隔的,是另一戶人家,這兩位老人便是屋主。

兩位老人和藹近人、面目慈祥,精神矍鑠、思維清晰,除了行動有些遲緩、面部帶著一些老人斑之外,很難看出來都已經年過八十了。

後來,低頭不見抬頭見,我們和他們慢慢地就熟了。

一、「虎口朝下」

除了茶餘飯後經常閒聊,經常的、我也會在下班後回家的時候,遇到老先生一個人在路邊背著手散步。

於是時不時地、我就會和老先生攀談幾句。

「大叔,您喜歡這裡嗎?」

又一次下班偶遇,互相笑著打了個照面兒之後,我起了個話頭兒。

「嗯,還可以吧!」老先生停下散步的步伐,倒背著雙手,仰起頭來看了看四周的花草樹木,以及遠處的雪山森林。

「也挺想念北京吧?」

「那是!雖然我們是湖南人,但是畢竟在北京呆了大半輩子,你不知道,我後來連豆汁兒都喜歡的不得了!」

「噢,是嗎,我也很想念豆汁兒,這又一年多沒喝到了。」

「是嗎?那咱倆可有緣分了!很多北京人自己都喝不慣豆汁兒!」

老先生說著,一邊笑、一邊用小拇指在頭頂向後劃了劃已經稀疏的白髮。

「哎……本來我都挺適應和喜歡北京的飲食氣候各個方面了,結果這老了老了、禁不住女兒天天越洋電話的鼓動,又和老伴跟著他們一家子來了這裡。」

「噢?他們一家人很早就過來了?」

「他們一大家子都在這裡,孩子們都是從小在這裡讀書的。他們兩口子嗎……還沒有退下來,所以有時候還要兩頭跑。」

聽到這個細微的措辭,考慮到他的「老幹部」身份,我立刻意識到話題里的「暗礁」(你懂的,不懂就往後看),於是馬上把話題轉了回去——

「怎麼樣,您覺得這裡怎麼樣?」

「還行吧!反正……自然環境肯定是沒的說。」老先生直了直身子,雙手叉著腰說。

「其他嗎……怎麼說呢。我們來了幾年,我也是一直在觀察和調研,畢竟把他們這些國家當做對手研究和警惕了一輩子,現在移居過來,也正好來實事求是地親自走一走看一看,思考思考。」

說著這些的時候,老先生似乎慢慢地進入了一種過去曾經的語氣和模式……

而此時,我也注意到——

老先生習慣性叉著腰的雙手,與日常一般人叉腰時雙手「虎口朝上」不同,而是電影裡常見的那種——

「虎口朝下」。

如果還沒有感受到這個細節有何區別的話,您不妨自己用雙手在腰部比劃一下。

二、「他們」

老先生夫婦倆住的獨棟House在周圍算比較大的。我們租住在那條街的幾年,他家一般都保持至少有兩家租戶,所以平時老兩口的家裡,倒也熱鬧。

他們自己的女兒一家,時不時地回來看望一下老人。有時是一大家子人,幾輛車停在門口,有時是女兒夫婦倆、甚至女兒自己。

「我們老了,看開了,各人有個人的生活,年齡大了、也經常和他們說不到一塊兒去,所以來之前就說好了,我們老兩口自己住。」一次晚飯後,老先生一手叉著腰,一手拿著老花鏡,遠眺著北邊的雪山和我聊著說。

「是啊,還是自己住著方便。」我附和著說。

「我們不用他們給我們買好像他們那麼大的房子,告訴他們房子小一點好,夠我們老兩口住就行了。」

「你看現在這個房子小是小,不也挺好?而且我也不喜歡他們家裡那種深宅大院,我還是喜歡熱鬧一點兒,象現在這樣、熱鬧!」

我「嗯」了一聲,難過地盤算著自己啥時候才能住上他們至少有兩家租戶的「小」房子……

說到這兒、我插句嘴,如果你覺得老先生說這話是為了「有意炫耀」,那我也沒辦法、也沒心情去糾正你這個想法。

我只能說,我其實一直都很「理解」那些因為把車開到某些古建築里、而被鬧上熱搜的人、他(她)心裡有多委屈——

因為就他們從小成長的那些經歷來說,他們永遠都不明白——

「不就開車進一次『那哪兒』、這有啥大驚小怪的?怎麼這TM也能算個事兒?」

有一次過年後的一天,他女兒一大家子回來看望老兩口。

午飯後,年輕人開著跑車轟隆隆地走了,女兒女婿留了下來,幫著整理整理花園和那兩小塊兒菜地。

女兒女婿走了的時候,我出門找兒子回家吃飯,正趕上老先生站在路邊背著雙手目送女兒。

「今天您女兒女婿幹了半天活,看把這草地弄得多乾淨。」

「嗯,是啊,她倆可能要有幾個禮拜不會來看我了,這次多呆了一會兒。」

「噢,是嗎?是……去旅遊嗎?」

「不是……」

看到女兒的車拐了彎兒,老先生一手摘下老花鏡,一手叉著腰說。

「這不剛過完過年、馬上要會了嗎,他們也該回去看看了。」

「噢,是這樣啊。」於是、我也看著遠處說。

三、「他們的孩子」

有一天下班回家,我看到老先生外孫(或者外孫女)的跑車停在路邊,但是沒有他女兒女婿的車。

晚飯後我出來,正趕上老先生的夫人正在拉著兩個年輕人、叮囑著什麼。

老先生默不作聲,背著手站在一旁看著。

等跑車走了,老太太回屋,老先生在路邊、背著手散步。

遇到我,又聊了起來……

「哎,現在這年輕人那……不理解。」老先生背著手,看著遠處的山,搖著頭說。

「怎麼了大叔,您也遇到代溝了?」我接著他的話茬兒。

「本來,我是覺得他們也不小了,跟他們爹媽講,是到了給他們『壓擔子』的時候了,想讓他們回去鍛鍊鍛鍊。」

老先生看著遠處、意味深長地說。

說到這裡,我再插句嘴。

老先生這「壓擔子」三個字,讓我後來不時品味起來,總覺得——

「越品、越有味道。」

「怎麼,他們……他們不願意回去?」我說這話的時候,真的不是「有眼無珠」地舔著臉看不到那道巨大的鴻溝……

而是,沒辦法……硬著頭皮、僅僅是出於聊天的禮貌。

「我是想,讓他們回去,到部裡面,先從基層干起……」

老先生這個「基層」倆字,再次擊沉了我。

好在,我已經習慣了。

「可是他們什麼都不懂,眼裡只有他們爹媽給他們買的跑車、洋房……」老先生聲音不高,但是吐字帶著一點兒失望、憤懣與鄙視。

我在旁邊,繼續承受著這種「對方絲毫覺查不到」的碾壓與虐心……

「嗯……」一邊虐心,一邊還得「捧哏」一聲。

「他們是真的不懂,只有為人民服務才是最有前途的事業。」

老先生這一句太有高度了,以至於我都接不上了……

好在老先生已經進入了「狀態」、伸出一根手指、指尖朝著斜下方,在空氣中指指點點著說——

「他們早晚得信我的話!這世界上,沒有什麼是比為人民服務更好的事業了!」

「只要好好地為人民服務,他們現在這些豪宅、跑車算什麼?!」

老先生說著說著,有些「怒其不爭」地激動了起來。

此時此刻,我接了一句非常發自肺腑、熱熱乎乎地話——

「大叔,您外孫那些年輕人懂不懂我不知道,但我作為一個中年人、現在是真懂了!」

「你懂了?來,跟我說說,來!」老先生扭頭看著我,眼裡有光。

「你看我們小時候,老師說為人民服務,我們不知道是具體幹什麼。」我說。

「後來年輕的時候,聽到這句話,甚至還覺得有些玩笑話。」

「然後呢?」老先生看得出,我是真誠的。

實際上,我下面的話也確實是真誠的——

「但是如今,越來越多的人終於明白,為人民服務、才是最好的事業!」

「說得再通俗一點兒,如今大家看一看身邊和社會上,那些能『為人民服務』的,才是最有前途的工作,也是最受大家愛戴、最受社會尊重的工作!」

「嗯,你說的很好!」老先生微微撇著嘴,讚許地點著頭看著我。

結語:光明的未來

後來,隨著我在加拿大呆的時間長了,又先後在溫哥華和溫哥華以外、遇到過很多位「鄰居老先生」這樣的老幹部。

他們有的和我說過話,有的沒和我說過話,但是從做派到言談舉止,一眼就能看得出來。

他們,還有他們的家人,也經常讓我很感動。

他們中的很多人、早已經退了下來,有的還沒有完全退下來。

他們雖然移居海外,卻依然心繫祖國、心系共產主義事業。即使已經不在一線、甚至離休多年,也依然利用散步等等業餘時間,進行著關於理論與實踐的調研與思考。

他們雖然移居海外,但他們的兒女甚至是他們自己,還經常要克服時差、拋家舍業、遠渡重洋,繼續為共產主義事業貢獻著光和熱。

他們雖然移居海中,還在考慮著把「為人民服務」的重擔傳承給自己身在海外的後代,還在規勸著自己子女的子女放棄豪宅跑車、還在想著給他們「壓擔子」,從基層開始「為人民服務」!

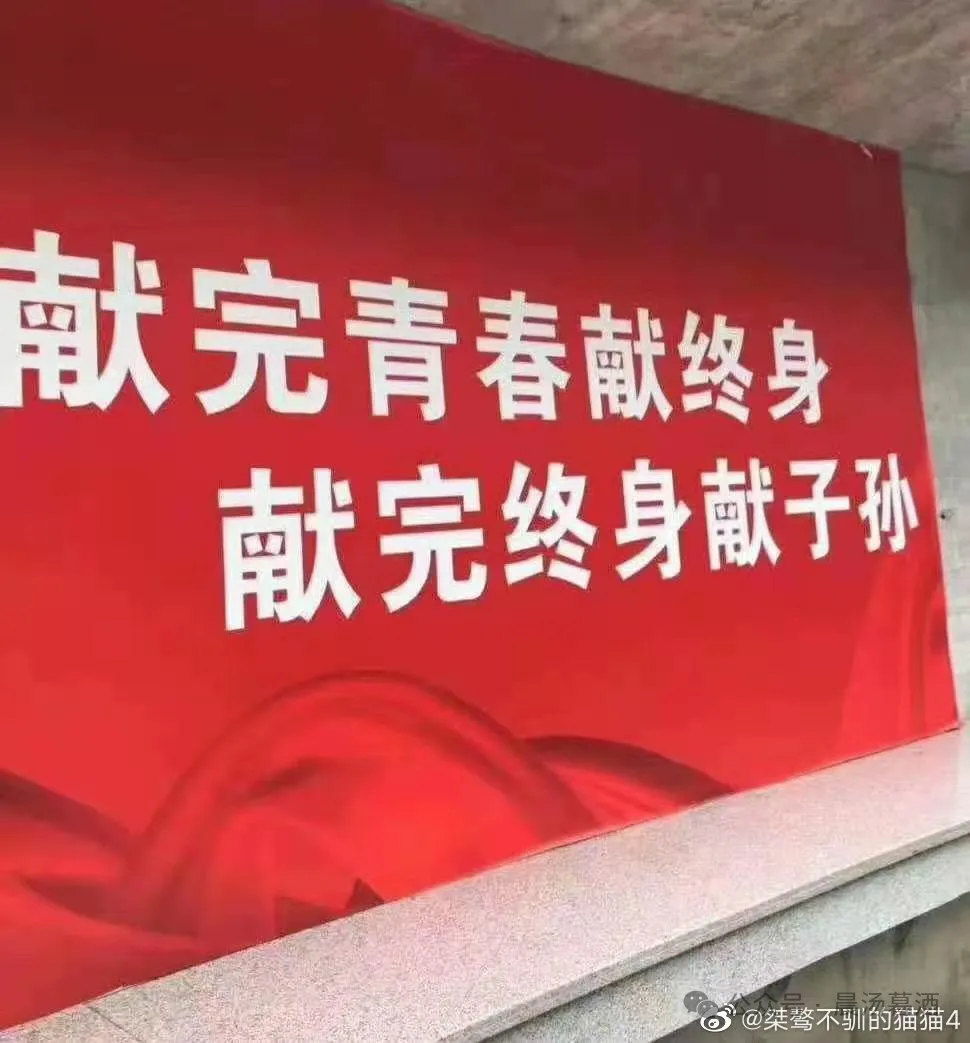

每次想起他們代代傳承的偉大事業,想起他們「獻完青春獻子孫」的忠誠與奉獻,我的眼圈兒都會禁不住有些濕潤。

看到他們,想想他們的赤膽忠心與世代傳承,我就仿佛看到了中國強大和光明的未來!

2024年6月19日

手機敲字,錯字海涵