因為年輕人的思想觀念已經完全發生轉變。

對於上一代人來說「斷子絕孫」,是一句非常帶有批判意義的詛咒,而對於現在的年輕人來講,其實就是一個簡單人生的選擇而已。

人生不管選哪條路,可能都會有遺憾,一代人有一代人的路要走,怎麼走,如何走,走哪條路,其實都是基於當下殘酷的現實所做出的社會性選擇而已。

「斷子絕孫」有什麼可怕的?我又沒有什麼財產與王位需要繼承,我也沒有宏大的事業需要傳承,斷或與不斷對我來說影響淺薄。

某平台上有一個將近十萬點讚的回答說:「在生產力極度發達的今天,除了傷病帶給你的痛苦是客觀存在的,其餘所有的痛苦,都是你的價值觀帶給你的。」

除了生老病死,年輕人結不結婚,生不生娃,其實都是每個個體認知價值觀下的選擇,怎麼活的開心,就怎麼去選擇,每個人都應該對自己的選擇負責。

還有一條接近3萬點讚的評論說:

「你不結婚,誰給你養老?」

「快活一輩子,最後慘幾天,那是我應得的」

「斷子絕孫」的現象背後,其實是年輕人的思想變化,本質其實就是社會價值觀,生活觀的變化。

「養兒防老」已經不成立實用了,以前農業時代,人們生育提高足夠的勞動力來維持生計。

我國歷史上大秦國就把生育做到了極致,男人15歲,女人13歲就可以進行通婚,那個時代,生育是家庭必然的一部分,也是社會責任的一部分。

家有強壯的男人,可以在家族耕種,水源爭奪,戰鬥時上戰場,也能保護妻兒小孩與老人。

網際網路都沒有的時代,必須要建立一個親屬家族關係網,有些人三胎五胎十胎,越多越安全越有保障,構建一個安全的生存策略。

而隨著時代的進步,如今我們出門在外,誰都可以找到工作,有一門手藝,就能自己掙錢,不需要別人幫襯,家族反而成了一種生存累贅,從斷親現象就可以看出一切。

古人總是說「人不孝有三,無後為大」。古人普遍認為沒有後代就是大不孝,那個時候的傳統觀念很重,斷了香火就意味著大不孝。

但是如今,年輕人也拙漸的清醒,因為責任重大,有一位網友曾這樣說:「我發現,人來到這個世界上就是來吃苦的,我已經這麼苦了,我不想讓我自己的後代也這麼苦,我覺得斷子絕孫是一件非常高尚的事情,因為救人一命勝造七級浮屠」

但是有網友熱評:「身為58歲小區的保全,我必須告訴大家一個事實,那些靠著撿垃圾生存,去世在房間裡,臭了一個月才被發現死亡的老人,他們都有孩子,有些進了監獄,有些是壓根不想回家」。

養兒=防老的傳統觀念已經不成立了

年輕人更注重過好自己的一生,即便你不生孩子,也沒幾個人說你不孝,父母那代人的思想已經在現實如今社會的薰陶下准琢漸做出了轉變。

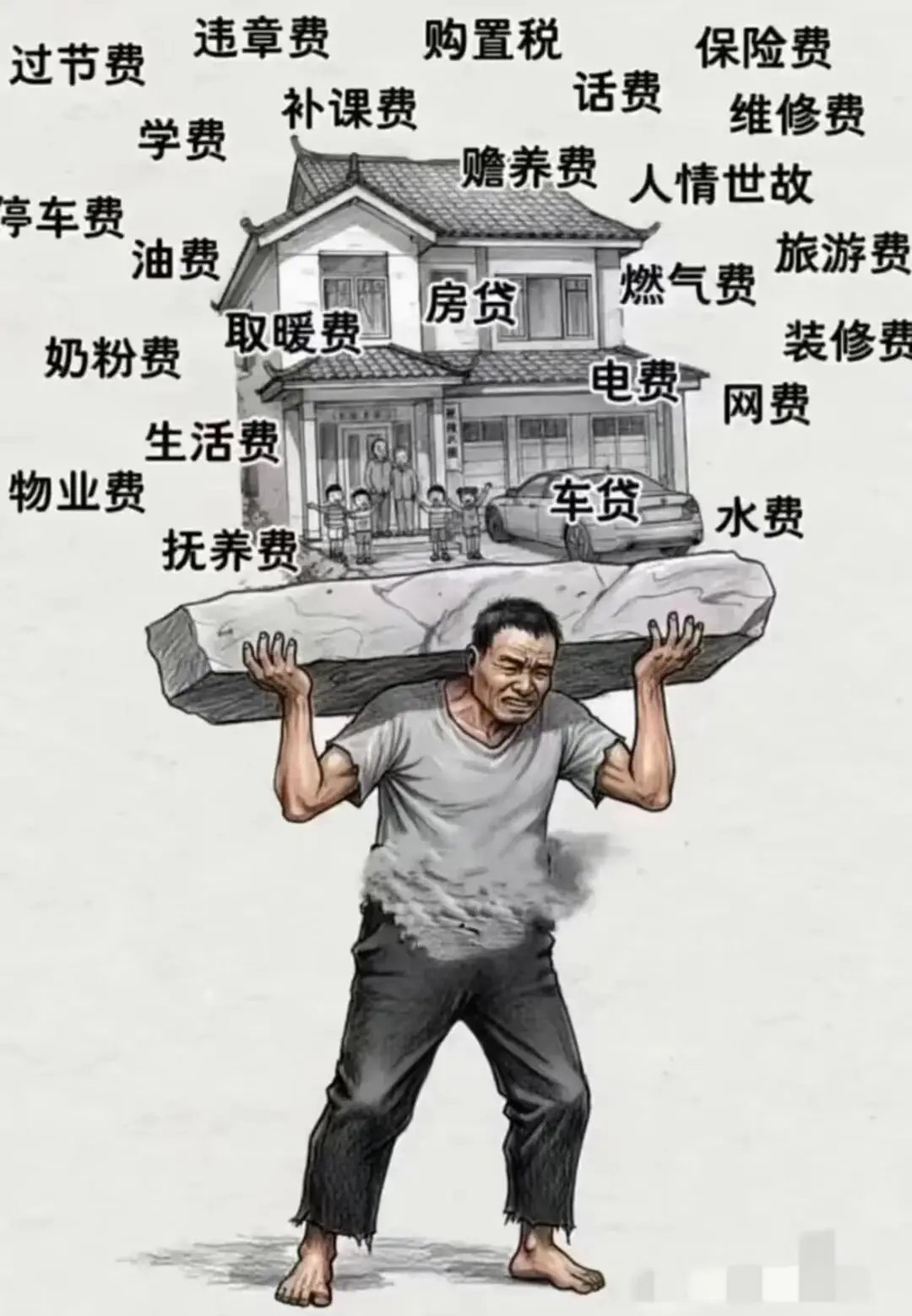

生活是曠野,生了娃以後全是工作,身邊有很多生了孩子的朋友,對自己都非常的「摳門」。

一年到頭不敢給自己買衣服,不敢去旅遊,不敢下館子,要把錢省下來給孩子。

以前養孩子成本不是很大,現在一個小孩在一線城市長大至少得投入40到100萬不等,還不算包括興趣班,有些父母為了教育甚至不惜辭掉工作陪讀。

以前可以專心做自己想做的事,現在全是小孩的吃喝拉撒,以前可以週遊世界,現在只剩下柴米油鹽。以前可以買自己喜歡的包,現在給孩子買書包。

這就是很多父母的正式寫照,人生是曠野,人生是來體驗生活的,生孩子不是必須要做的事情,沒必要把自己的人生綁在「生育大關」上。

王小波說:「我來到這個世界,不是為了繁衍後代,而是為了看花怎麼開,誰怎麼流,太陽何時升起,何時落下」。

活明白自己的人生,而不是稀里糊塗的卷進生活的風暴,年輕人確實不怕「絕後」。怕的是沒有意義,沒有希望,前途是一座座一山比一山高的大山。

生孩子前,購買學區房就是第一座大山,有媒體統計,收入兩萬元的人群普遍還款月供都在6000以上,甚至更高,還款壓力非常之大,生活品質嚴重下降。

比較扎心的是在如今「內卷」的就業壓力情況之下,很多人都擔心丟了工作,養孩子就成了當前的一座大山。

他們不是不想生,他們害怕生出來以後不能給孩子更好的條件,讓孩子在與別的孩子心裡對比之下自卑,被嘲笑和被歧視。

這幾年寵物經濟的興起,也反映出年輕人對養貓養狗比養孩子的成本比起來不值一提,也不用過多操心,孤獨,貓狗也能緩解。

不是年輕人變得冷漠無情了,也不是年輕人的「傳宗接代意識」下降了,而是他們隨著時代的發展,社會思想觀念變化了。

不再是儒家文化里的固執守孝,而是新時代里的清醒者,他們是新時代的自由者,不再淪為任何文化的附庸。

心理學上有個詞叫:「心理抗拒理論」,就是當自由感被威脅(比如「必須」背後是他人干涉、規則束縛),人會本能叛逆。比如領導強制要求加班做額外匯報,員工即便懂匯報重要性,也可能因「被控制感」故意拖延。

任何事情都可以去嘗試,但是就是不能執著於「必須」,因為一旦給自己施加「必須」的枷鎖,人就會陷入一種「執念」的痛苦。

只有把「必須」替換為「自由」,人生才能天地遼闊曠野人生超級無敵可愛又美麗………歐耶✌🏻

感恩您的閱讀