[導讀]他說:「實在沒有別的選擇,我的個性沒法讓我放棄追究真相、說出真相,這是我的宿命,我認了。」真正的史家風範正是這樣:著書不為稻粱謀,只為實踐學術良知:還原歷史真相,哪怕撕破皇帝新衣。

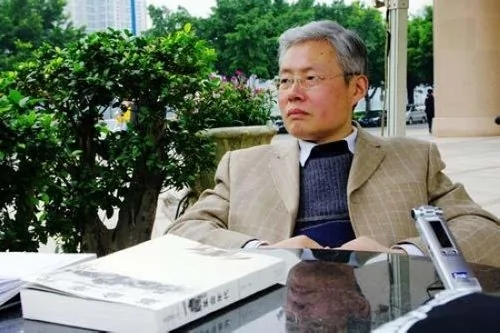

中共黨史、毛澤東研究專家,南京大學歷史系教授,2011年12月26日在南京病逝,57歲

中共黨史、毛澤東研究專家,南京大學歷史系教授,2011年12月26日在南京病逝,57歲

江南的冬天,陰沉沉地冷。北來的寒風傳來了噩耗:高華教授在12月26日的深夜,悄悄地走了。

消息是那樣的突兀,讓朋友們猝不及防。高華的病已經多年,每一次的病情加重,都被他的堅強與樂觀超越,以至於我們都相信奇蹟會一再出現,頑強的生命意志能讓他走得更遠。

病榻中的高華,總盼著再去一次台灣,說是去治病,但我猜,恐怕他想在來日無多的生命里,去台北會會老朋友,看自己所愛的寶島最後一眼。朋友們因此還為他募捐,祝福他在來年的開春一遂宿願。但是,春天尚未到來,高華卻倒在凜冽的冬寒之中。

病榻中的高華,總盼著再去一次台灣,說是去治病,但我猜,恐怕他想在來日無多的生命里,去台北會會老朋友,看自己所愛的寶島最後一眼。朋友們因此還為他募捐,祝福他在來年的開春一遂宿願。但是,春天尚未到來,高華卻倒在凜冽的冬寒之中。

高華兄,難道你真的走了嗎?

我已記不得第一次見到他的情景,真正深入的交往,也是從一個寒冷的冬天開始。十一年前,一幫在絕望中彷徨的學界朋友,決定參照《劍橋中國史》的模式,攜手重新書寫中國的近現代歷史,這就是後來出版的《中國現代化史》第一卷。二十餘位作者之中,來自南京大學歷史系的占據了四位,這都是高華熱情推薦的。從此寧滬之間,常來常往,有了密切的互動。

這個時候,他研究的雖然是國民黨的黨國體制,但真正的興趣卻是20世紀的中共革命。他的父親在1957年被劃成右派,因為家庭出身不好,令他從孩童時代就蒙下了陰影,早早被打入另冊,考取外國語學校卻被拒之門外。「文革」之初他親眼目睹父親因躲避殺身之禍而離家逃亡,家門口貼滿了捉拿父親的通緝令。

家與國的命運如此殘酷地糾纏在一起,使得他從小就對政治充滿了好奇與敏感。當「文革」的陰霾終於散去,國家恢復高考之後,高華報考的第一志願便是南京大學歷史系。他要從詭秘的政治風雲之中捕捉孩提時代一直籠罩在心頭的疑問:20世紀中國的歷史悲劇,究竟淵源於何處?

家與國的命運如此殘酷地糾纏在一起,使得他從小就對政治充滿了好奇與敏感。當「文革」的陰霾終於散去,國家恢復高考之後,高華報考的第一志願便是南京大學歷史系。他要從詭秘的政治風雲之中捕捉孩提時代一直籠罩在心頭的疑問:20世紀中國的歷史悲劇,究竟淵源於何處?

高華成長於思想解放的1980年代,他的骨子裡也滲透著那個時代中國知識人獨有的精神氣質,即對中國歷史與現實大問題、大命運的刻骨銘心之關懷,這種關懷與生俱來,深深鑲嵌到血脈之中,是那代知識精英中安身立命之所在。作為歷史學者的高華,由此而自覺一種歷史的擔當:像太史公那樣,秉筆直書,為後人留下歷史的真相。

差不多從1980年代後期開始,他就默默地收集資料,為一個宏大的寫作計劃作艱苦的準備。稍微懂一些時務的歷史學者,大多會自覺或不自覺地迴避革命史的研究。因為按照標準尺度寫作,會違背學術的良知,而一旦說出歷史之真相,不僅發表困難,而且還可能有不測之禍。

當年的高華不是糊塗之人,也非莽撞之輩,他非常清醒地意識到,自己正從事的,是一個在世人看來屬於高風險、低收益的研究,很有可能一輩子躺在抽屜裡面,藏之名山,即使發表了,不僅於職稱晉身無補,還會帶來無窮麻煩——後來證明果然如此。

當年的高華不是糊塗之人,也非莽撞之輩,他非常清醒地意識到,自己正從事的,是一個在世人看來屬於高風險、低收益的研究,很有可能一輩子躺在抽屜裡面,藏之名山,即使發表了,不僅於職稱晉身無補,還會帶來無窮麻煩——後來證明果然如此。

他曾經有過猶豫,也與我吐露過內心的天人交戰,最後他說:「實在沒有別的選擇,我的個性沒法讓我放棄追究真相、說出真相,這是我的宿命,我認了。」魚骨在喉,不吐不快;

不為稻粱而謀,超越一己之功利,漠視世俗之利害得失,只是為了實踐內心的學術良知:還原歷史的真相,哪怕撕破了皇帝的新衣。

不為稻粱而謀,超越一己之功利,漠視世俗之利害得失,只是為了實踐內心的學術良知:還原歷史的真相,哪怕撕破了皇帝的新衣。

歷史學從來不是一門純粹的技藝,缺乏生命和社會關懷的乾嘉考據只是史學的末流。高華在精神上所繼承的,是從司馬遷到司馬光的史家傳統,這種傳統是史學的,又超越了史學,自覺擔當起天下的重負,為民族的未來發展提供歷史的正當性。

從1980年代末到1990年代末,差不多十年寒暑,高華都沉浸於此,無法自拔。他從各種公開發表的檔案文獻、日記、回憶錄當中反覆爬梳,回味思考,逐漸整理出一條清晰的歷史脈絡,一個巨大而複雜的權力網絡。他對人脈細節爛熟於心,猶如自己家族內部的典故。

1999年他在香港中文大學訪問,恰巧劉小楓、錢文忠和我都在那裡。每次聚在一起,大家最期待的節目,就是請高華為我們擺龍門陣。我們有無數的問題要問他,他似乎百問不倒,每次都用生動細緻的史料為大家一一解惑。那些歷史記憶就駐紮在他的心裡,信手拈來,皆成痛史;猶如老樹上的年輪,斑駁離奇,又歷歷在目。

從1980年代末到1990年代末,差不多十年寒暑,高華都沉浸於此,無法自拔。他從各種公開發表的檔案文獻、日記、回憶錄當中反覆爬梳,回味思考,逐漸整理出一條清晰的歷史脈絡,一個巨大而複雜的權力網絡。他對人脈細節爛熟於心,猶如自己家族內部的典故。

1999年他在香港中文大學訪問,恰巧劉小楓、錢文忠和我都在那裡。每次聚在一起,大家最期待的節目,就是請高華為我們擺龍門陣。我們有無數的問題要問他,他似乎百問不倒,每次都用生動細緻的史料為大家一一解惑。那些歷史記憶就駐紮在他的心裡,信手拈來,皆成痛史;猶如老樹上的年輪,斑駁離奇,又歷歷在目。

雖然高華爛熟史料,但他並不認為個別的史實能夠代表整體的真實。我最敬佩高華的,是他的貫通能力,擅長將支離破碎的個別史實,編織成一個個令人信服的歷史圖景,從複雜詭異的權力表象,洞察背後的深層邏輯。

一個能夠將歷史讀通的史家,才是一個真正的大家,一個有智慧、有深度的知識人。我常常驚嘆他不曾有過從政的經歷,也非貴族後裔,何來如此老辣的內幕觀察。我以為,除了掌握大量史料之外,他的天才想像力和對人性幽暗的敏銳,亦是不可缺少的助力。

一個能夠將歷史讀通的史家,才是一個真正的大家,一個有智慧、有深度的知識人。我常常驚嘆他不曾有過從政的經歷,也非貴族後裔,何來如此老辣的內幕觀察。我以為,除了掌握大量史料之外,他的天才想像力和對人性幽暗的敏銳,亦是不可缺少的助力。

我與他關懷相近,亦常常有熱烈的爭論。相比而言,作為政治史家的他,注重的是英雄豪傑「王」的面相,而作為思想史家的我,更偏好「聖」的一面。聖與王、神與魔之間,既是一念之差,又同為一個角幣之兩面。

爭論的結果,我常常從高華的魔性分析中所得甚豐,他也承認豪傑有其聖的另一面。事實上,早在1980年代,他參與翻譯的墨子刻先生的《擺脫困境》一書,對此已有深邃的分析。不過,以其對家國歷史的沉痛反思,他擱不下歷史魔性對中國的摧殘,畢其一生與其奮戰,直至生命的最後一刻。

爭論的結果,我常常從高華的魔性分析中所得甚豐,他也承認豪傑有其聖的另一面。事實上,早在1980年代,他參與翻譯的墨子刻先生的《擺脫困境》一書,對此已有深邃的分析。不過,以其對家國歷史的沉痛反思,他擱不下歷史魔性對中國的摧殘,畢其一生與其奮戰,直至生命的最後一刻。

不要以為高華是一個無畏無懼的戰士,其實他像大部分中國書生一樣,有自己的畏懼,也有一己之顧慮。但在種種糾結之後,他選擇的依然是直行,是對良知和歷史的擔當。這擔當因為有畏懼和顧慮相伴顯得格外的沉重。我敬佩他的,並非英雄式的義無反顧,而是凡人意義上的自我超越。

明知要付出不菲的代價,依然在掙扎中擔起重負。世人皆道無知者無畏,而知者有畏,依然選擇了咬緊牙關前行,反而顯出中國知識人的書生本色。書生非英雄也,乃是有可愛的迂腐,明知有苦頭要吃,仍然不像聰明人那樣識時務者為俊傑,而是傻傻地執著於內心的真與學術良知。

明知要付出不菲的代價,依然在掙扎中擔起重負。世人皆道無知者無畏,而知者有畏,依然選擇了咬緊牙關前行,反而顯出中國知識人的書生本色。書生非英雄也,乃是有可愛的迂腐,明知有苦頭要吃,仍然不像聰明人那樣識時務者為俊傑,而是傻傻地執著於內心的真與學術良知。

正當高華的研究進入佳境,癌細胞卻一步步地吞噬著他的軀體。他一次又一次地被病魔擊倒,卻一次又一次地站起來——不,即使他躺在病榻上,在精神上也從來沒有倒下過。

他的樂觀、堅強和生存意志感染了每一個去看望他的朋友。一個星期之前,見到他的朋友向大家報告的,依然是「精神狀態不錯」的好消息,以至於我們都錯以為還有下一次再見的機會。然而,就在2011年即將翻過的時候,他驟然而去,決然告別,將自己堅強的微笑留到了最後。

他的樂觀、堅強和生存意志感染了每一個去看望他的朋友。一個星期之前,見到他的朋友向大家報告的,依然是「精神狀態不錯」的好消息,以至於我們都錯以為還有下一次再見的機會。然而,就在2011年即將翻過的時候,他驟然而去,決然告別,將自己堅強的微笑留到了最後。

生命如櫻花一般短暫,人們總是在追求某種永恆,佛教徒超越輪迴,基督徒洗滌與生俱來的原罪,而儒家所追求的,乃是歷史中的不朽。

對中國知識人來說,有一段留得下來的文字,有一種讓後人嚮往的精神,有一縷超越時代空間的情懷,那便是不枉此行的人生了。高華兄,你做到了,你對得起你的一生,我們為與你同屬一個時代而驕傲。

對中國知識人來說,有一段留得下來的文字,有一種讓後人嚮往的精神,有一縷超越時代空間的情懷,那便是不枉此行的人生了。高華兄,你做到了,你對得起你的一生,我們為與你同屬一個時代而驕傲。