「博士退學送外賣、碩士休學生孩子」為什麼會引發群體焦慮。

——題記

各位好,今天鼻炎犯了,躺在床上刷了一天手機,看到兩則社會新聞,覺得挺有感觸,放在一起說一下:

一是浙大博士退學送外賣的事兒。

據媒體公開報導,現年31歲的孟偉,曾是浙大的高材生,2014年他本科畢業後,作為直博生進入浙大控制科學與工程學院,其間曾被評為浙江大學十佳大學生。但讀博5年未能完成博士論文,2019年他申請了延期畢業,到今年達到延遲畢業的年限仍未達到要求,只好辦理結業手續。為了謀生,孟偉在今年2月到5月在杭州送起了外賣,並且在短視頻平台註冊了帳號,訴說自己8年的遭遇。視頻發布後意外引起了不小的反響。

9月21日,回到家鄉的孟偉在社交平台發布的視頻再次引發熱議,他在視頻中稱:「讀博8年未能畢業,給浙大丟人了。」而這個視頻又再次引爆了網絡。

另一個社科院碩士休學生孩子的事兒。

佤族姑娘南依來自雲南省滄源縣勐董鎮一個小山村,本科畢業於中央民族大學,後考上社科院的研究生,因分享求學經歷和穿搭美妝視頻成為小有名氣的視頻博主。9月19日,南依宣布自己因懷孕待產要休學一年,對象是中專學歷的理髮師。她的這個決定公布後同樣在網上炸了鍋,不少網友認為她是「戀愛腦」,覺得其丈夫配不上她,擔心她休學回鄉生子,以後會一定是後悔。

同樣是在9月21日左右,南依公開回應此事,她在微博文中表示,自己與男朋友在一起的時間雖不長,但也認識兩年多了,她清楚他的人品,還有他的家庭成長環境,雖然沒什麼學歷,但也有一技之長,上進有擔當,不至於做不好物質保障。

因為嫌微博太烏煙瘴氣,我平時不怎麼刷,是今天偶爾翻看,才同時看到這兩個新聞的。

看過之後,我總覺得這兩個消息似乎有某種共性,想了想,似乎應該是這樣的——這兩個新聞中的主人公,一個為餬口送外賣,一個為愛情生孩子,飲食男女,人之所大欲存焉。選擇什麼樣的本來是人的自由,這沒什麼可說的。

可是消息公布後,最不乾的反而是公眾,大家覺得,浙大的博士怎麼送外賣呢?社科院的碩士,怎麼能放著書不讀,回山村老家,給初中畢業的丈夫生孩子呢?他們這人生過得也太虧本了!

這種感嘆背後,其實藏著一種幾乎所有中國人都認帳的人生假設——知識改變命運,或者說的更確切些,是「學歷改變命運」。大家覺得一個人讀了書、拿到或者即將拿到某個學歷,那他的人生就理應跟過去不一樣了,雖不說是范進中舉、鹹魚翻身吧,但拿著學歷混個鐵飯碗,這總應該是理所應當的。

所以我們特別不能接受這種新聞,什麼博士退學送外賣、碩士休學生孩子、北大畢業賣豬肉、復旦畢業家裡蹲……我們對這樣的新聞感到刺痛,就像我們無法接受丁真進體制內、易烊千璽考編一樣。說到底,是因為「知識改變命運」這個理念,在最近幾十年的中國已經成為了所有區域、所有階層的人都認同的一種公理。那些身處中下層的人們,將自己或下一代通過讀書實現階層躍遷,當做生活的念想和指望。所以當他們聽到一個已經「鯉魚躍龍門」的「上岸」者因為種種原因又把命運「改」回來的時候,他們會對這類事件特別關心,甚至產生焦慮,這種焦慮並不是只為當事人的,而是相當程度也為自己——這就是為什麼兩位當事人的新回應中一再說這都是他們自己選的路,卻依然無法平復很多人心情的原因。

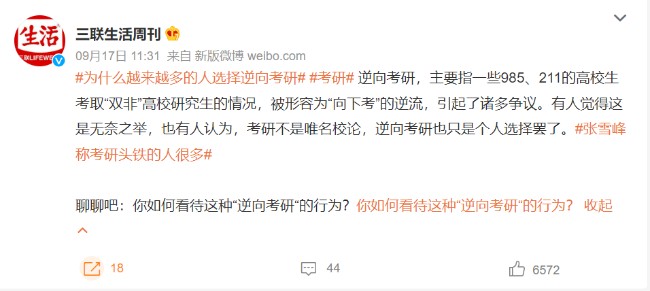

但一個真實的現象是,在當代,想靠學歷改變自己的命運,這條路確實已經越來越卷、越來越難走了——前幾天研究生招考預報名時間剛過,聽說火了一個新詞兒,叫「逆向考研」。

這個詞兒專指本科985、211的大學畢業生考研「雙非」(非「一流大學」、非「一流學科」建設高校)高校。從理論上講,你本科北大清華畢業,研究生去個名不見經傳的大學讀碩士,是挺讓人窩囊的。但現在考研的學生也有苦水——現在經濟形勢不好,大家畢業都想考編考公、可進街道辦當個給大爺大媽蓋章的小科員,可能學歷硬條件都是必須碩士起了。這個時候「逆向考研」雖然窩囊,但可能對卷不動很多人來說,那就是有用,甚至唯一的途徑,所以他們只能這樣做。

但可以想見,逆向考研其實無法解決一些根本性的供需矛盾,很多人逆向讀研畢業以後,將要面臨的恐怕還是「卷不動」的問題。實話實說,到時候他們面臨的人生選擇,也許真未必孟偉和南依好多少——還是要做送外賣這樣普通的工作,過和tony老師結婚生孩子這樣普通的生活。這兩位當事人,也許只是過了很多人將來難免要過的生活而已。只是大家不太願意認清這個現實。

是的,知識改變命運,這也許只是剛剛過去的時代給我們帶來的一個暫時有效的法則。當社會機會大量湧現,經濟飛速發展,你多上幾年學,名校碩士、博士畢業,也許就能保證自己鯉魚躍龍門,人生從此不一樣了。但當這種時代過去,這個法則也許就失效了,「多讀幾年書」在未來,也許真的就只意味著「多讀幾年書」。好工作、好職位,還是得靠你的運氣、能力、家庭背景等等要素去碰、去找。

所以,我猜,下一階段,隨著「改變命運」能力的降低,社會對讀書這件事的熱情也會大幅降低,上世紀八九十年代一度盛行過的那種「讀書無用論」也許會回潮。

我們中國人對「知識」的態度從來很糾結。表面上看,很多人很尊師重教。但說到底,很多人真正執著的不是「知識」、而是知識「改變命運」的能力。說直白一點,如果「讀讀讀」,不能換來黃金屋、顏如玉以及千鍾粟,那麼「聖賢書」對中國老百姓的感召力也就非常有限了。

你看,元朝一度停辦了科舉,讀書人馬上就從「萬般皆下品惟有讀書高」墮落成了臭老九,比乞丐高一層、比娼妓還低一等。道理就是這樣。

但明明已有了這樣的預期,我還是想做一下也許徒勞的呼籲——請大家尊重知識,熱愛知識。因為知識本身確實是美的,是甜的。

「知識是甜的」,這是據說和中國人一樣聰明的猶太人的一句人生準則。其實整個亞伯拉罕教系的宗教(無論猶太教、基督教還是伊斯蘭教),其對知識的態度都比較類似。既認為神是全知的,一個人越有知識,他就越接近神,所以知識有了神性。所以弗朗西斯·培根才會說:Ipsa scientia potestas est(拉丁文,也既傳說中的「知識就是力量」)——其實這話更準確的翻譯應該叫「知識本身就是權力」或「知識本身就是權威」。

培根在這裡想表達的意思,是要求人們推崇知識和理性。培根認為一個有知識的人,本就應該獲得更大的尊重,說話更有人聽,他甚至主張應該由知識和理性去指導社會和權力的運作,而不應該以威權或社會的成見去壓迫知識,只有這樣去理解,培根這話才是帶有啟蒙主義精神價值的——培根認為知識無需自證,它天生自帶權威性。——培根其實是在試圖理順一個社會中到底誰該聽誰的、誰該遵從誰的關係。

只可惜,:培根的這句「Ipsa scientia potestas est",在中文語境中總是被誤譯為了「知識就是力量」,這給了本就很功利化的我們更深的誤導,既「有力量的知識才是知識」,而「沒有力量」的知識就不是知識。

於是學習知識的人,在我們這裡先要證明自己是「有力」的——更或者說「有用」的,而後才能被承認為是知識分子,進而有其社會價值。如果一個博士去送外賣、一個名校畢業生開小攤,那這樣的人在我們會得到了最深重的憐憫與嘲笑,因為他們是生活中的「無力者」,於是也就被默認為了沒學到知識——至少沒學到有用的知識。

「你還是大學生/研究生/博士呢!連這點事兒都做不了。」我相信很多從象牙塔里出來的人,在社會上都得到過這種揶揄。一旦知識不能改變命運,甚至不能用以餬口時,它在我們這裡就非但不是權威和榮耀,反而成了一種被嘲笑的羞恥、甚至是罪惡。

昨天,我在《總覺得,我才是真正的「精俄」》一文中,曾說我覺得俄羅斯這個民族還不錯。寫完後想了想,我有這種觀感,就是因為俄羅斯人好歹是「附庸風雅」的。

俄羅斯小伙子追女孩,比較喜歡邀請對方去看個畫展、聽個古典音樂、去莫斯科大劇院看個芭蕾舞《天鵝湖》,去艾爾米塔奇看看展覽,再不濟侃能幾句詩歌藝術,搞的很文藝,跟我們上世紀八九十年代一樣,據說時至今日,這樣在俄羅斯搞對象,成功率依然會比較高。

而在咱這兒,你這麼追姑娘,就不如換買個包甚至直接曬房屋所有權狀、給彩禮好使,如果你給不了姑娘這些,還請人家看畫展聽歌劇談文學,不客氣的姑娘多半會在背後罵你「窮裝x」。

所以俄羅斯這個民族無論什麼階層的人、整體上依然是以藝術、以知識為尊的。沙皇當年要鎮壓反對者,如果對方是個知識分子,也一般不絞死而最多只判流放。我想這就是這個民族的可愛之處,也是他們為什麼能歷經一次次磨難,卻又一次次再起,藝術、文化和科學都屹立於世界之林的原因。

的確,知識就是力量。但請尊重知識本身,而不是單純尊重它所帶來的「力量」。這很重要。

我想,這是我們急需獲得的這種智慧。在不遠的將來,我真的希望,我們依然能尊重知識,熱愛知識——哪怕知識不再能像過去那樣能改變你的命運。