根據國家老齡科學研究中心數據,2020年,我國空巢與獨居老人數量已超過1.18億,約占老年人口45%。

美國國家科學院也曾指出,獨居將增加老年人32%的死亡風險。

近20年來,為應對獨居老人的安全問題與孤獨感,「跨代共居」養老新模式——即無血緣關係的年輕人與老年人共住,逐漸在國外流行。

在中國,這一模式近幾年才剛剛起步。

兩位與老年人共住的95後年輕人

一條找到了兩位與老年人同住的95後年輕人。入住中國首批「跨代共居」養老院的標標,房租兩折,每天志願服務1小時,帶老年人看世界盃、參加音樂節;

法國留學生圓圓,與85歲房東共住4年,一天幾乎24小時待在一起,比親人還要親密。

我們還連線了研究養老相關領域近30年的元智大學人文社會學院院長劉宜君,和她聊了聊「跨代共居」模式的優缺點,與在國內外的發展現狀與前景。

標標(右一)和院內老人、工作人員

標標 27歲 與老年人同住1年

我在一年多以前搬進了廣東佛山的和泰中心,這裡是國內最早實行「跨代共居」模式的養老院之一。

所謂「跨代共居」,就是以相對低的價格將養老院房間出租給年輕人,年輕人相對應地,需要向老年人提供一定時長的志願服務。

我剛入住的時候房租是1080元一個月,差不多是老年人費用的1/5。每個月需要提供27.5小時的志願服務,每年還會進行一次考核,不過什麼時候、以何種方式去服務老人,其實並沒有嚴格的規定和束縛。

標標去年的部分志願服務

房客的篩選挺嚴格的,初選通過後會安排一個面試,主要了解你是否有可以服務老人的技能。我的本職工作是程式設計師,面試官覺得我可以修電腦、安WiFi、安電視;我平時會跳舞,可以給老人表演;我還會潮汕話,可以幫院內不會講普通話的潮汕老人翻譯。

同住的年輕人都有各種各樣的技能。有的擅長運動,可以帶著老年人做操;有的曾經是醫生,老年人半夜有狀況,敲敲門、喊一聲,穿著拖鞋就能來幫忙;有的有務農經驗,可以和老年人在小花園裡種菜……

但最打動面試官的,不是你有多少有用的技能,而是你是否性格好、人品好,真正關心老人。

年輕人穿上老年體驗裝置體會變老的感覺

目前院內入住了20幾位年輕人和20幾位老年人,差不多是1比1的比例。這裡的老年人都是能夠自理的,一般是因為兒女在異地,或是終生沒有結婚,年紀大了有些孤獨,所以才選擇入住。因此比起身體上的照顧,他們更需要的是情緒上的共情。

因此在入住之初,院方便組織了大量的工作坊、討論會,讓我們體會變老是怎麼一回事。比如讓一位年輕人穿上高齡體驗裝置,另一位年輕人模擬照護者,轉移前者到護理床上。

為老年人設計的飯票

養老院一樓是一間茶樓,是老年人平時吃早茶的地方。大家考慮到老年人不會掃碼付款的狀況,專門設計了七八十年代的飯票給他們使用。過年過節的時候,我們還會在這裡一起包餃子、做湯圓、燒烤。

二三樓是學習室、舞蹈室、KTV、跑道、桌球台和桌球檯,四樓有個小花園,平時在這些地方給老年人上課,或者組織活動。

標標在養老院時裝秀上跳舞

剛住進來的時候,我還會擔心自己如果做不滿時長,可能就不能繼續住下去了。但現在,我幾乎是把老人們當作了自己的親人,本能地在關心著他們。

和我關係最親近的是一位老奶奶,我的親奶奶在我出生前就去世了,在她身上,我第一次知道有奶奶是一種怎樣的感受。

她經常帶我出去吃飯,從來不讓我付錢。我們互相介紹自己的同齡朋友給對方認識,大家一起逛園林、吃早茶、唱KTV,氛圍特別好。

奶奶懷舊,我陪伴她去附近尋找年輕時見過的黃花風鈴木,可惜一無所獲。

矛盾偶爾也是會有的。奶奶年輕時是事業單位的,對守時特別看重。有幾次約吃早茶,我睡過頭遲到了,奶奶就會有點生氣。

組織老年人看世界盃

在這裡待久了,我發現很多老年人都挺時髦的。有的能說日語英語,會在網絡上看國外的新聞;有的喜歡炒股;還有的喜歡旅遊、高空彈跳。老年人畢竟也是年輕人過來的,我們不能老是以舊的眼光看待他們。

因此我們也儘量帶他們參加年輕人的活動,比如帶大家去草莓音樂節拉小提琴,組織大家看世界盃,猜哪個球隊會贏。我們還在樓下開了個小咖啡廳,平時爺爺奶奶們也會來幫忙。

年輕人和老年人一起品鑑咖啡

我們這一代人,很多都有著「丁克、不婚主義、少子化」的想法,想到未來無法「養兒防老」,因此不到30歲就開始焦慮起80歲的養老問題了。之前我會覺得「養老」是個被動的詞語,感覺在被別人養著,因此有點害怕衰老。但這裡的大家提倡「積極老齡化」,我看到老年人的生活狀態,就覺得變老沒有那麼可怕,未來也沒有那麼迷茫了。

住在養老院,難免會有老年人住著住著就離開的情況。我現在不再害怕,對於生命的輪迴,開始慢慢地去接受。

養老院周圍公司較少,只有少數在附近工作的年輕人才會選擇住在這裡

「跨代共居」模式雖然好,但我覺得大範圍推廣起來是很困難的。選址就是一個重要問題,如果選在市中心,年輕人付的那點房租肯定是無法維持營運的;如果選在郊外,又離年輕人上班的地方太遠。很多老人可能也會對這種共住方式不解:憑什麼年輕人比他們房租低這麼多?這麼多年輕人,會不會吵鬧?年輕人真的懂老年人的需求嗎?我們如何去消解這些不安?

想要嘗試住進「跨代共居」模式養老院的年輕人,我覺得首先需要有愛心,再者就是思考清楚是否願意花費時間陪伴老年人,而不只是為了減免房租,做自己不情願的事情。

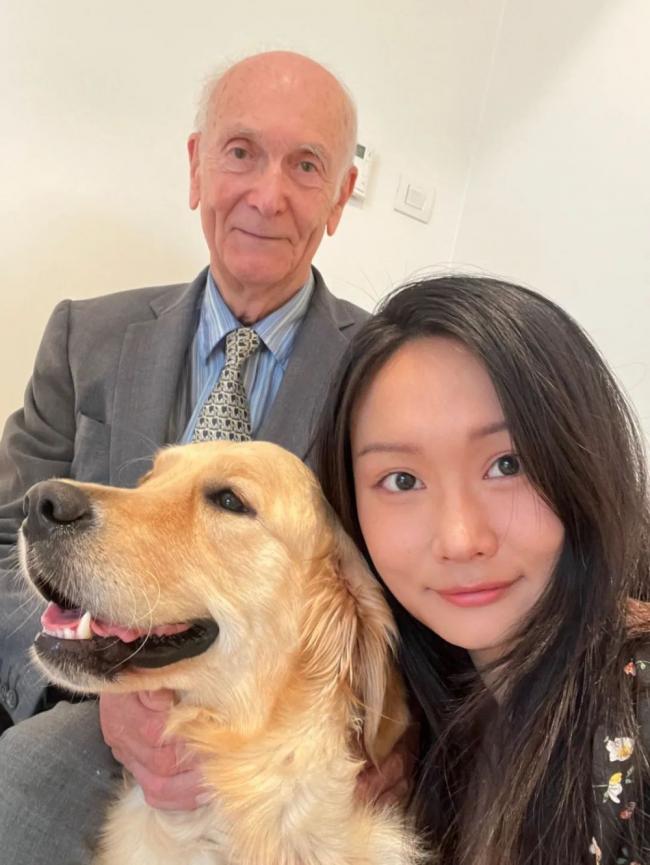

圓圓和同住的房東老爺爺

圓圓 28歲,與老年人同住5年

我從5年前來到巴黎留學時,就開始與一位老爺爺同住。他今年85歲了,和我自己的爺爺奶奶同齡。

老爺爺的妻子在2015年去世了,那之後他就一直一個人住。法國這邊老年人一般都是獨居養老。老爺爺雖然有兩個兒子,但平時不怎麼來往,幾乎只有逢年過節才會互相探望,一個人在家還是多少有些孤獨。

而我是做廣告媒體工作的,一般是居家辦公,基本上一整天都待在家裡,所以我們幾乎是24小時都待在同一屋檐下。

雖然需要和房東老爺爺住在同一屋檐下,但有乾淨方便的獨立衛浴,也有單獨的後門通向電梯,相互都有獨立空間。

最開始的一年多,和老爺爺其實並沒有太多接觸,真正熟絡起來是在疫情期間。當時很多中國留學生受到了不公正待遇,為了不惹麻煩,我儘可能地待在房間裡不出門。

令我感動的是,老爺爺不僅沒有趕我走,還天天買食物「投餵」我,就這樣我們的關係漸漸親近了起來。

這3年以來,我每天負責做三餐,老爺爺負責洗碗,晚上會一起去遛狗。晚上天太黑了,我怕老爺爺一個人出門會摔倒。周末我們會出遠門,開兩個半小時車回到爺爺在比利時的家住兩天。

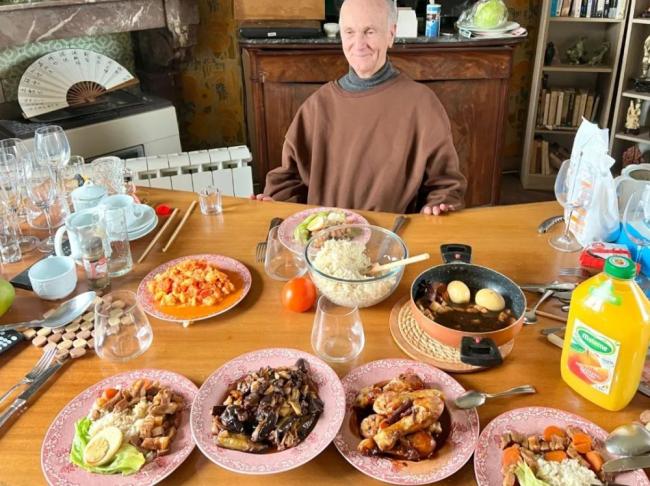

圓圓為房東老爺爺做中國菜

和老爺爺相處幾年下來,我對老年人的需求更加理解了。

一是,老年人到底需要怎樣的陪伴?在很多人眼中,有些老年人非常獨立、要強,身體也算硬朗,年輕人沒必要去打擾他們。但在我看來,其實老年人都需要一種「有邊界感的陪伴」。

簡單來說,就是不用事事都悉心關照,而是要尊重他們的習慣,照顧他們的自尊。

比如,很多老年人會因為身體素質不如從前而產生落差感。一旦出了點小差錯,像是老爺爺忘記拿鑰匙時,就會聯想到自己是不是老了,是不是快死了。因此生活中的小事,比如刷碗、換燈泡、修個東西,我都會放手讓老爺爺自己去做,給他證明自己的機會。

再比如,有很多老年人有年輕人難以接受的「壞」習慣。老爺爺有囤積癖,壞掉的東西不愛扔,一直堆在家裡。一開始我會勸他扔掉,後來才知道,這些東西其實是見證了他和妻子過去生活的證物,他很有感情,不捨得扔。

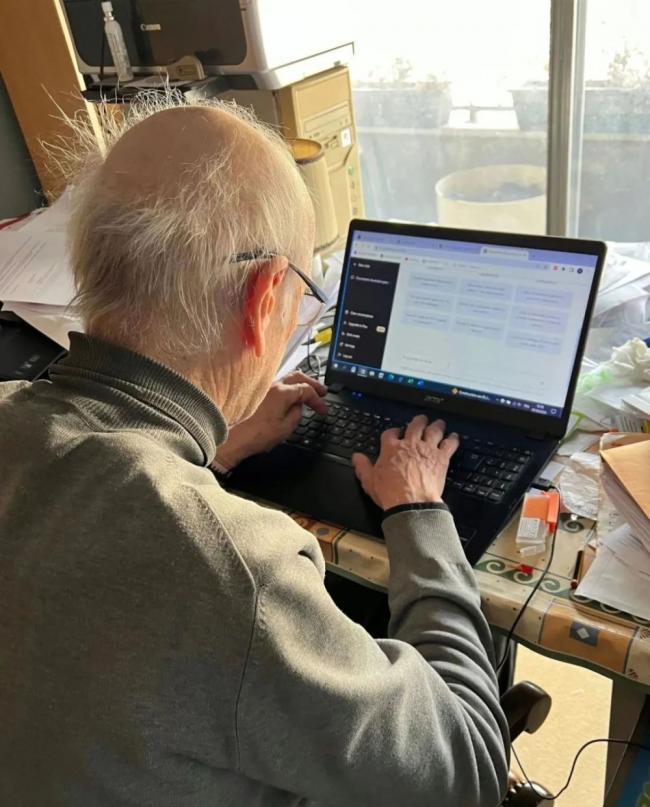

圓圓教房東老爺爺用ChatGPT

二是,我們常常會低估老年人接受新事物的能力。很多人覺得老年人已經到了人生末端,就應該停下來了。但他們其實也有自己想實現的目標,也在追求著、努力著。只要你願意帶給他們新東西,他們是很容易接受的。

比如我給老爺爺買了掃地機,他覺得很輕便很好玩,大半夜也讓它在客廳一直吸;還買了電動牙刷,老爺爺第一次知道牙刷還有電動的,用了之後被牙醫表揚,他特別開心;老爺爺連當下最流行的ChatGPT也用過,閒著沒事就問問題,還會把答案列印出來。

我偶爾也會把同齡好友帶回家給老爺爺認識,老爺爺很喜歡他們,都很聊得來。

房東老爺爺帶圓圓參加家庭聚會

現在,我和老爺爺的關係更像是親人了。他帶我去參加家庭聚會,讓我住進他兒子以前的房間,還主動提出減免房租,但我拒絕了,我覺得這是尊嚴問題,是我們平等相處的基礎。

我感覺我現在有兩個家,一個在中國,一個在法國。我認為親人不僅僅是靠血緣,更是靠真情和緣分維繫的。我在中國的家人也囑咐我多包容老爺爺,對他好一點。

老爺爺和我現在都非常依賴彼此。有時我出差一個星期,內心都會非常牽掛。我打算一直留在這裡陪伴老爺爺,或者把他帶回中國待一段時間。

圓圓陪房東老爺爺做白內障手術回家,爺爺沒法戴眼鏡,路上的台階和欄杆看不清,行走困難

國內外現在有些社區實行「跨代共居」模式,我覺得這是一個很好的養老方式,但是執行起來應該挺困難的。怎麼規定年輕人照顧老人的方式和時間?老年人的急救醫療措施怎麼保障?老年人怎麼選擇照顧自己的年輕人?這些細節都是需要鋪開去談的。

我周圍很少有年輕人和老年人一起住,大家觀念、生活習慣不同,不太合得來。我可能是因為小時候就和爺爺奶奶來往比較多,所以很能接受老人的生活方式。

想像我一樣和陌生老人同住的年輕人,希望大家可以多傾聽、理解老年人,保持邊界感,其實他們並不需要你付出多大的價值,只要在旁邊陪伴就很好了。

Q:「跨代共居」模式的優缺點是什麼?

A:

對於老年人來說,和年輕人住在一起,一方面在面對突發狀況時,有人可以照顧自己,感到很安心。另一方面,有機會接觸新事物,獲得情緒價值。但很多老年人年紀太大,很難適應新的生活方式。家裡有外人在,難免會感到有些彆扭,建立新的人際關係困難重重。

對於年輕人來說,這種模式可以節省房租開銷,還能夠學會和老人相處,向老人學到待人處事的智慧和經驗。但配合老年人的生活習慣,隨時隨地顧及老年人的安全,是非常不容易的。

電影《跨代同居》劇照

Q:現在世界範圍內有哪些國家在實踐「跨代共居」模式?發展狀況如何?

A:

「跨代共居」模式在歐美開展得較多,西班牙、法國、荷蘭、芬蘭、美國都有實踐。

「跨代共居」的源頭可以追溯到西班牙地中海港口城市阿利坎特。最初,政府為老人量身打造「老人村」,儘管生活環境優良,但老人感到很孤獨。因此政府在2003年推行「跨代共住計劃」,讓收入低、有愛心、有社工經驗的青年入住。

在荷蘭小鎮代芬特爾,一家養老院在2013年提出了「跨代共居」交換計劃,只要平常和院內老人一起用餐、聊天,教老人使用電腦或者購物,就能免費提供宿舍給學生住。這座有160名老人的養老院,約有6名在附近讀書的大學生入住。

在東亞,老齡化程度嚴重的日本率先推行了這種模式。東京多摩市的一家共居住宅公司讓租客以類似家庭的生活方式共居,成員從老人到小孩,單身至小家庭都有。他們有自己的獨立起居室,但是共享廚房、餐廳、洗衣、屋頂菜園等公共空間。

電影《跨代同居》劇照

Q:國內的養老業面臨著怎樣的困境?「跨代共居」模式在國內的發展狀況如何?是否會成為國內未來的養老趨勢?

A:

國內人口呈現少子化、高齡化的趨勢。多數老人在兒女工作、結婚後獨居。

我們生活的社會空間,常以年齡分隔空間,比如不同年齡段的孩童去不同的學校,成人工作在16歲至65歲的環境,老年人住在只有老年人的房子。

在這種環境下,獨居老人,尤其是住在鄉下的獨居老人,與社會脫節現象比較嚴重。據研究數據,老年人的「慢性社會隔離」會明顯增加患病率與醫療成本。因此推行「跨代共居」模式非常有必要。

國內實踐「跨代共居」的組織幾乎沒有,未來推行起來也是相當困難的。

一是在亞洲國家,大家會把居所當作隱私場所,在未建立足夠的信任基礎下,不太能夠接受和陌生人一起住;二是現在少子化的趨勢下,年輕人的家裡願意幫忙支付房租,不願為了節省幾百塊錢房租開銷而和老年人同住;三是「跨代共居」的門檻較高,尤其需要考慮年輕人提供服務的方式、時長,和老年人的生活方式磨合等問題。

美國的「跨代共居」網站Nesterly:年輕租客和老年房東互相聊天了解,如果匹配成功,則簽訂家庭共享協議並組建「新家庭」。網站還提供管理租金、保險、後續追蹤和衝突調節的服務

Q:實踐「跨代共居」模式需要注意些什麼?國外能為我們提供哪些經驗?

A:

第一個是雙方需要在入住前達成共識

。具體可以分為三步:第一步是篩選,包括誰入住、多少人入住、哪些年輕人搭配哪些老年人(年齡、性別等)、篩選的標準是什麼、入住者為何被此種模式吸引;第二步是入住者需進行指導、訓練、準備,年輕人和老年人在生活方式上達成共識;第三步才是正式入住。

第二個是需要搭起「跨代共居」的資訊平台

。年輕人用網際網路比較多,找到合適的同住對象比較容易,但老年人就相對困難。

第三個是需要循序漸進

。建議可以先從代際社區開始推動

。比如老年人在社區或學校擔任導師、學習夥伴,照顧兒童,年輕人在老年人家、養老院提供日常志願服務。再進一步推動跨代共居,由政府或民間組織提供諮詢、宣傳和媒體平台,以及通過實際案例的分享,讓大眾了解跨代共居優缺點與可能存在的問題。