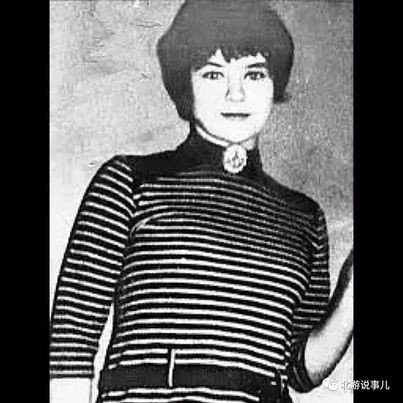

瑪麗·貝爾是個十歲的英國小女孩,她有著一張純真可愛的面容。

但是,就在這張純真可愛的面容下,卻隱藏著異乎尋常的邪惡。

1968年5月25日,三個男孩在一座廢棄的房屋玩耍時,發現了4歲男童馬丁·布朗的屍體。

警方在馬丁的屍體上沒有找到任何暴力襲擊的痕跡,卻在屍體旁發現了一瓶空的阿斯匹靈藥瓶,於是警方以誤食藥片的原因草草結案。

據馬丁的阿姨和母親回憶,在案發後,瑪麗和夥伴羅拉曾多次對她們進行騷擾。她不但笑嘻嘻的描述馬丁死亡的慘狀,還對馬丁的母親說:「我知道馬丁死了,我想看看馬丁在棺材裡的糢樣。」

在學校的圖畫課上,瑪麗畫了一個趴著的小男孩,姿勢和死去的馬丁一樣,在男孩身邊還畫了一個藥瓶,旁邊還附上了段話:「上周六,媽媽送我到諾瑪那裡玩,我們在路上走著,看到很多人圍著一座老房子。我上前問是怎麼回事,原來那兒躺著一個已經死了的小男孩」。

但這些詭異可怕的作品並沒引起老師的注意。

老師認為,小姑娘的作品,只是取材於馬丁之死。

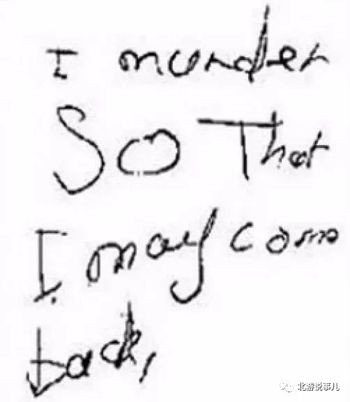

沒有受到關注的瑪麗變本加厲,她多次強調自己殺了人,甚至公然寫下「我殺了人,現在我能回家了」的字條,可大家仍把這當成是惡作劇不予理睬。

於是第二樁殺人案發生了。

1968年7月31日的夜晚,警方在鐵路旁的廢墟中發現了3歲男童拜恩的屍體。

拜恩一頭金髮十分乖巧。

當天拜恩的姐姐曾尋找過他,而瑪麗和羅拉則「熱心」的帶拜恩姐姐去鐵路旁,不久前的鐵路旁死過一個小男孩,這讓拜恩姐姐心中升起不祥的預感,所以她拒絕前往。

這個預感救了拜恩姐姐一命。

短短2個月,死了兩個兒童,震驚了整個倫敦。

在驗屍後,警方得出一個結論——掐死受害者的兇手,力氣比較小,可能只是個孩子。

於是他們對居住在附近的上千名孩子,進行了地毯式排查。

當警方在詢問瑪麗時,瑪麗告訴警察,自己看到了兇手,一個鄰居的8歲男孩,曾經對拜恩拳打腳踢。

警方於是開始全力調查這個8歲男孩。

但很快,警方發現男孩當時在機場,擁有充足的不在場證明。

這讓警方對瑪麗產生了懷疑,同時,瑪麗之前聲稱8歲男孩在玩一把壞掉的剪刀,而現場剪刀這一物證,恰恰是警方並未對公眾公布的絕密物證。

警方懷疑,瑪麗應該是拜恩死亡的目擊者,或者就是兇手本人。

他們重新調查瑪麗,故意套她口供,說有人看見你和羅拉在鐵軌附近轉悠了。

小姑娘笑了:「這都能看見,這個人視力一定很好。」

瑪麗作案時,附近並沒人,如果有人看見,一定是在特遠的地方。

警察覺得這是個破綻,馬上追問,為什麼一定要視力好才能看見?

她意識到自己說漏了嘴,卻一點沒慌,解釋道:「視力特別好,才能看見不在場的人。「

就這樣,警方盤查了瑪麗很久,卻一無所獲。

轉機出現在了瑪麗的同夥羅拉這邊。

在警察的盤問下,羅拉全招了,說兩個男孩都是瑪麗殺的,自己沒動手。

「瑪麗用手掐死了小男孩,掐的他舌頭都吐出來了……瑪麗警告我保守秘密,否則她會用同樣的方式對我。」

1968年冬天,瑪麗和羅拉,因為謀殺罪被起訴。瑪麗和羅拉被帶到法庭上進行審訊,庭上擠滿了媒體記者。主控律師一開始便指出,謀殺拜恩和謀殺馬丁的是同一個人。

法醫報告顯示,在拜恩和馬丁的屍體上都發現了瑪麗的衣服纖維,此外在拜恩的鞋子上也發現羅拉的衣服纖維。

儘管關於羅拉是否有罪還存在疑問,但沒有人質疑瑪麗是兇手。關於瑪麗,唯一存在的爭論是,她究竟是一個患有後天病態的小女孩,還是一個天生的「魔鬼」?

在法庭上,瑪麗的父母如同表演,一會兒大哭大鬧,一會兒歇斯底里。而陪審團注意到,每當父母哭鬧的時候,瑪麗總以一副憎惡的眼神注視著他們。

瑪麗的母親貝蒂是個妓女,脾氣暴躁,經常打罵瑪麗。每當小瑪麗尿床後,她總用惡劣的言語羞辱她,還把床單掛出去給鄰居看。

而瑪麗的父親總要求瑪麗在外面稱呼他為「叔叔」,以此可以領取政府發放的單親補助。

這樣扭曲的家庭讓瑪麗從小便養成孤僻、冷漠的性格,甚至當母親打她的時候,她也不哭,只是用目光冷冷盯著母親。

因為非常好鬥,並且經常傷害小夥伴,因此沒有人願意和瑪麗當朋友,除了13歲的羅拉。

從小生長在這麼一個扭曲的家庭,瑪麗在法庭上卻對自己的家庭情況隻字不提。

如果她在法庭上說出幼年經歷及其在家中所受的虐待,如果她表現得可憐軟弱一點,她很有可能得到法官的同情。

經驗豐富的兒童心理學專家奧頓認為,他從來沒有見過像瑪麗一樣倔強的小孩,她非常的複雜、聰明、冷酷,而且很危險。

在瑪麗被審訊的過程中,她如同一個久經法庭的老手,冷靜、早熟的行為讓陪審團對她產生不了一絲的憐憫之心。

於是,陪審團經過不到4小時便得出一致裁決瑪麗殺害拜恩和馬丁罪名成立,被判處「終身拘留」。「終身拘留」實際上是一種不明確的刑期,它有可能是終身監禁,也有可能是被關幾年後放出來。

當聽到判決結果的時候,這個年僅10歲的小女孩才終於忍不住哭了出來。

由於瑪麗是未成年人,監獄和精神病院都不適合她,最後她被安置在一間全部關押男孩子的少管所——紅河堤教養院。

從1969年2月到1973年11月,瑪麗在紅河堤教養院待了3年9個月。

16歲時,瑪麗被轉入一家女子監獄,三年後,轉入成人監獄。

就這樣,瑪麗整個青少年時代,都是在各種監獄裡度過的。

在經過了一次越獄事件後,瑪麗徹底消停下來。

1980年5月14日,在服刑12年後,因為在獄中表現良好,瑪麗假釋出獄了。

出獄後,這位曾經殺害過兩名男童的殺人犯的第一份工作居然是在托兒所,在保釋官的反對下,瑪麗去做了服務員。

在生活回歸正常後,瑪麗和其他普通人一樣戀愛、結婚,並於1984年5月25日,生下一個女孩兒。

因為瑪麗10歲時就殺了兩個孩子,所以法院考慮,要剝奪瑪麗對女兒的撫養權。

但瑪麗辯稱「假如說我小的時候是個魔鬼,但現在的我已經完全是一個正常人了」,這番真誠的表達打動了法官,她被授予匿名權,從此可以用新的名字開始新的生活。

在隱姓埋名、躲避媒體十幾年後,1998年2月,瑪麗再次回到了聚光燈下——她的個人傳記《聽不見的哭聲》出版了。

此舉再次讓她再次點燃了英國社會的怒火。

許多人批評,這個滿身罪惡的人竟然還能靠販賣自己的故事發財,就連英國首相布萊爾也公開指責瑪麗的無恥。但瑪麗辯稱,十幾年來,小報一直對她的小道消息孜孜不倦,她希望完全公開以後,人們就會對她失去興趣。

隨著個人傳記的出版,當時十幾歲的女兒才知道,自己的母親是一個殺人犯。

女兒問她:「媽媽,你為什麼不早點告訴我呢?」

雖然得知真相的女兒原諒了自己,但瑪麗為了保護自己女兒的匿名權,開始反擊輿論。

2003年5月21日,在英國最高法院,瑪麗經過激烈的辯論,成功將英國對青少年罪犯的身份保密的法律,由18歲調整到永久保密。

這一法案後來被稱為「瑪麗·貝爾法案」。

也因為這個法案,瑪麗在2004年拿到了大英帝國司令勳章。

2009年,瑪麗的女兒生子,瑪麗當上了外婆。

從1980年出獄至今,瑪麗已經正常生活長達38年。

看了這個著名的案例,似乎給我們絕望的心境帶來了一絲希望。

是的,惡魔有可能變好,但是一定要注意,前提是他們必須經過法律的懲罰和社會的強力矯正。

否則,不要對那些遊蕩在人間的惡魔抱有不切實際的天真期望。

如果沒有強制性的矯正,昔日的少女殺手會成為持續危害社會的成年殺手,還是今日慈祥有愛的好母親,答案不言而喻。

而對那些把殺人當做職業的恐怖分子來說,從它第一天以剝奪他人生命為目標開始,就意味著他已經公開宣布自己不再是人,我們將沒有義務再為它保留作為人才擁有的所有權利。

這在倫理上,早就不應該是個問題,奉勸文明人不要因此作繭自縛。

因為,對惡魔的縱容,就是對人類的背叛。