此外,俄羅斯對曾占領東羅馬的奧斯曼帝國存在一種侵略執念,他認為自己是被占領的基督教世界的拯救者。因此為爭奪神聖羅馬的繼承權,俄羅斯將奧斯曼帝國視為了宗教上的宿敵。兩國之間的戰爭跨度200多年,終於在彼得遺志的繼承人葉卡捷琳娜這裡戰勝了土耳其,取得了黑海出海口。

俄羅斯對歐洲領土的欲望最強,因為這裡同時也是宗教權利的核心。沙俄第一次著名的大型戰役,就是和法國天主教爭奪伯利恆主導權,從而將宗教問題上升為政治問題引爆的克里米亞戰爭。而這也是俄國爭霸歐洲的序曲。此後數百年間,俄羅斯都與西方各國陷入互相征討的膠著中。

6.俄羅斯的謀略和冒險主義

歐洲在文化和宗教上都對俄羅斯具有強烈的牴觸心理,這是一種血統和氣質上的對立。但讓歐洲懼怕的是,這個民族偏又富有極大的韌性,正如他可以持續數百年地爭奪宗教遺產。此外,俄羅斯在戰爭中極富謀略,尤其善於見縫插針和見機發難。

俄羅斯的眼睛窺伺著全世界,他觀察各個國家的矛盾,從而尋找涉足的機會。如同克里米亞戰爭,就是趁拿破崙稱帝讓西方出現罅隙時插足歐洲的舉動。而在二十世紀阿富汗與巴基斯坦就普什圖尼斯坦出現爭端時,俄羅斯就順勢把勢力滲入了中東。

俄羅斯最成功的是對中國的入侵,幾乎每次都把握著中國政局遭逢內亂或外患的時機,然後將其作為自己進軍侵占的契機。

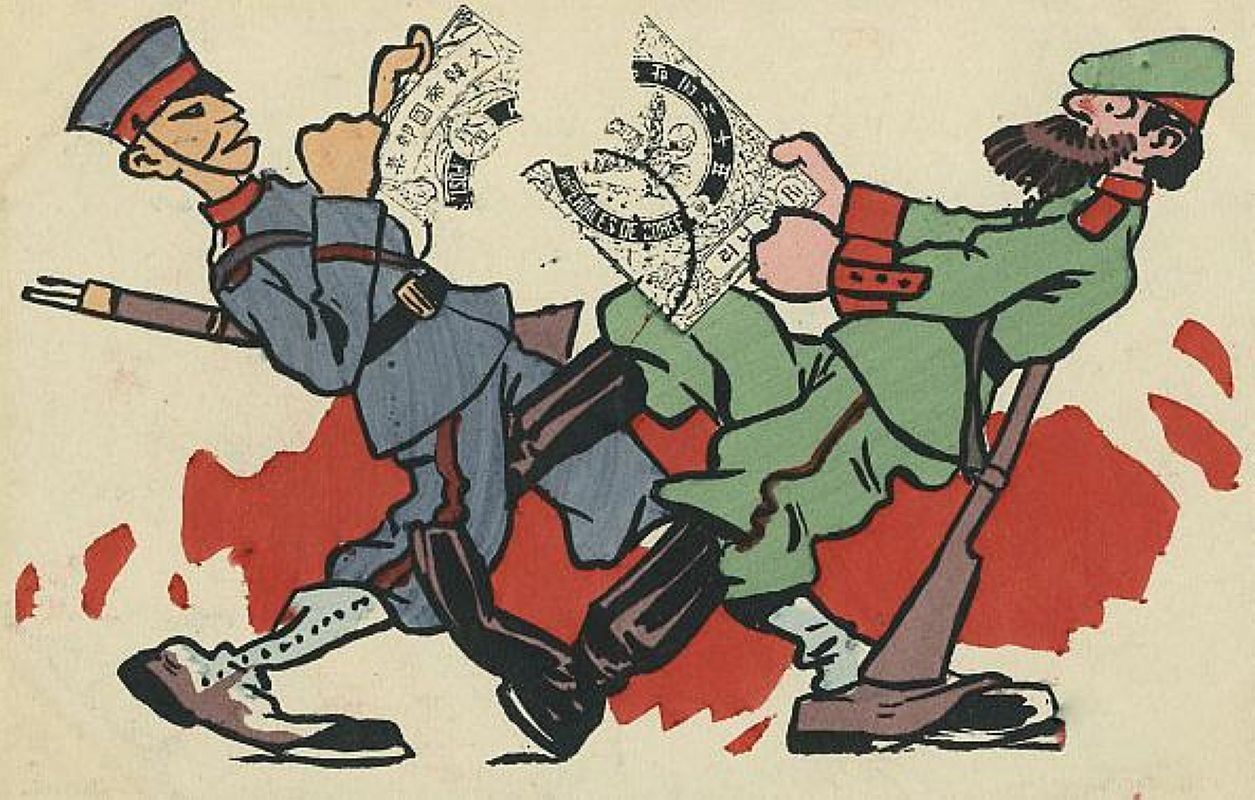

最典型的例子莫過於中日甲午戰爭,俄羅斯趁中日兩國軍力大損之際,立刻以拯救者的姿態強行進入東北,要求清政府"租借"旅順和大連海口,以獲取遼東半島的不凍港,擴大自己的制海權。

而除了善於把握戰略機會外,俄羅斯在外交上也十分狡黠,善於運用軍事訛詐和合縱連橫的手段。——在葉卡捷琳娜打算侵占土耳其之前,就曾與普魯士,英國及丹麥簽約,將土耳其孤立,此後才大舉進軍。而後趁英國和法國疲軟無暇他顧之時,又建立了俄羅斯-奧地利聯盟再度進擊土耳其。

除葉卡捷琳娜的歐洲聯盟外,最著名的連橫策略就是二戰前夕蘇聯和德國秘訂互不侵犯條約,密謀了對波羅的海的瓜分,同時為蘇聯緩解了西面的壓力。

而另一邊蘇聯同樣和軸心國之一的日本簽訂了《蘇日中立條約》,承認偽滿洲國,以換取日本對"蒙古人民共和國"的承認。

歐洲不止一次聯手制約俄國,但也不止一次被俄國分裂。俄國在戰略上最大的特點就是並不在乎對方的意識形態是否和自己合拍,只在乎對本國的利益。為此他可以和任何陣營結盟,也可以和任何陣營反目,他原本就不屬於這世界的任何陣營。

而俄羅斯最讓各國顧忌的一點是,他十分富於軍事上的冒險精神。通常西方國家需要權衡利弊的問題,俄國都毫不介意大膽嘗試。

這個國家既偏執又具備超常的動員能力,對目的和成果都很急切。他們建造了世界第一座核電站,也第一個進入太空領域。並且敢於第一個將馬克思主義實現在國家政治層面。

彼得一世第一次入侵瑞典,就是一個很大的冒險主義決策。因為瑞典斯正值強盛,但俄羅斯不惜與其鏖戰二十年奪得波羅的海的領土。

另一個軍事上十分大膽的行動是在1979年,蘇聯為維持中東影響力而意圖控制阿富汗,直接派軍進入了這個國家並刺殺其總統。這個舉動也讓蘇聯陷入了泥潭。

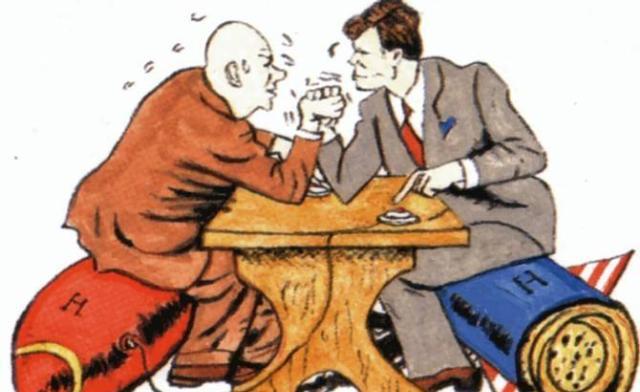

而最著名的一次冒險行動是在古巴部署彈道飛彈,其間俄羅斯在運送飛彈的同時一直對美國謊稱沒有戰略武器,以致在美國發現其真實目的後,立刻升級為一次核威懾的對抗。

冒險主義對俄國是一種突進戰略,儘管這種戰略不是每次都成功,但也確實讓他們獲得了豐厚的利益。尤其在古巴飛彈危機中,儘管美國贏得了表面上的勝利,但私下撤走了位於土耳其和義大利的核武裝部署。俄羅斯在沒有失去原本任何利益的情況下解除了近在眼下的芒刺。

7.俄羅斯的民族性和信仰

俄羅斯的侵略性實際上一直被他們的宗族信仰所鞏固和助長,哪怕經歷不同的政體,經歷數次文化和社會的革命。他們都圍繞在這個信仰之下,這就是基於東正教精神的大俄羅斯主義。

俄羅斯很難與外族成為真正的胞襟,就在於他們強烈的斯拉夫宗族精神。這種精神源於他們對羅馬教權的主觀上的繼承,讓其具有了民族救世主義的信念,形成了他們"帝國轉移"的宗教觀。

所以俄羅斯對於拜占庭具有強烈的占有欲,他們認為自己是基督教唯一的正統,是將在宗教和政治上繼承羅馬財產的民族,是繼東羅馬和西羅馬之後的第三個羅馬。

但俄羅斯從來不是嚴格意義的神權國家。正如彼得一世曾改組過教會,無論是神權對政治的影響,還是政治對神權的利用。宗教在俄羅斯都是為了更深切地建立民族紐帶。

因此基督教在這裡蛻變為神聖帝國的理想,俄羅斯將他們的意志擴展到全人類來看待自己的征服和救贖。這是集體主義的,民族主義的信仰。即便不信教的俄羅斯人,也會不自覺將自己歸屬於東正教的氛圍。即便是無政府主義者,也會將自己維繫在俄羅斯的民族情結中。

俄羅斯建立了他們原生態的一元性宗教,在他們看來,多神論,多信仰,甚至多教派,都是不純正的。錫安和伯利恆從東正教被確立之時就轉移到了俄羅斯,再次占領君士坦丁堡就是新教統的確立。

他們站在民族主義的立場理解信仰,並不認為曲解了基督精神。他們將神授的權柄轉化為世俗的權力意志,讓他們成為手持刀劍與火焰的救世軍。東正教的苦行,極端和冰冷對他們而言是一種精神體驗,所以俄羅斯的救世情懷不是彌賽亞式的拯救,他帶有更少的憐憫,帶有清洗和淨化的成分。

而這樣的意志確實讓他們得以建立功勳:俄羅斯曾推翻了蒙古的統治,成功在歐洲抗擊拿破崙,同時在第一次和第二次世界大戰中抵禦了德國。這一切都助長著俄羅斯的民族認同。

俄羅斯的國徽就是他們帝國理念的象徵。這個徽記除蘇俄時期,一直沿用至今。——它的主體是一個雙頭鷹,一手握著權杖,一手握著象徵基督權威的十字聖珠" globus cruciger",這意味著對神聖羅馬和拜占庭權威的繼承。中間的騎士是殺龍者聖喬治,代表著勇武和勝利。雙頭鷹上各有一個冠冕,同時又被緞帶連接到頂端的冠冕上,意味著神權與皇權在俄羅斯這裡的統一。

這宣示著俄羅斯對世界的企圖,他們會行使天賦神權對外族進行征服和主宰,並將自己的意志加於他們。

對外侵略不止一次讓俄羅斯遭受重創,甚至導致政權的崩潰。但統治者更迭之後,俄羅斯依然故我地對外擴張。任何意識形態都沒改變俄羅斯的民族精神。無論何種政體,無論男帝或是女帝,俄羅斯的戰爭意識和侵略主張都一以貫之地進行。就好像葉卡捷琳娜本身是普魯士人,但他同樣能領導俄國。即便是無神論的蘇俄時期,史達林的擴張計劃也是沙文主義的。——正如基督教的統一必須是建立於東正教信仰的大一統。共產主義的大一統也應該是圍繞著蘇聯斯拉夫民族的大一統。

所以領導俄羅斯的是永遠是一種精神而不是憲章,每一代傑出領袖都會在戰爭中樹立自己的權威,將自己的形象建立在英雄崇拜之上。彼得一世就是在征服了瑞典之後才被封帝。葉卡捷琳娜也以征服奧斯曼成為女帝。亞歷山大一世抗擊了拿破崙讓俄國被譽為歐洲救世主。而史達林更是淋漓盡致發揮了英雄主義的領袖藝術,在德國大軍壓境之時舉行紅場閱兵,然後士兵們直接開赴戰場。

8.中國和俄國,截然不同的民族性

俄國和世界很多國家都發生過戰爭,畢竟他是一個在戰爭中建立的帝國。然而在戰爭後,他仍可以和奧地利交流,和德國交流,和英國法國交流,甚至和土耳其波蘭交流,但唯獨對中國會另眼相看。