他們曾經是那樣的接近、那樣的親密,上個世紀二十年代,沈從文、丁玲再加上胡也頻,三個從內地來到都城的文學青年,同居一個屋檐下,共同打拼,以至於黃色小報描聲繪色,想像他們的曖昧關係。最終,胡也頻被國民黨當局殺害,丁玲與沈從文歧路分離,一個成為激進的左翼作家,另一個走向了自由派陣營。

讓我好奇的是,是一些什麼樣的因素,會讓兩個同生死、共命運的文學青年分道揚鑣?是各自的宿命,還是純屬偶然?

丁玲與沈從文都來自湘西,沈從文的故鄉鳳凰城與丁玲的老家常德相距數百里,一條河水將兩地連接在一起。但他們的認識,卻在1925年的北京。一個冬天的清晨,剛剛認識丁玲沒有幾天、就瘋狂愛上她的福建青年胡也頻,將丁玲帶到沈從文的小屋。

第一次的見面,沈從文後來有詳細的描述。靦腆的丁玲胖乎乎的圓臉上,老是在笑,沈從文心裡暗暗想:「你是一個胖子的神氣,卻姓丁,倒真好笑咧。」兩個湘西人一見如故,用家鄉話親熱地交談起來,將胡也頻晾在了一邊。沈從文一生都自稱為「鄉下人」,他本能地認定丁玲與他是同類,因為都來自湘西,「這地方直到如今,也仍然為都會中生長的人看不上眼的。假若一種近於野獸純厚的個性就是一種原始民族精力的儲蓄,我們永遠不大聰明,拙於打算,永遠缺少一個都市中人的興味同觀念,我們也正不必以生長到這個樸野邊僻地方而羞辱。」

沈從文

從內地來到京城的三位「北漂」,住在潮濕發霉的公寓,開始了自己的文學夢。文學界是他們的嚮往,又無形中隔著一條藩籬。他們的內心是敏感的,自卑而又野心勃勃。三位青年互相磨礪,給京城最有影響的《語絲》、《晨報副刊》、《現代評論》投稿,他們用的是同樣的狹行稿紙、硬硬的筆尖和藍色的墨水,筆跡也變得彼此接近,編輯還以為是同一個作者的不同化名。以至於丁玲給在上海的魯迅寫信求助,魯迅一看還以為是他討厭的「休芸芸」(沈從文)冒充女性來搗鬼而置之不理,從此播下了沈從文對魯迅和左翼的不滿種子。

沈從文獨特的才氣與風格,得到了文壇大佬郁達夫、徐志摩的賞識,他得以在《晨報副刊》發表文章,但每一次到晨報館去領稿費,都感覺受到了一次侮辱。先是在會計辦公室門口,「老實規矩的站在那黑暗一角等候」,待領到可憐的稿費之後,還要被可惡的門房敲詐一筆回扣。發表是如何的艱難,窮困潦倒的文學青年們對大刊物上各種時髦的名字又愛又恨,沈從文不無嫉恨地說:「我們對這個時代是無法攀援的。我們只能欣賞這類人的作品,卻無法把作品送到任何一個大刊物上去給人家注意的。」有一次胡也頻打通關係認識了周作人,幫助沈從文在《語絲》刊出了文章,沈從文抱著胡也頻的肩頭,竟然哭了。

胡也頻與丁玲

丁玲的文學起步比沈從文、胡也頻要晚一些,她不喜歡那座城市,討厭京城的上流紳士社會。在紳士階層面前,沈從文有自卑感,但壓抑自己的厭惡想擠進去,丁玲只想與京城一刀兩斷,她寫道:「我很恨北京!我恨死的北京!我恨北京的文人!詩人!形式上我很平安,不大講話,或者只像一個熱情詩人的愛人或妻子,但我精神上苦痛極了!」全部用的是感嘆號,足見丁玲內心的憤怒之火。

沈從文是喜歡文學而寫文章,他的文字裡是湘西的雲與水,丁玲因為「精神的苦痛」而在小說中發泄,她說「我的小說就不得不充滿了對社會的卑視和個人的孤獨的靈魂的倔強。」奇怪的是,沈從文希望擠入都市,卻在小說中懷戀鄉村的自然與蠻荒;而痛恨京城的丁玲,卻道盡了都市遊子的苦悶與彷徨。她的成名作《莎菲女子的日記》之所以引起轟動,正是切中了瀰漫在都市青年中深刻的虛無主題。

大革命失敗之後,由於北方生存環境的惡化,各路文化精英紛紛南下上海,三位文學新星也先後來到上海,在一起寫小說、編副刊,甚至聯手辦了一家出版社。當年的上海,是比北平更加政治化的城市,三個年輕人看起來走得更近了,卻漸漸地拉開了心靈的距離。熱烈的胡也頻讀了許多紅色書籍,思想越來越激進,加入了左翼作家聯盟。

沈從文對政治一直抱著深刻的懷疑,他也不滿黑暗的社會,但覺得比較起衝動的情感,冷靜的理智對於知識分子來說,是更為需要的。從籠罩著原始神魅氛圍的湘西走出的沈從文,對狂熱的信仰保持著一份警惕。他有一段話,表明了「獨立」與「信仰」的不容:

中國自從辛亥革命後,帝王與神同時解體,這兩樣東西原本平分了這個民族的宗教情緒,如此一來「信仰」無所適從,現狀既難以滿意,於是左傾成為一般人宗教情緒的尾閭,原是及其自然的結果。因此具有獨立思想的人,能夠不依靠某種政體的理想生存的,也自然而然成為所謂「無思想」的人了!

沈從文有著「鄉下人」般的獨特與倔強,他不喜歡狂熱的左傾,也不認同自由主義。他嚮往上層的紳士社會,但在思想上始終與後者保持一段距離,他有自己的眼睛和大腦,拒絕各種美麗的烏托邦與「政體理想」,他說:我只信仰「真實」。從社會底層走來的文學青年,原本是很容易為革命的烏托邦感召。但沈從文在少年的時候,看到了太多的殘暴與屠殺。在他10歲的時候,因為苗民起義的失敗,他的幾位叔叔也遭到殺戮,他曾經跟隨家人去縣城,在幾百顆懸掛的人頭中,尋找親屬的遺容,他還發現了掛在木棍上的一串人耳朵。「人頭如山,血流成河」—這情景在他幼小的心靈中留下沉重的陰影,終身無法忘卻。他目睹官府的殘暴,也了解民間的報復也同樣血腥。沈從文嚮往一個文明的社會,他對秩序的破壞有天然的恐懼與反感。比較起對民眾懷有玫瑰色想像的胡也頻、丁玲,當過兵、見過殺人、有過底層社會經歷的沈從文,更了解一旦喚起自發的民眾,將有多麼可怕的蠻性被釋放出來!

沈從文很為狂熱而單純的朋友擔心:「注意那些使人痛苦卑賤的世界,骯髒的人物,粗暴的靈魂,同那些人們接近,自己沒有改造他們以前,就先為他們改造了自己」。革命的啟蒙者都以為自己能喚起和改造民眾,但潘多拉的魔盒一旦被打開,原本被教養與文明壓抑了的原始蠻性就再也無法收回,最終被改造的、受到傷害的,卻是啟蒙者自己。不過,沈從文依然理解胡也頻的選擇,他讚揚「這男性強悍處,卻正是這個時代所不能少的東西」。相形之下,他反省自己的性格裡面倒多了一些瑣碎,這瑣碎常常蠶食自己的生命,讓自己陷到平庸的泥沼裡面。

晚年的丁玲曾經尖刻地批評沈從文這種瑣碎、平庸的紳士夢:「那時我們三人的思想情況是不同的。沈從文因為一貫與『新月社』、『現代評論』派有些友誼,所以他始終羨慕紳士階級,既反對統治者,又希望自己也能在上流社會有些地位,他已經不甘於一個清苦的作家生活,也不太滿足於一個作家的地位,他很想當一個教授」。這究竟是誅心之論,還是有幾分真實?

沈從文出身於湘西顯赫的世家大族,家裡曾經寄希望於他,能夠像他的祖父那樣,當一個有權有勢、威震一方的將軍。他14歲便被送去當兵。然而,比較起出操、放槍,羸弱的沈從文更喜歡讀書。後來他認識了一位印刷工頭,閱讀了《新潮》、《改造》等大量新文化刊物。他痛恨那個「殺人者殺人、殺人者又被人殺」的殘暴社會,更不願成為殘暴社會的主宰,他嚮往一個斯文、光明的世界,他說:「知識同權力相比,我願意得到智慧,放下權力」。於是他告別家鄉,來到北京。他與自己的大姐夫有一段對話:

「你來北京,作甚麼的?」

「我來尋找理想,讀點書」。

「嗐,讀書?北京大小書呆子,不是讀死書就是讀死書,哪有你在鄉下作老總以後出息!」

「可我怎麼作下去?六年中眼見在腳邊殺了上萬無辜平民,除了被殺的和殺人的留下個愚蠢殘忍印象,什麼都學不到!做官的有不少聰明人,人越聰明也就越縱容愚蠢氣質抬頭,而自己儼然高高在上,以萬物為芻狗。被殺的臨死時的沉默,恰象是一種抗議:『你殺了我肉體,我就腐爛你靈魂』,靈魂是個看不見的東西,可是它存在。」

為了拯救自己的靈魂,沒有學歷的沈從文幻想到北京考進一所好的大學,但不是看不懂考卷,就是交不起學費。雖然以自己出眾的才氣,他擠進了文學的殿堂,但內心總是更嚮往大學,嚮往都市中的上流紳士社會。在京城的文人雅聚中,他衣衫襤褸,不修邊幅,這位從邊城來的「鄉下人」為都市中的文人紳士所側目,但無地自容的自卑感更激發起擠入上層社會的強烈欲望。如果說丁玲對紳士階級是憤怒的話,那麼,沈從文則是嫉恨。憤怒者要從外部打倒它,而嫉恨者則要進入它的內部。

然而,以「鄉下人」的氣質,沈從文不僅與左翼無緣,其實與紳士在精神上也是格格不入的,終身皆是如此。他在給丁玲的一封信中,如此說:「紳士玩弄文學,也似乎看得起文學,志士重視文學,不消說更看得起文學了。我既不是紳士又不做志士,我只是一個熱愛文學的作家。」沈從文對胡也頻這樣的志士是敬而遠之,對高高在上的紳士又可望不可即,在志士與紳士、左翼與自由派無盡的筆戰中,他只想守住文學中的自己,一顆獨立而倔強的靈魂,雖然身體最好安頓在紳士的安逸之中。

現在回過頭來說丁玲。文學青年進入都市,是否最後走上革命的道路,最早的起因與家庭出身不無關係。我發現,許多左翼文學青年都有共同的家庭背景:破落計程車大夫或地主官僚家庭。若是貧家子弟,他所嚮往的只是安安分分地往上流動,在都市裡找到一個穩定的職業,很少有叛逆的非分之想。若是大戶人家出身,但又不破落,家庭會為他安排好錦繡前程,這些官二代、富二代一直要到1935年的一二九運動之後,受亡國危機的刺激,才會投身革命。唯有那些風光過、又開始走下坡路的富家子弟們,從小感受到世態炎涼,敏感而憤恨,最容易為左翼思潮吸引。

丁玲就是一個很好的例子。她原本姓蔣,蔣家在湖南常德安福縣是首屈一指的大戶人家,一片一片的大房子,都屬於蔣家。但丁玲的父親是個紈絝子弟,分家之後,坐吃山空,給丁玲留下的印象總是躺在床榻上抽鴉片。丁玲晚年回憶說:「總是講蔣家過去怎麼樣顯赫,有錢有勢,有派頭,可是我眼睛看見的,身臨其境的,都是破敗不堪,都是世態炎涼。」3歲的時候父親死了,在家族中從此受盡冷落、看夠白眼。回到母親的家,這個世代官宦之家,也給幼小的丁玲灰暗的記憶。她一直記得,臘月時分,舅舅打丫頭,把丫頭捆在床前的踏板上暴揍,打人的腦袋像敲木魚一樣。丁玲說:「正是這兩個家,在我心中燃起了一盆火,我走向革命,就是從這一盆火出發的」。

丁玲有一個新潮的母親,向警予是她的同學,母親從小給丁玲講秋瑾和羅蘭夫人的故事。丁玲在長沙求學期間受到陶斯詠、楊開慧這些新民學會的師生們影響,隨後與後來成為瞿秋白夫人的王劍虹結伴到上海,先是在平民女校,後來在上海大學求學,在那裡接觸到瞿秋白、施存統、茅盾、李達等最早一批知識分子共產黨員。但丁玲並沒有加入共產黨,她要自由,要飛翔,心裡在想:「共產黨是好的。但有一件東西,我不想要,就是黨組織的鐵的紀律。我好比孫悟空,幹嘛要找一個緊箍咒呀。」連欣賞她的瞿秋白也不贊成丁玲入黨:「你嘛,飛得越高越好,飛得越遠越好!」

當丁玲與胡也頻、沈從文相識的時候,她只是一個激進的文學青年,懷著與沈從文同樣的夢想:做一個出名的小說家。然而,丁玲與沈從文是完全不同類型的人。李輝如此比較說:「以性格而言,沈從文溫和,丁玲潑辣;沈從文以一種雖然帶著憤激、但總體是平和目光審視人生和社會;丁玲則以火一樣的熱情和嫉惡如仇的目光,對待一切使她不滿的生活和社會」。

仇恨,又找不到出路,於是丁玲早期的作品只有兩個主題:苦悶與虛無。她在平民女校的老師茅盾對丁玲的了解最為透徹,他說:「莎菲是心靈上負著時代苦悶的創作青年女性的叛逆的絕叫者,是五四以後解放的青年女子在情感的矛盾心理的代表者」。丁玲自己也說,莎菲女士「眼睛裡看到的儘是黑暗,她對舊社會實在不喜歡,連同生活在這個社會中的人,她也都不喜歡、不滿意。她想尋找光明,但她看不到一個真正理想的東西,一個真正理想的人」。

五四之後的中國年輕人當中,普遍瀰漫著深切的精神苦悶,他們痛恨現實,在社會中找不到自己的位置,也看不到出路與希望何在。於是虛無主義成為一種時代病。大凡虛無主義者最後總是要尋求皈依,尋找新宗教,成為有信仰之人。丁玲的虛無是暫時的精神狀態,她在等待一次命運的突變,一次終極性的精神皈依。

胡也頻與其他四位左聯作家的被捕,成為她命運的轉折點。產後二個月的丁玲發瘋似的,在冰冷的冬夜裡奔走,到處托人營救。腳上生滿了凍瘡。曾經是丁玲老師的李達夫婦雖然早就脫黨,但立即趕來,將丁玲母子接到自己家中。沈從文比任何人都著急,陪同剛做了母親的丁玲去龍華探監,還找了徐志摩、胡適、蔡元培和邵力子,想把人撈回來。雖然自由派知識分子和國民黨開明派對左翼作家的激進頗有異見,也頻受左翼的攻擊,但他們愛才,有同情心,也有基本的正義感。然而,蔣介石被黨國內外這麼多名人要員來說情而激怒,手令將左聯五作家即刻槍殺。

沈從文午夜12點急匆匆趕來,將噩耗告訴丁玲。丁玲異常冷靜,沈從文後來有一段非常細膩、充滿感情的記述:「作母親的這方面,顯出了人類美麗少見的風度,只是沉默地把熟睡的孩子,放到小小的藤製搖籃里去,小孩略微轉側了一下,她把手輕輕拍著那小孩子,輕輕的說:『小東西,你爸爸真完了,他的事情還不完,好好的吃喝,趕快長大了,捕手做爸爸還不做完的事情。」

李達憑自己豐富的人生閱歷,再三勸告已經出名的丁玲專心寫作,無論如何不能再參加政治活動。但丁玲不聽,胡也頻的死激怒了她,喚起了她內心的仇恨,她要為丈夫復仇,接過他未盡的事業。丁玲與沈從文不同,寫作固然是她的生命,但當作家不是她的唯一,從幼年激發起的正義感始終燃燒著她的生命,而寫作只是其中的一種方式而已。從此以後,投身革命將是更重要的道路。早年的共產黨有道德的感召力,追求自由、平等和正義,對底層民眾充滿同情。像丁玲這樣來自破落士大夫家庭的文學青年,本來就是奔著個性自由來到城市,他們充溢著浪漫主義激情,對社會的黑暗又滿懷憤恨,自由、浪漫、憤恨和同情,這四大激情都是通向革命的心理路徑,丁玲統統具備了。只是之前她不喜歡組織,不想做一顆機器里的螺絲釘,她想自由自在,不願加入組織。但胡也頻的死,讓她改變了。

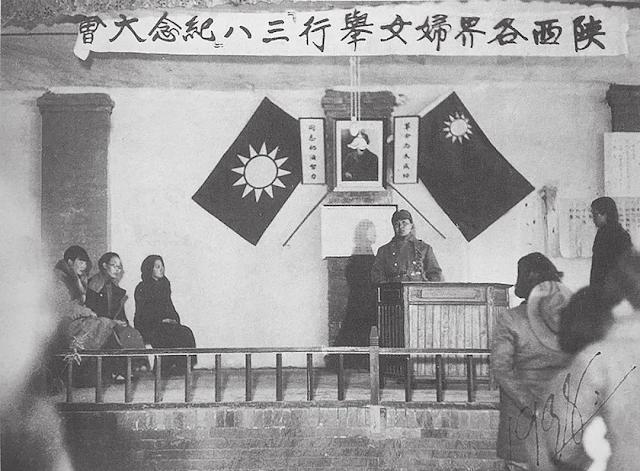

1938年3月8日,丁玲在西安召開的「三八」節紀念大會上講話

丁玲加入了左聯,擔任了紅色刊物《北斗》的主編。原先她最喜歡寫的小說題材是革命加戀愛,如今她在光華大學演講,面對慕名而來的粉絲們公開宣布:「革命與戀愛交錯的故事,我覺得是一個缺點,現在不適宜了」。1932年,她在黨旗下秘密宣誓加入了共產黨,丁玲說:「我過去不想入黨,只要革命就可以了;後來認為做一個左翼作家也夠了;現在我感到,只作黨的同路人是不行的。我願意作一顆螺絲釘,黨需要做什麼就做什麼!」

此刻的沈從文與丁玲,雖然還是好朋友,但胡也頻死後,讓他們原來就有距離的思想;愈加遙遠了。沈從文對朋友一往情深,護送丁玲母子還家鄉,模仿胡也頻筆跡給老人寫信,為丁玲的《北斗》在北京組稿,但兩個人開始分道揚鑣,彼此的心靈漸行漸遠。丁玲對沈從文回到北京與上層士紳階級糾纏不清頗為不屑,認為他「不啻與虎謀皮」。沈從文回信辯解說:「我既不是紳又不作志士,……紳士罵不紳士,不紳士嘲笑紳士,這算是數年來文學論戰者一種永不厭嫌的副題,我覺得真不必需!」

志士與紳士之間,沈從文選擇的是「鄉下人」的桀驁,他嚮往紳士的體面、文明和從容,但他的心靈永遠是獨立的、超脫的。他尊重志士,但懷疑浪漫的激情背後的幼稚與巨大的破壞力。而投身左翼陣容之後的丁玲,開始對老朋友漸生不滿,她覺得沈從文是用低級趣味看待人與生活,對革命者採取居高臨下的憐憫與嘲笑態度。晚年的丁玲讀了沈從文寫的《記丁玲》,當她讀到這一段:

一頁新的歷史,應當用青年人的血去寫成,我明白我懂。可是,假如這血是非流不可的,必需如何去流方有意義?……自己根本那麼脆弱,單憑靠一點點信心,作著勇敢的犧牲,犧牲過以後,對於整個理想能有多少幫助,是不是還有人作過一番考慮?

丁玲怒火中燒,拿起筆在此處批示:「我真討厭你談論革命。你懂得什麼,只是庸俗的市儈。」

丁玲與沈從文,志士與紳士,孰是孰非?千古奇案,一切又重新來過,讓今人選擇,令人糾結。