奧運開幕式是看完了,說實話,挺失望的。

首先是那個主題曲,太令人失望了。原以為劉歡和莎拉?布萊曼的組合能給我們留下一首不朽的奧運經典歌曲,沒想到,沒想到在這麼盛大的奧運開幕式上居然唱了這麼首連三流都排不上的歌曲。以前我還猜想是孫楠、李玟合唱過的那首《永遠的朋友》,汗,原來是我高估了那幫定主題曲的鳥人!違背民意,最終選定的主題歌一點不好聽。還扭扭捏捏地藏著掖著,最終端上來的這盤菜,讓我很嘔吐!

讓我挺不自在的還有那擊缶表演,這張藝謀擊的是那門子缶啊?我承認,擊缶部分「聲光電」效果是很有感染力的,千人整齊有節奏的表演是很能唬住一幫對中國文化不是太懂的外國友人的。但我看了擊缶表演的道具,不禁啞然失笑。這難道就是古代文明傳承中的「缶」嘛?整一個現代聲光電鑼鼓。

在開幕式之前,我就耳聞有這個擊缶表演。當時我就擔心,怕老謀子搞出個不倫不類的擊缶表演出來,果不其然,不幸言中。說實話,要將我們5000年文化中沉澱下來的經典在奧運會開幕式上用短短一小時文藝表演展示出來,對張導演來說委實是太難了。他只是個砸錢的主,對文化懂個啥子呢?不懂沒關係,但不可以裝懂,更不可以把認知錯誤的東西扭曲成張藝謀的「中國文化元素」,當著13億中國人的面去矇混外國友人呀。老謀子不是自己編排了一段孔子三千弟子誦讀論語經典嘛,難道千人齊誦的「知之為知之,不知為不知,是知也」對你老謀子是過耳風,還是你壓根沒聽懂呢!

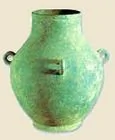

擊缶而歌,確實是我們古代先人曾有過的音樂演奏形式。《詩經-陳風》中就有「坎其擊缶」的記載,歷史悠久,考證起來可以遠溯到三千多年前的夏、商時代。「缶」是什麼。「缶」起初為先民們裝食物、飲料的器皿,後發展為打擊樂器。後來「擊缶」演變為擊「缻」。缻是盆盂一類的瓦器,很像個小碗。可見, 「缶」是一種比較大眾化的、較低級的陶瓦樂器。

缶

據《墨子?三辯》中記載:「昔諸侯倦於聽治,息於鐘鼓之樂,士大夫倦於聽治,息於竽瑟之樂,農夫春耕夏耘,秋殮冬藏,息於缻缶之樂。」這在一定程度上說明了禮樂的選用在當時是有很森嚴的等級制度,「擊缶」則只是處於社會最底層的農民的娛樂,諸侯貴族是要聽鐘鼓之樂,而士大夫階層選擇的是竽瑟之樂。

竽瑟也是我國最早的彈弦樂器之一。濫竽充數的成句故事大家都聽過吧,東郭先生吹的那樂器就是竽。古瑟由整塊木料雕鑿而成,長方形,一張有20多根絲弦,分三組,是一種比較複雜的稍大型樂器。《詩經-小雅》有「琴瑟擊鼓,以御田祖,以祈甘雨」的記載。這是見於古籍最早的記載,說明瑟也至少有3000 多年的歷史了;同時還說明「鼓瑟」用於祭祀等莊嚴肅穆的活動。

又《周易?離》九三爻辭載:「日昃之離,不鼓缶而歌,則大耄之嗟,凶。」意思是說,在太陽西沉時,不叩擊瓦器而歌唱那就是垂暮老人的嗟嘆。意思是在老人臨死之前,不鼓缶而歌是不吉利的,鼓缶唱歌是安撫老人的禮儀行為。這裡的「鼓缶」是喪禮的內容,「鼓」只是一個動詞,「缶」是樂器。可見「鼓盆?擊缶」先是社會最底層的農民的娛樂內容,後演變為喪禮習俗的禮樂。如《莊子.至樂》中載:「莊子妻死,惠子吊之,莊子則方箕踞鼓盆而歌。」妻子死了,莊子認為人死後不應該悲傷,應該高興地送其走,於是鼓盆而歌。

戰國時期,在有名的澠池大會上,秦王喝到興頭上強迫趙王為其彈瑟,並命史官記錄下來以辱趙王,藺相如遂以血濺五步逼秦王擊缶以相娛樂,相應的使秦王的身份更降一級,以回擊趙王鼓瑟之辱。可見這個「擊缶」並不是很有臉面的事情。

正因為了解這些,所以當傳出開幕式中有這個擊缶表演,我就納悶,在這個中國人盼望多年的奧運盛會上選擇「擊缶表演」?怎麼想來都是不合時宜啊!不論在古代還是現代,擊缶向來不是廟堂之樂,說的難聽點,現在,也只有窮叫花子敲墩缽了。

其實,在開演的擊缶表演中,我沒看到什麼叫「缶」的東西,只看到2008個人在雷射變幻中,貌似很搖滾似地在擊打「現代聲光電鑼鼓」。張藝謀啊張藝謀,打鼓就是打鼓,你在演出節目單里寫個什麼「擊缶表演」啊!外國人好蒙,在中國人面前你蒙的過去嘛。你想在洋人面前秀一把東方藝術,也要好好秀啊,你這是擊的那門子缶啊?廟堂之高你搞擊缶表演,你當我們中國人都是叫花子啊,靠,中國人的臉面都給你丟光了!