民怨沸騰造就大陸獨立紀錄片風行大陸。記錄下歷史,記錄下巨變中的中國大事,成為中國獨立紀錄片製作人熬過資金短缺、以及艱難政治生存環境的主要動力。而這些珍貴的紀錄片開始在海外揚名……

近年來,大陸獨立紀錄片揚威海外。即將在阿根廷舉行的布宜諾賽勒斯國際電影節,今年將新增一中國紀錄片單元,共有八部紀錄片入選,而四月六日剛剛閉幕的香港國際電影節上,入選紀錄片人道獎的八部紀錄片中,有四部都是大陸導演拍攝的中國故事。

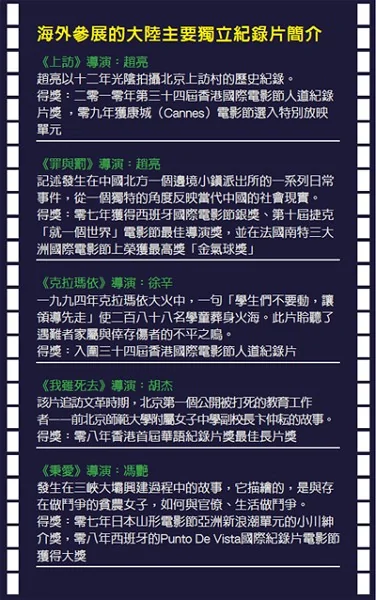

三十九歲的導演趙亮花了十二年時間拍攝的《上訪》,記錄下「上訪」這個中國大陸非常有爭議性的話題,去年三月獲康城(Cannes)電影節選入特別放映單元後,今次在香港國際電影節再奪人道獎。

電影節上不僅放映了趙亮二小時的國際版,還加映了五個多小時的導演版。超長的內容沒有讓觀眾失去耐性,反而一次又一次地讓觀眾落淚。但可惜的是,這部片子只在北京獨立電影節中放映過一次,就被「打招呼」不能再演。趙亮認為《上訪》這部片在中國國內放映,比在國外還重要,因為許多人根本不知道中國國內竟有這樣不可思議的事發生。

而同時參加影展的另外一部導演徐辛的紀錄片《克拉瑪依》,還未在香港上映就被大陸禁播,該事件廣受關注。

用鏡頭為死難兒童立碑

長達六小時的《克拉瑪依》,記錄了一九九四年十二月八日這一天,新疆克拉瑪依市友誼館發生大火,一句「學生們不要動,讓領導先走」,使二百八十八名學童葬身火海,領導們卻全部逃出來的一幕。

徐辛坦言拍攝這部片時,曾難受到「想過死,再也不拍紀錄片」,但他堅持舊事重提,就是希望人們永不遺忘。他接受香港媒體採訪時說:「所有的環節都出了漏洞。但這樣的問題到現在還沒解決,三聚氰胺是前年的事,今年出了疫苗案,還有每年都在發生的礦難,都是生命。」

當局曾承諾為事件負責及為遇難學生立碑,但十六年來至今未有兌現,遇難孩子的家長始終拿不到死亡證,官方也一直沒有悼念活動,上訪也不獲受理。徐辛把《克拉瑪依》最後的鏡頭,定格在粉刷成白色的友誼館遺址,死難名單一串串打出,「實際上我是給所有小童立了一個碑。」

這部片子被大陸當局禁播,三月三十一日在香港電影節期間首映,隨即受到關注。當天主持《克拉瑪依》香港首映的是香港獨立紀錄片導演張虹,她向《新紀元》表示,這部片子拍得非常好,很多人來看,不少是香港中產階層,但放映會上,她也發現有大陸政府方面的人來到現場,「後來聽說他們希望電影節不要再放了。」

大陸題材海外熱爆

香港國際電影節上放映了獨立電影製片人徐辛的紀錄片。他用長達六個小時的黑白影片

儘管受到這樣那樣的壓力,都無阻大陸獨立紀錄片在國際上揚威。因為官方傳媒不敢播放這類紀錄片,獨立紀錄片導演紛紛尋求方法到海外電影節中參展,從二十世紀九十年代到現在,大陸紀錄片在國際上獲得的絕大多數獎項都是由獨立導演創作的。

最早拍攝獨立紀錄片的是曾在昆明電視台工作過的吳文光。一九八八年他將鏡頭對準五位流浪藝術家的生活(分別是張慈、高波、張大力、張夏平、牟森),花了兩年時間拍攝出《流浪北京》,尤其片子的拍攝橫跨了一九八九年的政治事件,而格外引人注意。

儘管該片至今沒有在電視台播放,但以「手抄本」的方式在大陸影視圈廣為流傳,在大陸同行中引起不小的震動及爭議。該片先後拿去參加了多個國際電影節(香港國際電影節,加拿大蒙特婁國際電影節,日本山形國際紀錄片電影節,美國夏威夷國際電影節,新加坡國際電影節等)。

吳文光的成功令很多同行仿效,紛紛將鏡頭轉向耗時耗力,但大陸官方媒體不敢報導的敏感題材上。尤其是自二零零三年開始,大陸獨立紀錄片在不少海外國際電影節獲獎,影響日盛。

記錄在案的獲獎紀錄片包括:二零零三年王兵的《鐵西區》在法國馬賽紀錄片電影節獲得最佳紀錄片,在日本山形國際紀錄片電影節獲最佳紀錄片、以及二零零五年第二屆墨西哥城國際現代電影節最佳紀錄片獎;黃文海導演的《喧譁的塵土》二零零五年獲馬賽國際電影節國際紀錄片競賽單元「喬治.波格爾」獎、他的《夢遊》於二零零六年獲二十八屆法國真實電影節評委會大獎;二零零六年,周浩的《高三》獲第三十屆香港國際電影節最佳人道獎紀錄片獎。二零零七年,趙亮的《罪與罰》獲得西班牙國際電影節銀獎、第十屆捷克「就一個世界」電影節最佳導演獎,並在法國南特三大洲國際電影節上榮獲最高獎「金氣球獎」。二零零七年,馮艷的《秉愛》獲得日本山形電影節亞洲新浪潮單元的小川紳介獎。這部影片還在二零零八年西班牙的Punto De Vista國際紀錄片電影節獲得大獎。二零零八年趙大勇的《廢城》、於廣義的《小李子》獲得第五屆中國紀錄片交流周評委會大獎。

對於大陸紀錄片走紅海外,張虹曾經和大陸以及台灣的獨立紀錄片導演,參展一個歐洲電影節,她見證:「所有的記者都只關注大陸獨立紀錄片,香港、台灣他們看都不看。」

作為十多年資深獨立紀錄片導演,張虹完全理解這種國際社會的關注度:「以前大家對中國很不了解,現在都很想了解中國的事情,所以中國的題材在國際上很受重視,而香港、台灣都被認為是沒有文化的小地區,甚至被認為沒有紀錄片。」

大陸拍片限制多多

張虹也把眼光放到中國大陸。因為觀看了大陸導演胡杰拍攝的反映文革的紀錄片《我雖死去》,她驚訝「居然有這麼好的紀錄片」,因此積極在香港籌辦了華語紀錄片節,其中一個作用就是幫助將好的大陸獨立紀錄片推廣到海外。

為了解中國,她和攝影師拍檔又多次進入大陸,拍攝大陸題材的紀錄片。她感受到中國和香港拍片的很大不同。

張虹(左)和攝影師林偉鴻(右)在大陸拍紀錄片。(張虹提供)

「在香港很多題材都可以拍,但在中國就不同。政府對我們不放心,很多敏感題材比如礦難、地震、征地等都不准拍,很多地方我們也不能去。」她說。

幾經艱難他們完工了兩部反映大陸學校的紀錄片《農村初中》、《問──大陸小學》。紀錄片延續了張虹一貫的「直接電影」手法,不設旁述及訪問,反映了大陸偏遠地區教育體制的現狀。

《農村初中》是在雲南省昭通市山區一所中學拍攝。學校雖然表面上結構完整,有操場,有課室,有宿舍,不像是貧窮農村中學,但是學校資源嚴重不足。他們上音樂課沒有鋼琴,師生只能清唱《歌頌祖國》;上美術課沒有廣告彩,只能用鉛筆繪畫一雙眼睛;宿舍的宿位也是不足,三個人占兩個床位,但完全無損他們的學習熱情。

片中可以清楚看見他們的意識型態,影片中兩次展示早會升國旗的場面,學生歌頌祖國的公民教育演講。上中國歷史課講清代腐敗,老師要求學生發表有關歷史的評價,但學生依照書本指示來評價歷史,沒有自己獨立思考的意見。

張虹說,在大陸看過片子的人都反響很大。「他們說,想不到我們的教育制度是這麼的僵硬。」

但張虹遇到同樣的問題,是紀錄片的公映問題。他們曾經聯繫過大陸一些大學,但對方以太敏感為由不敢放,最終只能在大陸私人圈子內播放。「我們只能參加同行之間的地下放映活動,大陸公映肯定不可能。」

艱難生存的獨立製作人

在中國,紀錄片幾乎絕跡於中共官方傳媒。央視導演陳曉卿曾公開承認這種缺陷:「目前大陸或者在中央電視台,是逆著紀錄片本性而做的,是反過來的。我們不能做弱勢、個性的一面,不能找非政府的一面。」

由於沒有拍攝經費,沒有技術支撐,沒有播出平台,在大陸製作獨立紀錄片是一份非常艱難的苦差,處於一種幾乎沒有回報的境遇。獨立紀錄片導演周浩,零二年曾拍攝反映東莞產業工人的《厚街》,周浩介紹自己拍攝《厚街》時投入了六、七萬塊錢。「紀錄片不是個平民的活,衣食無憂之後才能做這種奢侈的事。」

原本是一個軍人和畫家的胡杰,九九年辭去在新華社的公職,扎到青海祁連山,拍起了小煤窯的礦工,還要處處躲避煤窯主的驅趕,他曾對媒體描述當時的處境:「他們要趕我走,我就開始藏在那些礦工當中拍,或者躲到藏區一些日子,再偷偷回來拍。後來礦工們讓我離開那裡,說礦里死一個人是無法找到的。我就逃走了,路途中,有一天一顆小口徑的子彈從背後過來從我肩膀頭飛馳而過,我能感到彈頭飛行的速度足可以射穿我的胸。我知道這是個威脅,我跟那些(人)打過獵,知道他們打槍是很準的。」

「中國獨立紀錄片遇到的最大困難是沒有機制保障。」大陸著名紀錄片導演周兵曾對媒體表示,中國獨立紀錄片生存在一個灰色地帶,「沒有相應的機構、基金,播出平台也比較少。」

民怨太多 促獨立紀錄片風行

因為科技的進步,數碼DV的使用打破了拍攝影像的壟斷。一部小型攝影機一扛,獨立製片人就可以穿梭人群中,記錄下歷史的一刻,也多了很多業餘或專業的獨立製片人。

張虹這樣解讀道:「因為國內太多怨氣,很多人有很多話要講。很多普通人都想有人來採訪他們,讓他們來講話。」

「這個片子基本是零成本。」大三的學生單佐龍,陪著一個老人安度晚年並拍成紀錄片,他回顧這個紀錄片的製作過程:拍攝——借的機器;剪輯——自己筆記型電腦里的軟體;就連拍攝地也在家鄉,一切從簡,「利用了學校可利用的資源,沒有花太多錢。」

而在很多大陸民間抗暴事件中,也多了不少獨立紀錄片人的身影,比較著名的包括大陸中山大學教授、剛獲得法國西蒙.波伏娃女性自由獎的艾曉明,接連拍攝了好幾部維權紀錄片,包括《太石村》,以及最近反映川震的紀錄片《我們的娃娃》和《公民調查》,但其後她被通知不能續辦護照和被禁止入境香港。

艾曉明坦言,拍攝川震紀錄片面臨的壓力很大,能感受到中共當局的威脅。「我去之前就被告知,『不要維權,不要拍片』。他們把我的名字掛在四川國保重點監控名單上,這讓我的工作變得非常困難。我們每天拍完,累了一天,誰不想到賓館洗個澡,好好睡一覺。可是到賓館需要出示身份證,又不敢,也不知道他們監控到什麼程度。」

獨立紀錄片是維權的影像見證

雖然屢受打壓,艾曉明仍堅持不懈。她直言,她拍的紀錄片就是維權運動的影像紀錄。

她認為,獨立紀錄片往往不能在短時間從輿論壓力方面為維權事件帶來一個圓滿的結果,但記錄本身就有重大意義,不但記下了歷史,也記下了人性中寶貴的東西。

艾曉明說:「假如我們十年不懈地做著記錄,是可以看到中國十年的社會變動,給後代看。我覺得我們中國當代的一個重要殘缺,而且也是集權控制的重要手段,就是讓你失去記憶,讓你的記憶留白。沒有記憶就沒有歷史,沒有常識、沒有道德、沒有很多。紀錄片背後的層次還有就是我們去看靈魂的狀態,影像也希望傳達靈魂的狀態,這是中國人一種靈魂、一種對生命的欲求,一種意志。」