分析接觸常見化學物質致癌風險的新研究,常常伴隨著叫囂「某種東西致癌!」的新聞大標題。因此,當英國《癌形成》雜誌上周發表一項有關這個主題的研究時,我捂著耳朵等待著。

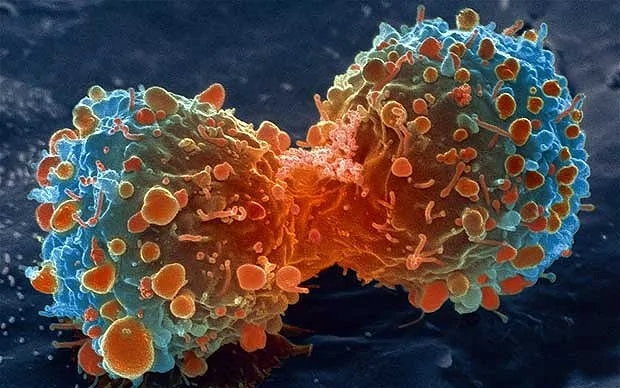

癌症的產生受遺傳與環境共同作用:這相當於某種遺傳彩票,環境與生活方式等因素的影響會推高患癌機率。

對接觸化學物質可能加大患癌風險的某些擔憂是合理的。世界衛生組織(WHOI)和國際癌症研究機構(IARC)估計,7%至19%的癌症病例由接觸已知的致癌原造成。全世界每年新診斷出的癌症病例約1400萬個,造成極大的個人與財產損失。

有關此類研究的新聞報導往往採用特定的表達方式,加劇人們對化學物質的不理性恐懼。就這個最新案例而言,《每日郵報》沒有令人失望,以大字標題宣稱,炸土豆、洗手液和防曬霜這三樣東西加起來可能致癌。《每日郵報》對於把事物分成兩類——要麼致癌要麼防癌——所作的誇張貢獻名揚四海。

IARC按致癌確定性自高而低給化學物質分級。比如,廣泛使用的除草劑草甘膦最近被列入第二組,即對人類來說有可能致癌。

很多研究都聲稱,各色食物要麼會加大患癌風險,要麼可以防癌,但相關證據又是卻缺乏說服力。接觸高劑量的草甘膦(農民大量噴灑這種東西)可能與罹患淋巴癌有關聯,但這方面的數據有限且彼此衝突。

此項研究考察了從隨機食譜中提取的50種常見配料的致癌風險,極好地展示了權衡致癌風險的相關證據有多困難。

有關醫學研究的聳人聽聞的報導往往缺乏說服力,但責任並不總在記者和博主身上。對最近一項科學研究(圍繞吃紅肉與患胰腺癌的風險)的相關報導開展的分析顯示,多數記者只是「反芻」了新聞稿提供的消息。

他們考察了85中化學物質的相關數據。在有些情況下,與某種物質相對應的研究只有一項,因此證據極為有限。

「哈利法克斯計劃」提出一種有趣的假設:接觸低劑量的混合化學物質可能產生協同增效作用而致癌。研究報告的作者們提出。WHO評估化學物安全的努力應與我們當前對癌生物學的認識協調起來。

這篇論文中最有力的一句話或許是:「在這種假設的價值得到進一步宣傳之前,首先需要對這種假設開展嚴肅的研究。」

在我看來,這項研究最有意思的成果是,在評價化學物質的風險時改變研究與管理策略,使用「有害結局路徑」的概念模型。

換句話說,應當在癌症標誌物的背景下解讀接觸低劑量化學物的致癌風險。這為理解癌的生物學和描述腫瘤的特徵(比如持續生長和心血管的形成等)提供了機械論框架。

標誌物概念一直是癌生物學中一股令人振奮的力量。它的一大優勢在於以組織原則的形式科學解釋了癌症的複雜性。它只有作為一個整體才站得住腳。把每種孤立的標誌物作為參照評估化學製劑的致癌風險完全沒有抓住要點。

對某種單一特徵產生作用未必等同於正常細胞變成癌細胞。此外,圍繞單個化學物或混合化學物對整個人體的影響,要在現實世界中轉化實驗室里的發現也面臨巨大的挑戰。