「她的電影不光是半部香港電影史,而是我們這一代人共同走過的中國,包括海峽兩岸和香港,包括中國大陸歷史變遷的影像畫廊。」

——戴錦華

「薇龍嘆了一口氣道:『你明明知道一句小小的謊言可以使我多麼快樂,但是——不,你懶得操心。』

喬琪笑道:『你也用不著我來編謊給你聽。你自己會哄自己。總有一天,你不得不承認我是多麼可鄙的一個人。』」

這段對白出自於張愛玲的《沉香屑·第一爐香》。

蒼白的人生,現實的人性,甚至是愛情,似乎都帶著時代洪流下,人人難以無力自保,只能聊以自慰的涼薄。

與現實的侷促和時代的悲愴相比,人性的幽微與複雜都是難以描摹與呈現的,蹩腳者只負責光影聲色的提供,洞察者卻能將人間萬象還原為最真實的本相,讓人窺到命運的底色。

▲《第一爐香》宣傳海報

最近,當許鞍華拍攝的改編自張愛玲中篇小說《第一爐香》的電影成功入圍第77屆威尼斯國際電影節後,人們便再一次對許鞍華探察人性的佳作充滿了期待。

就在前不久,73歲的許鞍華還獲得了威尼斯電影節終身成就獎,她也因此成為全球首位獲得此殊榮的女導演。

年逾古稀,對於許多人來說,早已是「夕陽無限好,只是近黃昏」的意興闌珊了,但她藝術創作的「花期」好像一直未曾結束。

香港資深影評人列孚曾說:「1984年,許鞍華如日中天,比今日的王家衛更紅。」

但那一年,37歲的許鞍華卻遭遇了她導演生涯中的第一次「滑鐵盧」。

只因為她拍了張愛玲的《傾城之戀》。

▲電影《傾城之戀》劇照

許鞍華忠實於原著,試圖呈現小說原生態的風貌,但卻給自己留下了導演生涯中的一大遺憾,許鞍華毫不避諱地承認了自己的錯誤:

「《傾城之戀》最大的教訓,是我沒抓住作品的精神,那個作品的精神其實是很西方、很諷刺的,而不是纏綿的大悲劇。」

電影拍出後,媒體惡評如潮。與此前對她的高度盛讚形成了鮮明的反差。

12年後,作為「張迷」,她又將最愛的《半生緣》搬上了銀幕。

▲電影《半生緣》劇照

在多年後做客《可凡傾聽》節目時,她說甘冒被罵的風險。

在她看來,「無論是寫東西還是拍戲,你不做新的東西跟冒險,不停地在做已經成功的事,那有什麼作用呢」。

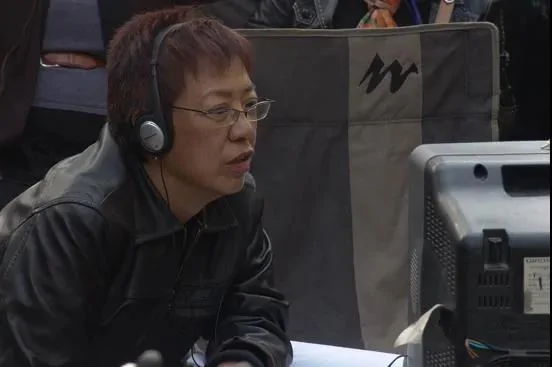

▲許鞍華與曹可凡,圖片來源《可凡傾聽》

所以,她再一次「冒天下之大不韙」,拍攝張愛玲的小說,在一些人看來,無異於重蹈「死地」。

但《半生緣》上映後,成為很多人的「意難忘」。

舒緩悠遠的長鏡頭,不動聲色的平淡敘事,她將張愛玲慣有的關於似水流年和人間事的種種悲涼的色調鋪陳於眼前。

扮演世鈞的黎明說,演過《半生緣》之後,他的情緒一直無法恢復。

▲《半生緣》劇照

半生緣分,仿佛耗盡了一個人一生的力氣和感情。

戲裡戲外的人,都會因為執著和痴迷,讓自己深陷其中,難以自拔。

但對於許鞍華來說,她一生的緣分都與電影緊密相連。

1947年,她出生於遼寧鞍山一個普通家庭,因為屬「華」字輩,故名鞍華。

▲許鞍華與家人

她的父親是國民黨文書,這個身份註定了許家人飄搖流離的命運。

許鞍華尚在襁褓之中時,便跟隨父母遷徙到了澳門;5歲時,又舉家搬遷,最終漂泊落難到香港。

在香港,他們生活在一個叫「北角」的地方,那裡是移民聚居地。

在異鄉,一家人生活窮困潦倒。母親沉默寡言,小時候的許鞍華仿佛也自動「喪失」了活潑開朗的天性。

直到15歲,許鞍華才知道母親是日本人,「每個人都說她是東北人,我一直以為她不會講廣東話,又沒讀過書,所以不太認得中國字。」

在異常壓抑的環境裡長大,唯有通過努力讀書,才能讓她從人生的「井底」看到一線天光。

▲青年時期的許鞍華

港大畢業,獲得文學碩士學位後,她想去外國學習電影專業,卻遭家裡人一致反對。在他們看來,電影就像光鮮而虛幻的泡沫,僅供娛樂,無法安身立命。

但她無法抗拒電影對自己的巨大「誘惑」,最終,她還是去了英國倫敦國際電影學院進修。

1975年,許鞍華回到香港,適逢香港電視台成立,她於是成為了著名導演胡金銓的助手。

▲導演胡金銓

胡金銓是中國新派武俠電影的開山鼻祖,也是把中國電影推向國際舞台的第一人。

直到今天,許鞍華仍把胡金銓看做是將自己帶入電影界的引路人。

胡金銓曾給後來獨立執導電影的許鞍華寫過一封長信,希望她能寧靜致遠。

作為師父,他對許鞍華有很高的期許:

▲導演許鞍華接受採訪(《朗讀者》截圖)

「如果有一天,在外國的影展里,我們不需要用中國的絲綢、瓷器,或古董來吸引外國人,而是拍一些水準非常好的戲,那樣中國的電影就成功了。」

1979年,許鞍華執導了第一部電影《瘋劫》。

此片剛一上映,便引起了前所未有的轟動,一舉打破了香港當時的票房紀錄,甚至改寫了香港電影風格的走向。

▲電影《瘋劫》劇照

拍《瘋劫》時,為了更逼真地呈現解剖屍體的場面,她想方設法親臨實地觀摩。她努力了很久,才被允許在大年初三坐大巴去西環看驗屍官解剖屍體。

許鞍華看完屍體解剖以為自己沒事,結果兩三天都吃不下飯。

短短的3年後,她來大陸拍攝的《投奔怒海》,因聚焦於越南難民海上偷渡的悲慘故事,被推崇為香港新浪潮的巔峰之作。

▲電影《投奔怒海》劇照

那時,香港導演到大陸拍攝是禁忌,她因此被人恐嚇:「沒有公司敢和你簽約了。」

但她執意前往。

在這部電影裡,後來成為「天王」的劉德華貢獻了他的銀幕首秀,也讓他獲得了「香港金像獎最佳新人」的提名。

在此後的拍片生涯中,她沒有延續輝煌,而是接連受挫。除了被視作她人生「一大敗筆」的《傾城之戀》,她的另一失意之作是《客途秋恨》。

這部半自傳電影,折射著許鞍華從幼年到成年的一些真實經歷,在張曼玉的傳神演繹下,她也仿佛看到了自己當年與母親從陌生隔閡,到最終達成體諒和解的心路歷程。

然而,私人化的體驗,有時對自己來說,無論多麼的驚心動魄,但他人,也許只能充當無動於衷的看客。

因此,票房慘澹。

她甚至遭到香港著名導演王晶的嘲笑:「誰要看一個胖女人和她媽的故事」。

王晶的電影永遠活色生香,永遠欲望滿滿,撩撥與刺激著人們的腎上腺。

但她呢?受到羞辱後,一如既往,拍著自己喜歡的故事和人情。

而在隨後的幾年裡,許鞍華陸陸續續導演了多部電影,但大多反響平平。

起勢那麼漂亮的她,卻在中年江河日下。

她於是萌生了退出業界的想法。但有時說服自己「棄暗投明」,比選擇開始更難。

有的東西在心底扎得那麼深,要如何才能連根拔起呢。

經過長達十年的「失語期」,47歲的許鞍華終於在《女人四十》裡重新找到了入口。

▲電影《女人四十》劇照

在電影裡,蕭芳芳扮演的阿娥身兼數職:公司的業務主任、家庭里的妻子、母親、兒媳婦,她不僅承擔全部家務,還要照顧家中每一個人。

去魚攤買魚,站立良久,想等新鮮的活魚死去,才肯買下——因為死魚要便宜很多;當她累倒時,僅僅是要求「讓我睡一睡」;

▲《女人四十》劇照蕭芳芳扮演劇中的阿娥

有一幕,阿娥忙得連嘆氣都沒時間,卻在陽台曬完衣服後,想起去世的婆婆,忍不住蹲下來放聲大哭:「婆婆,我好想你呀,婆婆……我很累了,我受不了……」

一個人能痛哭一場也是奢侈的,哭過後,仿佛一切都沒發生過,重新攢足勇氣,面對日復一日的明天,和無法逃避的現實。

在困頓不堪的生活中,許鞍華將中國女性的隱忍和自持糅合其間,沒有大開大合,卻娓娓道來。讓人不禁嘆一句:「休涕淚,莫愁煩,人生如朝露。」

狼藉後的收場,絕望中的樂觀,是生而為人的體面。

有人評價道:「沒有呼天搶地、沒有聲淚俱下、沒有冷嘲犬儒、沒有超然物外——是的,這就是我喜愛的許鞍華。」

當年,《女人四十》在香港上映長達兩月之久,在當時電影市場低迷之際,堪稱奇蹟。

2008年,許鞍華無意間接觸到《天水圍的日與夜》劇本,便愛不釋手,但與以往面對的窘迫是一樣的——她無錢將其拍成電影。

當時,曾經嘲笑過她的王晶站了出來,他願意出資幫助許鞍華完成這部電影。

天水圍,一個詩意的名字,裡面住的卻是香港千千萬萬個低收入的家庭,他們的日子晦暗、艱辛,但卻在灰撲撲的天空下,在逼仄的生活縫隙里,時而投射出人性質樸溫暖的微光。

貴姐是一位單身母親,得知梁阿婆孤苦無依,就在生活中處處照顧她。一貫節儉的阿婆把買來的項鍊送給貴姐,為了讓阿婆的心意得到妥帖的安放,貴姐說,「這些先收在我這裡,等你要用錢了,再問我要。」

半晌,阿婆說了一句讓人落淚的話,「將來我做鬼都會保佑安仔。」

沒有大悲大喜,沒有至高無上,底層人互相信任,彼此取暖的場景,令人動容。

在電影裡,貴姐的母親感嘆:「做人真是很難的。」

貴姐微笑道:「有多難呀?」

輕輕一句,仿佛咽下了所有的難,抹去了那些心猶不甘。

到底,她是倔強的,借著電影裡的人物之口,表達著她一貫不肯向命運輕易繳械的立場。

憑藉這部小成本電影,許鞍華第三次捧起了香港金像獎最佳導演的獎盃。

▲許鞍華憑藉《天水圍的日與夜》獲最佳導演獎

許鞍華中年後拍的電影裡,著力關注的,都是那些普通的市井生活,和那些在無力左右的大環境下平凡人物的悲歡。

但這些題材,顯然不受資本市場的待見。

在席捲一切的商業大潮中,多少人狼奔豕突,多少人趨之若鶩,但她卻仿佛是一個時代的「落伍者」,冥頑不靈,堅守著自己的「陣地」。

這就意味著,她在面對現實的銅牆鐵壁時,往往會一敗塗地。

2011年,在拍攝《桃姐》的過程中,許鞍華因為資金的問題找了很多投資商,但作為一部非主流的影片,幾乎沒人願意出手相助。

▲電影《桃姐》劇照

劉德華對人提及此事時,心有戚戚:「導演說了一句話,我蠻痛的。她說,我好久沒有足夠的錢來拍戲了。」

於是,3000萬的成本,他投資了2000萬,並出任男主角,自降薪資,才使這部戲得以開拍。

在這部電影裡,「有人看到生死,有人看到溫情,有人看到孤獨及老無所依。」

它沒有粉飾現實的光明結局,因為那就是實實在在的生活。

有人說許鞍華勾勒的皆是「失敗的女性群像」。確實,在她的鏡頭下,幾乎沒有那種成功意義視角下的女子,無論是《女人四十》裡的阿娥,還是《姨媽的後現代生活》中的葉如棠;無論是《天水圍的日與夜》中的貴姐,還是《黃金時代》裡的蕭紅,她力圖呈現的,是在不同時代、在不同的困境下,那些脆弱又頑強,不幸卻堅韌的女性。

那年,已經64歲的許鞍華憑藉《桃姐》再次橫掃港台電影頒獎典禮。

在金像獎歷史上,迄今為止有兩部大滿貫的影片:一部是《女人四十》,一部是《桃姐》,皆出自許鞍華之手。

在香港,許鞍華被認為是唯一一位可以與著名男導演相抗衡的女性。

她的導演履歷中,有過六座金像獎、三座金馬獎和亞洲電影終身成就大獎的煊赫戰績。

鮑起靜、蕭芳芳、斯琴高娃、葉德嫻、李麗珍,都曾因為出演她的電影,而戴上「影后」的桂冠,因此許鞍華又被稱作「影后製造機」。

許鞍華說:「每個人都有自己的黃金時代,如果你的靈感、理想能與時代切合那再好不過;如果不能,有什麼特別看不順眼的,你去盡力把它改變,那也就接近黃金時代了。」

她曾形容自己拍電影就像賭徒,而且是一直不肯離席的那種。

黃碧雲寫她:「她的電影就是她的生活,她的人,她的光彩與粗糙,缺陷與完整……整體看,就可以看到她的求索。」

當年恩師的話一直言猶在耳,讓世界看到中國的電影,而不是僅靠那些古老文明的固化符號。

當她在幽暗又漫長的隧道中摸索前行;當有一天,她將那扇通向世界的大門訇然打開時,終於意識到,一個人畢生為之努力所能代表的尊嚴與驕傲。

許鞍華年過古稀,至今沒房;而且一生未婚,和90多歲的母親一直租住在香港北角:「我媽媽年紀愈來愈大,我也是。早幾年有段時間很親近,因為都是老女人。現在她反而返老還童,我變成照顧她的那個人。」

年輕時她也曾經憧憬過愛情,但她調侃自己太醜,真實的原因或許就像她說的那樣:「我90%的時間都是在做事、工作,其實是沒別的東西好談了。」

▲電影《明月幾時有》劇照

30幾歲的時候,母親也催過她結婚;但漸漸地,母親釋懷。一日,突然跟她說,你不適合結婚。

她沒問原因,母親也未說。

母女從此達成了默契的一致。

她一直梳著冬菇頭,帶著黑框眼鏡,穿布鞋。經常拿著超市的袋子去擠地鐵或坐公共交通,每逢媒體慕名前來採訪,她也大多婉拒:我這個人很普通,沒有什麼好寫。

有時新聞上會出現這樣的標題:「落寞許鞍華,金像獎最佳導演擠地鐵」。

她笑笑。也許第二天就會忘掉。

媒體和大眾熱衷於把她塑造成一個有著巨大人生落差的奇女子,或者悲情的英雄,因為有的人要靠噱頭吃飯,有的人要靠別人的落魄安慰自己的虛空,那麼——就滿足他們吧。

在很多人眼裡,一個香港境內最好的女導演,想拍自己喜歡的電影,卻經常找不到投資,計劃5部最終才能拍成一部,沒有高票房,沒有高收入,只能靠偶爾在港大兼課或者拍廣告維生。

所以,儘管她拍了很多電影,得了很多令其他同行無法望其項背的大獎,但在世俗的標尺中,她未必是成功學的樣本。

但她回顧自己的一生,做出了總結:「最悲傷的生活不過如此,最幸福的生活不過如此,我覺得我的人生波瀾壯闊。」

她似乎一無所有,又仿佛擁有一切。

因此,在所有的困局裡,每個人最需要化解的,永遠是自己內心的衝突。

萬千榮光,不及你對自我的真正悅納。

「因為許鞍華,讓我幾乎誠實地相信生活是善意的,溫情的,悲涼的,感人的,有趣的,勤勉的,寬容的,詩意的,悄悄的,日復一日無聲的,在她的電影中,我們可以找到生存的力量。」