最近十年中共當局瞎折騰,讓中國經濟深陷雷區,同時也正失去增長的動力。中共也著急了,近日接連出台政策,企圖救民企、穩外資,能奏效嗎?

美媒分析認為,中國經濟增長的希望已經破滅,「失落的十年」已經到來

中共體制內的學者也有類似觀點,中國經濟問題不是一蹴而就可以解決的,是個長期過程。

中共官方稱,上半年經濟增長5.5%,不過與中共自己的稅收數據,互相矛盾,難以自圓其說。

華日:時與勢盡失,中國「失落的十年」已經到來

通貨緊縮迫在眉睫。勞動力正在萎縮和老齡化。房地產繁榮已是過眼雲煙,只留下沉重的債務。現金充裕的消費者把錢包捂得緊緊的。如今中國步履蹣跚的經濟走勢與日本「失落的十年」之初有很多可比之處。

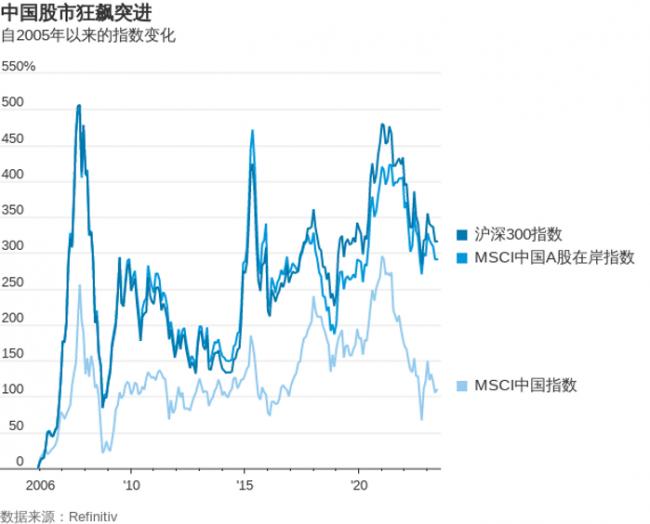

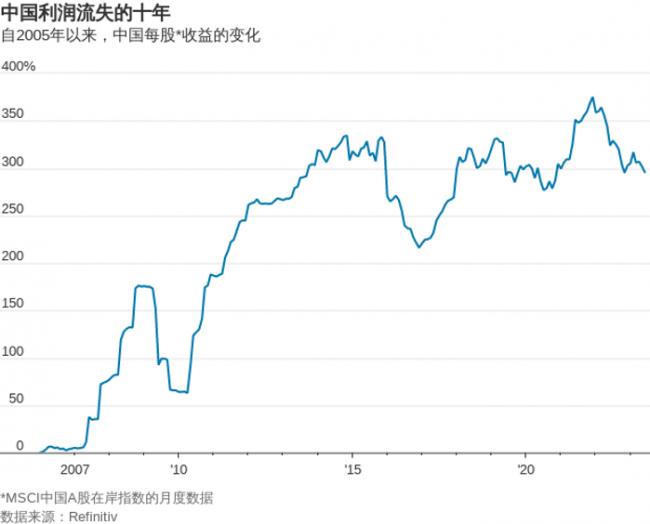

華爾街日報日前刊文稱,中國的投資者將將經歷一個「失落的十年」或更長的時間。國內股價低於2007年水平,每股收益與2013年持平。也難怪中國股票是世界上最便宜的股票之一了。

問題是,最近一系列疲軟經濟數據凸顯出的陰鬱情緒是否過頭。中國是否陷入了中等收入陷阱,更因未富先老而雪上加霜?還是說,一旦疫情後的混亂消退,受過良好教育和具有創新精神的人口就能將煩惱拋諸腦後,擺脫樓市陰霾?

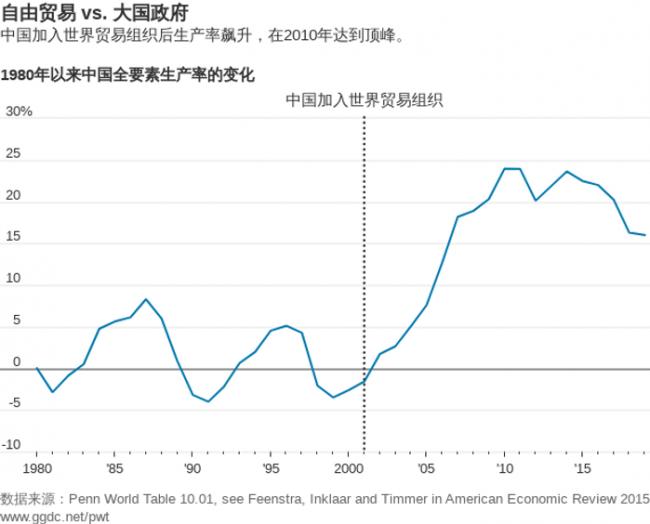

增長只來自三個方面:人口增加、資本增加或更好地利用工人和資本,也就是提高生產率。中國不可能擁有更多的工人,因為其人口數量從去年開始減少了。

當前的困境源於向經濟投入了更多的資本,原因是企業和政府借貸太多來搞建設。

現在就剩下生產率了。

2001年中國加入世界貿易組織(WTO)後經歷了一段非同尋常的增長期,但過去10多年來生產力統計數字一直在走下坡路。企業利潤不佳和股價萎靡不振是生產力疲軟的必然結果,而政府正在阻礙生產力的改善。

從目前的情況可以看出需要多大程度的改進。上個月通脹率為零,月度數字連續五個月下降,這是自2003年以來持續時間最長的一次。

中國經濟積極的一面是,目前仍處於重新開放的早期階段。

中國作為世界工廠,還在遭受後疫情時代的全球製成品需求疲軟的影響,這也是中國上個月出口驟降12%的原因所在。

危險在於,這僅僅是個開始。中國經濟長期失衡的問題尚未解決,又面臨著後疫情時代的諸多挑戰。

中國建築業投機熱潮的興起曾放大了經濟增長數據。如今這種繁榮已成過去,中國經濟產出的25%至30%靠建築及相關支出是一個主要拖累因素,該比重需要下降。

這就是中國可能重蹈日本覆轍的原因。如果中國政府繼續向中國恆大(China Evergrande,3333.HK)等陷入困境的開發商提供貸款,並假裝它們沒事,這些房企就會變成殭屍企業,浪費經濟資源。

如果這些企業被迫重組並且停業,就會拖欠貸款,給放貸機構造成損失,並暫時抑制經濟增長,但卻可以騰出工人和資本,重新部署到生產率更高的領域。短期的痛苦能換來長期的收益。

稅收數據揭穿中國經濟虛構的增長!

中共國家統計局17日發布數據,初步核算,上半年國內生產總值(GDP)593034億元,按不變價格計算,同比增長5.5%,比一季度加快1個百分點。

不過這一數據,與百姓對中國經濟的直觀感受有差距。牆內大數據專家蠻族勇士,通過對稅收數據的梳理分析,認為增長5.5%的說法是虛構的。

老蠻在其推特帳號「老蠻頻道」發文稱,中國經濟蕭條已經肉眼可見,國家統計局5.5%的GDP增長,根本就站不住腳。對相關數據進行詳細分析之後發現,上半年的GDP萎縮幅度,就在5%左右。

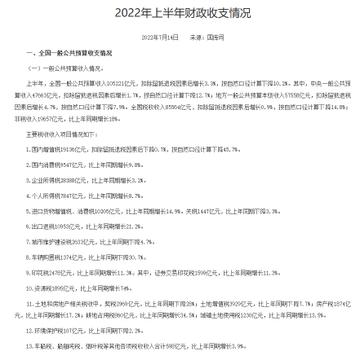

老蠻表示,根據中國財政部發布的上半年稅收收入情況。其中增值稅的情況特殊,增幅達到96%,主要是去年有「留抵退稅」之類的緩繳措施,今年內予以補繳。這裡剔除增值稅的影響,只計算其它稅種收入。

今年上半年的其它稅收收入是:99661-37503=62158億,而2022年同期扣除增值稅後的其它稅收收入為:85564-19136=66428億。

也就是說,今年中國其它稅收收入的降幅為:62158÷66428-1=-6.4%。-6.4%。這大概就是中國GDP的真正的萎縮規模。增長5.5%?不存在的。

有網友根據稅收和GDP增速的常識關係,進一步佐證「增長5.5%」的說法是假的。

「過去財政收入增幅一直是大大高於GDP增幅的。」

「往年GDP漲1個點,財稅要漲2個點的。」

還有網友認為,數據難以自圓其說。

「在出口、地產投資銷售、財政收入全部負成長條件下,GDP居然增長5.5%,難以自圓其說。」

也有網友認為,不是統計局造假,是數據從基層報上來就是假的,他們不擠水分就行了。

「很多人以為國家統計局作假,是把GDP3%改成5%,其實不是這樣的……國家統計局很清楚從鄉鎮到縣、市、省每一層級的數據都有水分,國家統計局如果想搞假,他們不去擠這些數據裡面的水分就能做到,根本不需要他們自己去冒政治風險去改數據……」

阿波羅網評論員楊旭表示,同意上述網友的觀點。為了政績、官位,中共地方官員向來有報喜不報憂,誇大經濟數據的傳統,是大家心知肚明的事情。

在國內的時候,經常聽到這樣一句話,「鄉騙縣,縣騙市,市騙省,一直騙到國務院。」,很好地形容了中國各級政府的關係。

山東濰坊雷丁汽車創始人李國欣實名舉報,昌樂縣現任縣委書記王驍,逼迫雷丁汽車2022年虛增產值46.83億,實際上雷丁汽車產值僅為20.45億,而政府要求上報67.28億,這已經不是水分的問題了,這是肆無忌憚的瘋狂造假。

台商撤中進行式,地緣政治疊加疫後挑戰

後疫情時代的中國,台資顧問公司陸續開辦有關如何結束公司、出售廠房的講座。受到地緣政治下國際供應鏈變化的影響,台資正在加速離開中國大陸,但外移東南亞的公司也面臨挑戰。

一場名為「台商大陸土地廠房面臨出售或改造的實例分享」說明會6月中旬在上海舉行。類似教導如何「以合法合規、最小代價方式賣廠並安全把錢匯出中國」的講座,今年以來已有數場,財會顧問人員表示,這兩年此類需求明顯增加。

崑山漢邦企管顧問公司總經理李仁祥告訴中央社記者,以前台商因為生產成本、或是2018年後在中美貿易戰下為求避開高關稅而將生產線外移,但現在更多從事出口的台商是因為國際政治因素離開,「成本高也要出去」。

近年來,美國除了對中國祭出高科技產品出口管制,還將全球供應鏈的「近岸外包」理念升級為「友岸外包」,主張把生產業務外包給價值理念相近的盟國,致使作為供應鏈一環的大陸台商不得不思考外移。

經濟部投審會數據顯示,台灣企業今年1到5月在中國的新投資,相較於去年同期減少4.05%,金額下滑至15.07億美元。

凱博聯合會計師事務所總監梁祥賢分析,當前中國經濟成長放緩,但仍有個別產業譬如電動車表現十分亮麗,只是台商幾乎嘗不到好處。

習近平左手拉民企,右手拽外企,有效嗎?

中國商務部周五(7月21日)就中國最近頒布的新版《反間諜法》相關問題向外國在華企業代表作出說明,以打消他們對該法的疑慮。

在本月生效的新版反間諜法規定,「依賴間諜組織和他們的代理人」以及非法獲得「與國家安全和利益有關的文件、數據、材料和物品」都構成間諜犯罪。

不少外國政府、分析人士和律師們普遍認為,這個法律對間諜行為作出的界定過於寬泛,為執法當局隨意解釋提供了很大的空間。

中國商務部部長助理陳春江表示,商務部願意通過外資企業圓桌會議制度與外資企業、商業協會開展常態化交流,會同相關部門加強宣傳解讀,提高政策透明度和可預期性,為外資企業在華經營提供更加優質的服務和環境。

這種情況對正在全力爭取外商投資挽救陷入數十年罕見的全面經濟萎靡不振的中國各級政府來說產生了明顯的負面影響。

阿波羅網評論員楊旭表示,無論是激勵民營經濟的31條,還是上文的給外企吃定心丸,都是中共為挽救中國經濟的舉措,但究竟有多大效果,很難說。

中共信譽不佳,毀掉信心遠比建立信心容易,開幾次會議,發幾個紅頭文件,就能建立資本對中國經濟的信心了,不可能,關鍵還是要看中共的實際行動。

中國金融海嘯背景危機出現了

7月19日,清華大學教授孫立平在《孫立平社會觀察》公眾號上發文提到,此前中國曾發生過兩次經濟危機,一次是在1997年亞洲金融危機的背景下,中國95%的工業品供大於求。另一次是2008年美國次貸危機並引發金融海嘯,受到衝擊的中國則出現生產過剩型危機。

他說:「我們今天所面對的過剩問題,與傳統上人們所說的過剩,並不完全是一回事。我們今天所面對的,是一種獨特背景下發生的相對過剩與絕對過剩的混合物。」

所謂相對過剩,是相對於人們的購買能力的過剩,也就是通常所說的,由於購買力不足造成的過剩。而絕對過剩則是指,生產的數量已經大於人們需求的數量了。

孫立平表示,我們有那麼多的房子賣不出去,但也有不少人買不起房;我們有那麼多耐用消費品過剩,但還有相當一部分人在生活必需品的消費上捉襟見肘;我們有那麼多的人雖然在銀行有一定存款,但由於種種原因卻不敢拿出來進行消費。

圖:2017年6月28日,浙江省杭州市一片空地上排列著大量廢棄的共享單車。

孫立平表示,他要強調的是絕對過剩的因素。

首先,是持續二十多年的大規模集中消費時代即將結束。房地產已經處於飽和甚至過剩狀態。儘管低收入群體有很大消費潛力,但主流消費群體已處於飽和狀態。

其次,現在我們需要消化世界工廠的過剩產能。現在中國是最大的世界工廠,很多產業的產能是為整個世界市場準備的,但大拆解的過程使得部分外部市場在流失。在這當中,相當部分產品不可能完全由內需來消化。

他認為,面對從短缺時代向過剩時代的轉折,所謂一蹴而就的刺激措施是沒有的,強行刺激的結果可能適得其反。這時真正需要的是結構性改革。包括創造一種友好的國際環境,儘可能保住外部市場;實現產業升級,淘汰過剩產能,甚至淘汰某些低質量的企業;通過市場機制,賦予中小企業以生命力,儘可能保就業;儘可能調整利益關係,讓利於民,讓利於企業,提高居民所得部分的比重,使財富和資源更多蘊涵在民間等。這樣才能為跨越中等收入陷阱創造條件。

方舟投資的旗艦創新基金完全退出中國

女版巴菲特、方舟投資(Ark Invest)的創辦人凱薩琳‧伍德(Cathie Wood)表示,由於發展中市場面臨經濟放緩,她的旗艦創新基金已將中國風險敞口降至零。

在周四(7月20日)投資者網絡研討會上播放的一段伍德預先錄製的視頻說,他們在熊市期間將策略集中在中國的投資上,但現在「至少在旗艦策略中,我們確實沒有接觸中國(投資)」。

方舟投資曾持有中國科技巨頭騰訊的股份和房地產網站貝殼找房。伍德表示,她對中國和其它新興市場的投資在2020年達到了總投資約25%。

阿波羅網林億綜合報導