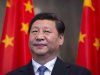

自由亞洲電台特約評論員伊利夏提

一個月前,正在上班,接到好友電話,他告訴我另一位好友母親在家鄉去世了,準確去世日期還不知道;我放下電話,完成手頭工作,趕緊開車趕往母親去世的朋友家。

自2017年以來,海外維吾爾人、特別是站在維吾爾自由運動前沿的很多維吾爾人完全和國內親人失去了聯繫,不知道國內親人是否活著,是在家,在監獄、還是在集中營。偶爾,傳來的是誰的父親去世了、母親去世了、或者是兄弟、姐妹、叔侄、姑嬸等去世了的噩耗;多數時候,打聽不到親人是在哪兒去世的,家?集中營?監獄?是否有親人送終,更不知道是否為逝者舉行了伊斯蘭葬禮。

得不到任何消息的,如我,就權當「沒有消息,就是好消息。」

到朋友家,已經是下午了,家裡擠滿了聽說噩耗而來的周邊維吾爾人;大家相互安慰,按穆斯林習慣為亡靈祈禱平安。

朋友眼睛紅腫,我不知道該如何安慰,只好乾巴巴地問,知道母親什麼時間去世的嗎?怎麼知道的?他說大概是幾天前,輾轉土耳其知道的;我只好說:「還好,還好。至少及時得到了消息。」說完自己都覺得這話特多餘。安慰失去親人者,本來就是極其艱難的;對處於信息黑洞,生活在遙遠異國他鄉,只知家鄉父老親人正在經歷種族滅絕,傳來的只有噩耗的維吾爾人而言,任何安慰的話語都顯得極其蒼白無力。

陪伴朋友,為其母親在清真寺一起遙做葬禮;似乎,遙做的葬禮,能給予我們愧疚之心一點安慰。

剛過兩周,那位母親去世朋友給我打來電話,告訴我另一位好朋友的父親去世了,我又是收拾完手頭活,匆忙趕到朋友家。

這位朋友是維吾爾自由運動的老戰士、活躍分子;是世界維吾爾青年大會,東突厥斯坦民族大會,和世界維吾爾代表大會的發起者之一;因而,和大多數維吾爾自由運動活躍分子一樣,很早就與家人失去了聯繫。

趕到他家,也已擠滿了周邊維吾爾人,大家坐下,誦讀《古蘭經》為亡靈祈禱後世。祈禱完,找話安慰朋友,又是乾巴巴、蒼白無力的重複問題:「你父親是什麼時間去世的,知道嗎?怎麼知道的?」朋友聲音顫抖,帶著哭腔告訴我是當天早上輾轉土耳其得到消息的。

傳來的消息說他父親是在今年一月初去世的。也就是說去世半年多,他才得到父親去世消息。我正搜腸刮肚尋找其他安慰話時,他看著我說道:「謝謝你朋友,我痛苦,但我也感到了一種釋懷;你知道嗎,得不到高齡父母的任何消息,一直讓我有一種壓抑感,不知道他們遭遇著什麼樣的艱難,不知道他們是在監獄,還是在集中營;現在,我知道了,父親已經擺脫了苦難,中國政府再也不能折磨我父親了。」

第二天,世界維吾爾代表大會主席多里坤∙艾沙也趕來了。他的父母也都去世了,他的遭遇更悲劇;他父母去世的消息,他都是從中國的『新疆大好』宣傳片得知的。多里坤先得知母親去世的消息,過了半年多,又從中國中央電視台宣傳片得知父親去世的消息。

記得我當時給多里坤∙艾沙打電話,他說當聽到父親去世消息,他感到一種釋懷;他說他父親有病,幾十年前輾轉聽說他父親因腎臟的問題,按了導尿管,需要有人陪伴,因而當聽說母親去世後,他就一直擔心父親是否能熬過孤苦伶仃的苦難日子,當時多里坤∙艾沙已知他的兩兄弟都已被判刑入獄。

在另一次的談話中,多里坤∙艾沙痛苦地告訴我,很早,他的家人就被孤立了;因為多里坤在海外的鼓與呼,中國政府的紅色恐怖早早就籠罩了他的家鄉;因而,很多鄉鄰因害怕,而不敢和多里坤家人來往。街上碰到了多里坤的父母,膽子大點的,點個頭,膽小的,低頭裝看不見。

到後來,鄉鄰的婚喪嫁娶也不敢邀請多里坤∙艾沙的父母,就是邀請了,去了,也是極其尷尬的場面,大多數鄉鄰躲著他們;再後來,乾脆,多里坤的父母,非必要,就足不出戶;維吾爾人知道,作為喜歡鄰里往來相助的維吾爾人,一旦被人為孤立,那等同於精神上殺了他們。

我大妹妹在她被抓捕前的一次電話中也曾哭訴:「哥哥,我什麼都能忍受,但受不了那些過去好友,包括你的好友,現在一見面就躲著我們;街上碰到了,也都裝看不見。家庭聚會、婚喪嫁娶也不邀請我們。」我當時只能言不由衷地安慰她,一切都會過去的,會好的。

然而,形勢沒有好轉,家人的處境也沒有改變;反之,家鄉被更大的恐怖籠罩,且家人也開始一個一個失蹤、人間蒸發。

自2017年後,輾轉傳來的消息,基本上是噩耗;我們能做的是聽說後,大家來到失去親人者家庭,給予安慰,再選日子到清真寺為逝者遙做葬禮。

好在伊斯蘭教有規定,可以為因艱難環境、或因迫害而逝者遙做葬禮。現在,我們住的大華盛頓區附近各大清真寺的主持也都知道了,維吾爾人無法和親人聯繫,得知親人去世消息也都是少則幾星期,多則幾個月後;不知道逝者是否按伊斯蘭教規辦了葬禮,也無法得知死亡準確時間,更無法回國參加葬禮;因而我們一去就知道要為亡靈遙做葬禮。

2017年以來,我不知道自己參加了多少個這種遙做的葬禮,但一直有噩耗傳來,也一直在參加維吾爾社區朋友親人的葬禮;偶爾,其他國家朋友親人去世消息傳來,打電話慰問;世上可能再沒有比電話里安慰失去親人者更令人感覺語言之無力的啦。

我參加葬禮、打電話慰問朋友;但心裡也一直在打鼓,一直在擔憂,什麼時間,以什麼樣的方式,我會收到什麼樣的噩耗?母親的?妹妹的?還是叔舅等的?

弟弟的噩耗,我也是很晚才得知的;當然,當時父母家人擔心我,刻意隱瞞了弟弟被兵團漢人暴徒殺害的消息;直到我追問弟弟的下落,二妹妹才鼓起勇氣告訴我,弟弟去餐廳吃早飯時被暴徒殺害了。聽到消息的那一刻,我欲哭無淚,放下電話,不知道自己在辦公室里坐了多長時間;向老闆請假回到租住的屋子,一個人關上門的那一瞬間,失去唯一弟弟的悲哀襲上心頭,我哭了很長時間;沒有人安慰,沒有人和我一起做祈禱。

偶爾,在擔憂母親和妹妹及其他親人同時,我也會暗自慶幸父親2016年4月去世太是時候,他以死逃脫了中國的維吾爾種族滅絕大迫害,逃脫了集中營、監獄的折磨;然而,母親失蹤已有七年多了,大妹妹自2014年8月被抓也一直失去聯絡,二妹妹、三妹妹也都自2016年父親去世後失去聯絡,杳無音訊,不知死活。

2019年,我從《紐約客》雜誌社記者得知,兩個妹妹和他們的家人至2018年曾在奎屯集中營;大妹妹是單身母親,癌症倖存者;二妹妹心臟有問題;據《紐約客》雜誌記者的信息,二妹妹在奎屯集中營曾暈倒過幾次,不知道她們現在怎麼樣,是活著,還是走了?不知道她們是在外面,還是在集中營、監獄。

母親應該八十多歲了,她身體一直就不太好,有糖尿病、高血壓等慢性病,不知道她這幾年經歷了什麼樣的苦難;也不知道她是在家?在集中營?在監獄?還是早已撒手人寰?雖然一直在試圖說服自己相信:沒有消息,就是好消息;但內心深處的憂慮,擔心,內疚,一直折磨著我;每次聽到社區維吾爾人親人去世的噩耗,我會好幾天深陷抑鬱,無法擺脫那種絕望和焦慮。

8月28日,又從社交媒體看到,在土耳其的維吾爾年輕人加烏蘭(Jewlan)的父親去世噩耗。才一周前,看到他發在社交媒體上的,通過了土耳其律師資格考試,榮幸成為伊斯坦堡律協成員的消息;看到他手拿證書的照片,曾為他高興,想著要給他打個電話祝賀一下;這不,未來得及祝賀他的學業成功,就不得不立即給他打電話,重複令人身心折磨的安慰話。

電話里,我可以聽出加烏蘭的悲哀,據他28日早上得到的消息,他父親大約在兩周前就已去世。加烏蘭的父母於2017年大抓捕開始時就被關進集中營,他無辜的母親,由集中營轉為5年刑期;早已刑滿但至今未予釋放。

這幾年,加烏蘭一直一邊學習,一邊為父母呼喊正義,走遍了土耳其的大中城市,揭露中國對維吾爾人的種族滅絕暴行,由學生成為勇往直前的人權捍衛者;但他一直沒有放棄學業;然而,在成為律師的成功之日,他不僅無法和父母分享自己的事業成功,反之,現在要為他逝去的父親安排遙做葬禮。

和大多數愛好和平、熱愛生活的人類一樣,我們維吾爾人也不喜歡噩耗,害怕噩耗,更不想聽噩耗。但現在,對我們遠在海外的維吾爾人而言,親人逝去的噩耗,以極其殘酷的方式,使我們以身心傷害為代價得以知道親人的消息;甚至,使我們暗自慶幸親人的逝去。

(文章只代表特約評論員個人的立場和觀點)