袁莉:大家好,歡迎來到不明白播客,我是主持人袁莉。8月24日,一向親中國的新加坡《聯合早報》發表了香港商人、前中國全國政協委員劉夢熊的一篇評論文章,題目叫《問題在經濟,根子在政治》。這篇文章引起了廣泛關注,甚至在中國網際網路上也有不少討論和推薦。

劉夢熊在文章中稱,"中國是當今世上經濟被政治捆綁得最厲害的國家"。他說:"中國是政治掛帥,政治凌駕經濟,而且習慣只算政治帳,不算經濟帳。當前中國經濟盛極而衰,正是由於中共只搞局部經濟體制改革,遲遲不啟動政治體制改革帶來的惡果!"

今天我們請來劉夢熊先生,請他講一下他為什麼寫這篇文章,他如何看待中國的經濟前景和政治前景。作為70年代逃港潮中的偷渡客,他如何看待今時今日那麼多香港人移民海外?以及他這篇文章里為什麼不點習近平的名?

劉先生,您好!

劉夢熊:袁小姐你好,各位聽眾好。

袁莉:您能不能先簡要談一下您的文章。《問題在經濟,根子在政治》的主要觀點是什麼?你為什麼寫這篇文章?

劉夢熊:我主要的觀點是針對時下目前中國所出現的投資失血潮啊,企業倒閉潮啊,外資撤離潮啊,員工失業潮啊,債務爆發潮啊,及政府財政稅收失血潮一系列的現象,透過現象看本質究竟怎麼回事。在改革開放開始的30多年,我們中國的經濟是高歌猛進的,一路向上的。很多人都斷言,我們10年或者8年之後,經濟總量會超越美國等等。這種情況底下,這兩三年來斷崖式的去掉頭向下,而且呢,現在的惡劣啊,是那樣的一個結構性的塌方。那麼究竟這問題出現在哪裡呢?

那我本身是在香港居住的嘛,然後呢,就從香港裡頭,本身一國兩制的動搖、變形、走樣,它的自由、法治、信心、金融、貿易、航運、房地產、股市八樣指標全部都是向下沉淪。那麼香港這個狀況的惡化,那麼叫做"城樓失火,殃及池魚",所以我就追溯這個改革開放40多年來的歷史經緯,發覺為什麼近期的經濟啊,這樣來個大滑坡,搞成這樣子呢?就是從這裡追根溯源了,就查到我們的改革開放到底是向前推進還是向後倒退。然後從那個政治上、經濟上、思想上、外交上總結了一些的變化,帶來對經濟的衝擊,最後得出的結論是問題在經濟,根子在政治。所以呢,我是7月4號在這個《聯合早報》裡頭寫了一篇《香港故事,做好才能講好》。然後呢,在7月24號又發表了一篇《淡化意識形態才能挽救經濟》,所以是有個鋪墊,才在8月21號發了這篇《問題在經濟,根子在政治》的文章,背景就是這樣。

袁莉:對,就是您說的,就是您這篇文章裡面說的話呢,其實很多人都知道,也有不少人都提過。甚至您自己也說,就像您剛才說的,就是7月20日的這個評論文章《淡化意識形態才能挽救經濟》,還有您今年早一些時候,2月8日在《聯合早報》發表的評論文章《改善中美關係乃重中之重》,您說過這些話,很多人也說過類似的話。但是您覺得為什麼,就是現在這一篇《問題在經濟,根子在政治》一下子在中國和世界各地華人群體中,甚至在一些西方媒體中引起了很大的反響呢?

劉夢熊:那就是講一個所謂天時地利人和的問題了。因為在中國去年底啊,就突然之間把那個所謂"堅持動態清零不動搖"全面放開以後,大家都會覺得,哎,中國的經濟經過三年的封城、封路、封區,停工、停產、停業之後,應該有一個恢復性的發展,就是普遍對中國經濟是預期向好的。結果來講呢,表現來講呢,就跟人家的預期就有很大的差距。

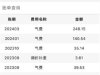

然後在七月份的經濟數據,八月初啊,國家統計局公布的時候呢,就震驚了全球。比如說CPI、PPI,也就是零售物價指數(即消費者物價指數)、生產者物價指數,這兩樣都呈現出通縮。然後呢,中國曾經是世界最大的FDI,也就是外商直接投資的接受國嘛,結果來講呢,它在第二季度裡頭的外商投資只有區區49億美元,對比去年同期——去年同期的時候上海還封城的嘛——居然對比去年同期下跌87%,就引出人們很大的震驚。

而且呢,它公布的這個青年16到24歲的失業率是21.3%,馬上有北京大學的經濟系的教授出來糾正,她說她掌握的數據啊,起碼青年失業率是去到46.5%(註:見財新網《可能被低估的青年失業率》,作者為北京大學副教授張丹丹)。結果呢,國家統計局做了這個荒謬的決定,說由於統計的這個方法工作需要調整,8月份開始啊,連青年失業率這個敏感的數據都不予公布。

那樣來講呢,全球就說,唉,那個時候才醒悟到中國的經濟崩潰啊,超出了人們一般的想像和意料。因此呢,為什麼為什麼為什麼,why why why,一萬條why,就有這個問題出來。正好我這個文章《問題在經濟,根子在政治》就出來,比較系統性地講了經濟的惡劣的狀況,然後呢,就從改革開放的歷史經緯,從政治上、經濟上、思想上、外交上講了那種的變化帶來對經濟的衝擊,就是左的路線的錯誤對於這個經濟造成的衝擊。所以大家就,"哦!"一下子我就成了那個說皇帝其實是沒有穿衣服的小孩。這個文章引起注意,就是這個樣子。

袁莉:對對對,就是大家其實都知道這個經濟不太好了什麼的,結果他們自己發的數據雖然有一些——也不是說可信度有那麼高——但也是很難看的,是吧?然後您這麼一說出來,把這個話直統統地說出來以後,就變得很多人都覺得,哇,這個話也可以說嗎?

劉夢熊:補充一下,尤其是因為我的身份是榮休全國政協委員嘛,(袁莉:對。)然後那個新加坡的《聯合早報》在7月24號的時候還被《華盛頓郵報》抨擊為親中親共的嘛,所以就,我的作者的身份和報紙裡頭的地位啊,一重疊起來,寫出這麼尖銳的直言不諱的文章啊,那確實是那種衝擊力啊,就不是一般的效果。也有這個背景。

袁莉:但我想問一下,就說您在這個《聯合早報》上發的文章,我聽您好像有另外一個訪談裡面講過,就以前發的這麼16篇文章,有一些文章其實是過幾個小時又被下架的,是吧?又被審查的。

劉夢熊:這個就很奇怪的。就是說我在過去這個16篇文章裡頭,有一些呢是比較尖銳的,比如說《親俄反美要害是終結改革開放》,這些呢就被下架。就是說報紙登了出來,已經賣清光了,它在網上擺了大概一兩個小時啊,就被下架。又比如說去年10月,中共二十大召開前夕,我寫了一篇《中共須堅持改革開放》,結果又是這樣子的,登了出來,很短時間就被下架。

問題就是說,你知道時間性很重要的。因為你擺出來,那怕是只有幾分鐘的時候,都有一些網站了,把它直接去轉載了嘛,截圖了嘛。(袁莉:對。)再說我本身也有Facebook,它一登出來了,我馬上就把它放到我的Facebook裡頭去,而且我還有這個原稿在手嘛。所以變成那種,一下子可能是受到某種壓力啊,《聯合早報》被迫把我這個文章從網絡上下架,但是報紙已經到了人家的手裡,人家都可以透過他們的方法來傳揚的嘛。就是這麼一個背景,但是不是每篇都給我下架,就是說。

袁莉:那您這個《問題在經濟,根子在政治》的最終的解決方案是要改政治。那在目前的這種政治現狀下,要改變的話,您覺得現實的下一步可以是什麼呢?

劉夢熊:首先從這個政治體制改革的要求,就是說在2012年兩會結束的時候,溫家寶總理做了最後的一次記者招待會,他明確講了,就是說如果只搞經濟體制改革,不把政治體制改革進行到底的話,經濟體制改革的成果就會得而復失,類似文化大革命那樣的歷史悲劇還會重演。所以現在的這些年來的演變,就說明了他那個是言之有理的。

好了,到了現在積重難返,要改呀,跟這個既得利益階層的觸動面就更加厲害了,所以對改革的反作用力也就更大了。所以我覺得,現在當務之急啊,要我們政治體制改革的方向,這是肯定的了。本身來講,在1987年中共十三大都提到了要黨政分開、政企分開等等的那些構思嘛。尤其鄧小平時期已經結束了領導幹部的終身制,那個職務的終身制也結束了嘛。

那你現在來講呢,在2018年的3月,兩會的時候,把國家主席任期限制一筆勾銷,就說碩果僅存的政治體制改革的成果也沒有了。所以這種倒退是令到失去的……所謂在做決策的民主化、科學化的方面來講呢,你沒有那個糾錯的機制。所以那就已經現在談不上什麼決策的民主化、科學化了。

好,現在當務之急我覺得是什麼呢?因為我們要看到,根據我掌握的數據,在2021年底,中國的就業人口是7億6600多萬人。好了,經過這幾年來,什麼行業整頓呢,一紙公文上面(打擊)一個行業啊,以及所謂疫情的封城清零,這些政策的合成謬誤,合成謬誤啊,以及這個失業率,那是非常的驚人。國家統計局統計的毫無公信力,為什麼呢?他自己的發言人公開承認,什麼叫失業呢?就是說一個星期七天,你工作一個小時的話,只要工作一個小時就算是就業人口。

我覺得當務之急是要實行在世界138個國家都實行的黨政官員財產申報公示。要實行這個,不妨來搞一個特赦條例。那比如說,以今天劃線,你只要把以前不是合法收入的財物交出來,就可以免於追究你的這個刑事責任。把這些從前的貪官裡頭收回來這樣龐大的、數以萬億計的財產呢,成立一個失業救濟基金,實行黨政官員的財產申報、公示,然後設立這個特赦,把他們不是合法來源的那個資產收繳上來。不要就從這個貪官手裡弄到另外一個貪官的手裡,而是要讓這個成為失業救濟金,變成全國數以千萬計、數以億計的那個失業人員,真的是直接從他們的戶口裡頭領到失業救濟金。這個才是當務之急。

要不然,毛澤東講過嘛,什麼問題最大?吃飯的問題最大。一方面是數以千萬計,數以億計的失業人口,另外一方面來講呢,你國家卻沒有這個福利救濟,那就會產生很多的陳勝吳廣、群體性的抗爭。經濟危機,社會危機,再到政治危機,整個國家都陷入這個動亂裡頭去了。所以我覺得當務之急是這個。

袁莉:我還以為您會說當務之急是要黨政分開,或者是要把這個憲法再改回去。那您在文章裡面說這個淡化意識形態才能救經濟,您覺得中共現在還有可能淡化意識形態嗎?就是在習近平在台上的時候,還有這個可能嗎?

劉夢熊:我覺得來講呢,其實你說什麼馬克思是對的,馬克思主義行,本身裡頭就站不住腳的嘛。因為馬克思誕生在德國,他大半生的研究工作都在英國。你看德國,英國,人家本身都沒有實行他的馬克思主義嘛。而且是170多年前的東西,到今天這個世界裡頭,跟那個時候比,是翻天復地的變化了嘛。

人家的科學技術的這個發展啊,股份制啊,收入的再分配啊,稅收政策啊,福利啊,慈善公益啊等等,很多都把當年馬克思所講的絕對貧困化,證明了他是這個站不住腳嘛。還有就是說剩餘價值,人家腦力勞動,人家的資本,那也是在這個價值裡頭去的嘛,不是光是勞動力的問題嘛。所以實踐了之後,你再把這個過時的理論……而且呢,蘇聯搞了74年馬克思主義,結果都瓦解了嗎?

所以我覺得你改革開放的40多年來的成就啊,恰恰是把這個資本主義因素放了進去,所以有這麼一個成就嘛,你這個私營企業五六七八九,它本質上就是私有制來的嘛。那你說,好啦,你現在不淡化意識形態,還強調什麼不忘初心,牢記使命。不忘初心,就是要消滅私有制;牢記使命,就是要埋葬資本主義。好了,私營企業家在內地聽到,他就覺得君子不立危牆之下;外資聽到了,就覺得危邦不入,又怎麼敢去你那裡投資呢?

現在還把那個國家安全、反間諜這個泛化濫用,那人家更加裹足不前了。亂對人家高額的罰款,隨意的搜查啊,逮捕啊,不准出境了等等,人家有心理威脅的嘛。所以美國的商務部部長前幾天去跟美國在華的那些企業家座談,人家都提出,中國啊,沒有投資機會的啦,我們人身安全都成問題。那你想想看嘛。所以我覺得中國現在要推行改革,當務之急是什麼?要分輕重緩急嘛。

袁莉:您說這個根子是在政治,這個政治我們大家都知道,在中國的政治現在是一個人說了算的。那您這篇文章其實顯然是針對習近平的,可是您文章裡面為什麼沒有點他的名呢?

劉夢熊:呃,眾所周知,中共啊,它的決策、它的流程啊,我們是外界不得而知。因為它本身就缺乏透明度,更加沒有公開性。所以我們現在真的搞不清楚哪一些理論……比如說你突然間來講,在2018年高調紀念馬克思誕生200周年,紀念共產黨宣言發表170周年,這些聲勢浩大的宣傳,我們搞不清楚到底是他本人決定了,還是他左右的謀臣呢,向他的獻策。那這些來講呢,就是說我們無從得知,現在究竟哪一些決策是他的主意,就是說習近平的主意;究竟哪一些是左右投其所好,謊報軍情,造成誤判,拍的板。我們搞不清楚。

所以我很難把所有這些政策的合成謬誤啊,都歸結到他身上,可能是,可能不是。那既然這個樣子的時候,我就沒有必要這麼武斷去點某個人的名嘛。我最主要是對事不對人,我覺得這些政策是錯誤的時候,要撥亂反正的時候呢,我希望他本身能夠利用他大權在握,一錘定音,就把這個東西要扭轉過來,在歷史的風陵渡,找到正確的方向。我覺得我的出發點就是這個樣子,是為國建言,為民請命,不是針對某個人。

袁莉:那接下來想稍微談一點您個人的經歷,也算提供一點這個歷史的視角。根據維基百科,您是1948年出生於廣東省台山,1966年在這個廣州的華南師範大學附屬中學畢業,1968年在上山下鄉運動中到東莞插隊。1973年,您經過六日六夜,翻山越嶺,於9月23日游泳偷渡到當時的英屬香港。您上岸的時候,身上只有一條游泳褲。您能不能先說一下,特別是對這個年輕的聽眾,就是當時您為什麼要歷盡艱辛和危險,偷渡到香港?

劉夢熊:我從1968年上山下鄉到1973年呢,就是修理地球有五年之久。在那個時候,我曾經輸血救人,救過一個貧農的婦女。她在醫院生孩子的時候失血過多,醫院裡的血庫沒有血。結果我就和另外一個農村的青年輸了血,救活了她們母女倆。然後在防洪搶險的時候呢,一個巨浪把我跟前堤壩打了一個缺口,我當時不會游泳,我就跳了進去,用身體啊,阻礙這個洪水的沖涌,爭取時間,讓戰友把那個泥巴啊,那個麻袋,堵那個缺口。然後也曾經在十萬人會戰東江水利工程的時候,十萬人評十個標兵,再評標兵中的標兵,就是我。那麼做了這些,我當時是真的是用鮮血和生命捍衛毛主席革命路線,是做到這個,一不怕苦,二不怕死。

哎,結果後來呢,有一天我從這個公社開完會,回到生產隊的時候,把這個單車停放。剛好旁邊就是大隊部,是一個以前的地主的那個碉樓。黨支部幾個支委在閣樓開會。因為那個窗啊,沒有玻璃的嘛,剛好講到我的名字。我就聽到那個支部書記說,對阿劉啊,我們只能利用,不能信用,更加不能重用。那個治保主任就問,為什麼要這樣?(支部書記回答,)因為他的父親是摘帽右派。

然後我一聽就五雷轟頂了。我爸爸和媽媽來講,本來居住在香港。1950年的時候,因為我爸爸是會計,念會計出身,就抱著我和弟弟回到廣州投奔革命,做了廣州市稅務局創局的幹部。結果1957年反右的時候呢,結果那種運動結束了,因為我爸爸當時是很積極的嘛,沒有被人貼過一張大字報,也沒有講過半句右派言論,運動安然平穩著陸了。結果兩天之後,廣州市委就批覆回來,給財政局黨委說,對照比例還差一個——那個時候要按比例打右派的嘛。結果呢,財政局的黨委——那個時候財稅合一,叫財政局——把我們翻檔案,就發現我爸爸的爸爸,就是我爺爺,是加拿大多倫多的華僑。結果呢就說,哎,老劉,你有海外關係,海外關係複雜,我們缺一個名額當右派,只有你啊,因為你有海外關係,你來頂了。結果我爸爸就是這個樣子,為了填這個比例的額度啊,莫名其妙的當了右派。三年之後甄別,我爸爸就摘帽了,因為他沒有右派言論的嘛,所以呢,就又回到財政局工作了。

結果呢,我想,我爸爸本身就冤枉的嘛,被打成右派。現在後代子孫,只因為我爸爸是所謂摘帽右派,我獻出生命和鮮血,都得不到信任,心裡頭就窩火了。

然後呢,過了沒多久,那個時候在1970年的時候呢,評選全省先進農村的基層黨支部。結果我所在的那個大隊黨支部,還有民兵營,還有共青團支部,都成為全省的先進單位。一看那個報導:哇,黨支部書記孫某某,奮不顧身跳進缺口——把我堵缺口的事安到他的身上去。結果呢,過了兩個禮拜,我們那個民兵營啊,叫做大隊的民兵營,被評為全省農村基層先進民兵營。哇,一看那個民兵通訊,又說了:民兵營長、黨支委孫某某奮不顧身跳進缺口。然後過了一個月,全省先進農村的那個共青團支部,哎呀,我們又評選上啦。結果呢,又一看這個報導:又是黨支委、團支部書記孫某某奮不顧身跳進缺口。就把我這一個人跳進缺口的事跡,張冠李戴,弄虛作假,安到他們三個人頭上。而且這個黨支部(的報導),那個是放在中共廣東省委機關報《南方日報》頭版全版,你看,公開的造假。

所以我就覺得所謂的真理、真相,在當權者的手裡,就是任他們捏圓就圓、捏扁就扁的一團麵粉,是任意被他們打扮的一個小女孩。所以我就一怒出走,就經過了六天六夜的荒山野嶺的長途跋涉,九個小時的九死一生的驚濤駭浪,然後一條泳褲上岸。

袁莉:您不是不會游泳嗎?

劉夢熊:對啊,就本來不會游泳嗎?不會游泳的時候是1969年抗擊4號強颱風,堵缺口的時候是不會游泳的。那時是冒著生命危險了,不會游泳啊,去堵缺口。

但是呢,後來在1970年給他們冒名頂替,還有1971年聽到了他們說對我只能利用不能信用的時候呢,那個時候才去學游泳。但是在我們那個地方有一個水庫,我在這個水庫裡頭學游泳啊,結果馬上第二天廣播站就廣播了:我們要注意階級鬥爭的新動向啊,有知識青年和青年社員去學游泳,他們是不是準備要偷渡啊?是不是要叛國投敵?這樣講了,嚇得我那就只能是抽空請假回廣州去替媽媽看病的時候,在廣州的珠江大橋下水,游12公里游去"石門返照",在那段珠江裡頭學游泳。有時候狂風暴雨的時候就偏挑這個時間去學游泳,是在廣州裡頭學會游泳,派上用場了。

袁莉:您剛到香港的時候,作為一個在大陸生活的人,您對香港的想像……就是您剛到香港,對您來說是不是一個非常震驚的,就特別不一樣的一個世界呢?

劉夢熊:對啊。因為我到香港的時候呢,第二天,我就到街頭轉了一趟。走過報攤一看,喔喲!你看那報攤裡頭呢,左派的《文匯報》啊,《大公報》啊,那些都有;右派的,那個時候還有什麼《香港時報》啊,《華僑日報》那些,都寫著中華民國多少年的年號的嘛;也有中間的,什麼《信報》、《明報》也有,左中右你都可以去看一些雜誌。左派的雜誌也有,右派的也有很多,比較中立的也有。

所以我就覺得,當我走過報攤的時候,那個香港的言論自由、出版自由、新聞自由,就讓我覺得完全不同。在內地裡頭,你看的只能是上頭允許你看的;你想聽聽香港電台,就說你收聽那個海外反動電台,成為那個現行反革命,要被抓的嘛。

在這裡,我們在香港聽中央人民廣播電台廣播沒問題,在香港學習毛澤東著作也沒問題。哎,這個是資本主義港英統治啊,那個時候就感覺到自由啊,它的寶貴,它的內涵。那個時候最大的一個震動就是這裡。

袁莉:真有意思,我以為您會說就是從內地那麼窮,當時內地很窮啦,去到香港最震驚的是看到它這種物質上的繁華,但是您看到是報刊上的這種的言論自由。

劉夢熊:而且呢,新界裡頭,新界的這些原居民了,到現在都還記得一個故事。當時1973年我游泳上岸的時候呢,被那些當地的原居民接到粉領聯合墟。那個時候我就只有一條泳褲嘛,一進門的時候呢,我看到有兩個女的,一個男的在那裡。我說,大叔大嬸,能不能幫個忙?我在荒山野嶺六天六夜與世隔絕,能不能給我找過去那個一個禮拜的舊報紙給我看看?他們一聽,愣了。他們接到過不知多少偷渡客,一進門就說,哎呀,餓死了,有沒有東西吃,有沒有飯吃啊?哎呀,冷死了,有沒有衣服穿啊?哎呀,好口渴,有沒有飲料?都是問這個吃的、喝的、穿的。唯有你這個傢伙是什麼怪人,一進來三樣都不問,就問舊報紙!

袁莉:真的是太有意思了。那國安法實施以來,很多香港人移居海外,現在很多大陸人也走上了"潤"和"走線"的道路,這和您當年的經歷有什麼相同或者不同的地方嗎?

劉夢熊:其實當年我們過來,一個是基本上是為生存,最重要的就是為自由嘛。而現在來講呢,就是說,基本上大同小異。你去問"潤"的、去"走線"的那些,就感覺到港區國安法啊、什麼完善香港選舉辦法這些東西下來了,給人的感覺是什麼呢?本來基本法第五條明確規定,"香港特別行政區不實行社會主義的制度和政策,保持原有的資本主義制度和生活方式,五十年不變。"是這樣規定的嘛。

但你現在來講呢,不是由香港特別行政區自行立法,而是由人大常委會代替香港立法會立法的港區國安法,跟那個基本法第四十五條、六十八條規定的"循序漸進……最終達致(全部議員由)普選產生"的目標,完全是背道而馳的,也跟這個基本法附件一、附件二三部曲裡頭都完全兩回事的。

然後你香港作為國際金融、貿易、航運中心,它的基石是自由和法治,那自由和法治受到這樣的衝擊了,那自然它的國際金融、貿易、航運中心的地位就會向下沉淪,最終這些中心都會成為明日黃花,成為國際金融中心的遺址。所以呢,那幫人就失去信心,對這個前景不看好,那就人往高處走,水往低處流。正如匈牙利詩人裴多菲講嘛:生命誠可貴,愛情價更高。若為自由故,二者皆可拋。所以都是同樣的心理吧。

袁莉:嗯,對。您覺得今時今日,香港還能扮演國際金融中心的角色嗎?

劉夢熊:呃,應該要這樣去看。口頭上,比如說包括習近平主席,他去年"七·一"訪問香港的時候也表態,中央一貫支持香港鞏固發展國際金融、航運、貿易中心的地位。表態是這樣的表態,但是不要忘記,香港的國際金融中心跟那個紐約、倫敦一樣,它是根植於整個資本主義的制度。它的法律,它的契約精神,它的自由,它的價值觀建築在這裡的嘛。

你現在來講呢,把香港的自由和法治這個價值觀用社會主義的制度和政策來取代,那麼就等於是釜底抽薪。你作為國際金融中心裡頭呢,依附的是資本主義制度這張皮,這也就是鄧小平當初實行一國兩制,甚至說要多造幾個香港啊,他就從對資本主義的再認識出發而制定的這樣一個決策嘛。

所以你現在來講呢,非要把港版國安法啊,什麼完善香港選舉辦法,把這些這個社會主義的制度、政策來改造香港、塑造香港,那就變成從根本上淘空了國際金融中心的自由和法治這樣的一個基石,那香港只能成為國際金融中心遺址!

袁莉:對。那您2015年以前寫過不少文章,批評香港的反對派,支持中央,支持所謂的愛國愛港者治港,認為"否則的話,香港經濟就會迅速邊緣化,投資者將紛紛撤離,港股將一沉不起。"那現在還有媒體就用這個標題說"愛國港商雄文網絡瘋傳",就是說您最近這篇文章。您覺得現在用"愛國港商"這個詞來形容您還準確嗎?

劉夢熊:當然準確了。因為我本身來講呢,是把黨和國家區分開來的,我們熱愛祖國,我相信香港包括泛民主派在內的絕大多數的香港市民,包括移民到海外的這些香港市民,都是愛國的。愛國就是愛我們的山河大地,愛我們的人民,愛我們的歷史文化,是愛這個東西的嘛。所以共產黨從1921年成立,到現在才是102年而已嘛。當時我常常說,我們這個中華民族有5000年、3700年,這個文化傳統嘛。所以呢,我們愛國,你看是上下5000年了嘛。那麼你共產黨才成立102年。所以我覺得愛國跟愛黨,那是要區分開來的,所以我愛國立場是不變的。

這個方面來講呢,我們香港大多數的同胞,比如說89六四的時候,香港同胞100萬人、150萬人上街示威,我也專門從台灣趕回來,參加150萬人的遊行示威,支持北京的學生市民愛國民主運動啊。那個好了,到了後來華東水災的時候,梅艷芳等這些藝人呢,他們跑馬地連續好多小時裡頭去演唱,成為香港最偉大的一個演出(註:即1991年7月27日的"演藝界總動員忘我大匯演")。好多人捐獻很多的資金來支援我們的受災的祖國的同胞嘛。

所以你想想看嘛,他們支持北京的學生市民愛國民主運動是一個立場,但是祖國同胞受災包括後來的汶川大地震,香港捐款是最多的、全世界最多的。那麼所以就是說,香港愛國啊,這個不容置疑的。你來講,那我對共產黨來批評,你說這個愛國不愛國呢?黨和國本身就要分開嘛,5000年的文明國家跟102年的政黨,當然本身就有區別了。

袁莉:您現在是住在香港嗎?

劉夢熊:我住在香港。

袁莉:那您發這些批評中共的文章不怕那個國安法嗎?

劉夢熊:國安法裡頭它包括四項的罪名嘛。那麼我講這些,我主張要推行政治體制改革,解決這個經濟的困境。那好了,你中共十三大本身都說要推行政治體制改革的嘛,要黨政分開、政企分開的嘛。而且92年鄧小平南巡講話說,十三大的報告一個字都不能改(註:此講話原文為"十三大政治報告是經過黨的代表大會通過的,一個字都不能動",出自1989年5月31日《組成一個實行改革的有希望的領導集體》)。11年前溫家寶總理同樣也是講過這番話(註:見2011年9月15日溫家寶在夏季達沃斯論壇企業家座談會答問)。

我現在來講,主張這些都是在共產黨的老一輩的領導人裡頭所講的,而且我常常是基本把它列舉:第五條怎麼規定,第十一條怎麼規定;習近平怎麼講,"堅持一國原則,尊重兩制差異,二者不可偏廢",這些也是習近平講的啊。對香港"長期打算,充分利用",這是毛澤東、周恩來講的,等等。

所以我呢,就是根據這些來去在香港這個特定環境裡頭這樣去做,他能把我怎麼樣呢?他們任何人可以跟我辯論,我把半邊口掩起來,都可以把他們來擊敗。

袁莉:那您有沒有想過移民呢?比如說去台灣,您以前住過台灣?

劉夢熊:是啊,沒錯。移民那老實講,因為來香港我一條泳褲起家,先後做過三家上市公司的主席,對不對呀?那麼你說移民,當然經濟上是沒有問題的。但是我覺得香港啊,我們總得有人留下來講真話,講真相,能夠是其是,非其非。講不講是我的良知,聽不聽是他的權利。

因此來講呢,在這種情況下,我就常常想起了譚嗣同所講的那句話,"我自橫刀向天笑,去留肝膽兩崑崙"。你梁啓超啊,那個康有為跑到日本去,你就跑吧,那我還是要留在這裡為改革變法付出代價。

所以總得有人擔當不同的角色,我是為國諫言,為民請命,有彭德懷"我為人民鼓與呼"這些榜樣在前面。人家是開國功臣、元帥、國務院副總理、中央軍委副主席、國防部長,他都可以面對當年人民公社大躍進的那些共產風,一平二調風啊,什麼那個浮誇風,瞎指揮風,提出萬言書,來批評那些小資產階級的狂熱性,結果被撤職,罷官迫害致死。

那麼我一個小小的什麼鬼,這個榮休全國政協委員,螞蟻也算不上嘛,無所謂嘛,對不對?所以就向這些人學習,就是說要對歷史負責,對國家和民族的根本利益負責。所以明明看到不對勁的地方,你不去大聲疾呼,不去建議,我覺得這有違自己的良知,有違自己的使命感。因為從小我就"苟利國家生死以,豈因禍福避趨之",從小就受到的家庭的教育就是"入腦入心入魂"了。

袁莉:你這個活學活用太可怕了,這個。

謝謝劉先生,也謝謝大家收聽,我們下期再見。