兩本傳記,一部紀錄片,一部電視劇。

還在世的創業者和企業家當中,能享受到這種待遇的人並不多。

亞當·諾依曼就是其中一個。

只不過這些對他和他締造的WeWork來說,不是享受,而是恥辱。

這是一個讓人瞠目結舌的商業故事。

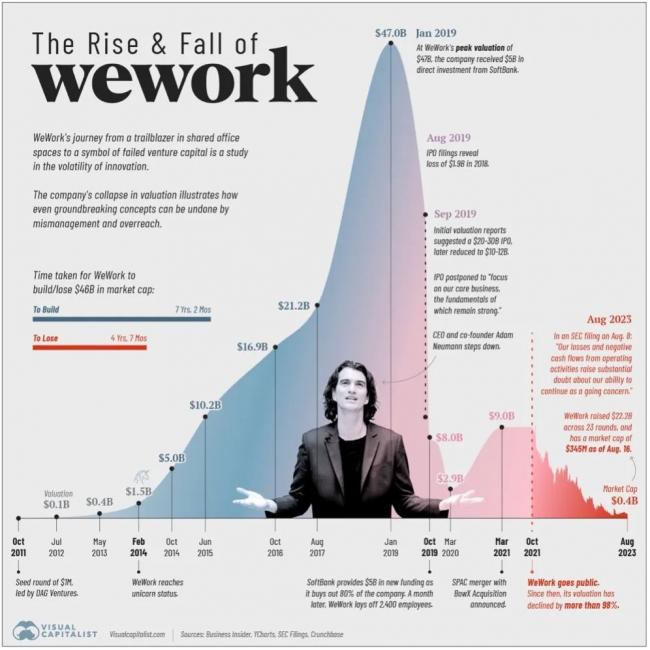

頂峰時期,作為共享辦公空間領域的龍頭老大,WeWork的估值達到了470億美元,也就是超過3000億人民幣的規模。

而現在,這家公司很有可能即將退市,市值為1.82億美元,也就是13~14億人民幣,縮水超過99.6%。

8月份,WeWork警告稱其對於是否能繼續經營「存在重大疑慮」,表示可能申請破產保護。

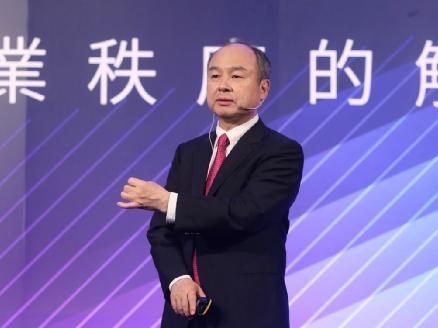

遙想當年,WeWork的投資人、軟銀集團的創始人孫正義說,亞當是「地球上下一個偉大的科技公司CEO」。

他說上一個讓他有「這種感覺」的人,是馬雲。

然而就是這樣一個投資大亨眼中的商業奇才,把這家全球最大的共享辦公企業、曾經全球最有價值的初創公司拖入了萬劫不復的深淵。

在一次演講中,孫正義對滿場的投資人說:「對不起,我們創造了一個怪物。」

01私慾

亞當出生在以色列,7歲時父母離異,跟著母親生活,而母親花錢大手大腳,導致家裡經常缺錢。

他身高1米96,有閱讀障礙,寫東西錯字連篇,後來幾乎一直不用電腦,需要別人代他處理郵件。

一開始創業的時候,他做的是一款嬰兒服,特色是加了一層護膝,但實際上嬰兒在爬行期內不需要這個東西。

後來他又做了一款能夠摺疊成平跟的高跟鞋,但是第一次拿到樣品時,可摺疊裝置突然啟動,差點把員工的手指割下來。

不難想見,這兩次他都失敗了。

他並不真心熱愛他做出來的東西,他只是想通過創業致富。

所以他沒完沒了地跟身邊各種人求教:什麼行業才是能搞到錢的好行業?

結果他注意到有個朋友經營一家叫「陽光套房」的小公司,開設辦公空間,小企業可以拎包入駐。

於是他如法炮製,找到紐約一個工業老建築的房東古特曼,提出要把一個破舊的咖啡工廠改造成聯合辦公空間,因為當地布魯克林區有很多小公司創業者。

這就是WeWork的前身「綠色辦公桌」(GreenDesk)。

他們從宜家買來幾塊桌板,然後用玻璃隔斷來分割空間。

第一批租客來參觀的時候,他們只能看到地面上的膠帶標記和草圖,憑空想像他們的辦公室,但真的有人當場簽約了。

當時正值金融危機,可是來這裡辦公的人卻是絡繹不絕,亞當想把生意做到其他城市,但古特曼小富即安,沒有興趣。

於是他買下了亞當的份額自己經營。亞當只用了一年半,就套現了50萬美元。

但是再次創業時,很多房東並不相信亞當,一個共享辦公空間一租就能租出去5年嗎?

幾經碰壁之後,他遇到了一個人傻錢多的投資人,名叫施萊伯,見面當天就提出要投資他。當時公司沒有任何付費用戶,亞當就說公司估值4500萬美元,施萊伯沒有討價還價,一口氣給了1500萬美元,占股1/3。

在WeWork第一個辦公空間裝修的同時,他們去附近的星巴克里招攬租客。

「你好啊,經常來嗎?要不要看看我們的辦公室,每個月只要650美元。」

這些混跡各種咖啡館的設計師、製片人、律師,現在找到了一個值得付費辦公的穩定場所。很多2~4人的辦公室一經推出就被預訂一空。於是亞當又租下了古特曼同一棟樓里的其他樓層。

隨著頭幾處WeWork空間的成功,他們開啟了快速擴張模式。

2010年,WeWork收入150萬美元。

2011年,WeWork收入740萬美元,僅虧損了5萬美元。

在拿到新一輪1500萬美元融資,公司估值達到1億美元以後,他開始把每個員工叫到辦公室里畫大餅,拿出一張小紙片,告訴他們,當WeWork價值5億、10億、50億美元的時候,你手裡的股票期權會從1萬美元,變成10萬、50萬美元。

從很早開始,WeWork就是靠同業較低的薪酬和所謂誘人的期權獎勵來吸引員工入職的。

不過除了做好本職工作,員工還要當好「演員」。

每當有重要人物來參觀的時候,大家都要負責表演好「生機勃勃」的景象:有人熱烈討論,有人把酒言歡,有人玩遊戲機,有人吃吃喝喝。

當投資人穿過喧囂的人群,亞當就會隨口說一句:「這裡有很多這樣的活動。」

後來孫正義來的時候看到的正是這一幕。

亞當特意要求公關團隊,不要找房地產媒體,而是多找科技記者來報到。

但是不管你把一個辦公空間打造得多麼舒適溫馨、小資情調、豐富多彩,都改變不了WeWork的本質——一個二房東。

租下一層,改造裝修,然後轉租給別人。

說老實話,這不是什麼騙人的勾當,是一門正經生意,也能滿足社會上一部分企業對辦公場地的需求。

但如果對投資人強調它的本質,就會顯得「不夠性感」。

換句話說,好好經營,收益穩健,吃喝不愁。

但亞當要的不是這些,他要做風雲人物,還得是科技首富。

他就要讓WeWork原地起飛,讓單車變火箭。

因為只有這樣,WeWork才能成為亞當個人的ATM。

在B輪融資中,WeWork籌集到4000萬美元,但這些錢當中有900萬美元借給了一家叫做「We控股」的公司,這是亞當創建的實體,用來持有WeWork的股份,或者說是亞當的提款機。

一般創業公司在上市或被收購之前,創始人是不會這麼做的,而亞當已經等不及了。

不光是變現,他還參與購買了WeWork一些辦公大樓的股權。

這就意味著,他成為了WeWork的房東:如果抬高WeWork的租金成本,他就能從中獲益。而支付租金的費用,來自WeWork的各輪融資,也就是投資人的錢。

他第一次做這筆房產投資只花了100萬美元,而1年後大樓出售,他就收穫了300多萬美元,從此他便一發不可收拾。

但只要公司估值一路看漲,沒有人會在意。

02異變

2014年,WeWork融資1.5億美元,估值達到15億美元,成立僅四年,躋身獨角獸。

亞當不斷地告訴投資人,WeWork是當時正火的共享經濟的一種,就像優步需要汽車,愛彼迎需要公寓一樣。這些公司承諾的共同點就是:只要收入不斷增長,利潤也會隨之而來。

在那個為創業而瘋狂的年代裡,不知道怎麼算的,在投資人的預測中,WeWork到2018年的利潤有望超過10億美元。

就在短短16個月之後,這家公司的業務軌跡沒有什麼變化,估值就膨脹到了50億,隨後是100億美元。

亞當的紙面財富達到了30億美元,而他從這一輪融資中又變現了1.2億美元。

利用這些中飽私囊的錢,他在美國各地大肆購買私人房產。

一般來說,如果創始人過早售出股份,那麼今後他對公司的控制權就會削弱。

但是亞當設計了一種股權結構,他1股會按10股算,這樣即便他只剩5%的股份,仍然能控制整個公司。

很多主流的科技媒體都成了WeWork估值泡沫的助推者,比如《福布斯》雜誌為了彰顯WeWork是一家科技公司,強調用「熱成像技術」能幫助WeWork充分利用「每一毫米」。而《快公司》雜誌將WeWork評委2015年最具創新力的50家公司之一。在亞當的PPT里,WeWork的「每一層級都由技術驅動」,但他甚至依然不會用電腦。

那些年,做素食肉的Beyond Meat說自己是個「平台」,做奶酪的 The Melt說在線訂購系統是高科技,做剃鬚刀的Harry’s把重複買刀片稱作「訂閱」模式。他們都擁有美好的未來——數億美元甚至更多的風險投資趨之若鶩。

就像小黃車和摩拜也聲稱自己可以改變世界一樣。

我從家到地鐵站,一輛小破車騎個5分鐘,你怎麼就改變世界了?

一個喬裝打扮的二房東,怎麼就「提升世界的意識」(亞當原話)了?

與這些誇大其詞形成鮮明對比的老套橋段是,亞當把WeWork辦成了一個任人唯親的家族企業——

他的妹夫負責健身部門,他在海軍的朋友負責財務,財務方面的繼任者是他老婆表親的髮小,他老婆的表弟經營地產,老婆的侄子是高管,老婆本人負責品牌營銷……其他高管也把裙帶關係帶進了公司。

WeWork始終控制不好成本,與這樣的管理結構有著直接的關係。

原本採購團隊為了控制成本,一口氣從中國訂購了很多統一制式的沙發,已經運到了新澤西的倉庫里。

但是WeWork的首席創意官,也是亞當的朋友基美爾不喜歡這種流水線家具,也能為顏色不對,要求新開業的辦公空間要用不同特色的家具,結果團隊不得不以零售價在美國市場購買,一件沙發大幾千美元;如果沙發到貨趕不上新店開業,甚至還得空運,一批貨運費就要多花幾千美元。

而幾百件價廉物美的中國品牌沙發就被隨意丟在倉庫里,清理庫房的時候,員工甚至可以用不到100美元就能買回家。

這樣的隨意超支、浪費在WeWork當中隨處可見。

公司每年召開兩次大型出遊活動,其中一次叫「全球峰會」,另一次叫「夏令營」,WeWork在全球的大部分員工都會來參加,公司會包車、包機票、包酒店,甚至會包下一整個環球影城,還會請各種知名歌手、樂隊輪番登台。

一場活動的花費就是1000萬美元。

亞當出門,經常是一個車隊隨行,讓一輛轎車跟在他的邁巴赫後面,這樣他可以在車裡跟人開會、面試,等會議結束,讓對方下車,讓後面的空車司機把對方拉回辦公室。

他還動用公司的6300萬美元買下了一架私人飛機,他的理由是他個子高,坐商業航班很不舒服,前一年公司剛剛虧損近9億美元。

一個銷售人員說,他們在芝加哥一家壽司店公款吃喝2200美元,但在公司完全查不到任何記錄。

有些地方為新租戶減免幾個月的租金,於是有人就薅羊毛,到期了換個地方,還能再享受一次減免,WeWork內部沒有任何記錄追蹤。

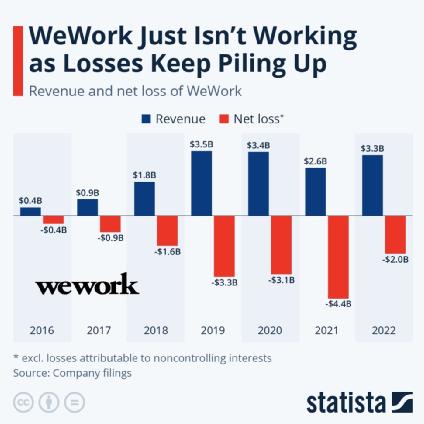

2014年,WeWork收入7400萬美元,虧損8800萬美元。

2015年,他們沒有實現預測中的4900萬美元盈利,反而虧損2.27億美元。

在估值達到100億美元之後,亞當很快就要以150~200億美元估值進行下一輪融資。

於是他飛到了中國,成功引起了一家資本的注意——弘毅投資,董事長是趙令歡。

這些你可能並不熟,但你熟悉弘毅背後的那家企業——聯想。

所有機構聽到150億以上的估值都退卻了,只有趙令歡感興趣注資,幫助WeWork在亞洲大規模擴張。

6億美元,這是弘毅截止當時的最大一筆投資。

融資完成後,亞當邀請趙令歡來到華爾街一座高樓的樓頂上,大家把酒言歡,亞當拿出一個滅火器,朝眾人噴灑泡沫,趙令歡被噴得滿身都是。

「我們要拿下世界!拿下全世界!」

03孽緣

亞當很快就得到了進軍印度的機會,面見了印度總理莫迪,但在印度碰到的另一個人可比莫迪重要多了。

他參加了一場名為「創業印度」的演講活動,一個日本商人坐在台下,一邊聽一邊跟著點頭。

沒錯,他就是時年58歲的孫正義,日本最著名的投資大亨,西方人稱其為「Masa」(是「正義」Masayoshi的縮寫)。

當晚,他登上了同一個舞台,宣布這是一個「大爆炸的開始」。

他的成名之戰是在2000年給剛起步的阿里巴巴投資2000萬美元。

截至2016年當時,這些股份價值已經達到400億美元。而孫正義也已成為福布斯日本首富。

孫正義說:「我倆是同一種動物,都有那麼點瘋狂。」

但這不足以讓他同貝索斯、扎克伯格、比爾·蓋茨等人相提並論。

在他的設想中,他要打造一個規模空前的基金池,投入那些前景光明的科技賽道,實現爆炸式的增長。

截止當時,全球最大的風險投資基金也只籌到了30億美元。

要找到巨量的錢,光靠私人機構是做不到的,必須找到極其富裕的國家主權基金。

比如沙特阿拉伯。

在飛往中東之前,他給這支願景基金的主要投資者劃定了一個規模——300億美元。

但是乘坐私人飛機的途中,他一頁頁翻看著PPT,動手劃掉了這個「3」,改成了一個「1」,後面又加了一個「0」。

1000億美元。

他對助理說:「人生苦短,要敢想得大。」

在沙特,他見到了王儲穆罕穆德·本·薩勒曼,一個同樣野心勃勃的人。

通過將沙特阿美進行上市,薩勒曼預計能籌集到1000億美元的資金,注入主權財富基金。

而孫正義告訴他,他可以給王儲和他的王國一份1萬億美元的禮物,讓沙特成為科技革命的中心。

而要完成這一史詩般的壯舉,王儲只要給他1000億美元。

最終,王儲同意交給他450億美元,雖然打了個對摺,但這是有史以來對所有風投基金最大的注資。

隨後他又從阿布達比基金和軟銀自己的口袋裡掏出了錢,湊足了1000億美元。

後來他吹噓到:「我在45分鐘內收到了450億——1分鐘10個億。」

事後證明,如果沒有發生在中東的這一切,WeWork或許不會走向今天的覆滅,它可能還活著,作為一家規模更小的公司,可能中途換了一個老闆,實現自負盈虧。

但是1000億和孫正義的出現,徹底改變了這家企業的軌跡。

當他們找到那個瘋狂的亞當,曾經勉力支撐的伊甸園,一步步墮入了深淵。

為了接待孫正義,亞當使出了全部的招數,一張空桌子都不能有,背景音樂也要精心挑選,還要安排一個員工在廚房做鬆餅,這樣烹飪麵包的香甜氣息就會瀰漫在整個空間中。

結果孫正義姍姍來遲,「真不好意思,我只有12分鐘。」

亞當快速帶他走了一圈,讓他看到了電動升降桌、無鑰匙進門系統、一個顯示全球WeWork項目的大屏幕,一些在真實辦公環境中沒什麼用處的花拳繡腿。

孫正義看完,馬上就要去川普大廈了。

但他意猶未盡,於是叫亞當一起上車。

亞當還想給他講解PPT,但孫正義擺擺手,他已經作出決定。

在曼哈頓擁擠的街道上,他告訴亞當,他要交給WeWork的金額是——

44億美元。

截止當時,經過多輪融資,WeWork總共募資也只有17億美元。

而現在,這個第一次來到WeWork、第二次見到亞當的日本男人,給了他44億美元。

對於孫正義來說,手握1000億美元,如果只是投到一大堆麻雀般大小的初創公司是說不過去的。

WeWork所在的商業地產商業,本身就是重資產行業,需要昂貴的租賃支出,也有著龐大的潛在市場,而WeWork又把自己包裝成一個「實體社交網絡社區」,所以又跟科技投資沾了邊,自然成了他青睞的賽道。

軟銀的團隊在盡職調查過程中發現了很多問題,並報告給孫正義,但孫一意孤行,十頭牛也拉不回來。

而亞當控制的We控股實體在這筆交易中又套現了3.61億美元。

孫正義不知道,或者說不在意這些。他只想讓WeWork變得更激進,在他看來,WeWork所在的行業就是一個「搶地盤的遊戲」,如果WeWork規模能擴大50倍,那麼公司估值就會顯得很便宜。

在東京,為了讓亞當明白他的良苦用心,他請亞當吃了一頓飯,還帶來了一位亞當的「前輩」導師——

滴滴出行的CEO程維。

當時滴滴同優步在中國本土的血腥戰爭已經結束,滴滴獲勝。

程維是孫正義投資的最大受益人之一。

孫正義告訴亞當,程維能在中國擊敗優步,不是因為他比優步的CEO卡蘭尼克聰明,而是因為他足夠瘋狂。

孫正義問:「在一場戰鬥中誰會贏?是聰明人還是瘋子?」

亞當說是瘋子。

孫正義直視他:「你還不夠瘋狂。」

這句話成了一句讖語,它是激勵(毀滅)亞當的最後一根稻草。

04爆裂

回到美國以後,亞當開始想盡各種辦法撒幣。

Conductor、NakedHub、MissionU、Designation、Teem……這些全都是WeWork出資收購的企業,領域五花八門,比如活動策劃網站、編程課程機構,另外他的妻子還創辦了一所小學。

如果這些與主業無關的收購案只算是「作妖」的序曲,那麼更致命的就是WeWork肆無忌憚地大舉租賃各種辦公空間。

傳統的倉庫式空間已經搜刮殆盡,他們只能進軍傳統的辦公大樓,而這意味著租金要比早年間翻了一番。

但WeWork每月收取的會員費卻不變。

為了打壓其他競爭對手,他們甚至動不動就給租戶免上數月,甚至長達兩年的租金。

公司的規劃毫無章法,原本當年的目標是新簽22.5萬張辦公桌,亞當喝了一頓酒,目標就變成27.5萬張。

而為了找到租戶來填滿這麼多桌子,他們不得不求助於房產經紀人,按租賃價值的20%給他們提供高額提成,比競爭對手高了一倍。

凡此種種匯集起來,2017年WeWork的支出達到了史無前例的28億美元,而收入卻只有8.66億美元。

窟窿越來越大?沒有人在意。

因為只要收入越大,估值就越高,所有人的紙面財富就越高,反對亞當的聲音就會小到聽不見。

在WeWork內部,員工稱之為「BASS法則」——「因為亞當這麼說」(BecauseAdam Said So),你照著做就是了。

2018年,亞當與星巴克前CEO霍華德·舒爾茨見了個面。

老成的舒爾茨對亞當說,他希望星巴克花6個月停止增長,這樣就能解決星巴克多年來的各種積弊和痼疾。

很多WeWork高管也都建議亞當這樣做:聚焦主業,重視降本增效,業務流程需要系統化梳理,等等。

在二人會面結束後,他登上私人飛機,與幾名員工講述了舒爾茨的建議。

隨後他說出了自己的感想:「去他媽的。」

他可以無視前輩和下屬的建議,但一家公司這麼多問題,怎麼對外人交代呢?尤其是需要做出報表的時候。

會計標準是死的,人是活的。

傳統財務指標中有一項叫EBITDA,是「未計利息、稅項、折舊和攤銷前的利潤」,也就是息稅折舊攤銷前利潤。

如果按這個來,WeWork鐵定是虧損的。

於是他們發明了一個新詞——「經社區調整後的EBITDA」。

用這個,他們抹掉了一大堆的費用,比如行政、設計、技術部門的成本,這樣他們就「盈利」了。

當年如果沒調整,虧損9.33億;調整以後,盈利2.33億。

而孫正義甚至對亞當說:你可以無限制地使用軟銀的資金。

你只管營收增長,不必擔心利潤。

但這樣一來,亞當就鎖死在了孫正義身上,一旦他跌倒,失去了孫的信任,世界上再沒有一個投資人可以縱容他如此放肆。

為了滿足他自己和孫正義的胃口,亞當推出了一個龐大的計劃——把他自己買樓租給自己的生意搬到檯面上,包攬大型房東、房地產經紀和租戶一條龍,打造一個萬億美元帝國。

孫正義聽了非常滿意,將這一行動起名為「堅韌計劃」,考慮要給WeWork輸血多少錢。

亞當說,他需要700億——美元。

這樣預計到2023年,WeWork的營收就能達到3580億美元——相當於蘋果公司2022年營收的90%。

孫正義沒有被嚇倒,而是跟亞當一起,越討論越激動。

截至2018年,美國全部股票的市值是30萬億美元。但根據孫正義潦草的計算,WeWork到2028年的價值將達到10萬億美元。他們將一起建立起一個吞噬全球房地產市場的龐然大物。

一般公司的創始人做白日夢,這個不難理解。

令人費解的是用真金白銀投錢的人,也做白日夢。

孫正義和亞當或許真的以為,世界上最富有的國家和他們的主權財富基金,就是軟銀的大後方,是他的提款機。

在完成與軟銀的投資協議之後,WeWork又得到了10億美元,估值衝上了470億美元。

亞當在歡呼的人群中高喊:「我們成為了地球上估值第二高的私營公司。」

其「價值」已經超過了美國福特汽車、聯邦快遞等幾十家財富500強企業。

亞當說:到明年,公司估值將達到1000億美元。

「你知道我們要用這些錢做什麼嗎?提升世界的意識!」

但事實上,此時他們只是得到了10億美元而已,而為了填上他們的窟窿,還需要很多個10億美元。

這一次,他們的美夢終於破滅了。

因為軟銀願景基金的出資方,也就是沙特王室方面,對WeWork的商業模式和經營狀況產生了深深的懷疑,他們拒絕進一步出資。

孫正義也是頭鐵,他決定動用軟銀自己的錢來完成這筆交易。

當時軟銀正在日本完成電信業務的IPO,孫正義計劃把IPO以後出售股份的200多億美元投到WeWork當中。

但是上市後沒幾天,這家電信公司股票一開盤就暴跌15%,軟銀自己的股票也出現大幅下跌。幾家金融機構開始對孫正義個人持股追繳保證金,他的手腳被束縛住了。

面對極大的內外部壓力,孫正義撥通了亞當的電話,而此時亞當正在夏威夷島上跟家人衝浪。

他告訴亞當,交易告吹了,沒錢給WeWork了。

山窮水盡的亞當只剩下一個選擇——公開上市。

否則WeWork這輛戰車很快就會熄火。

05丑角

華爾街的各路諸侯一時蜂擁而上,都想拿下WeWork的主承銷商資格,因為他們從IPO當中賺取的佣金可能接近1億美元。

為了「迎合」亞當的閱讀障礙,高盛甚至不做文書,而是做了一本圖集給他看。他們的PPT上還把WeWork同谷歌、亞馬遜等公司類比,說:「你們的擴張速度更快。」

摩根大通給出的WeWork估值範圍高達960億美元,而優步上市時的估值也只有700億美元。最終他們拔得頭籌。

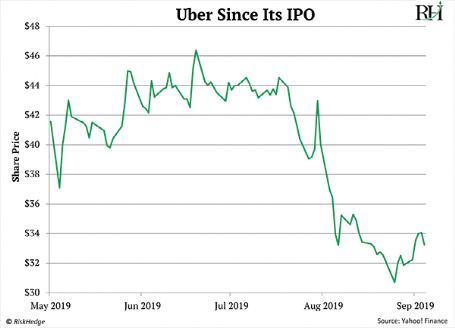

但是沒過多久,其他一些已經上市的獨角獸,比如優步、Lyft股價就開始暴跌。比起他們快速增長的規模,投資者開始擔心他們的盈利能力。

摩根大通開始給亞當打預防針,暗示WeWork上市的估值會出現顯著下降。

更糟糕的是,WeWork的招股書就是一塊四面漏風的遮羞布。

公關主管列出了一份長達20多頁的清單,上面是所有媒體可能發現的高風險內容:

比如2018年公司虧損近20億美元,比如亞當為了自己股票變現時少繳稅,重組了公司架構,比如公司租賃了亞當的房產,比如他1股能抵20股的投票權,比如他的老婆可以決定他的繼任者是誰,比如他只是把「We」的商標賣給公司,公司就給了他590萬美元……

在招股書公布之後,WeWork遭到了全市場的冷嘲熱諷。

一個推特用戶說:「這家公司甚至連裝都不裝一下,擺明了就是一個投資人把錢送到亞當口袋的輸送管道。」

公關團隊發現,招股書得到的反饋是100%的負面評價。

WeWork的員工也傻了眼,他們不明白老闆平時吹噓的改變世界的商業模式為什麼得不到外界的認可,或者他們只是揣著明白裝糊塗。

孫正義把這一切都看在了眼裡。

當時他正在為第二支1080億美元的願景基金籌款,他不希望WeWork招股書的爆炸性負面影響到他的事業。

他把亞當叫到了東京,告訴他,招股書這樣的反饋,上市沒有好結果,所以必須推遲。

為了解決資金問題,他還給亞當推薦了以為銀行家,說此人可以給WeWork提供貸款。

亞當不信任此人,堅持要IPO。孫正義也寸步不讓,因為WeWork一旦上市失敗,就會摧毀第二支願景基金。

這個平日裡風度翩翩、溫文爾雅的日本商人此時被徹底激怒。

他提高嗓門威脅亞當:如果你敢強推IPO,我會動用一切手段來進行阻止。

多麼荒誕的一幕:一個撒幣最多的投資人,正在阻止一家3000億估值的企業上市。

二人現場對峙未果。回到美國後,亞當面對的局面已是四面楚歌:銀行家擔心公司的估值一降再降,員工們擔心公司能否上市兌現期權承諾,已有的投資人不願意流血強推IPO,路演希望吸引的投資人不認可WeWork的高估值,甚至拒絕認購。

頭一回,亞當擔心的不再是估值問題,而是如何繼續推進IPO。

摩根大通財富管理部門的執行長埃爾多斯向亞當提出了一個想法,這是很多參與IPO的高管共同的想法:

「也許你不做CEO對WeWork來說是最好的選擇,因為許多潛在投資者認為你不應該擔任這個角色。」

因為WeWork幾乎所有的負面纏身,都因他而起。

摩根大通的高管戴蒙直言不諱地對他說:「你是你自己最大的敵人。」

二人相識多年,戴蒙給亞當開了數億的個人貸款授信額度。他勸亞當體面地離開。

可以想見,對於這樣一個狂妄自大的人來說,最初聽到這一消息時是什麼反應。

經過了一番博弈,WeWork做出決定:推遲IPO計劃。

如果亞當依然拒絕離職,那麼WeWork的下一步可能就是破產,同時他幾個億的個人貸款會遭到催債,他可能會失去一切。

最終,亞當出局了,他交出了超級投票權和實控人的位子。

但這並不是一個大快人心的結局。

它甚至會讓人覺得有點噁心。

因為手持30%股份的亞當要從WeWork投資人的手裡榨取最後一筆錢。

他出手了價值9.7億的股票,免除了175萬美元沒報銷的私人費用,收取了公司1.85億美元的諮詢費,還讓軟銀給他提供5億美元的貸款來償還他的信用額度。

最終,他帶走了超過11億美元的現金和5億美元的新貸款。所有員工和整個市場都為之震驚。(後來孫正義反悔,二人因此對簿公堂。)

就像當年輕易放棄嬰兒護膝和摺疊高跟鞋一樣,他放棄WeWork時同樣舉重若輕。

只要看不到/看得到套現的機會,放棄公司又算得了什麼?

亞當卸任CEO六周以後,孫正義在東京的演講中提到:

「我做的投資判斷很糟糕,我很後悔。」

前前後後,他給WeWork的錢超過100億美元,而他總共只在WeWork待過一次,12分鐘。

如果不是撒幣給WeWork,他原本可以用這些錢買下好幾座帝國大廈。

在他當時的PPT上,軟銀將WeWork的估值降到了29億美元,是一年前的6%,不過是WeWork現如今市值的——16倍。

此後很長一段時間,孫正義都成了矽谷的笑柄。

他要做的第二支願景基金也被迫擱淺。

在亞當離開之後,WeWork的故事是乏味的,並且沒有起色。

無論換了幾任掌舵者,怎樣削減開支、降本增效,都無濟於事。

2021年,美國股市一片火熱,很多創業公司通過一種特殊的上市途徑——SPAC(特殊目的收購公司),讓創業公司與一家除了現金沒有其他資產的「殼」公司合併,用一種比IPO更寬鬆的上市程序完成上市。從疫情衝擊中稍稍緩過來一些的WeWork也不例外。

但一家本就經營不善的公司,不可能通過上市解決所有問題。

2023年4月,紐交所對WeWork發出退市警告,股價已連續30個交易日低於1美元。

無論接下來WeWork還能拋出什麼新動作,都只是在退市、破產、清算的邊緣垂死掙扎。

平心而論,WeWork所做的是一門正經生意,它滿足了真實世界對辦公場所靈活、舒適、社區化的需求。

但這也只是一門平平淡淡的商業地產生意,這個賽道不可能在實現爆炸式增長的同時,實現高水平的盈利,更與網際網路、科技沾不上半毛錢關係。

在熱錢涌動的時候,強行扭曲一個行業的本質,就要在資本清醒的時候,為鏡花水月、海市蜃樓的坍塌付出代價。

在這個故事裡——

一個有錢沒處花的王室,

一個投錢不眨眼的教父,

一個花錢如流水的教主,

共同締造了資本主義世界最大的資本醜聞之一。

掏錢的人不明就裡,投錢的人孤注一擲,花錢的人狼心狗肺。

無論是普通人,還是企業家,請記住——當你不需要為你花的每一分錢負責的時候,擁有再多的錢,都只是一個詛咒。