所謂「五胡亂華」,泛指在公元4世紀初,以匈奴、鮮卑、羯、羌、氐為代表的多個北方遊牧部落趁西晉「八王之亂」之際,一舉滅亡西晉並建立地方割據政權,與南方漢人政權處於長期對峙的時期。

在我國學界,「五胡亂華」的時間,通常從成漢與前趙政權建立的公元304年開始算起,截至鮮卑北魏統一北方的公元439年止(拓展閱讀:什麼是「中國」:古代少數民族政權的「中國觀」(修訂版))。

那麼問題來了,晚清與民國的歷史教科書,都是如何敘述這段史實的?我查閱了一些資料,接下來跟大家簡單聊聊。

「衣冠南渡」主題繪作

1日本教科書中的「五胡亂華」

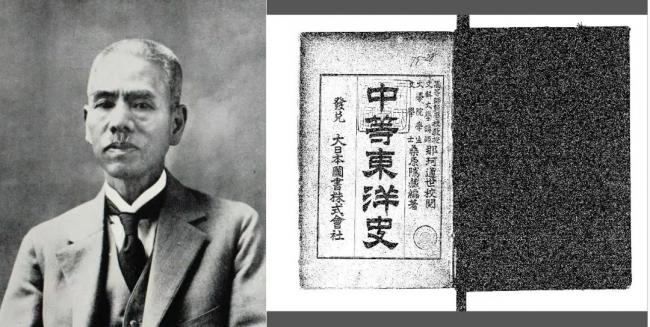

晚清推行教育改革後,歷史教科書成為了歷史教育的主要工具。遺憾的是,當時的國內尚無可用的規範化歷史教科書。不得已,各級學校只能搬用或改編日本學者編撰的歷史教科書供學生使用。其中,由市村瓚次郎(1864—1947)、桑原騭藏(1871—1931)二人修撰的中國史著作,被作為歷史教科書廣泛使用。

晚清廣州新學堂的學生們

1)日本學者的「中國觀」

進入19世紀末,日本湧現了一系列「東洋史」著作,比如由坪井九馬三與宮本正貫合著,發行於1895年的兩卷本《東洋歷史》;由藤田豐八主編,發行於1896年的《中等教科東洋史》等等。

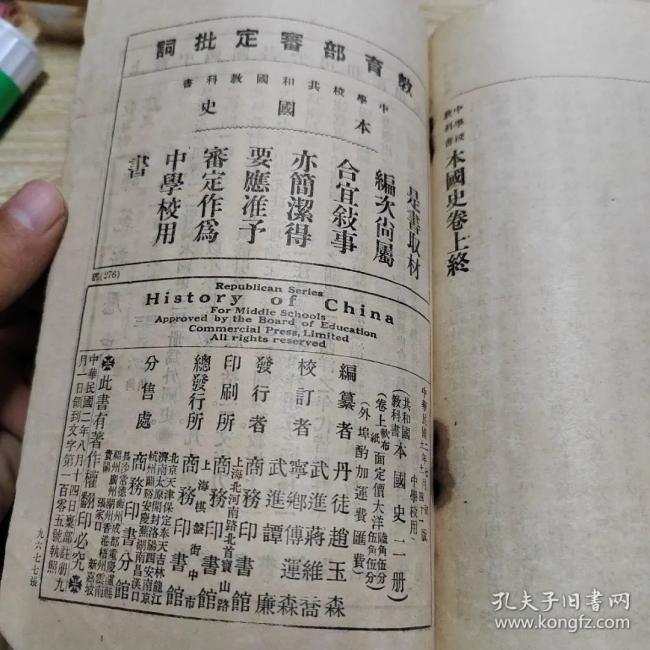

1897年,市村瓚次郎將出版於1893年與1894年的《中國史》上下卷,在進行了一定的改寫縮減後,以兩卷本《東洋史要》的名義再版發行。1902年,上海廣智書局翻譯出版了該書的中文譯本,譯名《中國史要》。

《中國史要》內頁

《中國史要》將中國歷史合計分為五期,分別是「古代史:開闢到秦併吞六國」、「上世史:秦到隋統一」、「中世史:隋到宋亡」、「近世史:元統一到清道光年間」、「今代史:自道光(1821)後至19世紀末」。

對於19世紀末的中國現狀,市村在書中如是寫到:「抑中國之勢,自仁宗時漸衰,士氣不振,上下苟且,其不能敵英人之鋒,固不足怪。自取屈辱,於人何尤。自鴉片之戰,知西人之伎倆,頗挫其虛傲尊大之氣。他日設炮台造軍艦改銃炮之機,亦由於此。故此一戰爭,關於中國之形勢甚大矣」。

在他看來,「在外來的白人統治之下,清代中國與漢族都處於衰落之中,中國的未來難以確定。」

市村瓚次郎(1864—1947)

1898年,桑原騭藏推出了中等學校的教學用書《中等東洋史》。1899年,上海東文學社翻譯出版了該書的中文譯本,譯名《東洋史要》,王國維親自為其作序。

本著闡明「東亞民族盛衰、邦國興亡」的原則,桑原騭藏在《中等東洋史》中將東洋史分為四個時期,即「漢族膨脹的上古期(公元前221年之前)」、「漢族處於優勢的中古期(公元前221年至907年)」、「蒙古最盛的近古期(907年至1644年)」以及「歐人東漸後的近世期(1644年以後)」。

桑原騭藏認為,唐朝的滅亡預示著「漢民族開始走向了衰落」,「東洋史」的主角先後被橫掃歐亞大陸的蒙古人與入主中原的滿洲人取而代之。進入19世紀後半葉,滿蒙兩大民族以及「中國」都趨於衰敗;作為對比,原本處於東亞最東端的日本,逐漸從東洋史邊緣走向了東洋史中心。

桑原騭藏與《中等東洋史》內頁

2)日本學者眼中的「五胡亂華」

對於「五胡之亂」的歷史事實,《中國史要》中如是寫道:「漢入寇,入洛陽。晉之宗室,皆為所擒。弒懷帝,殺愍帝,滅西晉。」對於「五胡亂華」的成因,桑原騭藏認為,主要是西晉「八王之亂」造成的:「(晉)國勢如此,戎狄乘機內犯,陷晉洛都,晉乃南渡,僅延祖息於江南一隅。」

西晉「八王之亂」

對於「五胡亂華」這段歷史,二人都是從胡漢民族對等的角度來敘述的。因此,「由漢人建立的東晉與五胡建立的北方政權,本質上是國與國之間的競爭和對立」。

值得注意的是,儘管二人對「五胡亂華」所造成的災難性後果著墨不多,但都對「五胡」中的一些主要政治人物給予了高度的評價。

比如市村認為,建立後漢的劉淵「博通經史,嫻習武藝,以匈奴勇武之質,受中國文物之教,五部之豪傑,及北方之名儒,頗有歸之者」,是「匈奴一大俊傑」。另外,滅亡西晉的劉淵之子劉聰是「曉勇通經史的一世英物」,劉淵從子劉曜是「有文武之才的一世英物」,建立後趙的石勒「天資磊落,有勇略」。

「十六國」時期的成、前趙、前涼、後趙

那麼問題來了,為什麼二人不僅強調「五胡之亂」是「國與國之間對立」,而且還對「五胡」中的知名政治人物給予了充分肯定?在今天看來,這是一個不易察覺但充滿了惡意的「陽謀」。

甲午戰爭勝利後,日本各界的民族自信心有了顯著提升。與此同時,越來越多的東洋史學家們認為,「作為亞洲民族的日本,是與西洋文明相對的東洋文明的代表,理應比歐洲人更應當掌握解釋中國歷史的主導權」。

《馬關條約》簽訂現場

在這樣的大背景下,日本學者們對我國的蒙、疆、藏以及東北等地的人文史地情況給予了重點關注。

伴隨著研究的持續深入,他們先後炮製出了諸如「中國文明停滯論」、「外來文明輸血論」等帶有「蔑華」色彩的「中國學說」,企圖將中原王朝與邊疆徹底割裂開來,最終達成「肢解中國」的險惡目的(拓展閱讀:近代日本人的「中國印象」:良知泯滅、文明停滯和「亡國結局」)。

一言概之,前面提到的北方遊牧民族首領們,固然富於軍事才能,乃至在政治領域也頗有見識,但本質上都是日本學者們「分裂中國」的工具人而已。

明治維新時期的日本皇室

2晚清教科書中的「五胡亂華」

翻譯並引用日本學者編寫的中國歷史教科書的舉措,受到了我國知識界的廣泛批評。比如梁啓超認為,「本國人於本國歷史,則所以養國民精神,發揚其愛國心者,皆於是乎在,不能以此等隔河觀火之言充數也。」

因此,從1903年以後,中國學生使用的歷史教科書,基本都以國內學者自編為主。但需要指出的是,很多國產教科書雖未指明改編自日本教科書,但明顯受到了對方的影響。

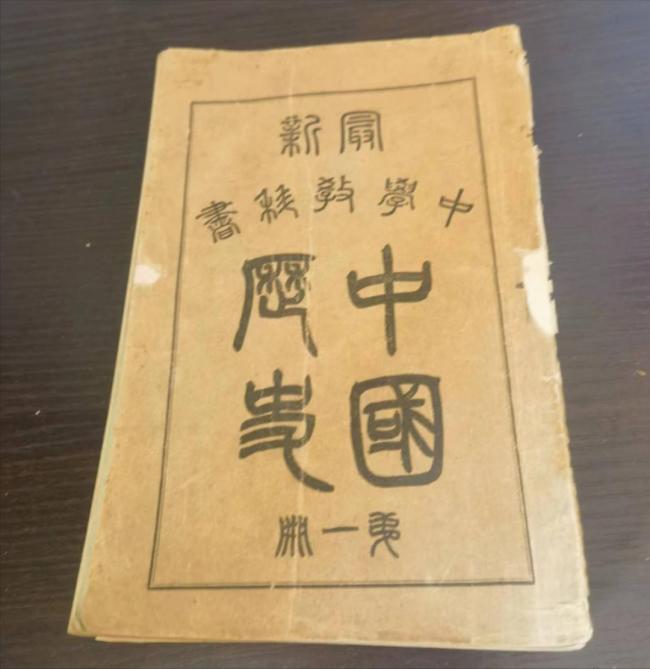

比如由夏曾佑主編,發行於1904年、素有「中國近代第一部有名的新式通史」美譽的《最新中學教科書·中國歷史》,「在形式或體裁方面,實受日本東洋史編著者的影響。」

《最新中學教科書·中國歷史》封面

1)晚清學者的「民族觀」

在日本歷史教科書中,編者一般會列舉中國境內的漢、滿、蒙、回、藏等多個民族(人種),進行簡明扼要的介紹。比如《中國史要》列舉了中國境內的五種人種,即苗、漢、蒙古、滿洲和回回人種。

在談及清朝的統一時,書中如是寫道:「滿洲一統中原,成為一大帝國,中間有與漢人之爭,又西北則受俄國蠶食,東南則蒙英佛之侵寇,故自今以往,中國境內之人種競爭不止,當至於世界各人種之競爭也。」

一言概之,在日本學者編寫的教科書中,判斷一個民族或人種強大與否的重要標準,就是「看其是否入主中原並建立了強大的大一統政權」。

制定侵華作戰方案的日本海軍

值得注意的是,這樣的撰寫方式,在很大程度上割裂了漢民族的主體完整性,「中國沒有任何線索可以追尋到本民族的主體——那不是一個連續的民族主體,而是被世界不同的列強所瓜分的領土。」

因此,國產教科書徹底推翻了日本學者的「民族觀」,選擇了「以漢族為中心」的論述方式。比如由陳慶年主編,改編自《東洋史要》,發行於1909年的《中國歷史教科書》,不僅全面剔除了滿、蒙、回、藏等民族的介紹,還將之盡數納入到了「苗、夷、狄、戎」的範疇(拓展閱讀:讀書筆記:「中華民族」內涵的滄桑巨變)。

對此,他在書中如是解釋道:「漢族於上古最遠之時,次第自西北移入中國內地。是等之民,約在五千餘年前,已繁殖於黃河沿岸,分無數部落」(拓展閱讀:一文概述:什麼是「漢族西來說」?)。

一言概之,國產教科書的編者們,全盤否定了日本教科書「關於漢民族缺乏主體性與連續性」的觀點。換言之,「漢族儘管在歷史上曾經被其他民族統治過,但自始至終都是中國的主體民族。」

《中國歷史教科書》內頁

2)晚清教科書中的「五胡亂華」

在這樣的大背景下,圍繞「五胡亂華」的論述,國產教科書與日本教科書的敘事語言出現了非常大的差異。

簡單地說,各版教科書一致認為,「五胡之亂是居住於中國內地,長期與漢族雜居的胡人所為。它不是國家與國家之間的戰爭,而是晉室內部的人民起義。」

《最新中學教科書·中國歷史》中如是寫道:「晉、南北朝時,胡族與中國交涉者不止此,此則皆寄居內地諸降胡所為,其事與黃巾群盜相同,而與敵國外患有別,故附記於八王之亂之後,所以見中國之亂,當時有如此也。」

晉陵位置示意圖

與此同時,各版教科書均對後漢滅亡西晉與擄殺西晉二帝的史實,給予了很大的關注。比如《最新中學教科書·中國歷史》中如是寫道:

(劉聰)既即偽位,命其黨呼延晏、王彌、劉曜南寇,晉師前後十二敗,長驅圍洛陽,陷之,縱兵大掠,虜天子,殺太子及百官以下三萬餘人,於洛水北築為京觀。

遷帝於平陽,聰謂帝曰:「卿家骨肉相殘,何其甚也?」帝曰:「此殆非人事,皇天使為陛下相驅除耳!」聰又使帝行酒,瘐珉、王雋起而大哭,聰遂弒帝,並害珉等。

愍帝即位於長安,聰復使劉曜陷長安,執帝歸平陽。聰欲觀晉人之意,使帝行酒,洗爵,更衣,又使帝執蓋,多有涕泣,或失聲者。辛賓起而抱帝大哭,聰又弒帝,並害賓等。

「五胡」南下,西晉滅亡

我們可以看到,夏曾佑對匈奴騎兵進入中原地區的殘暴掠殺,尤其是對西晉末代二帝的被俘與受辱情況進行了詳細描述。與此同時,論述的字裡行間都充滿了強烈的亡國之痛和屈辱感。

另外,「胡人」領袖們不再是英明神武的人物,而是滅亡西晉,擄殺中原人民、破壞中國文化的篡位者——這也是夏曾佑刻意將劉聰稱帝視為「即偽位」的原因所在。

古畫中的劉聰形象

3民國教科書中的「五胡亂華」

民國成立後,「維護民族團結」與「保證國家領土完整」等問題,成為了新生政府亟需解決的棘手難題。在這樣的大背景下,「以漢族為敘事中心」的歷史讀物受到了一些學者的廣泛批評(拓展閱讀:從「驅除韃虜」到「五族共和」,辛亥革命內涵的滄桑演變(修訂版))。

比如學者鍾毓龍認為,「吾國歷史向以漢族為主,於他族多有貶辭」。因此,他建議新版教科書「應以五族共和為綱,故於滿、蒙、回、藏四族之肇興與進化及其勢力分合等,皆搜求靡遺,以符現世;其與漢族接觸衝突之處,亦一律平等,絕無軒輊,借聯五族之感情,而融洽一氣。」

「南北和談」老照片

1)民國初期教科書中的「五胡亂華」

在倡導「五族共和」的大背景下,教科書對「五胡亂華」的評價,發生了翻天覆地的變化。

比如由趙玉森主編,發行於1913年的《共和國教科書·本國史》認為,「上古期是形成中國民族的最重要時期,也是漢族融化各族的時代」。該書還指出,這個時代「從黃帝以來,共有四個時期」,其中,「五胡云擾」為第四期:

第四期以五胡之雲擾為桔槔,匈奴雖服,終有玄黃必戰之思,且款塞處邊,於吾族中原之文化,究多隔膜。自五胡云擾,於是黃河南北,吾炎黃列代所經營之區域,吾千賢百聖所製造之社會禮俗,舉為此諸族所親炙。

《共和國教科書·本國史》封面 via孔夫子舊書網

就形式上言之,小部分良不免破壞;而就精神上言之,則大部分皆大受刺激大受感觸而相為摶捖相為化合。於是五族之發達,又增進一步。凡吾國民,對前歷史當感先民鑄成偉大民族之勞,而思所以光大者也。

值得注意的是,不僅「五胡之亂」被調整為「五胡云擾」,而且編者還認為,「五胡云擾」固然對中國文化產生了一定的破壞,但不僅對中華民族的形成與發展具有重大意義,還在很大程度上促進了民族融合。

《共和國教科書·本國史》內頁 via孔夫子舊書網

與前者類似,由鍾毓龍主編,發行於1914年的《新制本國史教本》,以「五族同化和漢化」為題,詳細地論述了這段史實:

「魏晉而後,文字愈華,喪亂愈甚,滿、蒙、回、藏諸族,迭起交乘。漢族失敗始於此。五胡之混合,亦始於此。惟滿、漢、回、蒙諸族,本無文化,一入中原,輒慕漢族之文化而效之,舍其尚武崇欣之俗以尚文崇虛,其根據勢力又本不如漢族之厚。故不久仍為漢族所並,而受其同化。此則其得失之林也。」

編者認為,五胡入侵中原,固然給漢族人民帶來了沉重的災難,但也在很大程度上開啟了漢族與北方五胡的融合進程。畢竟,「入主中原的北方民族,無一例外都被漢族同化了」。

《新制本國史教本》via孔夫子舊書網

進入20年代以後,各版教科書都開始圍繞「北方少數民族對中國文化所做出的貢獻」這一問題,展開了較為系統的論述。對此,由朱翊新主編,發行於1929年的《初中本國史》中如是寫道:

南方自經漢代開闢後,中原的文化漸漸南下。三國的吳,建都江東,愈見開明。一入晉代,經五胡之亂,北方文化遭異族蹂躪,北方人遂相率南遷。他們到了南方,雖有輕視南方人之意,不肯棄其郡望,僑立州郡,但江南文化卻因此大盛。

《蘭亭序》馮承素摹本(也稱為神龍本)

因異族居中原既久,漸染華風;而北方人士,留仕異族的也非少數,這樣,異族便大受華族的同化,到拓跋魏時,一切模仿南朝;北齊、北周的治制,又多為後世取法。這都是同化之明證。

一言概之,民國時期的各版教科書對「五胡之亂」的論述,都是從正反兩個層面進行展開的。

簡單地說,編者們即看到了五胡入侵中原後對中原地區的騷擾和破壞,也同時注意到了這段史實對中國民族形成的重要影響。隨著時間的推移,「五胡之亂促進了中國民族的形成」的觀點,逐漸成為了學界主流。

《初中本國史》內頁

2)外敵入侵背景下的「五胡之亂」

用發展的眼光看,「五族共和」的理念固然在很大程度上超越了「建立漢族十八省獨立國家」的局限和狹隘,也對其他民族的「中國認同」具有一定的積極意義。但不可否認的是,「五族共和」的本質是「使藏蒙回滿同化於我漢族,建設一個最大之民族」,一直難以超越隱含於「合」與「冶」之中的「漢族本位」觀念。

因此,用「民族同化」的角度來評價「五胡之亂」的史實,一直都是民國初期的主要立場。具體而言,「民族同化」是單方向的,北方少數民族一直都是接受先進文明浸潤的「被同化對象」;至於漢族接受到的外族影響,幾乎都是南下的少數民族帶來的破壞(拓展閱讀:白鳥庫吉的中國觀:「南北對立」招致的「戎狄病」和「文明停滯」)。

東晉十六國時期全圖

伴隨著國際局勢的激盪變化,在進入30年代後,各版教科書對於「五胡亂華」的評價再度發生了變化。比如在發行於1933年的《新生活初中教科書·本國史》中,作者梁園東認為:

「中國的民族經過長期的同化與各民族間的文化交流,如今已互相趨同,混成為一個民族而不可分割。因此,五胡的遷徙,儘管直接釀成二百多年的擾亂,但在此擾亂中,北方民族幾乎全部同化於中國。新民族的增添,在文化上至有關係,五胡的擾亂,不應當只以他們摧殘文化看待。」

在他看來,其他北方民族不僅同化於漢族,漢族也同化於其他民族,受到其他民族文化的影響。換言之,「中國人」乃至「中華民族」,是由許多個不同民族混合組成的。

《新生活初中教科書·本國史》內頁

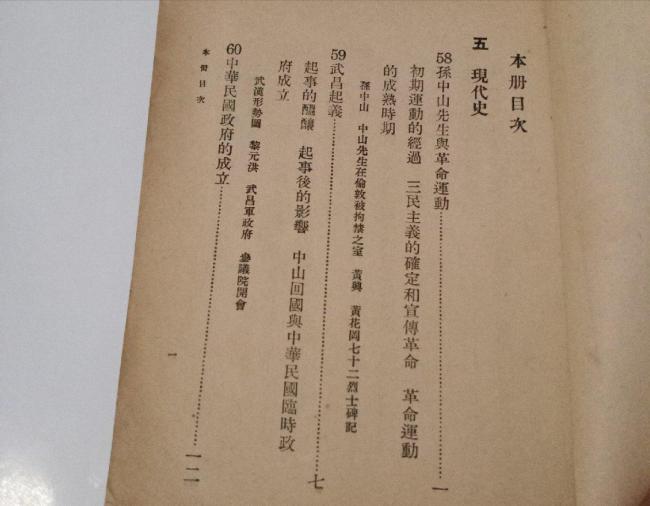

實際上,這種帶有「民族融合」的民族觀,已經成為了很多學者的一致共識。比如在發行於1932年的《本國史》中,主編孟世傑專門開闢了「民族的融合」一節,對「民族融合」的進程,進行了較為深入的討論:

「五胡都曾建立自己的國家,但是文化劣於漢民族,所以國滅後皆被同化。又因為胡族羨慕中原風尚,君主提倡於上,臣民相效於下,結果自然促成民族的融合。民國成立後,所有域內人民,無種族、階級、宗教的區別,一律平等,當更易鑄成偉大的民族團體。」

《本國史》內頁

另外,還有一些學者認為,「五胡亂華」的歷史進程,不僅促進了民族融合,也間接影響到了江南地區的開發,最終顯著促進了「中國民族」的形成。比如由羅香林主編,發行於1935年的《高中本國史》中如是寫道:

「及八王之亂作,五胡遂分割中國。當時中原擾攘,大多人民南遷,其結果遂使南服之地為漢族開發,而江南的土著居民亦最終同化於漢族;而五胡占領中原地區後,與留下來的漢族,相互混化融合。五胡因為文化不如漢族,雖獲漢族居地,而種族反為漢族所同化,漢族血緣以是日雜,而範圍也以日廣。」

一言概之,伴隨著國內外局勢的激盪變化,進入30年代以後,中國學者們在論述「五胡亂華」時,幾乎不再特意提及北方少數民族對中國文化的破壞情況,反而更多強調「五胡」對民族融合的意義以及對中國文化的發展所做出的貢獻。

《高中本國史》內頁 via孔夫子舊書網

4尾聲

從「五胡亂華」在清末民國時期不同時間節點的不同表述,可以啟發我們對民族主義一些認識的重新思考。

就近代中國而言,由於現實環境的激盪變化,往往一個認同剛剛建立就要接受被動調整。換言之,圍繞同一個特殊、敏感話題的討論,其結果都會隨著時代背景的改變而改變。於是,「近代中國的民族主義,似乎缺乏一個穩定的又有具體內容的認同對象,處於一種空洞的狀態。」

當然,隨著時勢的變化而不斷賦予事件以意義而調整認同,也可以視為民族主義自身的特質之一。用發展的眼光看,正應了那句耳熟能詳的名言——「我們能看到的歷史,本質上都是當代史」。