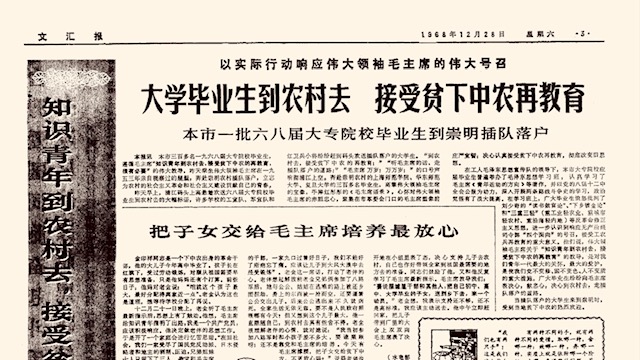

1968年11月中共中央、國務院發出通知,決定當年全國大專院校、中專技校畢業生開始分配,基本方向是與工農兵相結合,面向農村、邊疆、工礦、基層當普通勞動者。我們1963年入學的全班同學在校五年後應屆畢業,總算沒有被文化革命拖延。比我們早一年即在1962年入學的1967屆同學,則推遲一年畢業,與我們1968屆一起在年底離開學校。我班二十九名同學「一顆紅心,四個面向」,大多數奔赴外地,包括家在上海的施天權、陳桂蘭、陳龍秀、童兵(童寶根)及李良榮。近一點的去安徽江西,遠一點的到內蒙新疆。七名同學留上海,我是其中之一,不過都沒有像以往那樣進入新聞單位。文化革命中報社通訊社電台電視台都由工農兵「摻沙子」,新聞系科班出身的與新聞單位無緣。留上海的同學中,老家山東的齊允海及家在上海的鐘修身,直接進入長寧區中學任教,一人到省吾中學,一人進東海中學。其餘五名王勝利、沈全梅、王錦園、程暉(程復興)與我,不知何去何從。12月21日傳來領袖號令:「知識青年到農村去,接受貧下中農的再教育,很有必要。要說服城裡幹部和其他人,把自己初中、高中、大學畢業的子女,送到鄉下去,來一個動員。各地農村的同志應當歡迎他們去。」——最新指示為我們指明了去向。

鄉村西洋樂隊的迎賓曲

1968年12月27日,在這個特別的節慶日子裡,來自復旦大學、華東師範大學、上海師範學院三百餘名應屆畢業生,在彩旗飄揚的十六鋪碼頭登上駐滬海軍「黃河號」登陸艦,開赴位於長江口的崇明島,受到隆重歡迎。歡迎隊伍中除了敲鑼打鼓的民族樂隊外,竟然還有幾支銅管軍樂隊,樂手中小號、大號、長號、圓號、大小軍鼓一應俱全,令人大開眼界。這種崇明特有的鄉村西洋樂隊讓我們對島國文化有了新的認識。原先只知道崇明地理位置特殊,四面環水,交通不便,信息閉塞,民風簡樸,是上海郊縣中的落後者;後來慢慢感受到這個中國第三大島的另一面:它地處長江口,面向大海,對外來文化持包容接納態度。崇明民間歷代出現不少文人雅士和外來僑民,西洋樂器在島上得以引進和普及,銅管樂隊成了與島民生活緊密相連的傳統習俗。每逢節日、廟會、婚禮、生日喜慶,新兵入伍歡送或家庭宗親祭祀等重要活動,既保留本土吹打樂「敲十番」,又推崇洋氣十足的銅管樂隊。崇明作為上海郊縣的「銅管之鄉」,那時頗具規模的大樂隊全島就有十幾個。樂隊成員平時下地干農活,有生意搞活動時聚集一起。演奏曲目從「解放區的天」、「社會主義好」到「大海航行靠舵手」和文革語錄歌。

崇明人在非常時期以開放態度接收了來自上海市區的幾百名最高學歷的「知識青年」。其中復旦大學數學系,物理系,化學系,哲學系、中文系,新聞系的幾十名同學設籍在以三江口小鎮為首府的江口人民公社,直至1970年7月離開,當了一年半農民。嚴格說來我們不是農民,而是拿固定工資,享受公費醫療待遇,國定節假日也有休息的事業單位職員。每個月五號,我們前往公社領取由市里轉來的四十三元五角工資,由於地區差別,比市區月工資少了五元。那時我們的編制已經歸屬市教育局,但開始我們並不知情,只知道是下鄉鍛鍊,不知道待到哪年哪月。有公社幹部曾經私下告訴我,看著我們的工資單,就知道這些人在農村呆不長久。放眼中國大地,崇明插隊設籍的幾百號人,在一千七百萬知識青年上山下鄉的洪流中,不過是一片小小的浪花;在文化革命無奇不有的百草園裡,又可謂奇葩一朵。

我的房東朱媽媽

上級要求我們與農民同吃同住同勞動,對於在大學期間經歷過兩次農村四清的新聞系同學來說,「三同」不在話下。在我眼裡,崇明縣江口公社與我們以往生活過的寶山縣羅店公社,上海縣龍華公社差不多。新聞系的王錦園、王勝利與數學系的李新洲、蔣學沛、陳紀修、陸永根,吳正明同學混合設籍在第八大隊;沈全梅、程暉及我與物理系的沈維滇、厲家峻、王南虎(外號王老虎)、楊美賢、鄭邑、李亞平(改名徐亞平)、徐兆祥、徐紹順同學混合設籍在第四大隊。四大隊和八大隊南北相鄰。我與物理系的徐亞平被分配到四大隊一小隊,設籍在不同的房東家。

我們所在的生產隊主要是「朱」、「黃」兩姓。我的房東伯伯朱金元,忠厚木訥,不善言語,內外家事公務均由房東媽媽全權管理。設籍同學每月交納十元五角搭夥費加上糧票油票給房東。就當時上海郊區農村家庭來說,每個月有一些現金及票證收入,對日常生活不無小補。按規定插隊人員每個月可以回上海休息三、四天,房東媽媽客氣地要退回這幾天的飯菜金,我當然不會接受。月初繳糧油票伙食費的那天,媽媽通常會改善伙食。房東兒子朱紀達在公社當辦事員,住在鎮上,有時回家吃飯,媽媽就會加菜,我也順便沾光。我最喜歡她做的「肉包子」,就是油豆腐塞菜肉,雖然蔬菜成分多於肉糜,但真的好吃。房東經濟條件還算不錯,每個星期總有些葷腥。對我來說最不習慣的是玉米飯。崇明農家每年口糧中粗細糧份額按比例配給,所以煮飯時總要在白米上面敷上一層粗玉米粉。白米飯好吃,金黃色的玉米粉好看卻難以下咽。每次到鍋里添第二碗飯時,我總是把白米飯壓在碗底,上面再蓋一層玉米粉,全部盛白米飯心中說不過去,房東媽媽對於我的小動作心知肚明。倘若第一碗飯是房東媽媽先盛好的,白米飯就多,對此我心存感激。

崇明一般農戶的住房後面是一口池塘,當地人稱「宅溝」,若有客人來,主人一般會在宅溝抓魚待客。宅溝後面通常是一片竹林。記得那年春雨後,後門水缸邊上竟然冒出了好幾支新筍。房東媽媽做的竹筍炒鹽雞(崇明人稱鹹菜為「鹽雞」),那個鮮味,令我久久難忘。

徐亞平的房東是副隊長的弟弟,窮得難以言表。兒子與女兒讀小學,還有一個懷抱的嬰兒,大概違反了計劃生育政策受罰,家中勞力又不夠,日子不太好過。年終生產隊公布分紅帳目的時候,大部分人家或多或少有點收入,他家竟然還倒欠生產隊兩元八角,聽著會計公布的數字,我覺得不可思議。從階級鬥爭理論上說,設籍人家一定是僱農、貧農、下中農,大學畢業生來到農村就是吃苦改造的,所以設籍人家總是越窮越好。至於為什麼「新中國」成立幾十年後貧下中農還是那麼窮苦,那是另外一個不能討論的問題。徐亞平同學幾次偷偷跟我說他吃不飽,幹活的力氣都沒有了。我如實報告給隊長朱小漢,好心的隊長與副隊長商量後請示大隊,更換房東。睡覺地方不變,一日三餐換到新房東家吃。新房東是老房東的哥哥,生產隊副隊長,客氣大方;女兒在上海做工,每月回鄉一次,生活條件在隊裡屬於上乘。

同在四大隊的新聞系女同學沈全梅一人在第七生產隊,孤苦伶仃,一天聽到有人高唱樣板戲,才發現自己與隔壁生產隊物理系的徐兆祥、徐紹順為鄰;物理系鄭邑在第六生產隊;王南虎在第五生產隊。物理系女同學楊美賢在四大隊最南邊的第十生產隊,程暉與其同隊。在八大隊,新聞系王錦園與數學系吳正明在第四生產隊,吳正明家在奉賢,崇明生活結束就返回老家。新聞系女同學王勝利隻身在八大隊第九生產隊,數學系的李新州與楊汝炳在十一生產隊,汝炳對原本不是同一個系,又不在同一生產隊的女同學王勝利長期體貼照顧,患難時代同甘共苦,同學友誼日久成情,最後結成良緣。在八大隊的數學系陸永根同學,後來娶了房東的女兒,徹底融入了農民階級隊伍。

農閒季節或逢雨天沒有農活,同學間你來我往串門子。這種插隊設籍形式造就了自由散漫的小農習氣,上面規定每星期的休息日可以加在一起,於是一個月回上海休假三至四天,有人賴在上海多待幾天也沒有人來管你。那時連接崇明與市區的有兩條航線,一條從吳淞口到崇明中部的堡鎮,一條從十六鋪抵崇明北部的南門港。我們一般乘坐往返南門港的渡輪。在每個月的來來回回中我常思不解的是,領袖早就指出教育農民是「嚴重的問題」,對青年知識分子再教育的重任為什麼交付給本身需要接受社會主義教育的農民,而不是由最先進的社會力量工人無產階級承擔。