姚監復:株連六萬人的「現代文字獄」並未徹底翻案

—— 讀《反黨小說〈劉志丹〉案實錄》

一、毛澤東說:「利用小說反黨是一大發明」的語錄仍有餘威。

一九六二年九月毛澤東念了康生寫的一個條子「利用小說進行反黨是一大發明」後,李建彤的小說《劉志丹》定為反黨性質,株連六萬人,上至習仲勛、賈拓夫⒘蹙胺兜鵲雀嘸陡剎浚?兄涼と順靄嬪縞緋ぁ⒈嗉?爬鏨?⒑渭議??輪遼鹵崩杴?吶┟瘢?踔漣岩丫???牧踔鏡け救艘泊虺膳淹劍?虺鮃桓觥肝鞅狽吹臣?擰埂4右瘓帕??昃旁鹵貝骱踴嵋槊?蠖?⒖瞪?選讀踔鏡ぁ非斬ㄎ?阜吹承∷怠梗?境觥趕凹至醴吹臣?擰梗?揭瘓牌甙四臧嗽輪醒敕⒊鑫迨??盼募??銜?骸讀踔鏡ぁ凡皇欠吹承∷擔????聳?唚輳?lt;BR>

李建彤一九八○年重新開始寫作《劉志丹》,一九八三年寫完第二、第三卷,修改了第一卷。李建彤的《反黨小說〈劉志丹〉案實錄》的最後一段是:「小說《劉志丹》三卷本正式出版後,又遭到當年那些機會主義者的圍攻和誣告。他們仍身居高位,結成團伙,上下串通。中央的某些領導妥協了,又把我的小說壓了下來。」

作者隱隱約約告訴讀者們:四十五年以後的二十一世紀了,毛澤東當年的「反黨」定性,並沒有徹底翻案。李建彤的小說《劉志丹》三卷本仍舊悄悄地被「壓了下來」,在中華人民共和國大陸的新華書店裡並沒有《劉志丹》這本書。劉志丹不是叛徒,平反了,但是小說《劉志丹》並沒有徹底平反,被「壓了下來」!不是文革中的明槍,而是二十一世紀的新式暗器:「壓下來」。仍然是「禁書」!毛澤東的「利用小說反黨是一大發明」的語錄,仍在作威作福。

李建彤的遺作《反黨小說〈劉志丹〉案實錄》未能在大陸出版,也證明《劉志丹》案並未真正平反,大冤獄的陰雲未散。這是高喊「現代化」「民主」的中國的悲哀。

二、驚弓之鳥的共產黨員,只有恐懼的自由:「千萬不要申訴」。

羅斯福提出的四大自由,令中國共產黨人羨慕的是「免於恐懼的自由」,因為他們每日每時都生活在思想恐懼之中,只有恐懼的自由。即使在毛澤東死後,「四人幫」倒台後,被打倒的鄧小平上台之後,共產黨的高級幹部也仍然生活中精神上十分緊張的恐懼,恐怖之中,從李建彤為小說《劉志丹》平反的過程中,可以看到許多人的戰戰兢兢的靈魂和可憐的人格,折射出毛澤東時代的恐怖仍然作為遺傳基因留給後毛時代的受害者,永誌不忘。

李建彤找中共中央黨校馬文瑞副校長,批《劉志丹》時也挨整的老西北幹部,問能不能申訴。馬文瑞的回答是:「你的問題沒人敢受理,因為是中央定的。」

李建彤又找原中共中央宣傳部副部長周揚,當年的魯藝院長、李建彤的老師:「我去申訴行不行?」周揚的回答是:「中央定的案,主席說了話的。你只能藏書,不能出書了。」過幾天,周揚的夫人蘇靈楊又打電話給李建彤說:「周揚同志很關心你,叫我告訴你,千萬不要申訴。那是八屆十中全會上定的,主席說了話的。」

李建彤又把翻案的希望寄托在習仲勛身上,但是這位「習仲勛、劉景范、賈拓夫反黨集團」的頭子,也擔心黨中央,毛澤東定的案子能不能翻過來。習仲勛的意見是;希望李建彤「你還是不要提這個問題吧。這案子是中央定的」。而習仲勛的夫人說出了共犯的恐懼心理:「建彤,你可不要去申訴。我那老頭子剛放出來,你一申訴,他又得坐牢了。」

到了二十一世紀的今天,在中國大陸,這種恐懼的自由仍然無形地壓在正真的中國人的頭上。

三、在殘酷無情的黨內鬥爭中,左派永遠是鬥爭的勝利者。

在中國共產黨的整個歷史進程中,貫徹著兩條路線的鬥爭,即實事求是路線和反實事求是路線——即所謂右和左的路線之爭。歷史上,左派、反實事求是路線的極左派人物,如康生、陳伯達、及閆紅彥等,總會受到思想更左的領袖的支持、重用、袒護、保護,他們總能在正常的社會生活中嗅出、發掘出或製造出階級鬥爭新動向及階級敵人,甚至發明出新的武哭打擊報復歷史上的正確的正直的革命者,即使造成了重大損失,被迫給予處分時,毛澤東總會保護左派,講左是革命方法問題,而右是立場問題,資產階級立場的資本主義道路,右傾機會主義路線、反革命修正主義分子,即敵我矛盾,必須殘酷鬥爭無情打擊。當毛澤東、鄧小平被打成右傾時,受過殘酷鬥爭,無情打擊;翻身上台後執行左傾路線時,他們對其他所謂右傾機會主義、走資本主義道路的當權派、右派和資產階級自由化分子同樣地或者更厲害地殘酷鬥爭、無情打擊。從李建彤的《反黨小說〈劉志丹〉案實錄》中各類左派的表演中,更可以看出黨內鬥爭,特別是左派鬥右派的殘酷無情的手段和卑鄙無恥的靈魂。

1、毛澤東對一本書說了一句話,六萬人陷進文字獄!

毛澤東在八屆十中全會上念了極左派康生的條子:「利用小說反黨是一大發明」,《劉志丹》就定性為反黨小說,作者李建彤採訪過的人員,都被康生為頭頭的項目委員會迫害得傷痕累累,不少西北老幹部被批鬥被關押被逼死,株連範圍還擴大到陝北根據地的農民、紅軍戰士,達六萬多人,這真是古今中外罕見的文字獄。劉志丹的表兄也是烈士,他的兒子王悅賢被毒打致殘,受了屈辱而自殺;慶陽地區受迫害的群眾上萬人被打成「彭、高、習反黨集團」黑爪牙,兩千多人致死。追查李建彤的採訪,文革中的左派打手製造出陝北的紅色恐怖。

2、有的老革命的往事新怨與歷史罪惡,成為路線鬥爭?造反黨事件的導火線

文革時閆紅彥是雲南省委書記,接了陳伯達一個電話,就自殺了,也是文革中第一批送上祭壇的重要的犧牲品。但是,李建彤的《反黨小說〈劉志丹〉案實錄》中指出,一九三一年初到一九三四年底,中國的黨是被王明左傾機會主義所統治著,陝甘地區同樣也受到王明左傾路線的黑手迫害。陝北的肅反擴大化,幾乎殺了劉志丹;特別是一九三二年三甲原繳槍事件中閆紅彥錯殺了大隊長趙連璧、繳了劉志丹部隊的槍,這些路線錯誤,是損害了革命利益的犯罪行為,閆紅彥是絕不願意讓李建彤用小說或回憶錄形式公之於眾,留傳後世的。因此,李建彤把小說《劉志丹》的徵求意見稿,光明磊落地送給閆紅彥看,請他提出修改意見時,閆紅彥是反對寫劉志丹,更反對出版的。而李建彤和工人出版社決定出版時,閆紅彥就以《劉志丹》小說為高崗翻案為由,向康生告密。這樣,閆紅彥想翻案,依靠左派軍師康生撇開歷史是非,揪住現實政治要害的小辮子不放,硬坐實李建彤為高崗翻案,先將李置於為自己辯誣的地位,沒有還手之力,徹底孤立了。將歷史是非問題,改變為路線鬥爭,新形勢下階級鬥爭的政治問題,而且切合毛澤東的千萬不要忘記鬥爭、以階級鬥爭為綱的主旋律,就必然知就龐大的現代文字獄的羅網了。三十年歷史罪惡的舊怨新仇,變成了一九六二年《劉志丹》一書冤案的導火線。

李建彤反思過:「為什麼寫劉志丹就這樣危險?」「因為全國解放後,迫害過劉志丹的人大都身居高位,手中有權,會在背後搗鬼。誰敢寫劉志丹,誰就會成為他們打擊的靶子。」(《反黨小說〈劉志丹〉案實錄》,第六十二頁)在殘酷的黨內鬥爭中,左傾路線似乎總能得勢,犯左傾錯誤的人打而不倒,總在台上,除非像閆紅彥那樣膽小自殺,還被周恩來定為「反黨」,或者像江青那樣當一個文革發動者,領導人的替死鬼,而自己只承認「我是毛主席的一條狗」。

3、文革扭曲了千千萬萬普通人的靈魂、向左看齊。

李建彤的書,不只揭露了高級幹部,也暴露了基層幹部甚至普通人在文革中的軟弱面醜惡靈魂,也展示了從動物變成的人所具有的獸性。在「向左看齊」的由領袖、黨號召的自上而下的政治鬥爭、批判、運動中,「個人惡」掩蓋在「組織惡」、「集體惡」之中了,但是,李建彤把它們挑選、揀拾、分辨出來了。

好人,也不敢堅持真理、堅持實事求是、堅持講出史實。習仲勛勸李建彤不要寫《劉志丹》,他怕惹事,他予料一寫劉志丹必然涉及他受的迫害,而迫害他的那些左傾路線的頭頭腦腦和骨幹們一定會報復,這些人一定會報復,這些人解放後仍有權有勢,仍然得到繼續執行極左的不斷革命的路線的領袖的信任和支持,他們聯合報復起來非同小可。一九五七年習仲勛說:「別人要寫劉志丹,讓他們去寫,你不要寫。」「為什麼?」「你是劉景范夫人嘛!(劉志丹是劉景范的哥哥。)你寫了,別人會賴我們這些人有政治企圖。」竟然被他說准了!李建彤辯解道:「毛澤東時代是最講道理的,如果不能寫出劉志丹,那就不是毛澤東時代。」殘酷事實證明李建彤錯了,毛澤東時代並不是寬容、民主、講理的時代,而文化大革命才是真正的毛澤東時代,從高級幹部到群眾的靈魂、良心、人格全被扭曲變形的非人時代。(《實錄》,九十七頁)

歷史上有過不光彩經歷的人,更不願意你講出歷史的真實。李景膺是中組部副部長,告訴李建彤:「千萬不要寫『肅反』。我已找過習仲勛同志,提出千萬不要寫『蕭反』。」為什麼?因為他就是「在陝北肅反時把好人吊在屋架上折磨的政治混子」,他親手殺過人!(《實錄》,九十七頁)文革中他造謠說,一九五五年習仲勛指示李建彤寫小說《劉志丹》。李景膺在文革中說:「扔到一切是我們造反派的脾氣」,反對部長想取而代之,成了派性的後台。周總理表態說部長是革命幹部後,李景膺又去道歉,一轉眼又反對另一個副部長。自以為最聰明,最後沒人理他,一位老幹部說:「我誰都可以去看望,就是不會去看李景膺。這個人壞透了。他還是個副部長嘛,怎麼能翻來復去,還造什麼反呢?」(《實錄》九十七至九十九頁)

文革中的項目組進行酷刑、逼供,共產黨員實行了封建法西斯專政。劉景范一九六八年一月八日被送進中國人民解放軍北京衛戍區後,又換過幾個地方。「中央和地質部的項目人員常去提審,還狠狠地拳打腳踢。把他打翻在地,潑上冷水,拉著雙腳在地上轉圈,直到滿身是泥,把襯衫和身體都磨爛了才算罷休。還有一種刑法「坐飛機」,兩個人架著膀子向上撅,有時還用兩個大漢在前面踩著脊背,再用人拉起他的兩條膀子用力掀,直掀得膀子幾乎脫臼,疼得滿身流汗,還不放手。還有人戴上鐵手鐲打他。用盡刑罰的目的,就是要他承認自己是小說《劉志丹》的真正作者,是反革命。」他說:「書不是我寫的,我不是反革命。」穿軍衣的項目人員說:「康老說你是反革命,你還敢不承認?」劉景范說:「康生才是真正的反革命。在延安搞搶救運動,誣陷了很多好人。在晉綏土改打死了許多人,還傷害了一些民主人士。這次文化大革命,他又到處點名,說這個是反革命,那個是特務,傷害的都是好人。破壞了我們黨的政策。康生才是真正的反革命!」第二天,劉景范以「現行反革命,攻擊無產階級司令部」罪名,戴上手銬,正式逮捕。最後,毛澤東批示:劉景范「此案審查已久,不宜再拖。建議宣布釋放,免於追究。」問題沒算完,隨時可以念緊箍咒,不讓翻身。上級寬大為懷,不予追究罷了。你應感恩戴德,永生不忘。坐了七年半牢,釋放時也沒說個明白。(《實錄》二二五至二二六頁)小兵動手,因為後面有大官撐腰。劉景范在獄中幻聽幻視,幻影說:「咱回老根據地吧!這裡不行,人家占了咱們的家鄉,還要殺咱們的人。沒有好東西!自古如此,打江山的人活不過搶江山的。」「什麼也不要說,這都是壞人。」一九六八年劉景范住的監獄,同一九三五年肅反時在瓦窯堡住的監獄差不多,文革中許多老幹部感到同當年住國民黨的監獄相同。歷史在惡性循環,文革中一般幹部和普通群眾的靈魂也扭曲了。

李建彤在五七幹校養豬,接受群眾專政,還遭陷害。養豬班長是原政治部辦公室主任羅雲英,「她很會拍馬屁,對上拍,對下壓,還會造謠言。小心她使壞。」有一天,羅雲英向領導告狀,說她從李建彤養的豬嘴裡摳出來棗核大的三角形玻璃碎片。李建彤領著負責人查看豬槽,沒有什麼玻璃碴;飼料中,豬圈地面上也沒有。把玻璃放在地上,小豬也不吃。李建彤說:「瞧!豬也很聰明,這種東西是不吃的。」羅雲英怎麼能從豬嘴裡摳出玻璃碴呢?是她塞進豬嘴裡,還是別人塞的?可是個案子,請好好調查。」李建彤在豬場,早晨五點上班,晚上五點吃晚飯,工作十小時,有時還加夜班,羅雲英還批判李建彤:「你晚上為啥不到九點鐘就上床?」又批判李建彤,雨鞋那麼爛,為什麼不買一雙新的?李答:「我窮,沒有錢。」一月只發十五元生活費呀!羅雲英說:「不能叫窮。叫窮就是攻擊社會主義。」(《實錄》一八○、一九九頁)

李建彤女兒索拉來看媽媽時說:「媽媽,你們這兒真有混蛋。我們從校部回來時碰上個大胖女人,用東北口音沖我叫:『喂!孩子,你爸爸判了幾年刑?』我說:『我爸沒判刑。我剛看過爸爸,又來看媽媽。』她幾乎跳起來說:『你還能看你爸爸呀!誰批准你去的?』我說:『周總理,我給周總理寫了信,他就批准我去看爸爸了!她把眼一瞪:『你還敢寫信給周總理?』我說:『寫了,他也批了。』那女人轉臉笑起來:『這孩子真有本事,還敢給周總理寫信呢!』變臉變得真快。真他媽勢力眼。』從索拉的眼中,李建彤的筆下,清晰而生動地描繪出記錄下文革中典型的畫面:變臉,像電影中的定格,把人性中的醜惡、勢利、變幻無常勾劃得清清楚楚。這是黑暗社會中被黑暗制度扭曲、變形的黑暗人性,或者更準確地說是獸性。

四、李建彤有一顆金子般的心,聖潔的靈魂和堅強而高尚的人格

——「我們這些人將走完自己的一生,千萬不能說謊,一句謊話也不能說。寫下的每一個字都是歷史,是別人的歷史,也是自己的歷史。不能往別人臉上抹黑,也不能給自己臉上抹黑。」(《實錄》,一二一頁)

——「我已經忍耐了十多年,還可以再忍耐下去。中國人的忍耐力最強,當然反抗力也最強。」(《實錄》,二三一頁)

——「劉志丹是那麼堅強無私,那麼有膽有識,那麼光明磊落。然而,他受迫害,受屈辱,經受過難於忍受的折磨。他挺過來了,在逆境中仍堅持為真理而鬥爭,直到獻出生命。

這個革命組織里有各種各樣的人,有真善美和假醜惡之分。我立下誓言:一定要把《劉志丹》寫出來。現在既然寫了,我就要堅持到底。無論用什麼言詞批判,用什麼方法打擊,都不能使我回頭,我不會向惡勢力低頭認罪。(《實錄》六十三頁)

「康生說,《劉志丹》那本小說是篡黨綱領。文革以來,我家門口就貼上了毛主席的最高指示:『利用小說進行反黨活動是一大發明。凡是要推翻一個政權,總要先造成輿論,總要先做意識形態方面的工作。革命的階級是這樣,反革命的階級也是這樣。』我的這部小說能推翻一個偌大的政權?當時我很震驚;這是御批呀!使我悲憤,寒心,也夠我光榮一輩子了!」(《實錄》二頁)

《劉志丹》給李建彤帶來悲憤,寒心,也帶來戰鬥與勝利的光榮;《反黨小說〈劉志丹〉案實錄》,將李建彤的純潔而堅強的靈魂之美,展現在一代又一代中國人面前。李建彤和那個時代的女英雄林昭、張志新並排走在為自由、民主、人權、人的尊嚴和真理而鬥爭的無窮盡的中國人鏈的最前列,永遠活在十分善良又十分勇敢、十分堅毅又十分頑強、忍耐力極強同時戰鬥力也很強的中國公民的心中!

二○○七年九月十六日於北京北沙灘

(註:此文《動向》2008年1-2月號合刊發表時因為篇幅限制刪減了一半內容,《議報》這次發表的是全文)

新世紀註:

習仲勛 (1913—2002 )陝西富平縣人。現任政治局常委習進平之父。

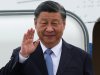

習仲勛和夫人齊心與兒子習近平(右)習遠平

習仲勛和夫人齊心與兒子習近平(右)習遠平投身中共武裝革命後與劉志丹等一起創建陝甘寧邊區根據地,習仲勛曾任陝甘邊革命委員會主席,中共陝甘邊特委代理書記、軍委書記,陝甘邊蘇維埃政府主席。毛澤東在井岡山失敗後,將中共大本營通過「長征」轉移到該處。

習仲勛1945年6月當選為中共七屆中央候補委員。抗日戰爭勝利後,曾任中共中央組織部副部長。1945年10月任中共中央西北局書記,兼任陝甘寧晉綏聯防軍政委。1947年起 任陝甘寧野戰集團軍政委、西北野戰兵團副政委、西北人民解放軍野戰軍副政委。1949年2月起任西北軍區政委、中共中央西北局書記。中華 人民共和國成立後,任中央人民政府委員、人民革命軍事委員會委員,西北軍政委員會副主席、代主席。1950年9月任中共中央宣傳部部長兼政務院文教委員會副主任。1953年9月任政務院秘書長。1956年9月當選為中共八屆中央委員。1959年4月至1962年10月任國務院副總理兼秘書長。

1962年9月,在中共八屆十中全會上,習仲勛因「《劉志丹》小說問題」,遭誣陷,在「文化大革命」中又受到殘酷迫害,被審查、關押、監護前後長達16年之久。十一屆三中全會後,得到平反。1978年4月後,習仲勛歷任中共廣東省委第二書記、第一書記,廣東省省長,廣州軍區第一政委、黨委第一書記。在黨的十一屆三中全會上被增選為中央委員。

1980年9月,習仲勛被補選為第五屆全國人民代表大會常務委員會副委員長,後又兼任法制委員會主任。1981年3月,他參加中共中央書記處工作。同年6月,在黨的十一屆六中全會上被增選為中央書記處書記。1982年9月,在黨的十二屆一中全會上當選為中央政治局委員、書記處書記,負責中央書記處的日常工作。在鄧小平、薄一波等老人廢黜胡耀邦的「生活會」上,習仲勛為胡仗義執言。

1988年4月,習仲勛當選為第七屆全國人民代表大會常務委員會副委員長。六四事件中反對軍事鎮壓政策,最後被逼瘋(精神分裂症),長期在廣州療養。

習仲勛在深圳與華國鋒在一起

2002年5月24日習仲勛因病醫治無效,在北京逝世,享年89歲。