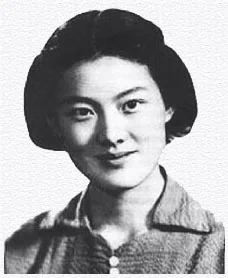

洪君彥章含之夫婦及剛出生不久的洪晃全家合影,誰知不到十年就疊生變故

第三者是大串聯同伴

自從我被剃了陰陽頭後,我一直不敢脫帽子。即使回到家裡,因為怕嚇著女兒也整天戴著帽子。但洗臉時不得不脫帽子,卻不小心被當時只有5歲的女兒看見了。她嚇得嚎啕大哭,抱著我的腿說:「爸爸,我不要你這樣,我不要你這樣。」我也哭了,把女兒摟在懷裡說:「妞妞乖,不怕,不要怕。」

那天章含之見到我卻完全是另外一種表情。她坐在沙發上,雙腳蹺在茶几上,用鄙夷的口氣對我說:「你看你這個死樣子,你還有臉回來啊!現在人不像人,鬼不像鬼,我要是你,跳到北海死了算了。」說話時都沒用正眼看我。我當時大為震驚,心想:你明明知道我蒙受不白之冤,是無辜的,你不僅沒有一句安慰的話,卻用惡言惡語來挖苦我。這個女人心真狠!

「文化大革命」開始不久,全國各地的紅衛兵紛紛搞跨省跨市的大串聯。1966年底,章含之也開始了為期3個月的大串聯,她的同伴主要是外國語學院英文系的教員,其中有一位張某。他們的目的地是南方的杭州、寧波和上海。章準備到上海後住在我大姐家,所以與他們同行的還有我大姐的兒子。

我的大姐洪君慧大我17歲,一直非常疼愛我。1964年我母親去世後,大姐對我的愛護又深一層。所以章住在她家,她對弟媳也照顧周到。大姐專門把亭子間為章布置成一間舒適的臥室,把章當上賓招待。在上海,章與張某幾乎天天在一起。那時大姐看到章與張某眉來眼去,出雙入對玩得歡天喜地,而把我完全置於腦後,大姐不知掉了多少眼淚。當時我外甥見章與張某上街時拉著摟著的親昵樣,感到十分詫異,用好奇的口吻問舅媽。章卻說:「我們外語學院出來的人都是這樣的,都很洋派。」後來大姐與大姐夫發現章與張某在她家臥室發生不軌行為,並掌握了確鑿證據。大姐當時真是心如刀割,大哭了一場。大姐反覆思量後,含淚對我的兄弟姐妹說:「這件事千萬不能讓君彥知道。」要大家守口如瓶。

妹妹勸我放棄自殺念頭

1967年中期,北大兩派鬥爭愈演愈烈,幹部解放更是遙遙無期。我整天勞動、寫檢查弄得疲憊不堪,又絲毫得不到家庭的溫暖、慰藉。當時看不到任何出路,情緒低落到極點,而且想到:我這般毫無作為、毫無尊嚴地活著,不僅自己痛苦,也給家人帶來恥辱。於是萌生了自殺的念頭,是謂「士可殺不可辱」。?但轉而又想到:共產黨員要是自殺,將作為畏罪叛黨論處,罪加一等。這樣更加會連累妻子、女兒。於是我曾設計到頤和園游泳,裝作自然溺死,這樣才可免除家人受牽連。正當這種自殺的念頭縈繞不去,我最痛苦、最失落時,妹妹洪吟霞出差到北京。我把自殺的想法告訴了吟霞,妹妹聽後禁不住眼淚奪眶而出,哽咽著對我說:「小哥哥你怎麼到這種時候還這麼痴心?章含之早已和別的男人好上了,你連自殺還要考慮到會不會連累她……」在這種情況下,她才把章和張某在上海大姐家裡發生的一切告訴了我。這件事對我來說,真是晴天霹靂。一時間我實在無法接受,倒使我放棄了自殺的念頭。

妹妹的一席話使我恍然大悟,從此我也警覺起來。一次偶然的機會,我翻出章的手提包,赫然發現她的皮夾里夾了一幀張某的照片。此外,手提包里還有安全套。我和她自「文革」後根本沒有夫妻生活了,這安全套說明什麼問題?發現這兩樣東西後,我憤怒極了。我當場要她把事情說清楚,她一時慌了手腳,不知所措。開始她一味抵賴、否認,可是在物證面前無言以答。我當時憤怒到極點,簡直要瘋了。我說:「我要找張某人問清楚,你和他究竟是什麼關係?」我當時已憤怒得不顧一切了,不顧我尚在受監督,也不顧我擅自離校會遭紅衛兵一頓毒打,我真會跑到外語學院找張某人理論。在慌亂間章突然下跪認錯,表示悔改,並喃喃自語地說了一句:「我愈來愈像我的媽媽(指她生母)了。」我憤怒過後冷靜下來,理智地考慮到:我和她結婚已10年,女兒也6歲了。只要她真能與張某了斷關係,我再不會提起這件不愉快的事。我會和她和睦相處,給女兒一個溫暖的家。

但是我的良好願望並未實現。自章張戀情揭穿後,章仍然我行我素,視我為陌路人,而與張某的婚外情一直斷不了,來往頻繁。當時在外語學院,章張之戀已成為公開的秘密。

我也鬧出段婚外情

就在我最痛苦、軟弱時,出現了一個既同情我、又仰慕我的人。一天正在勞動時,高音喇叭傳來「揪出某某現行反革命、打倒某某現行反革命」的口號。不久「牛棚」里又多了幾名難友和我們一起勞動,任務是到稻田去除稗子。和我分配在一組勞動的是西語系的一位女教師,戴了一副深度近視眼鏡。她因為視力不好,分不清稻田裡的禾苗和稗子,常把禾苗當稗子拔掉了。因此常遭紅衛兵訓斥,說她故意破壞。她在勞動時總是膽戰心驚地跟在我後面,要求我教她如何識別禾苗和稗子。一次勞動小歇時,她向我透露她有一個女兒。她傷心地說:「將來孩子長大了,要是知道有一個『現行反革命』的媽媽怎麼辦?還不如現在死了算了。」大概是同病相憐的緣故,我很理解她的絕望與無奈,對她深表同情。

不久工宣隊進校,在派系鬥爭中被揪出來的難友先釋放了,女教師先離開了「牛棚」。但她仍不時關心我的處境,想方設法避開監視,冒險給我遞小紙條,以此傳遞外界的消息來寬慰我。直到1969年2月我才獲准回到自己的宿舍。那時這位女教師不顧監視的目光,常到宿舍探望我,互相傾訴各自的苦難。兩人有時談到深夜,愈談愈感到患難見真情,愈談愈深入愈感到惺惺相惜,以致未能克制感情衝動,步上了婚外情的歧途。

不久事情傳到章的耳中,她氣沖沖地責問我,說我丟了她的臉,跟我吵架。我理直氣壯地說:「是啊,現在我和你一樣也有了外遇。不過你做在先,我做在後;你做的是暗的,我做的是明的。咱們扯平了,誰也不欠誰。」

章與喬冠華的緋聞

我是1969年10月去江西的,直至1971年9月「九一三」林彪事件以後,鯉魚洲的北大五七幹校結束,全體教職員工撤回北大,我才回到學校。

而那時章含之已是「通天人物」。1971年章含之隨喬冠華參加聯合國大會,待她返京後,她與喬冠華的緋聞就沸沸揚揚地傳開了,成為人們茶餘飯後的談資。我也有幾位燕大老同學在外交部工作,所以章與喬部長的事很快傳到我耳中。我聽後一點不吃驚,心想:這回準是她又愛上喬冠華了,以我的親身經歷,不難想像她是如何取悅喬部長的。

1972年年底,章含之向我提出要離婚的事。她說:「我們的緣分已盡了,分手吧。這樣對雙方都好。」我聽後心裡非常平靜。心想:這是早晚的事,是必然的結果。我心裡很清楚:像她這樣有心計的女人,在沒有找到更高的目標前是不會隨隨便便提出離婚的。所以她一提出離婚,我就爽快地答應了,沒半點爭執。不過,當時她從未提起是毛主席叫她離婚之類的話。近年她口口聲聲說是毛主席叫她離婚的,使我這當事人感到十分驚訝。

1973年2月,我和章含之去史家胡同附近的居民委員會辦離婚。第一次去還碰了釘子。居民委員會一位負責人冷言冷語地說:

「辦離婚沒有登記結婚那麼簡單,你們為什麼要離婚?理由是什麼?」

我們兩人都說:「長期感情不和。」

他又追問:「感情怎麼樣不好?說具體點。」

兩人一時語塞,不知如何回答。這一次離婚沒辦成就回來了。

辦離婚也要走後門

過了兩星期章含之打電話給我,約我再去一次居民委員會。她說:「這次行了,可以辦成。」我們走進居民委員會,接待我們的還是那位負責人。辦事的是同一個人,但態度迥然不同。他和顏悅色地給我們倒茶,熱情接待,一句話不問,利利索索地把離婚手續辦了。事後才知道,章向外交部反映了第一次辦離婚碰釘子的情況。於是外交部政治部主任派人到居民委員會關照,說:上次來辦離婚的,你們知道是誰嗎?下次章洪二人來辦離婚,不許問長問短,照辦就是了。想不到辦離婚也可以走後門。

20世紀70年代父母離婚在社會上似乎是一件不光彩的事,連孩子也感到有壓力。孩子一是感到丟臉,二是感到沒有家了。關於父母的離婚,洪晃在書中寫道:「那是一個最不好的五一節,我爸把我帶到北大的宿舍里跟我談話,這之前他們其實已經分開了,但我爸爸還裝裝樣子,有時候還在史家胡同住。這次我爸爸就對我明說,以後史家胡同就不回去了。那天我爸爸陪我從北大坐332到動物園倒111路,一直送我到燈市口,然後我就在馬路邊,看著我爸過馬路到馬路北邊坐111路回北大,我就覺得我爸特慘。而我媽當時處理問題的方式是迴避,她不知道這時候應該怎樣處理一個小孩的感情。」

先斬後奏激怒92歲章老

離婚的事向女兒交代過後,接著應該向老人交代了。如何能講清楚?真是太難了。章老當時已92歲高齡了,再加身體十分衰弱,長期住北京醫院療養。其實1971年我從鯉魚洲幹校回北京時,老人家已經在醫院裡了。那時我每星期都去北京醫院看望他,從家中帶去可口的菜和湯,坐上一兩個小時陪他聊聊天。

不久聽說章老受毛主席重託,即將啟程赴香港促成國共和談,我不得不硬著頭皮去和老人談了。我到北京醫院章老的病房,先向他請安,問候他的健康情況,躕躇了好一會兒才開口說:「爸,我和含之長期感情不和,已經辦了離婚手續了,這件事必須和您說一下。」章老當時非常吃驚,繼而大為震怒。他提高嗓門激動地說:「這麼大的事情怎麼可以先斬後奏,事先不跟我商量一下?你們離婚後妞妞怎麼辦?」接著又問我,「是誰提出來要離婚?」我說是章含之先提出來的。章老馬上問:「含之是否有人了?」我說:「有了,是喬冠華。」章老馬上說:「你們的離婚過程一定有文章,這件事不能這麼了結。我要找毛主席,等我香港回來再說。」說罷他氣呼呼地閉上眼睛。這是章老聽到我們離婚消息後的第一個反應,章老1973年5月25日赴香港,7月1日就在香港仙逝了。