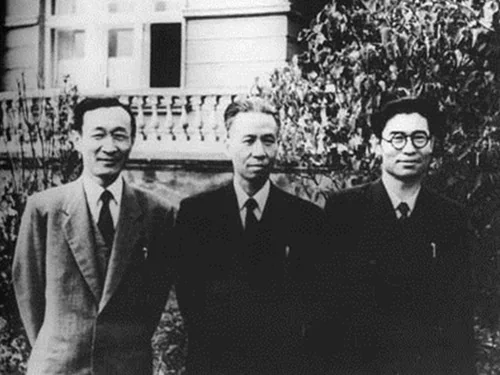

1949年7月,王稼祥、劉少奇、高崗(從左至右)在莫斯科合影

高崗被調來京且明顯在職務上高出其他四位中央局書記。這是為什麼呢?如果僅僅說高崗是毛澤東的親信是遠遠不夠的。其實,調來北京的這五位中央局書記中的鄧小平、鄧子恢哪一個同毛澤東的淵源、關係比高崗差?問題的關鍵還在於高崗在東北時期的不俗表現,換句話說就是高崗的「業績驕人」。「高饒事件」發生以後,高崗成了一個被打入另冊的塵封者,他的很多事情都不再被提及,特別是他的一些成績、貢獻更是被湮沒到歷史的故紙堆中,現在我們就其中比較典型的幾段往事做一個介紹,藉此勾勒出一個比較完整的高崗的歷史形象。毛澤東當初的設想是占據東北作為中共革命穩固的後方,而占據之後的任務則是穩定。這兩個的系統工程分別是由林彪、高崗完成的。應該說,毛澤東放手使用林彪、高崗在國共內戰中是很有特色、很為成功的大手筆。黃克誠對於林彪在東北時期的評價是這麼說的:「解放戰爭時期,1945年冬我們進軍東北的部隊是十萬多人,經過三年,到1948年12月部隊進關時是一百多萬人。帶十萬人進去,帶一百多萬人回來,建立了東北那麼大的解放區。當然,這不是林彪一個人的功勞,這是整個東北局和東北部隊指戰員和東北人民的功勞,但是林彪是主要負責人,也不能抹煞這一點。不然外國人會說我們寫歷史不顧歷史真實。」(注17:黃克誠著《黃克誠自述》,第377-381頁)陳雲也說過:「林彪作為四野的司令員,在當時正確的地方,我們不必否定。」楊尚昆說:「林彪在中央蘇區、在長征路上,打日本,特別是在東北解放戰爭中,還是有功的。」這裡,楊尚昆用了一個「特別」尤其說明林彪在東北解放戰爭中的功勞。然而,林彪很快入關,占據東北並非全部目的,根本還是要鞏固東北作為前方的有力的支點。在這方面,高崗做出了突出的貢獻。在高崗主導東北期間,東北地區的工業經過三年多的恢復,在1952年工業生產總值已經超過歷史上最高水準(1943年)的百分之十以上。而農業生產也與歷史最高水準相近,百分之六、七十的農戶已經上升到中農,其中一部分即百分之二十還是富裕中農。(注18:《三年來東北工業建設獲得偉大成就》,載《東北日報》1952年9月20日;東北人民政府農業部辦公室編《東北農業三年來的恢復與發展》,載《東北日報》1952年9約1日)嚴濟慈後來回憶說:「金雞報捷,始自東北,三年國民經濟恢復,新中國的工業與科研,也可以說是在東北首唱建設之歌。」1950年4月開始的東北地質勘探是中共建政後地質工作的成績,作為中國地質學重要的創始人的章鴻釗曾經深情的回顧道:「在中國30餘年的地質史上,我就不曾見過這樣光榮的一年!」(特註:武衡編《科技戰線50年》,第616、66頁,科學技術出版社1992年版)李富春也在有關的報告中指出:「由於工業的恢復與農民餘糧的購買,使國家掌握了物質,既有適當力量調劑物價,又有力量來支援關內的需要。」(特註:李富春在中央人民政府委員會第四次會議上的報告,1949年12月2日)

除了狠抓工農業生產,高崗還在「人」的方面下了很大的功夫。史達林說過:「幹部決定一切」,毛澤東也說過:「政治路線確定以後,幹部就是決定因素。」用「誠招天下士、廣攬四方才」來形容高崗在東北的用人政策並不過譽。高崗是中共黨內部分比較重視人才、重視技術、重視知識份子的高級領導人之一。中共占領東北以後,大批幹部被抽調入關,東北在人才問題上出現了真空局面,高崗針對這一現狀,積極採納陳雲、張聞天的建議,派專人到北京、上海、武漢、南京等大城市招聘知識份子,動員一些著名大專院校的畢業生到東北工作,高崗本人親自在黨代會上做《站在經濟建設最前面》的報告,號召「幹什麼學什麼,幹什麼就成為內行,成為專家。」鼓勵技術人才的脫穎而出。東北各地去還在高崗的督促下陸續興辦各類學校、大學,為人才的培養提供基地。東北局強調東北的幹部培養、提拔的原則是「定人定向、成熟一個、提拔一個。」經過三年的不懈努力,截至1952年,東北培養了10萬餘名新生幹部投入到生產、建設、管理的第一線,稍後培養出來的8萬多名工人幹部也成為工業戰線不可或缺的骨幹。

高崗的用人雖有所偏狹,但在東北時期至少保持了一部分「五湖四海」的優良傳統。他不以「山頭」為唯一依靠,強調「尊重知識、尊重人才,不搞論資排輩」。像馬洪、華明、安子文等人都是在高崗身邊工作過並被一點點發現培養起來的。李銳還一度給高崗拉去做秘書。(注19:張明達著《我的回憶》第317-321頁,中共黨史出版社2004年4月第一版)對於高崗那些因為黨內鬥爭而坐了「冷板凳」的老同志、老資格們,高崗也是不避忌諱,一體任用。例如張聞天,他在中共七屆一中全會上雖然當選中央政治局委員,但實際上已經沒有多少權柄,到了東北以後做過東北局常委兼組織部部長,中共七屆二中全會後又做了中共遼東省委書記,高崗對張聞天很尊重,稱他是「翰林」,認為張聞天有學問,有能力,在制定很多重大方針、政策時都請張聞天過目或者起草,高崗甚至還提議張聞天重新擔任東北局組織部部長,但被劉少奇否決,劉少奇認為張聞天是「教條主義者,不能管黨」。(注20:張秀山著《我的85年》第235頁;張明遠著《我的回憶》,第319頁)

凱豐(何克全)是「二十八個半布爾什維克」之一,一股激烈地反對毛澤東,遵義會議上極個別維護博古等人的領導幹部中就有凱豐。「延安整風」前後,凱豐迅速轉向,成為批判王明、博古「左傾教條主義」戰線的「干將」之一,甚至因此還成了以毛澤東為首的中共中央書記處工作會議成員(該會議由毛澤東、任弼時、王稼祥、張聞天、陳雲、凱豐、王明七人組成),但在1947年以後,凱豐逐漸淡出高層,以後擔任了中共瀋陽市委書記,高崗仍舊對他很尊重,看重他的理論水平。對於在工作中產生了分歧、意見的領導幹部,高崗還表現出難得一見的寬容,他和張秀山是多年以來的老戰友,在一些問題上各執一詞甚至到了爭吵的地步,有的人看到了,對張秀山說:「你怎麼跟高主席這樣爭吵」,張秀山則說:「有不同的意見就要爭論,在紅26軍、在延安時,討論問題經常是這樣的。」張秀山能夠把當年陝北的作風帶到東北,至少說明高崗還是能夠容忍的,高崗後來還專門對張明遠誇獎張秀山政治上很強。也說明高崗並沒有把彼此爭論問題時持有的態度帶到個人看法上。林楓做過劉少奇的秘書,在一大批眼中是典型的「流派」,而且林楓在彭真的去留問題上也與林彪、高崗有著很大的異議,但就是對這個林楓,在高崗行將離開東北時,卻囑咐張明遠說:「由林楓主持東北局的工作,由他管全面。」(注21:張明遠著《我的回憶》,第319、320、321頁;張秀山著《我的85年》,第249頁)過去的一些黨史教科書把高崗描繪成「順我者昌、逆我者亡」的黨內「惡霸」,這是不符合客觀實際的。如果他真的是這樣一個「惡霸」,又怎樣解釋毛澤東對他的提拔重用呢?有怎樣解釋在他領導下的東北地區取得的這些難得的成就呢?

但是,高崗的缺點也一樣非常突出,不如說他的生活作風的腐化、個人行為上的專橫跋扈以及主觀上的文過飾非,有的時候更是聽不得反對意見,這些缺陷如果僅僅存在一個普通的幹部的身上,其影響還是比較有限的,可高崗不同一般,他是中央人民政府副主席、人民革命軍事委員會副主席、國家計劃委員會主席、中共東北中央局第一書記、東北人民政府主席,所以,這些缺點一旦同實際地位聯繫起來也就顯得非比尋常了。例如對待李德仲的態度就表現出高崗缺乏足夠的政治涵養、缺乏應有的政治氣度。李德仲,遼寧蓋縣人。東北大學肄業。1933年加入中共。曾任中共河北省委特派員,定無槁中心縣委書記,直中特委宣傳部部長,中共平山地委、平西地委書記,熱河省委秘書長兼宣傳部部長,松江省委副書記,吉林省委代理書記。中共建政後,歷任煤炭工業部基本建設局副局長,中共平涼地委書記,中國科學院委員、副秘書長。同時中共黨史上著名的「革命軍中馬前卒」。抗日戰爭前,他做中共北方局的交通員,單身一人跑遍了平西、太行一帶,獨立恢復和創建了河北省17個縣的中共組織。1937年召開的蘇區代表會議和白區工作會議上,吳德介紹李德仲時,全場都震驚了,因為李德仲的出色工作,使得中央決定把原定的白區中共黨組織「百分之百的損失」的提法改為「基本損失」,吳德繪製的李德仲恢復、創建中共組織的草圖至今保留在有關部門。抗戰爆發後,李德仲為了搶運中共北方局檔案,不惜將個人安危置之度外,給周恩來、李雪峰留下了深刻的印象。1946年李德仲任中共松江省委副書記,他在執行中央的土改政策時非常得力,連李立三都稱讚他「政策水平高」。(注22:尹西林著《周總理智救李德仲》載《縱橫》2005年第三期,第9頁)

據張秀山回憶,蕭華他們剛到南滿時兵力不足四萬,就是在松江省委的大力支援下,兵員先後得到強有力的補充,羅榮桓給李德仲下了一個再度擴充五萬人的目標,當時松江省已經供給了東北大軍三萬人的兵員,但李德仲後來還是超額完成了任務。1946年至1948年,松江省共擴軍12.7萬人,補充主力部隊就有8.7萬之多,這在一個僅有210萬人口的松江省是非常難得的,這也凸顯了李德仲其人的非凡能力。(注23:「張秀山著《我的85年》,第217頁)高崗對這樣的幹部當然高看一眼,李德仲比較年輕,是東北局的重要儲備幹部之一,高、李關係自然很融洽。但是,李德仲這個人有個特點,那就是耿直。高崗同中共吉林省委書記劉錫五關係不睦,高崗一怒之下準備把劉錫五調走,李德仲出於公心前去勸阻高崗不要調走劉錫五,談話中,李德仲的幾句「逆耳忠言」刺激了高崗,惹得高崗當場大怒。此後,劉錫五調走,李德仲代理吉林省委書記。「三反運動」時,吉林省省長周持衡因貪污公款被撤職,李德仲向中央檢討省委的失誤,高崗藉此建議中央對李德仲「應長期降職降級使用」,李德仲不久就被打發到撫順某煤礦擔任礦長。

「高饒事件」發生以後,李德仲並沒有因為高崗整過他而落井下石,仍舊以德報怨。像李德仲這種德才兼備的幹部儘管偶爾有不順耳的聲音,作為代表中央、統帥一方的大區負責人高崗也應該加以理解、包容,這是作為高級領導人起碼的認知,但高崗卻「問過則怒」,動用組織手段狠整李德仲。中共建政後曾經擔任中共中央宣傳部秘書長、中共中央紀律檢查委員會常務委員的李之璉在高崗手下工作時對東北局內部刊物《工作通訊》的突然停發發表了一點個人看法,說看不到這本「通訊」有點「被堵嘴」的感覺。這件事讓高崗知道了,高發了大脾氣,衝著李之璉喊道:「是對我的路線有意見嗎?你說誰堵你的嘴?」後經李之璉解釋後高崗才算平息怒火。(注25楊立著《帶刺的紅玫瑰-古大存沉冤錄》第45、46頁)李之璉其人在中共建政後丁玲等人遭難時挺身而出直言不諱以致於遭到周揚等人的報復打擊,撥亂反正時期,李之璉為大批冤假錯案奔走呼號、不遺餘力,是一個比較正直的領導幹部,作家孫犁晚年專門有過回憶李之璉的文章。其實,像李德仲、李之璉這些人,他們言語中雖然有點「刺」,可都是無私心,從工作角度出發,卻都沒有得到高崗的正確對待,聯繫到我們在本書第三章提及的高崗迫害黃子文的事情,可以發現高崗的器局是比較狹隘的。難怪毛澤東與羅榮桓私下談及高崗的為人時,毛澤東說:「高崗聽不得反對意見」。(注26:黃瑤主編《羅榮桓年譜》,第760頁,人民出版社2002年11月第一版)更主要的是高崗個人性格中的致命缺陷隨著他的地位的變化、政治角色的更替而成為壓倒「駱駝」的最後一根稻草。

高崗進京以後同劉少奇的關係發生了一系列的矛盾和衝突,從「批薄射劉」一直發展到「擁林反劉」。如果單純的把高崗、劉少奇之間的齟齬看作是高崗的「野心」所致,那就是過於簡單的理解這一段中共黨史了,也就是過於簡單的看待中共建政初期的毛澤東的思考了。

對於如何儘快把中國從百廢待興的沼澤中拉出來,作為開國領袖的毛澤東,本人心中並無定見。或可說他對經濟建設的這一套本來就不怎麼懂得,在他第一次出訪蘇聯時,連史達林都看出來了。史達林曾對米高揚、蘇斯洛夫等人說過:「毛這個人搞軍事鬥爭比較有本事,但我和他談了幾次話,發現他對經濟領域的問題並不在行,可以說是一無所知。我很擔憂的是中共能不能在這個人的領導下建設好一塊和歐洲面積相等的領土。也許我的擔憂是沒有意義的。」(注27:米·安·蘇斯洛夫著《蘇斯洛夫工作筆記》,第55頁,俄羅斯駐美大使館提供,徐遜翻譯)毛澤東對這點也不是沒有認識。1957年3月22日在南京部隊、江蘇、安徽兩省黨員幹部會議上,他說:「我們的長處使用不上了,我們的長處就是階級鬥爭,就是政治鬥爭。我們現在的缺點,就是缺乏文化、缺乏科學,缺乏技術。」(注28:吳江著《文化大革命由來》,1976年上半年稿,載《中國社會主義新路向》,第162頁,明窗出版社有限公司1995年3月初版)第一次廬山會議開會前,毛澤東在一次政治局會議上公開承認他不能搞經濟工作,他不懂,毛澤東認為他這一輩子搞不了,年紀大了。(特註:《胡喬木回憶毛澤東》,第15頁)1962年1月30日,毛澤東更進一步承認:「那我來說,經濟建設工作中間的許多問題還不懂得。工業、商業,我就不大懂。別人比我懂,少奇同志比我懂,恩來同志比我懂,小平同志比我懂。陳雲同志,特別是他,懂得較多。……至於生產力方面,我的知識很少。」但是,當1966年2月,中央決定印發這個談話下發給全黨閱讀時,毛澤東決定刪除「別人比我懂,少奇同志比我懂,恩來同志比我懂,小平同志比我懂。陳雲同志,特別是他,懂得較多」。這與1966年的政治形勢有著密切的關係。(注29:中共中央文獻研究室著《毛澤東傳1949-1976》下卷第1203頁)相比毛澤東對新民主主義經濟、社會主義經濟的「胸中無數」,劉少奇則做了很多的必要的研究,提出了即便是在今天仍舊沒有「過時」的理論探索。劉少奇在中共建政前後就明確提出「經濟建設現在已成為我們國家和人民的中心任務。」具體他提出了兩個響亮的口號叫做「民主化和工業化」,他特別強調說:「沒有我們國家的民主化,沒有新民主主義政權的發展,就不能保障新民主主義經濟的發展和國家的工業化。」在劉少奇勾畫下的新民主主義經濟建設的主要注意事項包括嚴格把握國民經濟計劃的限度、必須用經濟的方法管理國民經濟、建立適當的市場關係、充分利用國家資本主義。(注30:龐松著《劉少奇對新中國經濟體制的理論探索》,載《中共但是資料》總第75輯,第93-98頁)事實上,劉少奇的這一總體觀點後來也得到了鄧小平、張聞天等的回應,並在多年以後的改革開放中得到了具體的落實。可是,這一貌似超前實則務實的綱領性思路尤其是重視市場關係、利用國家資本主義調節社會主義經濟建設等重要內容,卻遭到了否定甚至批判,劉少奇在天津的著名「講話」也給扣上了「支持剝削、盤活資本主義」等一系列帶有「極左」標籤的帽子,成為後來打到劉少奇的部分口實。毛澤東對於劉少奇的這些想法、構思、思想不是不知道,也不是沒有贊同過。問題的關鍵在於毛澤東並沒有真正把劉少奇的經濟建設思路同中國的社會實際聯繫起來進行比較,而是始終處在搖擺不定,忽而支持、忽而反對的怪圈中。比如劉少奇反對急於「過渡到社會主義」的「左傾」急躁情緒,反對過早的實行社會主義政策,毛澤東也說:「到底何時開始全線進攻?也許全國勝利後還要15年。」但實際上,毛澤東中共建政後不久就把這個正確看法自我否定了,搞出一個「窮過渡」出來。而劉少奇雖然暫時可以說是勉強的跟上了毛澤東的「步伐」,可他始終沒有忘懷自己總結的那一套辦法,而且時有流露,這就給毛澤東一個「不合拍、不協調」的印象。趙家梁(高崗、賈拓夫、李富春的秘書,曾任國家計委長期計劃綜合局副局長)回憶說:「毛主席認為少奇同志作為接班人不合格的想法,不是在1964年,也不是在1962年,還要早。從認識上、工作上存在的不同意見,到對一個人整個的看法,不是短時間的,有個認識過程。……毛主席不只一次講過,聽說,有人不願意走,不想走社會主義的路,我們要推他、拉他,幫他,實在不行,就讓他挪挪位置。這句話很重。這個話主席公開講,知道這個情況的人不少。少奇同志在主席的心目中,從不合拍、不協調,到對他不滿、有看法,懷疑他的品質,夠不夠接班人的問題,這件事有一個發展過程。1953年是比較明顯的一段。」(注31:趙家梁口述《參加起草大會報告和對一些問題的思考》)

以往的一些黨史教科書以及一些傳統說法總是喜歡在毛、劉之如何建設或者探索社會主義在中國的總方向上做文章,他們認為是這樣的分歧導致毛、劉的最終分手,這種皮相之談除開為尊者諱的背景外,就是很少查考毛澤東在中共建政以後對整體政治格局特別是中央人事布局上的重要考量。我們已經說過,對於如何建設社會主義,毛澤東自己並無定見,因為直到鄧小平吹響改革開放的號角時,還在「摸著石頭過河」。可是,毛澤東本人無法直接清楚地判定哪一種行為是建設社會主義,哪一種行為不是建設社會主義。林彪後來被毛澤東拉上「神壇」,許以「接班人」,可就在1959年以後,就在林彪極力吹捧毛澤東,為毛澤東在「大躍進」中所犯下的嚴重錯誤遮羞之際,居然贊成「包產到戶」,這是與毛澤東里路完全相背離的,但這並沒有影響毛澤東對林彪的信任和重用。(見陳雲《我對林彪的揭發》,1971年10月8日)所以,毛、劉的分歧乃至決裂的本初緣由並非來自於彼此建設國家的經濟思路上的不諧之音,而是毛澤東出於政治上總體制衡的角度,認為劉少奇及其追隨者的勢力必須得到一定程度的遏制所致,毛澤東多次講「階級鬥爭是綱,其餘的都是目」,這個所謂的「階級鬥爭」說到底就是政治利益的整體分配。現在一些研究者談及毛澤東晚年的幾次重大政治決策即達到劉少奇、林彪、鄧小平的原因,都羞於談論「政治鬥爭」這一本源話題。這是比較滑稽的一種現象。毛澤東首先是一個政治家,他考慮的問題首先就是從政治角度出發,政治家搞「政治鬥爭」是再正常不過的事情,而政治鬥爭主要體現在就在「權力」的歸屬上。就毛澤東自己來說,他生前從不諱言「權力鬥爭」的話題,最能代表毛澤東晚年意志的中國共產黨第九次全國代表大會的政治報告中旗幟鮮明第指出「革命的根本問題是政權問題」。毛澤東作為中共第一代領導集體核心,屬於「創業垂統」的「開山鼻祖」,他統帥的各路諸侯成分複雜、山頭紛繁,內中不乏坐擁一方的驕兵悍將。毛澤東如何將他們納入正軌做到如臂使指,既要有目標上的感召,也須有手段上的高超,毛澤東熟悉中國的實際情況,並且善於摻雜中國傳統的「南面之術」,其「恩威並用」的手段也遠在以往的中共領導人之上。這就使得毛澤東比起陳獨秀、王明、瞿秋白、張國燾等人更能獲得黨內的尊崇與服從。如果諱言毛澤東在政治鬥爭、權力鬥爭中的手腕、手段,那就無法完整地解讀毛澤東。也正是因為毛澤東擅長平衡各方勢力、派別的消長,才會在他的統治時期徹底形成中共的「政治特色」,用胡喬木的話說就是「勉強的維持了黨的統一」(注32:《胡喬木在中共省、市、自治區黨委第一書記座談會上的講話》,1980年9月21日)而毛澤東在五十年代初便開始對劉少奇、周恩來等人所採取的打壓行為,也是在毛澤東政治制衡的總體態勢下的必然結果。至於說到毛、劉包括高崗在合作社、天津講話、新稅制、工會等一系列問題上的計較,不過是這一制衡思想長河中泛起的幾朵重要的漣漪而已。假如我們把目光再放的遠一點,看看劉少奇身後林彪、周恩來、鄧小平、江青、張春橋等人在「文革」時期短短四五年間或毀滅、或病故、或倒台、或遭譴責的下場,就不難發現直到生命的最後一刻,毛澤東也沒有出現過任何「太阿倒持」的現象。晚年的毛澤東曾對康生說過這樣一番話,算是部分地道出了他的某段心曲:「我這個人在重大原則上是從不讓步的,什麼叫重大原則?說什麼馬克思主義啊、社會主義啊,等等,都是言不及義、隔靴搔癢,兩個字,就是權力,一個權,一個力,有權還要有力。別小看這兩個字,當初陳獨秀聽了古比雪夫的那套洋玩意,我們就丟了半壁河山。……同黨外的敵人鬥要靠權力,同黨內的這些人鬥也要靠權力,你們不敢說,我是不怕講這些的。……中國這麼大,中國黨這麼多災多難,沒有一個頭是不行的,人無頭不走,鳥無頭不飛……外國人批評我搞掉林彪,說我反覆無常,說我出爾反爾,他們知道些什麼?……革命就有個領導權的問題,林彪他們所爭的也就是這個,權力放在誰的手裡的問題,列寧不是說了嘛,與其你獨裁,不如我獨裁!天無二日,國無二主,歷史從來都是如此。中國就是這麼一個情況,就是這麼一個『一窮二白』的樣子,這麼多人,如果都上來說了算,能行嗎?一天就垮台!這是中國的實際……革命的印把子、刀把子是要掌握在自己人的手中的……將來你們上了台,也要這麼搞,不這麼搞就要垮台,十個有十個垮台。」(注33:毛澤東與康生的談話記錄,1971年11月22日)從毛澤東的這段談話,我們就可以進一步明了1952年以後逐步削奪劉少奇權力的一些重要步驟的原曲了。

高崗同劉少奇之間的關係談不上好,可也說不上壞。高崗初到東北局搭班子的時候,有人指責高崗是把原來的「西北局」搬到了東北局,形容高崗搞自己的「西北幫」,這時候還是劉少奇站了出來給高崗辯白,劉少奇告訴東北局組織部副部長陳柏村:「東北局的幹部都是中央調配的,不是高崗拉去的。」並請陳柏村轉告高崗,不要因此背包袱。(注34:張明遠著《我的回憶》,第320頁)因為劉少奇在關鍵時刻給解圍的事情,高崗後來還在東北局的幹部中說劉少奇這個人「比較公道」。但是,高崗與彭真的關係則比較緊張,這一方面是他同彭真的個人恩怨,另一方面則是高崗對白區的幹部的整體印象問題。中共組織內部根據地出身的幹部即「蘇區」幹部往往對「白區」幹部抱有一定的成見,這些成見並非都是空穴來風,主要是因為一批「白區」幹部的確眼高手低、剛愎自用,在「左傾」路線的「指引」下以蠻幹、冒險著稱。特別是高崗自己親身接觸的「白區」幹部留給他的印象更加糟糕,朱理治就是一個很好的例子,朱理治領導的陝北「肅反」幾乎要了高崗的性命,也幾乎斷送了中國共產黨的最後一片立足之地。而朱理治是搞學運出身的,這點與彭真、薄一波非常相似,而且朱理治和彭真、薄一波一樣都有被捕的經歷,雖說後來是給黨組織營救出來的,可黨內的一些「蘇區」幹部對於他們這些人的出獄背景都深感懷疑,例如陳賡就曾反對薄一波進入中央委員會。高崗在延安整風期間親眼目睹了彭真領導中央黨校「整風」的全過程,對於其推行的那一套比較「左」的作法非常不滿,加之林彪的兩次重要的談話,讓高崗對彭真產生了很大的反感。認定彭真就是「朱理治之流」,以後在東北局工作期間,高崗不遺餘力第支持林彪反對彭真也是由此來。彭真離開東北局以後,林彪、高崗主持東北的全面工作,林彪入關前曾同高崗有過一次談話,林彪交代說:「彭真的歷史問題要搞一個結論出來,他在東北局不執行毛主席的決定,不執行中央的決定,給黨的工作帶來的重大危害是不能迴避的,必須要說清楚。」(注35:高崗給毛澤東的信,1952年1月23日)按照林彪走前的布置,高崗很快騰出手來搞了一個「決議」性質的東西出台,這就是1949年4月20日在他主持下召開的東北局高幹會議上通過的《高崗同志關於遼東歷史問題的結論》,該結論大批彭真,說彭真「給與黨的危害很大」。這一結論上報中共中央以後,毛澤東並沒有表示任何不同看法。而這份材料中的批判彭真的部分內容後來也沒有因為高崗的垮台而失去其效力,到時在「文化大革命」中再度翻了出來,成為射向彭真的若干炮彈中的一枚。「批彭(彭真)」只是拉開「批劉(劉少奇)」的一個序幕。接下來,高崗的炮口對準了劉少奇。當然,這並非高崗的主意,因為如果沒有更為深刻的背景,高崗是決然不敢輕易把矛頭指向從1943年3月20日就被中共中央明確為僅次於毛澤東的黨內第二號人物的劉少奇的。

劉少奇、高崗的首輪交鋒從劉少奇的「天津講話」時就開始了。劉少奇受毛澤東委託到天津視察工作,期間召集了部分資本家進行座談,會上,劉少奇說:「剝削是個事實,哪怕是罪惡,也只好承認了。不過認為剝削多,罪惡大,要審判,要槍斃,苦悶彷徨,那是錯誤的。過去,你們一方面剝削別人,一方面又受帝國主義和國民黨的剝削。這是剝削制度的罪惡,剝削是個社會現象。誰也不願受剝削。剝削制度是很壞的,消滅剝削制度是大好事,但根據今天中國的現實情況,不是要不要剝削,而是能不能消滅剝削。消滅以後怎麼辦?應當採取什麼樣的步驟?我們共產黨人知道,資本主義一方面建立了歷史上前所未有的高度剝削制度,另一方面也為人類社會創造了前所未有的巨大產業。它的科學技術和企業管理,既為它的剝削制度所需要,也為整個社會生產力的發展所需要。資本主義產業發展了,無產階級力量也會隨之增強。馬克思說過,資本主義一百年間將生產力空前提高,比有史以來幾千年生產的總和還多。從發展生產力看,資本家階級剝削是有其歷史功績的,沒有一個共產黨員抹殺這個事實。罵是罵,而資產階級這個功績還是有的。從推動人類社會向前發展說,是功大罪小。今天的中國資本主義還在年輕時期,還可以發揮它的歷史作用,尤其是當前我們要求工商界發揮積極性來發展生產力,建設新中國,著正是你們為國建功的機會,你們應該努力,不要錯過機會。今天資本主義的剝削不但沒有罪惡,而且有功勞。封建剝削除去之後,資本主義剝削是進步性的。今天不是工廠開得太多,工人受剝削太多,而是太少,有本事多剝削,對國家和人民有利,恢復和發展生產,除國家之外,還有私人的。國營與私營之間,可能有競爭,但政府的方針是使國營和私營合作配合。既要發展國營生產,也要發展私營生產,要採取限制政策,以避免舊資本主義前途。公私兼顧是限制,勞資兩利也是限制。」劉少奇所談及的問題是站在當時的歷史背景下,有著其特殊的歷史涵義。事實上,列寧當初搞的「新經濟政策」同樣也是照顧了社會主義社會中的資本主義成分,社會主義不等於純而又純的「政治真空」,對於那種用所謂「革命」的名義來強調「一枝獨秀」的「極左」做法,毛澤東早就有過批評,毛澤東說:「革命的力量是要純粹又純粹,革命的道路是要筆直有筆直,聖經上載了的才是對的。民族資產階級是全部永世反革命了。對於富農,是一步也退讓不得。對於黃色工會,只有同它拼命。如果同蔡廷錯握手的話,那必須在握手的瞬間罵他一句反革命。哪有貓兒不吃油,哪有軍閥不是反革命。知識份子只有三天的革命性,招收他們是危險的。因此,結論:關門主義是唯一的法寶,統一戰線是機會主義的策略。」(注36:楊尚昆著《楊尚昆回憶錄》,第70頁)對照毛澤東的對「左傾關門主義」的批判再來看劉少奇的「天津講話」,可以說是一脈相承的。只是此刻的毛澤東已經不再準備堅持他當初的這份正確的假話的內容了。

劉少奇還對東北地區用「極左」的面孔粗暴對待民族資本家、民族資產階級的做法提出了嚴肅的批評。這件事的起因是東北局社會部第二部長鄒大鵬的一封來信引起的。鄒大鵬(1907-1967),遼陽縣首山鎮後三塊石村人。1936年加入中共。曾任中共中央晉綏分局處長、中共中央東北局社會部第二部長、長春特別市市長、中共中央社會部秘書長。中共建政後,歷任政務院情報總署署長、對外文化聯絡委員會副主任、對外友協副會長。是第二、三屆全國政協委員,第四屆全國政協常委。他在了解到劉少奇的「天津講話」內容以後,有感而發地給劉少奇寫了一封信,鄒大鵬的信中說:「在東北城市工作對待民族資產階級和勞資關係問題上,也如同天津一樣存在著」左「的傾向。」劉少奇收到信後,認為應該有必要發一個通知,讓所有的中央局都認真的對待民族資產階級的問題。經毛澤東修改、批准,這封電報於1949年5月31日發出:「最近鄒大鵬有一封信給少奇同志,說我們黨在東北對私人資本主義及民族資產階級的政策,雖然經過長期爭論,至今未能正確解決。我們認為這一個問題是關涉黨的總路線中十分重要的問題,必須完全正確地迅速地解決。指示強調,在對待資產階級問題上的」左「傾冒險主義的錯誤路線,和黨的方針政策是在根本上相違反的。據說在東北城市工作中也有這種傾向,望東北局立即加以檢討並糾正。」同年8月28日,劉少奇訪蘇歸來在東北局幹部大會上再度婉轉地提出東北局在民族資產階級問題上的一些不適當的做法是需要檢查的,同時,劉少奇自己也做了自我批評。高崗沒有發表於劉少奇觀點不同的看法。然而,時隔不久,高崗經人指點,把劉少奇在東北局幹部大會上的講話部分內容轉呈給毛澤東,引起了毛澤東的重視。

早在1948年初,東北的北滿地區出現了一部分有當地群眾自發組成的諸如「合夥組」、「四四二合作社」等農業聯合組織,這一形式受到了當時東北局的主要負責人林彪、高崗的反對。1948年10月,東北局將其定性為「空想農業社會主義」責令立即解散。次年年初,東北行政委員會農業委員會負責人魏震五(後任國家農業部副部長)做了些實際調查,發現情況與林彪、高崗等人職責的不完全一樣,這種群眾自發的農業合作組織在春耕生產中還具有一定的優越性。魏震五反饋回來的意見並沒有得到應有的重視。可是,當東北地區農業經濟形勢有了進一步的好轉,很多中農不再熱衷大搞農業合作組織而希望單幹時,高崗去在1949年12月的東北局、東北人民政府的農業工作會議上強調「互助合作」的重要性,並且還就黨員僱傭勞工表示明確的反對。「黨員僱工」這一問題就此引發了一些激烈的爭論,劉少奇隨後也被卷了進來。劉少奇對於「僱工單幹」有著自己的一套完整的意見,他或:「東北土改後農村經濟開始向上發展了。有三匹馬一副犁一掛大車的農民,不是富農,而是中農。今天東北的變工互助是建築在破產、貧苦的個體經濟基礎上的,這是一個不好的基礎。將來70%的農民有了三匹馬,互助組就會縮小,因為中農更多了,他能夠單幹了。這是好現象。現在的變工互助能否發展成為將來的集體農莊,我認為是不可能的。這是兩個不同的階段,不能把新民主主義階段同社會主義階段混為一談。由個體生產到集體農莊,這是生產方式上的革命,沒有機器工具的集體農莊是鞏固不了的。……現在對富農僱人買馬不要限制,三五年之後再限制。黨員成為富農其黨籍怎麼辦?這個問題提得過早了。有剝削也還是可以做社會主義者的。現在是私有制社會。黨員生產發家了,要將財產交工也交不出去,將來實行集體化時,將自己的財產交工,這種富農黨員也是好黨員。因此,即使東北將來有一萬富農黨員也不可怕,因為過幾年東北可能會有一百萬黨員,這一萬人若都不好,再開除也不要緊。認為黨員便不能有剝削,是一種教條主義。」中共中央組織部按照劉少奇的口徑給東北局的有關指示中也說:「黨員僱工與否,參加變工與否,應有完全的自由,黨組織不得強制,其黨籍亦不得因此停止或開除。」「在今天農村個體經濟基礎上,農村資本主義的一定程度的發展是不可避免的,一部分黨員向富農發展,並不是可怕的事情,黨員變成富農怎麼辦的提法,是過早的,因而也是錯誤的。」劉少奇、中組部的講話、批示被高崗通過陳伯達轉呈給了毛澤東,毛澤東怒形於色,但沒有急於表態。1951年4月,中共山西省委鑑於老區的互助合作呈現渙散狀態,擔心出現兩極分化,向中央華北中央局和中共中央提出把老區互助合作再行提高一步的意見,即將互助組提高為以土地入股的農業生產合作社,實行公共積累和土勞分紅的原則,以逐步動搖、削弱和否定農村的私有基礎。針對山西省委的「過左」和急於求成的意見,華北局多次說服無效,只好請劉少奇出面干預。為教育黨內高級領導幹部劃清科學社會主義與農業社會主義的界限,1951年7月3日,劉少奇在山西省委《把老區互助合作提高一步》的報告上加上了一段批語,劉少奇指出:山西省委的意見是「一種錯誤的、危險的、空想的農業社會主義思想」。可是不久,毛澤東卻單獨表示支持山西省委的意見。1951年9月,根據毛澤東的建議,由毛澤東的政治秘書陳伯達主持起草第一個農業生產互助合作決議。原本將農業合作組織定義為「空想農業社會主義」的高崗忽然對此熱衷起來,他先於中央一步搞出了《關於東北農村的生產合作互助運動的報告》,於10月14日上報毛澤東。高崗在報告中提出:「對農村合作互助運動要根據群眾的自願與需要,加以積極扶助與發展,並逐步由低級引向較為高級的形式。這裡的關鍵是對合作互助組領導的實際成效如何,即是否提高了農業生產力,多打了糧食,增加了農民的收入。各類形式的合作互助組要做出比較優良的成績,來積極動員與吸引單幹的農戶自願加入各種類型的合作互助組,但必須強調自願,不能對單幹農戶有任何強迫和歧視。對單幹戶在生產與生活上的困難,同樣要幫助他們解決。人民政府應從各方面給互助組以優待,特別是在農具、技術指導與供銷方面。」毛澤東收到立刻表示贊同,並以中共中央的名義將高崗的報告轉發給中央局、省市黨委、中央各部門以及中央政府各黨組:

「各中央局、各中央分局、各省市區黨委及各地委:茲將高崗同志關於東北農村的生產合作互助運動的報告發給你們參考,並可在黨內刊物上發表。中央認為高崗同志在這個報告中所提出的方針是正確的。一切已經完成了土地改革任務的地區的黨委都應研究這個問題,領導農民群眾逐步地組成和發展各種以私有財產基礎的農業互助合作組織,同時不要輕視和排斥不願參加這個運動的個體農民。每個省區都要建立生產新式農具的國營工廠,以便農民購用此種農具。省、專區和縣都要建立至少一個公營農場,以為示範之用。中央已經起草了一個關於發展農業生產互助合作運動的指示(草案),不久即可發給你們。」(注37:《中共建政以來毛澤東文稿》,第二冊,第476頁)毛澤東肯定了高崗,否定了劉少奇。接下來在「工會」的定性問題上,高崗再一次贏得了毛澤東的喝彩。