新冠肺炎的全球爆發,打破了實體空間的高度疏隔。人們藉助網際網路連結融入陌生社會,架設起臨時的傳播鏈共同體。儘管這共同體稍縱即逝,但它終究可以成為一種道德化敘事,融入宏大歷史的總體性記憶。方方日記是這方面的另一範例,它實現了一名女作家跟整個良知社會的輻射式連結。

方方的現場敘事,引發出一個更為廣泛的議題,那就是作家在巨大災變中所扮演的角色。我們看到的事實是,作家通常被分為三種類型。第一是歌德型,這類作家負責讚美苦難,把民眾引向幸福和快樂的感受;第二是揭示者,這類作家負責說出真相,儘管冒著某種被xun誡的危險;第三類是審判者,這類作家試圖對事件、人物及其象徵意義作寓言式的裁決。

方方無疑是罕見的第二類作家。她身居病毒爆發的原點,以女性的敏銳和獨特的勇氣,在眾所周知的語境中,盡其所能地講述「圍城」中的事實和感受,獨自建造起一座虛擬的網際網路哭牆,並提供了一種罕見的中式奢侈品——真相。

但這完全不符合某些人對第一類作家的期待,也不符合另一些人對第三類作家的期待。人們已經發現,在中國大陸,第三類作家還沒誕生,第二類作家鳳毛麟角,只有第一類作家四處可見,猶如爬滿宮牆的苔蘚。

更為弔詭的文化原理在於,任何一種文本、思想、事件或現象,你總能在世界的某個角落裡找到它的相似物。歷史學家最喜歡談論的是,一個新文本和另一個舊文本之間的「復調」關係。

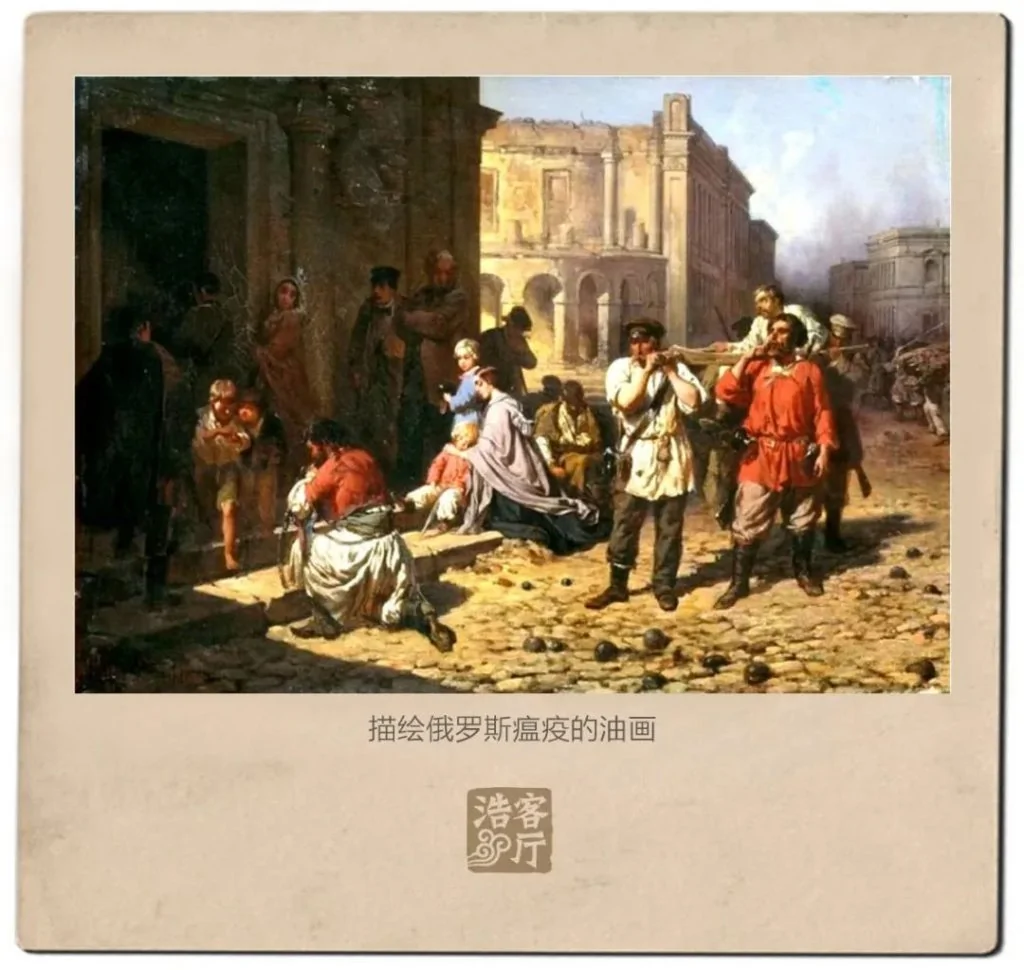

僅就「wen疫」這個母題而言,我們就能找到一大堆類似的文本,其中最值得注意的,是普希金提供的卓越手稿。俄國批評家巴赫金堅稱,普希金既是信箋私語的高手,也是guang場狂歡的歌者。正是基於他提供的啟示,我仔細閱讀了那位詩人的遺作。

一八三〇年秋天,普希金回到波爾金諾村的家族莊園,去繼承已故叔父的遺產,恰逢俄羅斯爆發霍亂,交通被關卡切斷,以至於他被迫滯留小村達三個多月。因閒得無聊,他創作了五部小戲劇、五個短篇、三十首詩歌,以及著名的敘事長詩《葉甫蓋尼·奧涅金》。這個私人事件以後被不斷放大,被俄國文學史家稱為「波爾金諾之秋」,成了作家創作高潮期的同義詞。

我還特別注意到,被絕大多數研究者忽略、隱藏或丟棄的第五部戲劇手稿《鄉村女醫生》,驚人地預言了我們的當下語境。在那個充滿死亡激情的音樂悲劇腳本中,被追光燈照亮的女主角——一位鄉村女醫生率先登台,她不僅容顏美麗,而且具有誠實的美德,並在疫情流行時就以詠嘆的方式發出了警告。

但在村長和特派員的命令下,縣警察還把她囚禁起來,直到疫情結束。許多村民在信息被蒙蔽的狀態下感染病毒而死,到處是悽厲的哭號。女醫生出獄以後,冤情才被鄉鄰們揭發出來。她形單影隻地站在舞台上,用先前的詠嘆旋律,唱出了內心的無限哀傷(普希金在手稿里標註:音樂不變,但詞已改換)。

直到此刻,戲劇依舊籠罩在暴力,痛苦和死亡的悲劇調性之中。但隨著幾個女醫生的支持者遭到毆打,扮演農民的演員身穿小丑裝扮出現了,他們從舞台兩側湧出,圍著女主角、惡吏、騙子和sha瓜跳踢踏舞,跟手持長刀計程車兵周旋,用口shao模仿女主角的歌聲,開始了一場富有節律的肢體反抗。

劇情這時開始向觀眾席擴展,在那裡發生了騷亂,許多觀眾用口shao模仿女主角的旋律。一個坐在前排的女教師尖聲喊道:村長應該被審判,最好自己上吊。觀眾全體起立,用更熱烈的口shao和歡呼聲表達贊同。劇場的秩序在粗鄙的激情中分崩離析。

觀眾紛紛起立離席向台上涌去,用手裡的彩色氣球擊打那些惡人,氣球爆炸的噼啪聲製造了暴力的快感。還有人用一個紙做的桂冠為女演員加冕。大家簇擁她走出劇場,來到遼闊的彼得guang場。在那裡,更多市民捲入了這場陌生人的狂歡。

他們的「樂器」越出口shao的範圍,代之以歌喉、小提琴、手風琴、雙簧管和小號,而且使用了奇特的復調結構。一些互相平行的多聲部合唱,以女教師的詠嘆為核心,在guang場上自由展開,有的莊嚴,有的戲謔,有的則荒腔走板。這正是巴赫金所期待的美學景象。扮演女醫生的演員淹沒在騷亂的人群里,似乎已經遭到狂歡者的遺忘。

整個聖彼得堡和俄羅斯都聽見了這場合唱,就連躲在冬宮裡的沙huang尼古拉一世都為之膽寒。他滿臉怒氣,坐臥不寧,不知是否應該調動禁衛軍,用zhen壓十二yuedang人的大炮,去轟擊農民和市民的聲音聯盟。

天色已經逐漸變黑,侍從們點燃了吊燈,閃爍不定的燭光,照亮了堆積他臉上的陰霾。皇di說出其在全劇中僅有的那句獨白:「朕是該假裝不知他們在反對我呢,還是該用絞索去勒住他們的咽喉?」

這時手稿出現了斷崖式的空白——普希金還沒來得及為這齣巴洛克風格的戲劇寫好結尾。當時的情況是,疫情已經結束,他急於回去擁抱心愛的女友岡察洛娃,而更重要的是,他必須小心翼翼地藏起這份有冒犯嫌疑的手稿。

普希金的寓言體戲劇告訴我們,他並非方方這樣的第二類作家,而更像是第三類作家的古典代表,但在wen疫的母題上,卻跟方方日記構成跨時空的「復調」關係,其間有大量對應性細節值得玩味。基於本文的性質,我只想說明一下它在寓言構造上的復古意義。

歷史上至少存在過三種寓言樣式:莎士比亞所代表的歷史寓言、班揚所代表的道德(宗教)寓言,和卡夫卡、加繆、貝克特、尤涅斯庫所代表的虛無性寓言,後者是與總體性歷史完全脫節的荒誕時空,旨在構築「人類失敗的象徵」。毫無疑問,從文學史的角度看,它應當是病毒流行時期的主要書寫樣式。

但文學以外的情形則截然不同。轉發方方日記、在某醫師的微博下留言、還有發生於三月中的大規模文本複製事件,向我們展示出中國民眾尋求代言人的熱切渴望。他們正在努力逃離謠言和信息垃圾的圍城。到處是語詞的鞭炮和煙花,以及殘留於網際網路大地上的思想碎屑。這場為期兩個多月的數碼狂歡,不僅要療愈新冠肺炎帶來的巨大創傷,也要修改卡夫卡式的陰鬱語法。

但從社交媒體上的大聲叫喊或竊竊私語中,你仍然可以聞出道德感和歷史感的濃鬱氣息。基於某種罕見的正義訴求,人們試圖讓網際網路回到真相傳播的初始設置上去,他們要藉助複製、粘貼、轉發和評論,把真相這種奢侈品變成日常晚餐。無論如何,這都是飽受驚嚇的小產階級或微產階級的最後吶喊。

我們同時也看到,幸福歐洲在這次疫情中露出了罕見的痛苦面容。狂歡的義大利民族驚慌失措起來,中世紀的黑死病瘡疤被觸痛了,仿佛鼠群在經歷電擊之後突然記起了上一次電擊。但時隔短短一周,被戒嚴和隔離令逼回家室的人們,竟把陽台變成新的社交空間。地中海式的華麗陽台,曾是浪漫幽會的包廂,現在卻成了囚徒表演的舞台。

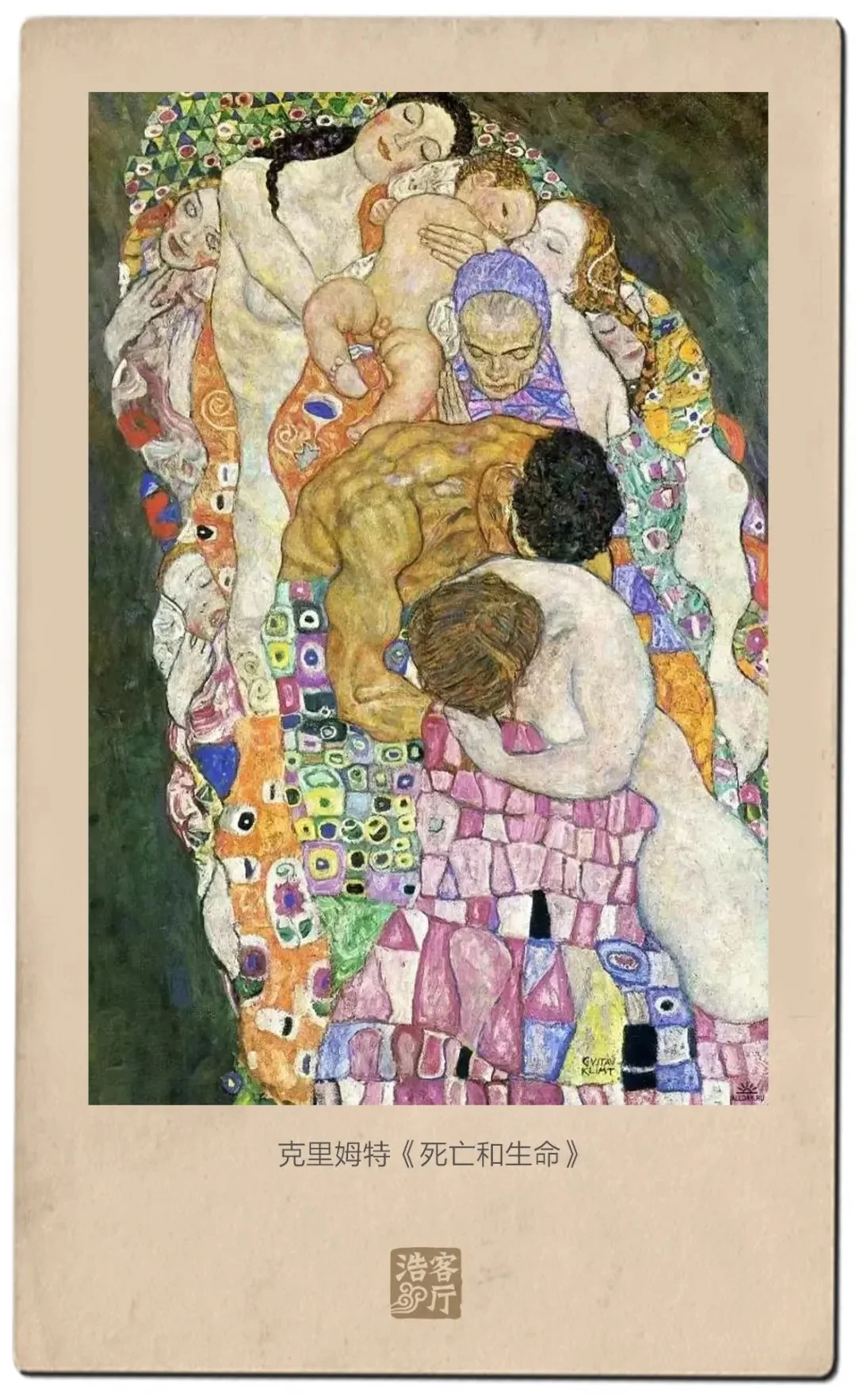

這是一種類似彼得guang場的劇本化景觀。從亞洲到歐洲,人本主義地圖正在重構它的戰地。正是方方所記錄的「武漢故事」告訴我們,基於某種久遠的信念,人不會在病毒、苦難、暴力和死亡面前退縮,而是要在黑暗的事物面前讚美生命本身,讚美對戕害者的無畏反抗,讚美追尋真相的勇氣,讚美互助、救援和自我獻身的精神。

古老的歷史機器就此重啟了它的程序。它要劃定一條新的時間分界線,並向一個難以預料的未來飛躍。如同中世紀病毒醞釀了「文藝復興」那樣,四處sha人的新冠病毒,正在為二十一世紀孕育新的創造者,沒有任何其他疾病能扮演這種重塑民族國家的角色。