突然,兒子回家了!

那種喜悅,不僅是久別後的重逢,更多是,我以為,終於可以追問真相!

然而,兒子又沿著一條小路,走了。

他說,他還有更多重要的事情去做,因為,還有更多的人,需要他的幫助。

我哭了,其實,我也需要幫助啊,兒子!

我在內心底,突然有些崩潰般地狂呼……

隨著一聲發自內心深處的吼叫,我醒了。

原來,這只是一個夢。

然而,雖然只是一個夢,卻並不比現實來得更殘酷,因為,現實中,我想見我的兒子,也變成了一種不可能實現的奢望。

夜裡,悄悄地擦去老眼兩旁的淚水,回憶起有關兒子你的一切。

如果說,世上一切的恣意都是自私,那麼,有一自私就是:你還沒有將來的時候,就創造了一個新的生命,讓這個新的生命來承受這沒有未來的日子。

我的兒子,就是我的這種自私的結果。

他來到這個世上的時候,我還沒有任何做父親的準備,當然,也就更無從能讓兒子順利成長的條件。讓本不該出生的他出生了,來承擔所有我本應當承擔的痛苦。

雖然,我手握著有政府批准我生育一個小孩的准生證,但計生部門還是在得知我兒子出生後,追上門來,徵收所謂的社會撫養費。

我說:我有你們發的准生證的。

他們說:可是你兒子沒有按我們批准的時間出生。

不對,計生的人說,你兒子應當在1995年才能出生。

於是,我拿出那張印得象支票一樣的,准許我兒子出生的准生證,指著列印在上面的字說:你看,上面寫著:1995年12月31日之前有效,1994年12月14日也在1995年12月31日之前。

不對,你這是1995年准生證,只允許你兒子在1995年1月1日到1995年12月31日之間出生,他們解釋說。

我不服,向領導去討說法。可最終的解釋權,歸有權力決定誰可以出生的計生部門。

需要繳納的社會撫養費是3000元,

那時,我每月的工資是100元多那麼一點。

從學校逃離出來,跑到企業,當初的想法,固然是因為內心厭惡自己每年重複地對那些年齡比我小不了多少的學生教著我自己也不相信的理論,但還有一點,就是希望能有更多一點的收入——然而,在經過一番論資排的定級後,我每月的工資只能是那麼一點,而且還不能保證發放。每月的工資,除了保證吃飯,所剩的也就無幾了。要繳納這麼一大筆錢,簡直是天方夜談。

單位領導找我談話,說我違反了計劃生育,當然我兒子的媽媽也違反了計劃生育,所以,本當過完產假後就可以上班的她,也被要求繼續呆在家裡,單位給發生活費。

我心裡比領導更明白,這只是一種託詞,事實上,廠里已經沒錢可以發工資了,能夠少一個人,就儘量少一個人。

於是,我也提出了辭職。

辭職之後的我,準備自己去做生意。

但是,做生意,需要有本金。本金從何而來,我在辭職之時,並沒有想那麼多。至少,可以暫時逃脫被徵收那3000元巨額的社會撫養費。但真正辭職之後,內心卻是一片的恐慌:今後吃飯的錢從哪兒來?兒子的奶水錢從哪兒來?

於是,開始決定借!向身邊認為可以借的人那裡去借!

白天,通過電話,向一位曾經對我許諾過,如果有什麼困難,可以找他的廠長艱難地開口,他很熱情地接了電話,最後支唔了半天,說他在開會,晚上再說。然後,我晚上準備去他家。兒子的母親帶上了自己的那點出嫁時的金項鍊、戒指,準備用著抵押物,抱著出生才兩三個月的兒子,跟著我一起去了。

結果,在人家門外等到半夜,也沒有等到那位許諾有困難就找他的廠長回家。

又想起了孩子的舅舅,在某單位上班的,也已經好多年了,或許會有一些積蓄。於是,孩子的母親又抱著孩子,和我一起,坐著夜班的綠皮火車,在一個風雨交加的夜晚,去借錢。

印象里,在站台上,飄著雨,刮著冰涼的風,只好躲進過道里,等著火車的到來。每當有火車從過道上頭經過的時候,那火車鐵輪撞擊鐵軌的轟鳴聲,總會把才兩三個月的兒子嚇得瑟瑟發抖。

終於從小孩的舅舅那裡借到了第一筆錢1900零幾元。因為,小孩的舅舅把一個小木盒裡的1元1元的鋼崩子全倒給我們了,所以會有幾元的零頭。

這筆錢,對我們來說,可是第一筆借款。錢借回來之,就考慮著今後怎麼還的問題。也許,這就是窮人的思維吧,因為生怕還不起錢,所以也就不敢借錢,借了錢,也不敢輕易地去花。

經過東拚西湊,終於有了7000元這麼一筆巨款。臨行之前,兒子的母親用一塊布,在我的襯衫上縫了一個口袋,把這筆錢縫裡衣服上面,這樣,就不會掉了或者被小偷偷了。身上其它地方,放了些路上用的零錢,就這樣出發了。

臨行前,我看了看兒子。他仿佛睡著了,睡得很香、很甜。

我想:兒子,從此以後,我就準備只為你而活了!

車子到達湖南境內的時候,中途要下車休息。

在一個小篷子裡,我看到一位婦女抱著一位嬰兒,那模樣,和我兒子應當是差不多大小。

突然,我的鼻子有一陣酸酸的,眼淚也止不住想掉下來。

好想我的兒子。

於是,我就站在那裡傻呆著、盯著那嬰兒看,一直看得那嬰兒的母親有些恐慌了,趕緊抱著小孩進了屋子。

在外面的那段時間裡,我的心中無時不刻在想念著我的兒子。有一次,突然看到街邊有個公用電話,我一陣欣喜之後,便往電話機里投下了硬幣,然後撥打原單位的電話,希望能與妻子通上話,讓她抱著兒子來,讓我聽聽兒子的聲音。

可惜,那時的電話,似乎是永遠也打不通的,永遠是在占線之中的。

有時,我會一個人跑到山頂上,面朝南方,向著無言眺望,似乎這樣的眺望,能從遠處聽到兒子的聲音。

但是,眼裡能看到的,只是荒蕪的黃土高坡,耳中能聽到的,也只是那冽骨的寒風的呼嘯。

睡夢裡,總是會聽到兒子嚶嚶的哭聲。

最終,我回家了,雖然沒賺到錢,可我還是回家了。

因為,我離不開兒子。

在我失業的那段日子裡,我可以天天地陪著兒子。雖然貧苦,卻也沒有比那種思念更讓人覺得不可忍受。

當我到了新的單位上班,妻子也失業了,帶著兒子來到了我新的單位。單位里有幾個人,總喜歡捉弄他,嚇唬他。在他三四歲的時候,在別的嚇唬他的時候,他居然會跑到廚房裡去,拿起一把菜刀,向著那嚇唬他的大人砍去。

想起他穿著一雙不適腳的拖鞋,一手提著菜刀,一手指著對方怒斥的模樣,那性格簡直完全是從我這裡複製過去的。

後來到了杭州。初到杭州時,因為一時不能找到公辦的小學,只能先到一家離居住地很遠的民辦小學去暫時就讀。

那時,他才十歲吧,讀三年級。

有一個冬天,因為擠校車沒有擠上,他居然背著書包,憑著自己的感覺走著去近十來里路遠的學校去。晚上回來時,還很得意地跟我們說,今天他走著去了學校。他的得意,把我和妻子嚇了一大跳!要知道,就是連我們大人,也未必能走路找到那個學校,他一個小孩,居然繞那麼多路,走著去了學校——萬一迷了路怎麼辦呢?

從此以後,我就讓妻子必須每天早晨看著他上車,以免再發生這樣的情況。

有一次,妻子走親戚去了,幾天沒回來。

他放學回來後,就會到公司去找我。

有一天,公司的保全因為老闆來了,就不敢讓他進公司的大門。他只好在大門外的馬路上低著頭,漫無目的地往回走。我遠遠地看到了,把他接了進來。

他問我:「媽媽回來了嗎?」我說:「媽媽沒回來。」他沒有吭聲,只是回到房間,說他要做作業。到吃晚飯的時候,他來了。我和他一起進了食堂。排隊的時候,他老是往門外跑,我知道,他是在等媽媽。他希望媽媽來和他一起吃飯。但最終,他沒有等到媽媽的回來。吃飯的時候,他的眼睛濕潤潤的,但是忍住沒有流下眼淚。只是對我說:「爸爸,你買瓶酒喝吧,食堂有酒。」

我說:「爸爸不想喝。」

「你就喝一點吧,食堂不是有酒買嗎?」他又說。

他知道我喜歡喝點酒。在他的眼裡,喝酒是能給我帶來快樂和忘卻痛苦的。但是我不能喝,因為,我還要照顧兒子!

但,我被兒子的舉動感動得想哭。

我不能哭。

吃過飯後,我要兒子和我一起去散步。多少年,我沒有和兒子一起散步了,今天,我突然特別地想和兒子一起走走。他說,他要做作業。我說,散完步再做吧。

他默默地同意了。

散過步回來,我讓他做作業,我去取點東西回來。他懂事地答應了。等我取完東西回到房間,發現兒子一個人在默默地流淚。看到我來,趕緊用衛生紙擦著眼睛。

我的眼睛禁不住澀澀的,他是不想讓我看到他在哭……

「你是不是想媽媽了?」我問。

他點了點頭。

「你要是想,就給她打個電話吧?」

「不打,」兒子倔強地搖搖頭——他的性格犟起來和我一樣。我知道,他真的是想媽媽。晚上,他還要回到原來的屋子裡去睡,他是怕媽媽回來的時候找不到他。我沒有答應,因為,我晚上還要加班,把他一個人扔在那裡我放不下心。他也沒有反對,可是眼裡卻充滿了失望。

我把他帶到公司的宿舍里,對他說:「你就在這裡做作業吧,做完作業後自己脫了衣服睡覺。爸爸晚上還有事。」

他懂事地點點頭。我離開了,來到了辦公室。當我再次回到房間的時候,他已經睡著了,眼角還掛著淚花。

這是想媽媽的眼淚。

後來,轉到了公辦小學。但公辦小學離住的地方還是很遠,那時也沒有校車。一開始的時候,讓他媽媽每天接送。後來,他自己提出說,給他買一輛自行車,自己騎車去學校。

於是,我們給他買了一輛當時流行的女式自行車。他覺得這樣的自行車是女式的,很不高興。但他發現,原來他們的班主任老師也騎著和他同樣的車,他覺得又開心起來了——他就騎著這輛車,天天來回於學校,直到有一天,他告訴我們說,車子騎不動了!

我們拿到修車店去,才發現:這是一輛坑人的車,因為這輛車的車軸,居然不是滾動的!那車軸也已經磨得快斷了!

而他,卻居然騎了兩三年!

在這公辦小學讀書的幾年裡,其中居然有一個學期,他一直沒有吃午飯!這也是他後來告訴我們的,因為,有一次吃飯,居然發現菜裡面有蟲子。於是,他就堅決不吃了——但卻又不願意告訴我們,而是讓自己天天餓一個下午。

他讀初中的時候,學校都老師要求補課。

補課不是在學校,而是在老師的家裡,因為在外面怕被人發現舉報。

補課當然是要交錢的,但老師卻決不會說要交多少錢,而只是說根據家長的心願,願意交多少就交多少。

兒子回來跟我說了,我說那就交800塊吧!於是,讓兒子給要求補課的老師每人帶上800塊錢,然後每個周末都讓他自己乘公共交通,去老師家上課。

有一次,兒子對我說:我們老師真好玩,在班上居然不點名地說我。

我問:說什麼?

原來,老師嫌我給兒子交的補課費少了——人家都是幾千幾千地交,而我只交了800元!

「那下次我們就多交一點吧,」我說。

「不交了!我不想補課!」

於是,他就不補課了。

上了高中,我也從來不問他在學校的成績,就和初中小學時一樣,其實我真的不在乎兒子每次考試能考多少分——而是在乎,兒子學習得是不是開心。所以,在高一結束的時候,我也沒有關心過他在學校和班上的排名。只是到了高二,我和妻子在蘇州玩。有一天,突然接到兒子的電話:

「老爸,你想辦法把我弄回來理科班來吧!」

我當時一聽,覺得很奇怪,他怎麼跑到文科班去讀書了呢?

後來才知道,高二分班時,他居然自己要求去文科班。於是,學校就根據他的要求去了文科班。然而,他最特長和喜歡的是數學、物理、化學——至於當初為什麼要去文科班,他自己也始終沒有和我說過,直到現在。我想,大概是因為他想學法律,而認為法律屬於文科類,所以就報了文科班。但到了文科班後,成績一直不理想。

後來他說:想不到文科班的那些人,那麼會讀書。

接到他的電話,我就從蘇州往回趕。到了學校,找了教務處。教務處的領導表示,現在都開學一個多月了,班早就排好了,再改回來,有點難!

在我的再三請求下,一位領導終於鬆口了,說是查查成績看,看理科成績好不好。

結果,他一查,驚訝的對我說:你們家長不管的嗎?他理科成績這麼好,怎麼會讓他報文科班呢?

我只好說,分班的事,我壓根不知道。

老師也只有苦笑了,說,沒有象你這樣當家長的。

最終,他答應讓我兒子轉到理科班,但前提是得有哪個班的班主任老師願意接收我兒子。

原來,我兒子在那些班主任老師中,是有名的搗蛋分子。說是在高一的時候,居然會帶動全班的同學造反的,很有煽動能力。所有的班主任老師一聽到我吳葛健雄的名字,都會感到頭大!

想不到,我兒子居然還有這麼大的能量!

正當我以為無望時,終於,有一位姓童的班主任老師願意接收了。教導處的領導對我們說:童老師要求你們去見個面。

我真的是有些喜出望外!於是立即帶著兒子去找到了那位童老師。

童老師是位女的。見了面之後,她提出一個要求:要求我兒子期末考試能達到全校前80名。

我問兒子:你能達到嗎?

「能達到,」他回答說。

「你要說到做到的哈!」我嚴厲地對他說。

「嗯,」他應了一聲。

期末的時候,他的考試成績是全校前40名。

於是,他成了他們學校的一個奇蹟。

雖然他讀著理科,依然喜歡讀些與理科不相干的東西,比如:資本論。

高考之後,他又報讀了法學專業。

大學期間,他留起了長頭髮,而且還在校園裡倒賣法律書籍,也去街頭散發過廣告傳單。每次見面,我也不和他談成績之類的。只是有一次,我問他:現在大學有獎學金,怎麼沒聽說過你拿過獎學金呢?

「因為我不想學毛概,」他想也沒想直接地回答了我。

有一個暑假,正好北京程海律師不服被停止執業一年的處罰行政案件,要求袁裕來律師我代理,一審開庭時,我就帶著兒子去讓他參與旁聽。同時主要是想讓他去見見一些著名的學者和律師。

到達北京的第二天,由程海律師開車,去通州去見了于建嶸教授。於教授還帶著我們上街去喝啤酒,吃燒烤。送給我兒子一本他自己寫的書《我的父親是流氓》。

第二天上午開庭的時候,戒備森嚴。由於只能是當事人和代理律師進去,其他的人一律不能進入法院。在法庭,我質問審判長,為什麼公開審理的案件,卻不允許民眾旁聽?經過我的努力,審判長終於答應,下午她親自到法院門口,去把我兒子接進來。

終於,下午開庭的時候,我兒子進了法庭。

這是我第一次帶他出門,當然,也是目前為止唯一的一次。

大學畢業了,考慮他的就業問題。

當然首先考慮讓他先參加法律職業的資格考試。但第一次考試,失敗了。於是,又讓他參加了第二次——我並不知道,其實他並不喜歡律師這個行業,但為了服從我的要求,參加了。這種被要求參加的考試,難免就懈怠了。

又沒通過。

既然如此,我又無權,也無勢,當然也沒有錢去請客送禮。也就沒有更好的辦法給兒子安排一個好的單位了。於是,決定讓他去做公益,到程淵那裡,先做個兩年公益活動再說。

於是,他自己背著包,就去了長沙。

他們主要從事的活動就是幫助一些殘障人士和愛滋病患者獲得更多的權利保障,比如平等的就業權等。他們還組織了一些殘障人士到杭州來參觀杭州的殘障保障設施,體會杭州市殘障設施完備性。一位從來沒有出過家門的南昌人士在參觀體驗後,感慨地說:以前她對於逛街出門,想都不敢想。這次到了杭州後,從下火車到逛西湖,完全可以一個人獨立完成。感覺完全可以不需要別的人幫助,自己獨立生活了。

我知道程淵他們一直是在從事公益事業的。之前參與了為B肝患者爭取平等的就業權,促使國家修改了相關的規定,在各種招、考中不再把B肝病毒攜帶者列入禁止招、考的範圍。也為弱視人士爭取參加高考或司法資格考試努力過,為因為身高不能任聘為教師而發起過訴訟等公益活動。

當然,這裡我需要提出的是,徵收社會撫養費信息公開,我也是在程淵他們一起協助之下發起的。

在社會撫養費信息公開之後,我和程淵他們又共同努力為取消超生小孩上戶口的限制、上學與社會撫養費繳納掛鈎等問題開展了一系列的努力。最終基本解決了超生小孩的戶口問題和上學問題。

程淵和我還共同為失獨父母的問題而努力過。為失獨父母爭取醫療、生活等方面的權益。

我始終認為,做這方面的公益,只是有益於社會的穩定,有益於公眾利益的,對我們的這個國家,也是有利的。

所以,我一直支持我兒子所從事的公益活動,只要他們需要,我也會參加一些他們所組織的活動。

但是,怎麼也想不到,他們的這些活動,最終卻成為了「犯罪」!

2019年7月22日,在太湖邊上。

我和朋友一起,與正在無錫辦案的何兵教授吃過晚飯,回到房間。

我的手機響了。

一個不知名的電話打進來,告訴我:吳葛健雄失聯了!

接到這個電話的當時,我並不覺得恐慌,因為打心裡我壓根就不相信這個信息是真的。但是,我還是立即打電話給程淵,求證信息的真實性。

結果,程淵也聯繫不上。而且,其他人也聯繫不上!我再回撥剛才打給我電話的那個人,那個人告訴我說:程淵也失聯了!同時失聯的還有我兒子的另一位同事劉大志!

一陣恐慌開始向我襲來。

第二天,我回到我的辦公室,開始向長沙市110報案!

打了無數個110的電話,從市到區,但一直都沒有個結果,也沒有哪個單位說立案去查。

7月24日,我趕到長沙,在長沙羅律師的陪同下,到了當地派出所,又到了區警局。區警局有人暗示我們:辦案單位不是他們公安。

我又回到派出所,堅決要求報案。做完筆錄後,派出所的人讓我去查我兒子辦公地方的攝影。

羅律師把我送到我兒子辦公的地方,經過努力,物業公司終於同意我查看錄影。查了近兩個小時的時候,突然有人進來,不讓我再繼續查看了。我說我是經過物業公司經理同意的。但那個人堅決說不行,辦事人員也就把我查看的電腦關了。我回到物業公司,去跟他們交涉,其中一位工作人員說現在不能查了,還張嘴用無聲的嘴型告訴人,人是被0O抓了!

在我離開物業公司的時候,旁邊屋子裡,站滿了一堆穿著制服的人。

在我離開的路上,我的手機響了。告訴我,他們是長沙市國家O0局,讓我手機保持暢通,到時會有人聯繫我。

於是,我一直保持著手機開機——第二天,有電話進來說,他們是長沙市國家O0局,讓我告訴他們郵寄地址,他們將會寄一份東西給我。

幾天後,我收到了這份東西。

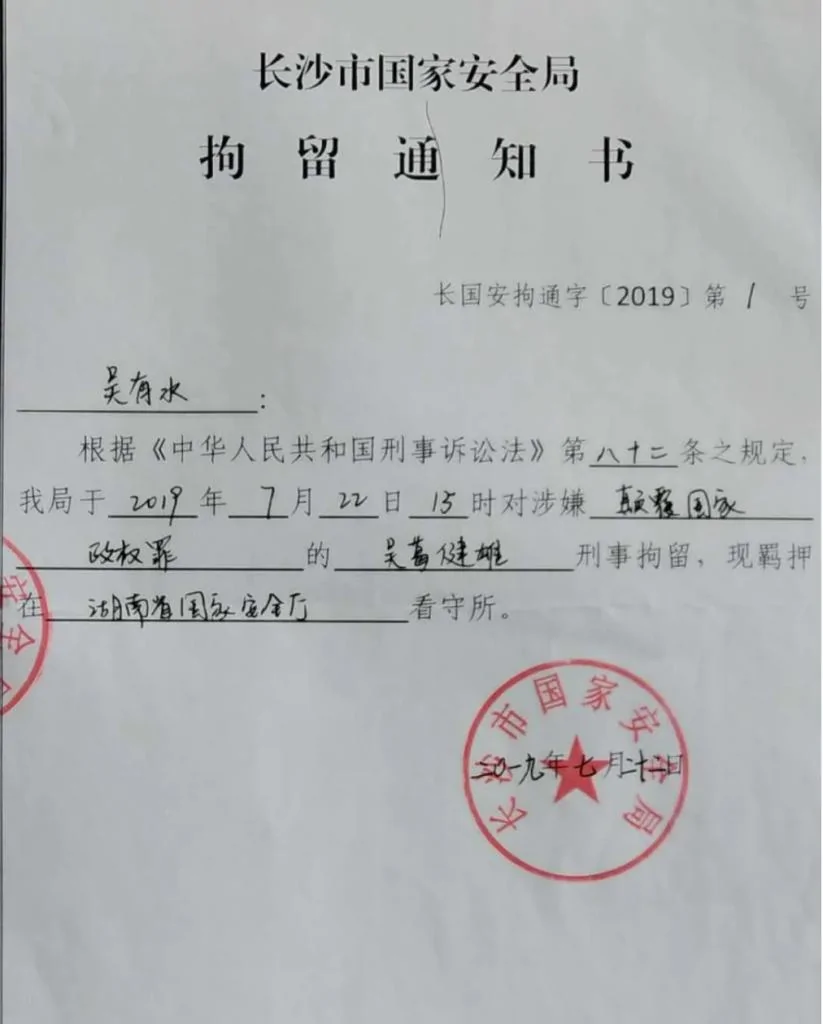

他們寄給我的是:長沙市國家安全局《拘留通知書》!