「法西斯美學產生於對控制、屈服的行為、非凡努力以及忍受痛苦的著迷,它們贊同兩種看似相反的狀態,即自大狂和屈服。征服與被征服的關係以典型的盛大慶典的形式表現出來:群眾的大量聚集;將人變成物;物的倍增或複製;人群集中在一個具有至高無上權力的、具有無限個人魅力的領袖人物或力量周圍。」——蘇姍·桑塔格

所謂法西斯美學,不是為了美化法西斯,而是一種具有鮮明政治特色的美學風格。人們總是探討它,是因為法西斯儘管遠去,但是它給人類施加的影響一直存在。

法西斯美學是上世紀三十年代誕生於法西斯專政下某些文藝作品的美學風格的統稱。此概念源自義大利法西斯主義者墨索里尼的一句名言,「所謂法西斯主義,首先是一種美。」

戈培爾在1933年說,政治「就是現存的最高級的和最綜合的藝術。我們在制訂現代德國政策時,感到我們自己就是藝術家……藝術和藝術家的任務在於成形,定形,消除有害的東西,為健康的人創造自由」。

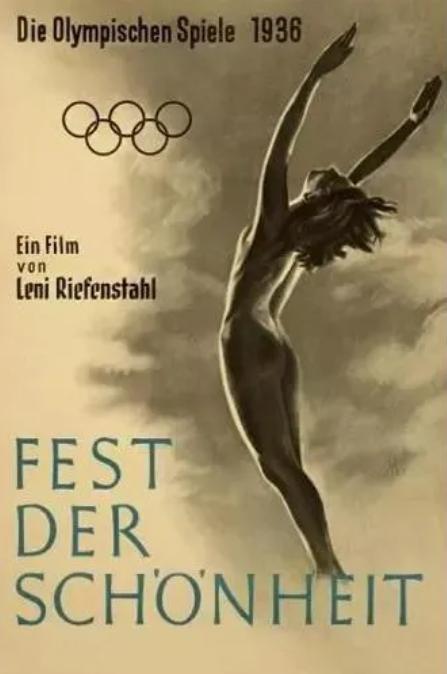

納粹的電影,例如《意志的勝利》和《奧林匹亞》,至今仍被很多人認為是紀錄片的巔峰之作。

《意志的勝利》是瑞芬斯塔爾1934年拍攝的一部紀錄片,記錄對象是納粹黨1934年的紐倫堡大會。瑞芬斯塔爾在這部影片中樹立了一種美學,被後來的導演如弗蘭克·卡普拉、以及我國的一些導演等一再模仿。她的鏡頭語言非常適合表現人類的強健、更適合表現宏大敘事。

影片記述了1934年納粹黨的全國黨代會,意在宣揚德國的復興。其中有我們熟悉的納粹宣傳,為了德國的未來而無私奉獻,全民要團結在元首周圍,建立一個沒有階級差異的社會,要平等更要服從,要和平更要強大。這些宣傳都來自希特勒和其他納粹頭目的演講。里芬斯塔爾把那些毫無美感的冗長發言剪輯掉,只留下簡短而煽情的號召。她把更多鏡頭投向會場外的隊伍,扛著鐵揪的勞工陣線成員,手捧豐收作物的農民,朝氣蓬勃的青年團,步伐整齊的衝鋒隊、黨衛軍和國防軍。

據說,由於影片展示的不可抵禦的美和力量,電影學院的教授們甚至不敢在課堂上把它放完,他們擔心學生們看完影片,會變成真正的納粹。

法西斯美學從對情境的控制,對服從行為和狂熱效應的迷戀中得到發揮(並找到正當理由)。這種美學頌揚的是極端利己主義和苦役這兩種表面對立的現象。主宰和奴役採取了一種特別虛飾的形式:成群集結的人;人向物的轉換;物的增多以及人與物,均圍繞一個無所不能的,有催眠術的領導人或領導力量集結。法西斯的藝術誇耀屈服,歌頌愚昧無知,美化死亡。——《迷人的法西斯》

法西斯並非只在電影繪畫攝影展示光榮偉大,從雕塑到建築,乃至服裝的設計,都無不在展示完美和力量。

希特勒認為,「軍裝一定要帥,這樣年輕人才願意來參軍。」因此納粹德國創造了世界上迄今為止最帥氣的軍服——這些精緻的勳章、皮革、近乎完美的剪裁,也進一步成為了證明日耳曼種族優秀的道具。在癲狂的法西斯主義下,軍裝從一件衣服變成了地位與力量的象徵——如同那些被送進集中營的猶太人身上的六芒星一樣,在封閉的人性實驗室中,衣服成為標識人類屬性與地位的標誌。

法西斯美學是集體主義和威權主義的產物,人們在其中獲得的審美愉悅更多來自對暴力的屈服,對機械服從的讚美。當我們認識到這種大而齊,濃墨重彩是人造的、扭曲的,就不難跳出這個審美層次,而去找尋自然的、真實的審美體驗。

最具有諷刺意味的是,希特勒本人其實並不喜歡這些重口味的東西,只是政治的需要罷了——也就是人民多狂熱,就給他們看多狂熱的東西而已。

而希特勒的早期畫作,則完全是寫實主義和自然主義的傾向,用現在的話來說,整個一枚小清新。

記錄納粹黨代會的《意志的勝利》是法西斯美學的經典之作。我國一些導演拍出推崇秦始皇等以強權、集權「統一天下」的影片也帶有法西斯審美趣味。以及他們導演的一些大型晚會等也是運用了類似的拍攝手法。這些導演可謂法西斯美學在大陸的繼承者。如影評人說的他們好像有瑞芬斯丹的隔代遺傳,一些影片在拍攝手法和美學意圖上,幾乎是《意志的勝利》的翻版;也是極力鋪排大場面、大氣勢,大群體。那種整齊劃一、威風凜凜的帝國大軍,那銅牆鐵壁、不動如山的武士方陣,象徵著不可挑戰、無法逾越的帝王權力。任何挑戰,任何異議,任何不同,都會被萬箭穿心,像螞蟻一樣被碾得粉碎。

這種群體主義美學,在某些開幕式中也十分常見:千百人組成一個方陣,千百人構成一個畫面,千百人變成一道景觀,其步調一致到可與電腦控制比美的地步。這種高度一致、整齊劃一的畫面展示的是:群體才是最美麗的,群體是至高無上的,只有在群體之中,你才有價值;沒有群體,就沒有你。

他所傳遞的是「在這個燦爛、美麗、威嚴的群體面前,個人是多麼的渺小,只有成為這個雄偉群體的一分子才可能有驕傲之感。」

這樣的美學風格是極具號召力和煽動效應,至今仍然被世界上的一些國家和地區所採用,它令人們激情高漲,熱淚盈眶。我們介紹、分析法西斯美學,並不是為了學習和運用它,而是警惕它,因為在這種群體主義的壯美面前,人們極易放棄獨立的思考,而加入烏合之眾的洪流。