2022年又有人開始說深圳留不住年輕人了。

「逃離北上廣」講了那麼多年,現在真就風水輪流轉,開始流行「逃離深圳」了嗎?

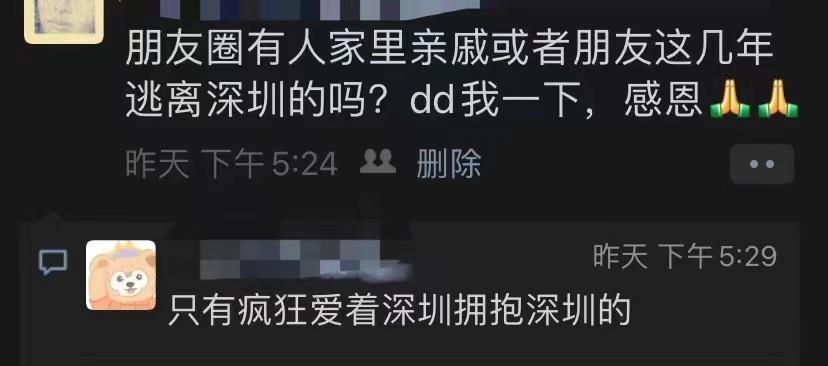

我們在朋友圈裡進行了一番徵集後,發現,首先,熱愛深圳的人依然很多,很多,很多。

但確實也有些人,明明在深圳賺著70W的年薪、住著市中心一百多平的公寓、上著頂級大廠的班、過著標準大中產的生活,怎麼這兩年,說走就走了呢?

以下,就是這些「非典型」逃離深圳的故事。

Carl離開深圳的原因很粗暴。

因為北京的 offer價開到了100萬。

Carl堅持表示,他追求的不是薪資,畢竟在深圳一年也能賺70W,在一個月只花5000塊的 Carl眼裡,兩者的差別並不大,只是一個簡單的100-70=30的問題,並沒有虛榮或是物慾的部分在作祟。

物慾極低的他,享受的是一種純粹的搞錢的快樂。

據 Carl描述,年僅27歲的他,精神境界已經提前和拜訪過的一些本土大佬提升到同一水平,這些五六十歲的老頭,看他們的打扮絕對猜不出他們的身家幾位數。所以一般 Carl直接看秘書。

他們終生就是為了一個字——「掙」。為掙而掙,純純愛掙,掙到了也不咋花,幾乎不怎麼去想錢到手了怎麼消費和享受(一般交給太太),這種「創造比消費快樂」的基因,幾乎像是一個思想鋼印,多多少少拓在所有來深圳打拼的人身上。

Carl是其中比較極致的一個,年薪70W,逛優衣庫依然嫌貴,沒買車,租房靠合租,少數的社交就是和同事一周約兩次飯,最愛吃椰子雞。有時還嫌下館子麻煩,自己下廚,也沒有多難,無非是買點新鮮雞肉,用純椰汁即可。簡單且一見即底,仿佛他的生活。

累,當然是需要單獨提及的部分。一個月22個工作日,4個周末,能有1/4的時間12點前下班就值得一次大喘氣。時間是深圳最寶貴的資源,最高級別的登門造訪,是整個團隊所有成員抽出一個下午,集體前往客戶公司,「這就是最大的誠意」。

Carl已經逐漸適應到仿佛就是一個生於斯長於斯的本地人,專注、熱情、踏實、能吃苦,是他和這個城市得以共同跳動的調頻之名。但是這樣的城市是留不住這樣的人的,人們飛快地來,飛快地走,從不拖泥帶水,一如來時的樣子。

Carl在深圳的三年,唯一至今不習慣的是突如其來的陣雨,但最喜歡的,也是它下一會兒就停。

Bill離開深圳的理由很合理。

作為一個小時候曾 literally住在一個小漁村里,眼見著鋼鐵精衛把家門口的大海都填成樓房的原住民,被問到「你離開深圳的理由」時,Bill滿臉寫著「不可理喻」,簡直是在用生氣的口吻回答:

「我就問,你考上 TOP2拿到帶北京戶口的 offer,你不去???」

看到我們複雜的表情,他神色稍緩,補充道:

「你可能不去,但我肯定要去。」

發現這個採訪進行不下去後,他拍拍我們的肩,終於慷慨地給出了一個金句:

「深圳是一座沒有鄉愁的城市。」

好的,謝謝 Bill。

小吳離開深圳的理由很簡單。

這是一張幼兒園小朋友都能看懂的折線圖:入職時,這家公司的港股價格在六七塊,一年裡市價最高翻過十倍,但從2021年4月開始,股價從七十多「穩健下跌」,與此同時,部門領導莫名出了趟差,很久不回公司,回來當天在群里宣布離職,傳聞滿天飛。

股價跌破五塊的時候,小吳知道他該走了。

畢業前,他瞄準「170人里就有一個千萬富翁」的深圳,選了給錢最大方的 offer,如願成為集團管培生,晉升道路明朗,未來一片光明。

食堂免費,住宿免費,三個同事共享一套一百多平的市中心公寓,步行5分鐘就是總部大樓,那條街道里的所有企業,要麼是世界500強,要麼是中國500強,中美貿易戰最膠著的時候,走路上旁邊都有人開玩笑說「美國正在集全國之力搞中國一條街!」

人在深圳,很容易因為這種微小的措辭上火,五號線有個地鐵站被命名為「翻身」,小吳每次抬頭看到這個站名,都會覺得深圳那些廣為人詬病的短板:擁擠、堵車、信號差、房價高、缺乏底蘊、匹配不上它一線城市名號的教育和醫療,「總有一天,可以靠我們這一代人解決」。

但雞血敘事只是即時生效,更多時候,生活的孔隙被眼前溫吞的麻木溢滿。「500強」之街24小時有人加班,小吳的最高紀錄是連續19天無休,周末領導會組織大家來公司開當周的復盤會,給管培生們開小灶「學習」,實際就是排排坐,聽領導單方面輸出,小吳通常的工作是給大家放上名牌、放個水、列印文件、放個紙抽,坐下,然後進行自我心理調節——來都來了,多少還是能學到點東西吧!

白天開會,晚上還得應酬,一套完整的商務流程通常是吃飯、KTV、夜店喝酒,喝酒分有女同事的酒和沒有女同事的酒。第一次陪領導去夜店,一轉頭看到大領導一邊摟著女助理,一邊扭頭和隔壁卡座的陌生女人親嘴,小吳被同事拽走說「走走走,別看」,大腦一片混亂。

每晚睡前他默問自己,哪怕你以後出人頭地,也就變成他這樣,你樂意嗎?早上醒來又想,再看看,這人不行,還有行的人不是?直到提離職前,日日如此循環。

小吳不是沒有想過留在深圳,海投時至少100份簡歷發給了本地企業,offer也拿了幾個。去創業公司面試,老闆很年輕,做眼鏡工廠直銷電商,擁有自動驗光和配鏡技術,很坦誠地跟小吳講:

「我們的終極目標,就是能被阿里和騰訊收購!」

小吳從那一刻懂得,自己是為了錢來到深圳,但似乎深圳也讓自己明白,錢並不是最終的目的。

離開深圳後的他時常會想起一個最平常的下午:

在他最喜歡的一家螺螄粉小店,小店下午兩點開門,摯愛的炸豬大腸,趕在三四點前來就還可能吃得上,再加份干撈,天熱,店小,他和朋友坐在外面,熱火朝天地分析這家店的服務話術、牆面裝飾、菜品管控,激動的時候,還會比著計算客單率。汗沿著額頭向下,辣油燒得太陽穴突突跳,抬頭能看到店裡的牆上寫著老闆的話,大意是,這家店沒有傳承,沒有情懷,但死心塌地做,就相信一定能做出來。這是他的記憶對深圳的最完美定格,尤其是知道這家店僅憑一年做到深圳大眾點評小吃榜第一名後(不是廣告)。

還是想做出點屬於自己的成績啊。即使畫成熱血漫,那只能是一個很薄很薄的故事。

「但那是我的故事。」

小艾姐離開深圳的原因很偉大。

來深圳打拼十二年,中產生活的標配,大平層、大金毛、大發福的老公,全配齊了。但小艾姐還是走了。

因為小孩變大孩了。

擺在小艾姐眼前的難題,最核心的,其實就一個:走高考,還是走國際?走高考,娃要像自己一樣寒窗苦讀十二年,小艾姐倒是不怕苦孩子(這是他們這代人的宿命),主要是怕苦自己——這我得多操多少心?

走國際,怕就怕開弓沒有回頭箭,上公立,還能在高中反悔開始學AP考語言,上國際學校那就再也別想著高考了。再說疫情一來,未來十年八年的事誰也說不準,不能拿孩子的命運賭明天。

於是殺伐果斷的小艾姐,在四年級開學前,就火速把孩子轉回老家讀書的手續走完了。留深圳讀國際看來不靠譜,讀公立更不靠譜,想當年自己高中母校最猛的時候,一年能考104個清華北大,深圳全市一年能上清北的,恐怕都沒這麼多吧?(2021年是88個)。

昔孟母,擇鄰處,今孟母,擇校苦。深圳每年為了小孩舉家搬遷的孟母,你們辛苦了!

Amanda離開深圳的理由很「物質」。

兩年前,在來深圳做大廠產品經理的校招合同上簽字時,Amanda還沒到過深圳。但她毫不懷疑這個決定的正確性:

在她的想像中,這座城市在鄰居香港十幾年的浸潤下,必然是擁抱新生事物的、生活體驗豐富多元的,是繁華的不夜城,約等於「只有年輕人的上海」。

工作一個月後,她意識到,以上想像中,只有「不夜城」是真的:

她的工作時長不斷被刷新,下班時間先是11點,她習慣之後又進階到凌晨1點,像一場耐受能力不設上限的「精神刷酸」。她偶爾有機會10點下班,都會低著頭走出大門,因為抬頭就是燈火通明的公司大樓,她會心生不夠努力的愧疚。

Team里有許多「除了賺錢什麼都不在乎的人」,曾因為175cm的身高和精緻的五官被模特公司簽約的 Amanda,對他們毫無興趣。

她的工作和生活圈子涇渭分明。她有兩個微信,一個只加同事,從不發朋友圈;另一個微信上只有朋友,朋友圈裡是她更熟悉的自己:偶爾烘焙,出入高級餐廳、生日聚會和酒吧,合照里的其他人要麼是時尚博主,要麼是金融從業者,都像她一樣時髦、精緻、年輕。

平均每個月能有1-2次完整的周末里,大家都在睡覺時,她通常在喝酒。「不為社交,只為上頭的那種喝法。」她在深圳時月薪兩萬上下,去掉5000房租,剩下收入的三分之一都花在喝酒上,兩年過去,沒存下什麼錢。

深圳的生活成本與北京上海持平,消費的性價比卻沒有。

以高檔餐廳為例,這裡不乏人均上千的日料,但 Amanda清楚,同檔次的體驗在上海花500就能買到。用 Amanda的話來說,「總覺得這錢花得不值。」一個冷笑話廣為流傳:深圳最好吃的地方是廣州,最好玩的地方是香港。

Amanda不是不能理解。「工作已經這麼累了,誰還有精力鑽研生活品質這事?衣食住行都一樣,本質是暴發戶式的炫耀消費,大家不缺錢,需要的只是花錢這個動作,證明自己花得起。」

終於接到來自上海的 HR電話時,從面試到拿 offer,Amanda沒問過任何人的意見,也沒有任何猶豫的瞬間。

朋友們都為 Amanda終於可以去上海而開心,大大小小的送別酒局持續了一個月。在上海租的房子五臟俱全,所以離開時,Amanda把在深圳買的所有家居用品都用電動車載到了前男友家樓下,連著四千塊的車一起留給了他。

「他對我真的不錯,但我們在一起只是搭夥過日子而已。」Amanda解釋道。

「在深圳,很多年輕的情侶都是這樣。我覺得,在深圳生活對我們就像出國留學,來之前都不知道苦還能這麼吃,每個人都疲憊、孤獨、寂寞。」

深圳留給了她什麼?

「兩個膽囊息肉、一個甲狀腺結節、瘦了10斤,算嗎?」在下班路上接起我們電話的 Amanda輕鬆地說道。

「你說懷念?我現在的工作月薪翻倍、工時減半,深圳那幫朋友還是每天在群里刷上百條,而我終於有空參與了。我懷念什麼呢?」

「等我偶爾會饞的那家川菜館開來上海,深圳對我而言,就完全翻篇了。」

Kaye離開深圳的理由很特別。

你有收養過因為受傷誤打誤撞跌落在陽台的小鳥嗎?

三年前,Kaye為了和男友結束異地,放棄了北京的一切,雖然分手了,但深圳留下了她,「在這麼嶄新、資本化程度這麼高的現代都市,我反而到達了晃膀子也能活下來的狀態,生存層面的壓力歷史最低」,Kaye找到了3600元一個月的房子,獨居,在「移民城市對外來者很友好的一些縫隙里」,靜靜地生活了下來。

她至今記得來深圳的第一天,從蛇口郵輪碼頭搭計程車到羅湖萬象城,計程車沿著濱海大道和濱河大道一路飛馳,窗外是不斷後退的玻璃幕牆、摩天大樓、寬闊平整的馬路,一種像春生的新草一般的活力,在她身上埋下一顆籽。

Kaye選擇了基礎的行政崗位,薪資不高,朝九晚六,在她的目光里捕捉到的深圳,有一種稀缺的溫柔。

這裡天光總是很好,空氣濕潤、溫和,沒有北京那種恨不得把頭髮連根拔起的狂風,護膚品可以用得省一點。

這裡有市井氣深厚的城中村夜市,老牌茶餐廳門口供休息或抽菸的椅子上,總坐著相同的幾個老大爺。

這裡有舊天堂、九斤書店和聯合書店,Kaye尤其喜歡九斤書店,她稱呼其為「書倉」,經常淘到意料外的書。

有時候 Kaye覺得深圳什麼都不做她也是喜歡的,她從小喜歡粵語,在深圳電影院能看到粵語原聲影片,電視能收得到翡翠台和明珠台,這樣就讓她很滿足。

但為什麼還是想要離開呢?

休息太久了,在同一家公司,連續三年拿一萬出頭的薪水,舒適地陷入了存在主義危機,讓自己感覺變「小」了,「這裡的小是《婚姻故事》裡斯嘉麗·詹森那句『I feel small』的意思。」

在30歲即將到來的這個初春,Kaye猶豫著要不要離開深圳,她還沒想好去哪,但離開深圳的最後一天已經在心裡反覆排練過了:

首先不會跟任何人告別,就順滑地溜走。

接著會去公司附近的酒吧走一走,看看它們白天的樣子,再坐地鐵去大劇院站看看來深圳的第一個家,然後坐公共交通到水圍去吃 Mama Grace做的私房菜。回家後把書、電鍋、破壁機和空氣炸鍋先寄走,把囤積癖一樣攢下來的空酒瓶留在深圳,自己背著 Macbook,抱著狗。

像小鳥重新練習飛行一樣,輕輕地離開。